| 背離親緣(上):那些與眾不同的孩子,他們的父母,以及他們尋找身分認同的故事 |

| 定價:NT$ 500元 |

|

|

此時此地二十一世紀的台灣,我們仍然生活在一個崇尚「正常」的社會。身處主流被視為一種福氣,和多數人一樣往往比較安全。人們心中對於幸福的定義或許各有不同,但若是詢問人們為自己和親友向神明祈求什麼,十之八九包括「考上好學校、有穩定工作、賺大錢、身體健康、找到好對象、家庭幸福」。「理想人生」的藍圖,清楚地烙印在集體意識當中。 我們也不習慣面對差異;我們容忍,但不擁抱。輟學創業青年的故事值得稱頌,但別人可以不代表你也可以。我們不該歧視班上有學習障礙的孩子,但是我的小孩進度不能因此被拖慢。社會當然要照顧愛滋寶寶,只要不要住在我家隔壁就沒問題。「尊重多元」底下的意思往往是:你不一樣,你在那兒沒關係,只要我們不要有交集就好。別人可以跟大家不一樣,但若是發生在自己身上、或是自己家,仍然困難重重。 「背離親緣」是給當代台灣社會的一帖苦口良藥。安德魯‧所羅門談差異,但他不談「尊重多元」——他的筆觸所至遠遠超過。這部鉅著源自作者自身及三百多個家庭的故事,既是深度報導,又縱貫醫學、人類學、心理學、社會分析、健康政策、身心障礙研究、性別研究、與倫理學。他用「垂直身份」(孩子和父母一樣的先天與後天性狀,以及伴隨而生的身份認同)和「水平身份」(孩子和父母不一樣的先天與後天性狀,因此必須由同儕獲得的身份認同)的架構,描繪出一幅幅艱辛又珍貴的親子圖像:他談聽障、侏儒、唐氏症、自閉症、思覺失調、嚴重身心障礙、神童、受姦成孕的孩子、罪犯、跨性別,然後他談自己:他的父母,他的讀寫障礙與憂鬱,他的同性戀身份,他的丈夫、孩子們、以及家庭中傳遞的愛。他用十數年時間深刻而立體地刻畫親親子子,彷彿西斯汀禮拜堂中的米開朗基羅。 這是一本無法促讀、更無法略讀的書。安德魯‧所羅門帶領讀者走出習以為常的「正常」—「異常」二分觀點,看見並觸摸差異,細緻刻畫差異作為疾病與障礙、卻也同時為身份認同的複雜與兩難。相對於政令宣導般地淺談多元,這本書太誠懇直白,幾近冷酷,卻又無比溫柔,因而充滿深刻的真實同理。他毫不做作地呈現親子之間的垂直與水平身份衝突,及伴隨障礙與差異而生的困頓,但也直指愛的巨大力量:「父母往往把異常視為疾病,直到習慣和愛讓他們有能力面對奇異的、全新的現實,而這樣的轉變多半是因為認識了何謂『身分』。親近差異,便能適應差異。」(上冊第一章)「想達到這個境界,並不能刻意追尋悲劇,你能做的,是以更包容的心,接納悲傷的豐富內涵,而不是一味深陷絕望。」(下冊第六章) 崇尚正常的社會,恰巧證實了眾多異常必然存在。事實是,我們每個人或多或少享有主流價值,也都擁有不為主流所悅的差異。我們都有與父母共享的垂直身份,也都深知要歷經艱辛才能獲得並擁抱水平身份。正因如此,擁有主流身份的那個我能因閱讀而體驗書中種種痛苦卻深刻的差異,深化且拓寬生命;而作為少數、障礙與差異的那個我,更因閱讀而得到同理,療癒並昇華苦痛。 「反倒正是我們之間的差異、以及對差異的磨合,使我們團結。(註)」 願這帖苦口良藥,能引領你我,在面對台灣社會當下的變動與挑戰之時,真誠擁抱差異,以愛原諒。 (註:出自2013年作者的TED演講:「安德魯•所羅門:愛,沒有條件」,也是本書實際上最佳的導讀。) |

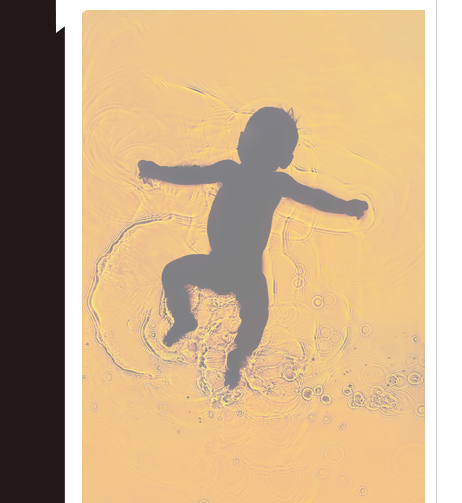

英文中的生殖和複製是同一個字(reproduction)。但生兒育女從來就不是複製,兩個人一決定要生小孩,就開始投入「製造」(production)。複製一詞的內涵,暗示著後代只是父母兩人相加後的結果,但這充其量不過是委婉的說法,用來安慰即將手忙腳亂的準父母。在人類潛意識的幻想裡,生育後代之所以難以抗拒,常是因為我們希望看到自己的生命永遠存在—是自己,而不是某個有獨特性格的人。我們預期身上的自私基因會大步往前邁進,若是生了個有陌生需求的孩子,許多人往往措手不及。當上父母,意味著突然和某個陌生人建立永遠割不斷的關係,而這個人越不像我們,我們就越難接受。我們都是在孩子的臉上尋求生命不死的保證,若孩子最突出的特質打破了這永生的幻想,我們會視為一種羞辱。愛孩子,就該愛孩子本身,而不是因為能在孩子身上看到最美好的自己。這一點很難做到。愛自己的孩子,其實是種想像力的練習。 然而,不論現代還是古代社會,血永遠濃於水。沒有什麼比孩子有成就又孝順更讓人心滿意足,也很少有什麼狀況比養子不肖更為不堪。但孩子不是我們,孩子身上有無數代的基因和隱性性狀,而且一生下來就受到環境刺激,而那並非我們所能控制。英國心理分析師威尼科特說:「根本沒有新生兒這回事。意思是,如果要你描述某個新生兒,通常你描述的除了嬰兒之外,還有另一個人。」嬰兒無法獨立生存,在本質上,嬰兒就是某段關係的一部分。孩子若像我們,就是我們最寶貴的仰慕者;若不像,就可能是最激烈的批判者。從一開始,我們就哄著孩子模仿我們,滿心期望孩子遵循我們的價值觀,認為這就是對我們人生最大的肯定。雖然很多人會為自己不像父母而自豪,孩子不像自己卻是我們一生的痛。 身分會一代傳一代,大多數的孩子身上至少有部分性狀和父母一樣,這些是「垂直身 然而,我們也常看到某些人身上的先天或後天性狀和父母不同。這時這個人就必須從同儕獲得身分認同,也就是「水平身分」。水平身分反映了隔代遺傳的基因、隨機突變、孕期影響,或是孩子和家中長輩相異的價值觀或喜好。同性戀就是一種水平身分。同性戀孩子的父母大多是異性戀,而雖然性向並非由同儕所決定,但同性戀的身分認同卻是藉由觀察、參與外界的次文化而獲得。肢體殘障大多是水平身分,神童也是。病態人格也常是水平身分,罪犯很少由歹徒撫養長大,惡行都由自己首創。自閉症及智能障礙等症狀亦然。遭姦成孕所生的孩子,生下來就要面對情緒問題,雖然問題源於生母的傷痛,母親本人卻無從得知。 一九九三年我受《紐約時報》委託,調查聽障人士的文化。當時我原以為聽障不過就是缺乏某種能力。接下來幾個月,我發現自己沉迷在聽障的世界中。聽障孩童的父母大多是聽人,也常常認為教養的首要之務,是讓孩子在有聲世界中正常生活,因而投注大量精力在口語及唇語訓練上,忽略了其他方面的教育。雖然有些聽障人士善於讀唇語,說出的話別人也能聽懂,但也有許多聽障人士做不到這一點,卻年復一年坐在聽力學家、語言治療師身邊,而不是把時間花在學習歷史、數學、哲學上。很多人在青少年時期無意間獲得聾人的身分認同,從此解脫。在這個新世界中,手語是種通用語言,他們在那裡發現了自我。有些聽人父母願意接受如此重大的新進展,其他人則十分排斥。 我是同性戀,以上狀況我無比熟悉。同志族群通常在異性戀父母的世界中長大,這些父母往往認為,孩子如果是異性戀,人生會更順遂,有時還會逼孩子就範,讓孩子十分痛苦。同性戀往往在青春期或成年期發現同志的身分認同,從此解脫。我開始寫作聽障的相關內容時,人工耳蝸植入手術才剛問世。人工耳蝸能模擬部分聽覺,發明者認為這能治癒可怕的缺陷,帶來奇蹟,聾人圈卻強烈譴責,認為這種手術是在對生氣勃發的聾人圈進行種族屠殺。此後兩方的說法都稍有修正,但由於人工耳蝸最好及早植入,最理想的時候是在嬰幼兒期,因此父母通常在孩子還無法充分思考或還無法表達意見時,就先替孩子做了決定。我看著這些爭論,心知肚明,要是也有類似手術可以改變性向,我父母一定也會選擇讓我動手術。我毫不懷疑,這樣的技術即使在這個時代,也會消滅大部分同志文化。這樣的隱憂讓我十分難受,但隨著我越來越了解聾人文化,我發現,雖然我認為父母的態度愚昧,但我若是生出聽障孩子,可能也有類似反應。我的第一個念頭可能就是竭盡所能矯正異常。 我有個朋友生下了侏儒。她不知道養育女兒時,是該讓她覺得自己和別人並無不同,只是矮了些?還是該替她找到侏儒的角色模範?要不要去了解骨骼延長手術?我聽她訴說自己的徬徨,從中看到了一個熟悉的模式。之前我注意到自己和聾人的共通點,感到十分驚訝,現在我又開始認同侏儒。我開始想,不知還有哪些人也等著加入我們這群洋洋自得的人。同性戀原本被當成一種疾病,之後卻發展出同志的身分認同;聽障是種疾病,也發展出聾人的認同;侏儒症顯然是種障礙,卻也出現侏儒的身分認同。我心想,在這片夾縫地帶,一定還有許多身分類型。這個發現令人變得激進。我一直以為自己屬於微不足道的少數,但突然間,我發現身邊有許多同類。與眾不同讓我們成為一體。雖然這些經歷會把當事人孤立起來,但這些人集合起來就有數百萬之眾,並因彼此的奮鬥而緊密相連。「例外」無所不在,而所謂的「典型代表」,境況其實既罕見又孤寂。 我的父母並不理解我,同理,其他父母也一定常常誤解自己的孩子。很多父母都把孩子的水平認同視為叛逆。家中若有個明顯和家人不一樣的孩子,一般父母多半沒有能力,或至少一開始沒有能力提供相應的知識、能力和行動。這孩子也會明顯和大部分同儕不同,因此往往不受眾人理解或接納。暴虐的父親較少對神似自己的孩子施暴。如果生父是個惡霸,祈禱自己長得像他吧。家庭多半會在孩子幼年就加強垂直身分,但打壓水平身分。垂直身分通常被尊為身分,水平身分則往往被斥為缺陷。 黑人在美國相當弱勢,卻少有人研究如何改變基因表現,讓黑人父母得以生出亞麻色直髮及乳白膚色的下一代。在現代美國,亞洲人、猶太人或女性的處境有時很艱難,但也不會有人因此認為,這些人若有機會變成白人男性基督徒卻拒絕,便是愚不可及的選擇。很多垂直身分讓人不安,但我們卻無意弭平這些差異。同志的劣勢不盡然多過這些垂直身分,但大部分父母卻不斷設法把同志孩子變成異性戀。畸形的身體常會嚇到旁人,身體的主人反而不覺得有那麼可怕,然而孩子的肢體若出現異常,父母卻會迫不及待地矯正,往往讓自己和孩子承受莫大的精神折磨。孩子一旦貼上心智不健全的標籤,不論那是自閉症、智能障礙還是跨性別,會為此感到不自在的,更有可能是父母,而不是孩子本身。很多受到矯正的事情,也許一開始就該任其發展。 「缺陷」一詞太過沉重,自由派人士往往避用,但取而代之的醫學術語如「疾病」、「症候群」、「症狀」,也可能各有輕蔑之意。同一種存在方式,我們常會一方面用「疾病」一詞來貶低,一方面又用「認同」一詞來認可。這是錯誤的二元對立。在物理學中,哥本哈根學派認為能量/物質的行為有時像波動,有時像粒子,這顯示了這兩種現象都存在,也指出人類的侷限:無法同時看到兩者。英國諾貝爾物理獎得主狄拉克指出,在探討跟粒子有關的問題時,光看起來就像粒子;若探討跟波動有關的問題,光看起來就像波動。人的自我中也有類似的二元性。很多狀況既是疾病,也是身分,如果我們遮住其一,當然就只能看到一個。身分政治駁斥疾病說,而醫學則輕忽身分的價值。這種狹隘的態度同時貶低了兩者。 物理學家把能量視為波動,得到一些看法,把能量視為粒子,看出另一些端倪,然後再用量子力學把資訊整合起來。同理,我們也需要正視疾病和身分,並認知到,在其中一個領域觀察到的事情,都要用一套方法和另一個領域調和。我們還需要一套詞彙,讓這兩個概念不是彼此對立,而是在同一狀況中相容互補。關鍵就在於改變我們評判個人價值及生命價值的方式,並用更全面的方式來看待健康。英國哲學家維根斯坦說:「我所知道的,僅是我可以用語言表述的。」沒有語言,也就沒有親近感,上面提到的經驗都亟需描述的語言。 本書所描述的孩子,都擁有父母十分陌生的水平身分。他們是聽障或侏儒;是唐氏症、自閉症、思覺失調,或有多重嚴重障礙;有些是神童;有些是母親遭姦成孕所生,有些人犯了罪;有的是跨性別者。古諺有云:「蘋果落地,離樹不遠。」意思是孩子都像父母。但上述孩子卻落到別處,可能是幾座園子外,也可能落到世界的另一端。然而,世上有無數家庭學會包容、接納,最終以這個和原本想像不同的孩子為榮。這個轉變的過程會因身分政治和醫學進步而變得比較輕鬆,或更棘手。身分政治和醫學進步滲透家庭之深,即便只在二十年前都難以想像。 在父母眼中,所有子女都令人驚奇,前述例子縱然極端,也不過是一個普遍主題的變化式。想知道藥物的藥性,我們會看極高劑量的效果;想知道建築材料是否耐用,我們會將之曝露在不合常理的高溫中。檢視這些極端的例子,也可以讓我們了解家中有異類孩子這種普世現象。特異的孩子能凸顯父母的稟性,原本只是失職的父母成了恐怖的雙親,原本稱職的父母變得極為出色。我與托爾斯泰有不同的見解:不願接受變異子女的不幸家庭,家家相似;努力接納的幸福家庭,各有各的幸福。 由於現下的準父母有越來越多選項,可以選擇不生下另有水平身分的後代,因此我們若想進一步了解差異,生下這類孩子的父母經歷了什麼事便顯得至關重要。父母一開始的反應、和孩子的互動,決定了孩子如何看待自己。這一切經歷也會深切改變父母。如果你有身心障礙的孩子,你就永遠是身心障礙者的父母,這是你生命的重要部分,強烈影響別人如何看待你、解讀你。這樣的父母往往把異常視為疾病,直到習慣和愛讓他們有能力面對奇異的、全新的現實,而這樣的轉變多半是因為認識了「身分」。親近差異,便能適應差異。 今日,前述身分認同都變得脆弱易滅,讓眾人知道這些父母如何學會快樂,成了延續身分認同的要務。這些故事為所有人指出一條路,告訴我們該如何擴大人類家庭的定義。自閉症者對自閉症有何感受,侏儒又是如何看待侏儒症?這些都十分重要。接納自我固然是理想人生的一環,但若不受家人及社會接納,僅有自我接納,其實無法消除水平認同族群不斷面對的不公,也不會帶來足夠的變革。我們身處恐懼異己的時代,大多數人支持的法規並不維護女性、LGBT、非法移民及窮人的權益。然而,縱使社會有這樣的同理心危機,家庭中卻滿溢關愛。我所記錄的雙親用愛跨越了鴻溝。如能了解父母如何珍視孩子,我們或許便有動力和智慧做一樣的事。深深望入孩子的眼睛,在孩子眼裡同時看到自己和全然陌生的事,然後慢慢由衷接納孩子的每一面。做到這一點,為人父母便學會了既關注自己,又無私放手。令人難以置信的是,竟然有這麼多人做到這樣的親密無間,有這麼多父母原本以為自己無法照顧特殊的孩子,卻發現自己做到了。愛是父母的天性,即便身陷最嚴峻的困境也能戰勝一切。世界上的想像力,其實比我們想像還要多。 ※※※※※ 過去十年,我為了此書訪問了三百多個家庭,有些很簡短,有些很深入,最後的訪談紀錄將近四千頁。我訪談過不信教的父母,孩子卻是基本教義派。有些受訪的父母,孩子有讀寫障礙等學習障礙,有肥胖或成癮問題,有馬凡氏症候群而長成巨人,有海豹症而沒有四肢,也有些是長大成人的「沙利竇邁寶寶」。我還訪問過早產兒、憂鬱症或躁鬱症孩子的父母,愛滋或癌症病童的父母。只是這些都沒寫出來。我還跟領養了身心障礙兒及海外異族兒童的父母、不知該用哪一個性別來養育雙性人孩子的父母,以及超級名模、暴徒還有盲人的父母談過。 如果只寫五種情況,這本書會好寫些。然而,我想探索差異的光譜,我想讓大家看到,養育能力超凡的孩子,從某些角度來說,就跟養育能力不足的孩子一樣;我還想讓大家看到,孩子令人心痛的出身(強姦)及令人痛苦的舉動(犯罪)和孩子的身(侏儒症、聽障)心(自閉症、思覺失調、天才)狀況可能出人意料地相似。我總共探討了十種類型,每種都問了一套獨特但又彼此相關的題目,全部加起來就呈現了孩子有水平身分時,父母所遭遇的一連串問題。 本書的每一章都提出了一套獨特的題目,所有題目加在一起,就指出了孩子有水平身分時,父母以及孩子所面對的各項問題。本章之後的六章探討的類型過去一直被歸類為疾病,而之後的四章所討論的類型則比較由社會所建構。我的訪談對象主要是英美人士,但是也研究了峇里島北部村落的先天聾人—我們覺得異常的疾病,在這個非西方的環境中卻極為尋常。另外我還訪問了一九九四年種族大屠殺中遭姦成孕的盧安達婦女,這也是非西方的環境,我們覺得異常的身分,在當地同樣極為尋常。 世界因為有形形色色的人而變得更有趣,這是社會學的觀點。我們應該竭盡所能減少每個人的痛苦,這是帶有醫學色彩的人道主義觀點。有些人認為沒有苦難,世界會變得無趣;有些人則覺得沒有他們的苦難,世界會變得無趣。生命因受苦而豐富,愛則因為必須努力而深刻。 我以前認為考驗的本質極為重要。我在上一本書寫道,我多少有那麼些愛自己的憂鬱症,畢竟憂鬱症考驗了我的勇氣,也讓我成為今日的樣子。我現在覺得,如果我養育了唐氏症兒或癌童,我同樣也能有豐富的收穫。珍貴的並不是苦難本身,而是我們對苦難如同珍珠般的包容。血淋淋的苦痛從來都源源不絕,即便是在最幸福的人生裡也無匱乏之虞,我們永遠都有功課可學,未來也是。人們比較容易同情納粹大屠殺的倖存者,而非不知足的天之驕子,但每個人都有黑暗的一面,而秘訣就是從黑暗中獲得某種超越。 在這本書的研究過程中,我接觸過所有類型的運動分子,即使有時覺得他們的說詞都是權宜之計,我仍然十分欽佩他們。若一個個看,他們追求的改變似乎都受限於各自的領域和經驗,但若將之視為一體,代表的其實是重新思考人性。很多父母之所以成為運動分子,是因為希望能刺激社會改變,但這股衝動從來就不是那麼純粹。有些人覺得投入運動是種解脫,因為可以走出家門、離開孩子,卻又不用感到內疚。有些人從事運動則是為了讓自己沒有時間傷心難過。孩子身上最讓父母感到遺憾的特質,父母往往也最大聲讚揚,如此方能對抗失望。但既然信念可以產生行動,行動也可以產生信念。你可能會漸漸愛上自己的孩子,然後愛屋及烏愛上孩子的障礙,再進一步愛上這世界各種美麗的缺陷。我遇過的很多運動分子都一心一意幫助別人,原因是他們無法幫助自己。投身運動,讓他們忘卻悲痛。見到別的父母在剛得知診斷結果而不知所措時,就去傳授他們學會的樂觀和堅強,這麼做也讓自己的家庭更樂觀、更堅強。 我了解這種做法,我自己也有切身經驗:我寫作這本書,原本就是要處理內心的傷痛,而令我意外的是,這竟然也治癒了大部分的傷痛。要克服水平身分的種種問題,最好的方式就是找到彼此一致的地方,而在聆聽了這些故事之後,我也重塑了自己的故事。我有身為同志的水平經驗,生養我的家庭則給了我垂直的經驗,兩者似乎不太融洽,但這並未減損任何一方的重要性。對我父母,我原本很氣憤,但怒火現在已煙消雲散,只剩下一絲灰燼。在傾聽了陌生人的寬厚故事後,我才明白,原來我一直要求父母接納我,自己卻不願意接納父母。而我一接納之後,就無比慶幸自己能有父母無微不至的陪伴。美國劇作家賴特曾說,家人割出最深的傷口,也給傷口最溫柔的救護。父母的干涉我無處可躲,明白這道理之後,我就學會把干涉看得比寂寞更重要,並將之稱為愛。展開這項研究時,我滿腹委屈;結束時,我學會寬容。一開始我想了解的是自己,到最後我了解的是父母。不幸福就是時時怨尤,而在這一頁頁的書寫中,幸福激發了寬恕。父母總是在愛中原諒我,而我最後也在愛中原諒了父母。 我知道,我的身分讓母親震驚,令父親憂心,我以前也氣憤父母不肯擁抱我水平的這一面,氣父母對早期跡象視而不見。寫作是門寬恕的課,在過程中,我看見了愛所需要的勇氣。我父親一直比母親更容易做到接納,而且不只是接納我,他也一向比母親更能接納自己。母親不斷在心中貶低自己,父親卻在心中為自己高唱凱歌。讓我成為自己的內在勇氣是母親的贈禮,讓我展現自己的外在膽量則來自父親。 我多麼希望自己能早一點得到接納。年少時候,不被接納讓我十分憤怒,但我無意擺脫自己的過去。放逐了惡龍,就等於放逐了英雄,而我們漸漸愛上了個人經歷中的英雄魄力。我們選擇自己的人生,這話的意思不止是說,我們所選擇的作為塑造了自己的經驗,而更是說,即使有選擇,我們仍然寧願做自己。大部分的人都希望能更成功、更漂亮、更有錢,而大部分的人也都經歷了自信心低落甚至自我厭棄。我們一天要沮喪個一百次。但演化的指令是珍愛自己的存在,我們仍遵循如此驚人的指令,藉由這點薄弱的驕矜自喜,不斷挽救自己的缺陷。這些父母多少都選擇了愛自己的孩子,而且雖然世人多半認為他們的負擔是難以承受之重,他們也選擇了愛自己的人生。有水平身分的孩子會讓你經歷痛苦的改變,但也讓你更明白自己。孩子就像容器,裝著憤怒也裝著喜悅,甚至救贖。 愛孩子,就會把實際存在的事物看得比想像中的事物還重要,因此得到無上喜樂。

|