|

昨晚徹夜未眠,飛機揚升到一萬公尺的高空前,我沉沉睡去。

半夢半醒間,有名空姐輕拍我的肩膀,柔聲把我喚醒:「先生,喝茶還是咖啡?」一般情況下,空姐不會驚擾睡熟的旅客,她似乎比較固執,堅持要我喝點什麼。

「嗯……咖啡就好,糖和奶球都不用。」

空姐幫我倒了一杯咖啡,彎身時我瞄到別在她制服上的名牌,刻著一個獨特的英文名字:Mrs Magpie,髮圈上的透明圓珠則印有哭泣小熊的圖案。

難道我潛入了誰的夢裡?

或許吧,如果一年前的今天誰向我預言,Stone Roses會重組,Radiohead終將來訪台灣,而兩場演出相隔不到二十四小時,我肯定會當那是痴人說夢。偏偏搖滾樂迷全是痴人,不論歷時多久,非用聚合的念力讓美夢成真,才善罷干休。大學時代填寫過的那張「支持Radiohead來台」連署單,我歷歷在目。

喝掉幾口微溫的黑色液體,咖啡因刺激著麻木的中樞神經,我俯瞰機窗外夏日上午光燦的雲,等大腦慢慢甦醒過來。是的,一旦耽溺便讓人難以自拔的Radiohead終於來了,一切該如何說起?

回溯的過程,一些遠逝的記憶又被喚起,我憶起初次搭乘的那班長途飛機,爸爸坐在身後的那排,時間是一九九六年升高三的暑假,父子倆報名了歐遊旅行團,十二天帶你玩遍三個國家的那種套裝行程。

第一次搭長途飛機,起飛前我戰戰兢兢看著空姐示範救生衣的穿法,記牢每個逃生出口以防萬一,也深深領略學好英文的必要,特別是與食物相關的單字,以免空姐送餐前自己總是預先緊張起來。

那次的座位與這次幾乎相同:機艙右側、機翼上方、靠窗。起飛後連續好幾小時,我一直盯著窗外,之前從未看過那樣絕美的風景:太陽的方位持續變幻,旭日時雲海被燙成灼熱的金色,來到向晚,班機在對流層與平流層的交界處巡航,背景是整片暗藍的天幕,彷彿潛艇沉入幽深的大海。偶爾還會望見其他客機悄悄滑過遠方的航道,從雲層裡滲出明滅的閃燈。

我從此決定,飛機與機身兩側的窗戶,是工業革命後人類最偉大的發明。

就在同一年,我買下生平第一張Radiohead專輯《The Bends》,往後的日子,那張CD成為我的信物,靠它認得自己,不要淡忘曾經認為重要的事。年輕時認為重要的事,不會因為不年輕了就變得不再重要,人的性格遠比我們想的要頑固許多,歲月會啃蝕掉一些東西,讓你感覺疼痛,留下內傷,生出揮之不去的心魔,但你永遠是同一個你。

《The Bends》跟著我的生活軌跡四處遷徙:政大的男生宿舍、木柵的外宿公寓、布魯克林的住所,再飄洋過海回到台灣,然後是台北的這條路換到另一條路,這一區換到另外一區,每回打包行李都會替它預留空間。

以它為基準,我在浩瀚的音樂世界替自己設下初期的坐標,確認起步的位置,進而養成忠於自我的觀點及喜好。晃悠的學生時代,這張專輯成了我低迷時的解藥,諸多人生事件的背景音樂:生日時聽的〈High & Dry〉、分手時聽的〈Fake Plastic Trees〉、入伍前一晚聽的〈Bullet Proof...I Wish I Was〉。

愛樂者與他摯愛的音樂間,總存有一種微妙的關係,年少時曾用過心,讓音符在體內壓下印記,來日遇上難關,那些念念不忘的歌總會從上風處伸出手,強而有力地拉你一把。

隔年出版的《OK Computer》同樣在我的生命現場發光發熱,退伍那年,我在紐澤西球場聽見〈No Surprises〉晶瑩剔透的鐵琴與〈Paranoid Android〉的吉他對飆,幾年後,又在大阪的體育館感受到〈Airbag〉深沉的波段動能。

那兩場的點點滴滴我銘記在心,不過世間畢竟沒有比家園更溫暖的地方,當航班降落在桃園機場的跑道上,晴朗的天藍得出奇,我有預感,今夜會是最難忘的一次。

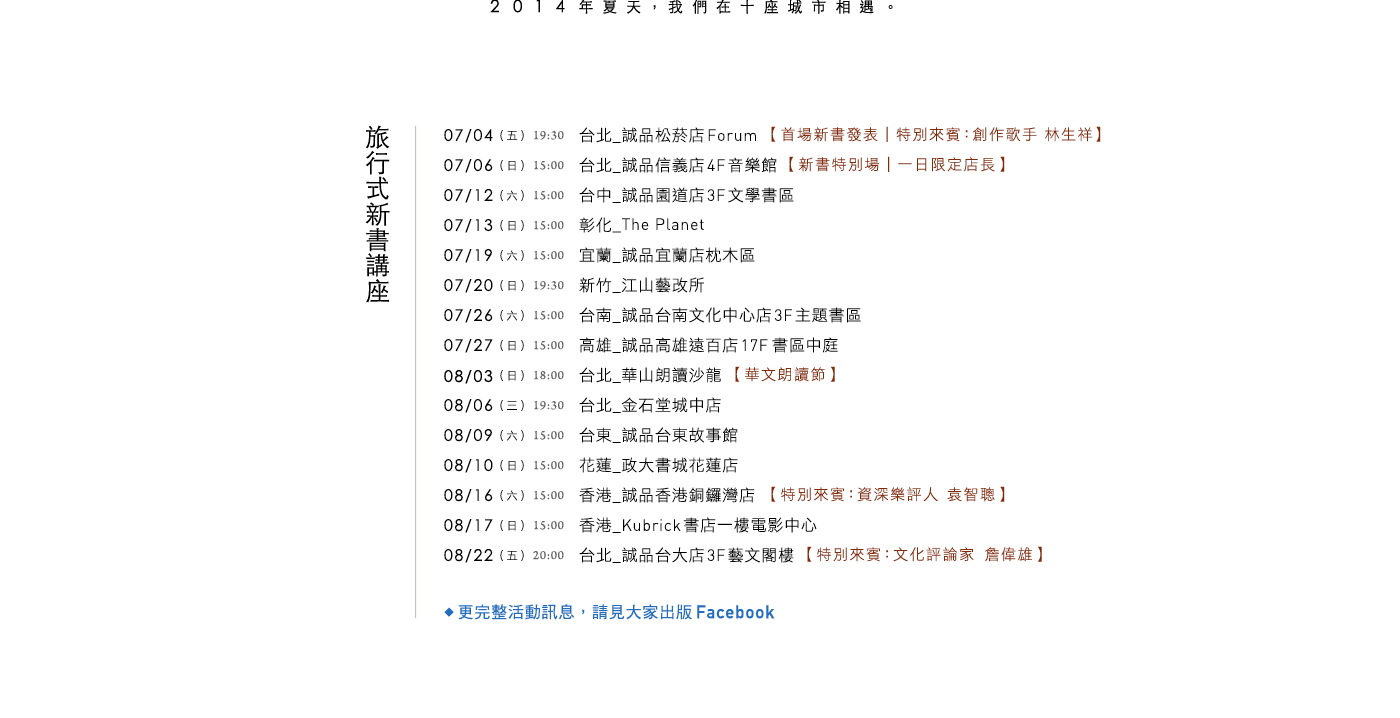

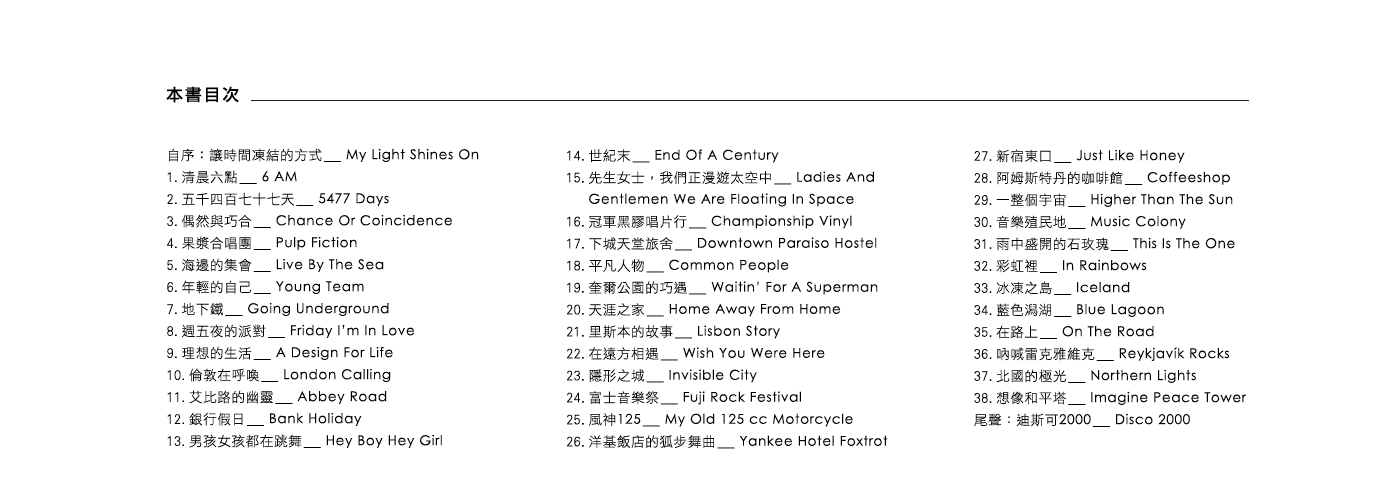

熱天午後,南港展覽館周遭聚滿了人,捷運車廂運來一批又一批興致高昂的樂迷。這些人都很清楚,將參與一個歷史性的場合。

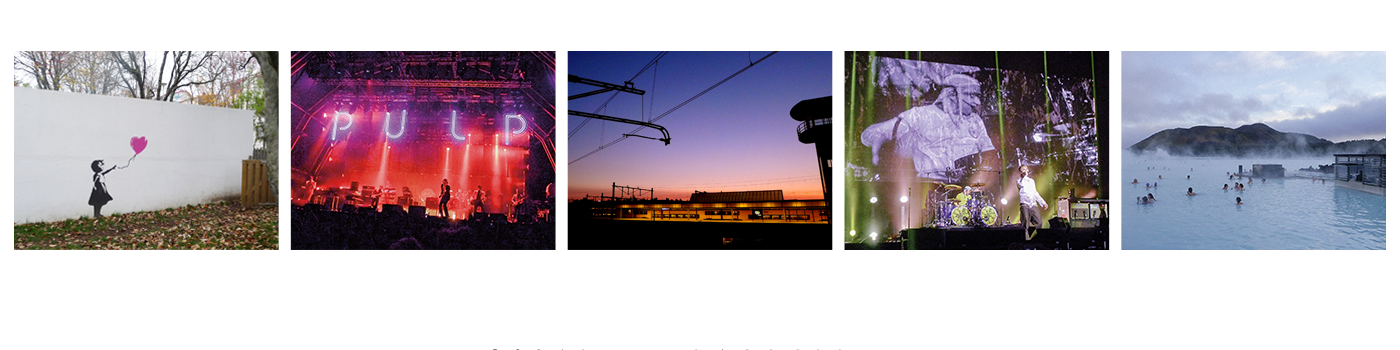

我和朋友在外頭喝啤酒,熱切等待入場,「嘿,你們看!」附近有人叫道,我朝眾人的目光看去,天邊掛著一道彩虹,是罕有的雙虹,內圈的虹與外圈的霓映襯著彼此完美的弧線,折射出七彩的光暈,燦爛地橫跨在盆地東側。捷運的高架軌道恰為景框,將彩虹與周圍的雲彩天光定格成一張立體的相片。

我不曉得Radiohead演出前出現彩虹的機率是多少?這是很神奇的兆頭,他們前一張作品就叫《In Rainbows》。進場前我回望天空,醺醺地想,昨日還面臨颱風的威脅,今日已置身彩虹裡,如此戲劇性的反差替這幾天的波折下了一個甜蜜注腳:雨過終會天晴。

我在場外灌了不少酒,等候的時間裡有一點醉,也有點心慌。我很久不曾在開演前焦急了,我自以為修練到對各種演唱會都能處之泰然的境界,可是經年累月地盼望這一夜,當它降臨到唾手可得的距離,手心還是會發燙,脈搏還是會異常加快。

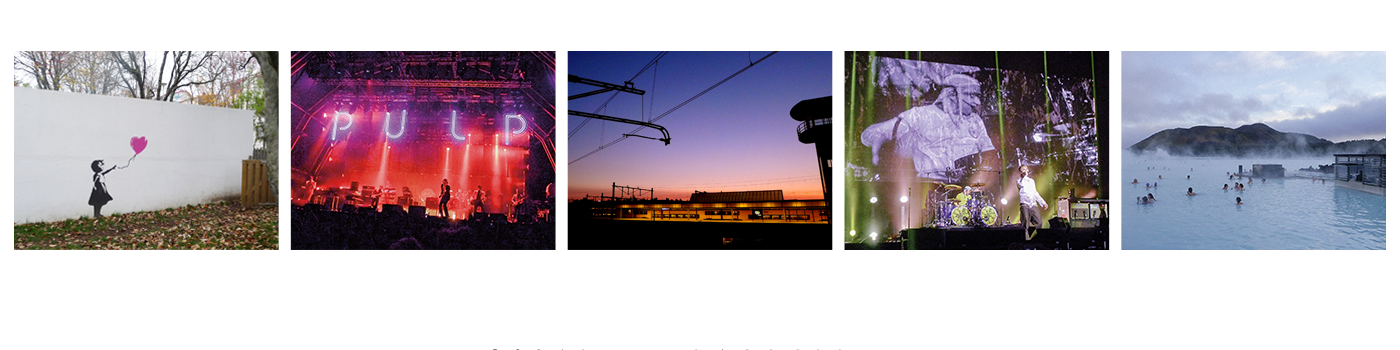

八點零八分,場燈全暗,舞台後方的屏幕亮起了一條紅色光河,橫向流動著閃爍的光斑,吉他手Jonny Greenwood率先登台,插上導線,扭開音箱,奏起前衛音樂巨匠Steve Reich那首催魂的〈Electric Counterpoint〉。

我感到全身細胞都在劇烈震顫,十七歲的自己在耳內放聲鼓譟。

其餘團員接續出場,主唱Thom Yorke殿後,一看見他,群眾開始歇斯底里地叫喊,喊出震耳欲聾的音量。他到舞台中間站定,背向台下,似乎在醞釀什麼,十多秒後雙手高舉,轉過身,像終於實踐諾言的領袖對海外的子民宣示:「抱歉讓大家久等,我們來了!」

他手一放下,鼓與貝斯也同聲落下,轟然催出〈Lotus Flower〉的前奏,接著白光一閃,漸入的電吉他捲起一陣幻魅的聲浪,整面屏幕隨之點燃,映現了十二個電幻的方格,顯影出每名團員的特寫。Thom手持沙鈴,隨著節奏搖頭晃腦,手舞足蹈的姿態性感又致命,像一頭脫韁的獸。

他一個字都還沒唱,觀眾的情緒已逼近失控的臨界點。這也許是我活到目前為止,最接近宗教經驗的三分鐘。

Jonny是全方位樂手,靈敏地操控各式樂器,當他低頭奮力刷彈吉他,褐髮在眼前甩呀甩,形貌宛如從以前原封不動搬到現在。他的哥哥Colin Greenwood是劍橋的高材生,聰明的腦袋鋪陳出的低音貝斯,是Radiohead千變萬化的曲式中穩固的磐石。

鼓手Phil Selway那顆發亮的光頭與出神入化的鼓技同為註冊商標,他與客席鼓手精準對位,兩套鼓組串成環環相扣的聲景。另一名吉他手Ed O’Brien戴著圓帽,吉他聲線內斂卻富感染力,挺拔的身材整整高出Thom一顆頭,兩人站在一起相映成趣。

Thom身穿短袖黑襯衫,留著馬尾髮型,不再是剛出道時那個毛躁憤怒的小鬼,進化為長滿鬍渣的中年型男。他收放自如,舉手投足蘊涵無窮的爆發力,挑動所有人的感官系統,是目光焦點所在。

台上的Radiohead像一個牢不可破的整體,擁有強大的內聚力,透過樂器或眼神對應,團員能洞悉彼此的意念,這樣的化學效應是培養了二十多年的成果,自八○年代在牛津郡成團,五人一路扶持,以不變的陣容度過各種關卡。

台北是亞洲巡迴的首站,曲序精心編排,經典舊歌〈Lucky〉和〈Kid A〉甚早就在歌單上亮相。眾人醉心時,我突然有些缺氧,實在是場內湧入太多人了。

廣闊的會場如停機坪,黑壓壓擠了上萬人,人與人凝聚成一片臉孔的海洋,從而織出一幅熟人的圖像,你甚至可以藉由這幅圖像重溫人生至今的各個階段:不同時期的同學與朋友,進去又出來的圈子,點過頭握過手寫過信的工作夥伴,深交過或只是虛晃一招的所謂人脈。

處處是面熟的人,從前與將來的友人,過去與未來的戀人,可能全在這了。

我靠在朋友的肩膀上深呼吸了幾口,聽著波濤洶湧的〈There There〉,今晨的蘭桂坊街巷顯得恍如隔世。

「你還好吧?」朋友捏捏我的手臂,我尚未答話,喇叭飄來一段椎心的鋼琴小調,朋友扯破嗓子吼叫起來,正是那首愈陷愈深的〈Karma Police〉。Thom唱歌的天賦此時展露無遺,隨心所欲地轉換真假音,高亢的歌聲放射出驚人的聽覺穿透性,好比一把鋒利的短劍,刺穿聽者的心窩。

This is what you get

This is what you get when you mess with us

經過這段大合唱,這首歌的意義再也不一樣了,從今以後,句尾的「我們」不再是一個個單獨關在房間裡聆聽Radiohead的自我,也包括在舞台上演奏的他們,這是我們不會忘記的祕密。

隨後回復到電音時段,屏幕閃紅光時,場內暖和如溫室,閃藍光則化成迷離幻境。Thom扭動著身軀,在狂亂的電子訊號中吟出催眠的咒語,〈Idioteque〉的電擊重拍咚咚咚灑落下來,觸發腳底的跳舞開關,台前跳得如痴如醉,舞到天旋地轉。

安可時金曲輪番上陣,抒情的慢歌〈Talk Show Host〉曾是《羅密歐與茱麗葉》的電影配樂,那是李奧納多狄卡皮歐仍很清瘦的慘綠時代。〈The National Anthem〉火力全開,融入取樣台灣地方電台的音效,Jonny蹲在儀器間轉動遙控器,將聲音碎片拼貼到拍子裡。

他很敏感地捕捉到台語的韻腳,替賣藥廣告的電話號碼添上延遲效果:

25371489……25371489……

我在心扉抄下這組絕妙的數字。

再來是重溫舊夢的時刻,〈Planet Telex〉正是《The Bends》的第一首歌,每一處轉折、每一段變奏我都記得,旋律化作灰燼也不會認錯。然而珍愛的歌不管聽過再多遍,親耳聽見時依舊會心悸、會感動,它的一切就和你第一次聽見時一樣好。

尾聲鋼琴被推到中間,Thom對著台下彈琴,是〈Everything In Its Right Place〉的橋段,當音響裡殘餘的聲效逐漸抽離乾淨,〈Reckoner〉無縫銜接過來,是整晚第二十四首曲子,表演正式突破兩個鐘頭。

我的視線掃回Thom,他飆起高音仍遊刃有餘,嗓子愈拉愈開,音愈唱愈準,品質毫無衰退的跡象,你只能被他折服。

「我們即將拯救流行音樂。」他在二十歲時發下這則弘願,憑藉八張持續演進的專輯,他做到了。搖滾樂再造了他,從學生時期那名沉鬱的怪人,如今自在地與自己的靈魂共處,優遊在自創的歌曲中,個子不高,站在台上卻是全場仰望的巨人。

結束時他面帶笑意鞠了好幾次躬,高高舉起麥克風架向觀眾說謝謝。其實,我們也該道謝,謝謝這組樂團揭示出世俗價值之外,生命還有好多可能的選項,只要願意與勇氣同行,真的可以一直做最真的自己。

當然,也謝謝那些音樂。

Radiohead退場後掌聲未曾止息,歡呼始終響著,再一首就好,這是大家共同的想望。片刻後Thom從後台走出,背上木吉他,寂靜中樂聲乍現,是〈Exit Music (For A Film)〉。

微微的逆光渲染出哀傷的曲調,他成了光瀑中的一道剪影,吐出淒美的字句:

Wake, from your sleep

The drying of your tears

Today we escape, we escape

我的身體不斷被架高、架高,架回今早的班機上,未醒的夢還沾著乾掉的淚痕。我盯著那扇晴窗,讓音樂帶我逃逸,逃到一片最遠的疆域,一座結冰的島嶼。

|