| 定價:450元 特價79折:356元 |

|

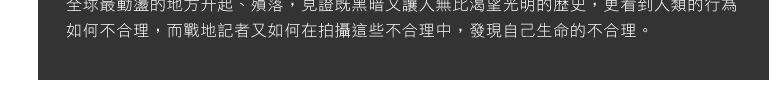

我想在塞浦勒斯一試身手。然而,在到達尼科西亞,走進雷得拉皇宮飯店的酒吧時,我對自己仍沒什麼把握。我和這群自視為菁英的國際媒體大軍素不相識,他們看起來當然也沒什麼興趣認識我。有幾張臉帶著期待轉過頭來看,又一下子撇開了。他們是在找老朋友,脖子上掛著相機的無名小卒新來乍到,他們可沒興趣搭理。有個傢伙走過來找我說話時,我鬆了口氣,心生感激。 他說:「剛到嗎?」然後就開始幫我惡補。塞浦勒斯自我當兵之後發生了很多事,而我只略知一二。塞浦勒斯已經獨立,希臘裔主教馬卡里奧斯當上了總統,希臘人和土耳其人的關係從很差惡化到糟透了。當地還是看得到大批英國士兵,但英軍已不再是大英帝國強權的延伸,而是擔任內戰的調停者。偏遠的土耳其村莊發生了很多暴行,而且,我這位新朋友認為情況還會更惡劣。 我們又聊了一陣子,我忽然明白我這位指導者對我的興趣不只在專業方面。他是同性戀者。 我找到一位瘦高個兒,名叫唐諾德.懷斯,《每日鏡報》的攝影記者。另一個好人是《觀察家報》的伊凡.葉慈。葉慈一直在寫希臘東正教教會的報導,但衝突忽然爆發,打斷他虔誠的研究,他也立即就地成為採訪記者。就這樣,我和教會記者一同踏入我第一個戰場。 正統戰地記者都被帶開了(我後來才發現,正統戰地記者經常如此),在英國皇家空軍安排下參加導覽團,從空中環島一周。伊凡和我被留下來,得自己想辦法。好像沒什麼大事發生,動亂地區似乎常如此,同樣地,我是在日後發現這件事。除了回我以前服役的埃皮斯科皮與拉那卡皇家空軍基地等老窩閒逛,好像也沒什麼更好的事可做。伊凡得趕回去赴晚餐約會,但光是可以看到阿波羅神殿,就足以讓他興致勃勃地跟來了。 利馬索與埃皮斯科皮附近沒什麼看頭,除了屋頂上隨時保持警戒的大批英國傘兵。他們偵查到希臘人正在動員,擔心會出事,但不知道會出什麼事。事發之時,我們正從利馬索的郊區趕回,好讓伊凡來得及赴晚上的約。 我們經過土耳其區,就在這時候,聽到可怕的「啪拉啪拉」聲。 當時已接近傍晚,而我們還在土耳其區的深處。我對伊凡說:「我想留在這,這裡看來像是會有事情發生。」 我把車開出去,讓伊凡搭上計程車,然後回到原地,正要停車時,看到一群人手持武器蹲伏在馬路上。他們穿著老舊的英國大衣,頭戴蒙面毛線帽。我走向前問警察局在哪,他們朝我撲來,我在土耳其護衛的嚴密監視下進入警局。經過幾個小時的訊問,警察放了我,在半夜把我帶到醫院。這原本是社區活動中心,在戰時改建成醫院。 一夜睡不安枕,我很早就被叮噹聲吵醒,原來是一顆子彈打中我床後的窗戶鐵欄杆。接著槍聲大作,越來越頻繁。子彈呼嘯而過的音量遠比我預期的還大,火力的真實感幾乎凌駕了好萊塢電影膽敢呈現的任何東西。 驚嚇、害怕與某種興奮混在一起,令我渾身顫抖。當時我還不知道究竟發生了什麼事:約有五千個武裝希臘裔民兵偷偷包圍了利馬索鎮上這座小型土耳其社區,並從街角和屋頂開槍。土耳其居民已經疏散到公共建築物裡避難,並計畫反擊。 我走入這場槍戰的中心,躲在裝甲車後面,誤以為車子可以掩護我。這個位置很有利,我拍到那張日後引起很多討論的照片:一個土耳其槍手跑步現身,影子清楚印在牆壁上。我當時冒了個險,日後再也沒膽這麼做。我下定決心面對恐懼,對抗恐懼。戰場一轉移,我就跟著往這兒跑,往那兒跑,到處跑。我繃緊了神經,感到自己完全被猛烈的戰況給圍住,肩上扛著沉重的責任感──我是現場唯一的記者,一定要把眼前的事記錄下來,傳到全世界。我從這條街跑到那條街,設法不漏掉每幅重要畫面,並想辦法盡量靠近。結果是,我捲入了記者(尤其是拿相機的記者)絕對不願面對的處境中。我有幾張照片是在狙擊手的射程內拍到的。 那實在很瘋狂。戰鬥持續一整天,我覺得好像過了一輩子那麼久。在某條街上,我看到收容無辜居民的電影院遭到猛烈射擊。我看到有人誤入戰場(這可能發生在你我身上),跑進街角的商店。有些人搞不清楚發生了什麼事。有個老婦人困在交戰雙方的火網中,旋即倒地,那看起來有如她只是提著菜籃子跌了一跤,一個老人出來救她,我想是她先生。她躺在血泊中,而他也被同一個狙擊手射中,倒在她身邊。 我看到婦人頂著床墊擋子彈跑來跑去,就像她們戴著頭巾擋雨。 我心驚膽戰地看到一棟建築物抵擋不住戰火,裡頭防守的土耳其兵與居民如洪水湧出。婦女和兒童也開始跑了出來。我記得自己放下相機,衝過火線,把一個三歲小孩抱到安全的地方,他母親在他身旁尖叫。幾年後,我發展出一套守則,好在戰場上把自己拉回去拍照。但當天工作時,我沒有理論可循,一切全憑直覺。 我了解塞浦勒斯衝突的部分起因,也想藉由那張槍手照片表現出來。那只是東地中海地區大鬍子式、半黑道的種族仇殺暗流,或人們所說的男子氣概。在這裡,情況非黑即白,只有情緒性的必然,沒有值得懷疑的灰色地帶,或需要研究、理解的問題。這種易受挑動、以侵略與復仇自豪的男性驕傲與尊嚴,原本就已一觸即發,如今全都在豔陽的熾熱中展露無遺。 然而,跟那場槍戰比起來,更令我永誌難忘的是我與戰爭大屠殺的首次平靜相遇。事情發生在一座土耳其小村落,名為阿伊歐斯──索左梅諾斯,離尼科西亞約十五哩,裡頭都是石屋與泥屋。 我在村落外下車時,看到牧民正把牲畜趕出村子放牧,四周非常安靜。我拍到一個漂亮的女孩子,大約十八歲,戴著頭巾,手上拿著雙管霰彈槍。她莊嚴地走開,頭抬得高高的。我聽到遠處的哭聲,也聞到燒焦味。我察覺出附近有人死了。我聽到人聲,便爬上小丘找人。幾個英國士兵站在一輛裝甲車旁,我走上前去說「嗨,嗨」,彷彿我是在山默塞鄉間散步後遇到他們。 其中一個士兵說:「早,想看看死人嗎,兄弟?那邊有一個。被霰彈槍打中臉,不是很好看。」 我心想,天啊,我有辦法面對這個狀況嗎? 我走到那人腳前。他雙腳張開,而我的眼睛順著他的身體看到他的臉,殘存的臉。我看到深棕色的眼睛直瞪著,有如看著天空。我回想起父親過世時。我心想,死亡就是這樣。我心想,這很糟,但還不算太糟,我還可以忍受。 我走開時,那個士兵說:「喔,那屋子裡還有兩個。」 我走到那石屋邊,敲了敲窗子。一片死寂。我轉了門把,打開門。溫暖溼黏的熱空氣被清晨的寒意給趕了出來。我看到的是場很難處理的屠殺。地板上布滿了血,有個男子趴在地上,另一個直直仰躺著,身上沒有任何傷口,或者說,看不出有傷口。現場悄無聲息。我進到屋內,關上門。 我聞到有什麼東西燒了起來。在另一個房間,我發現第三個死者。有三人死去,父親和他兩個兒子,一個二十出頭,另一個稍微大點。 大門忽然打開,有個女人領著眾人進來,我稍後才得知她是最年輕那名死者的妻子。兩人幾天前才結婚,禮物還放在前面的房間,全在槍戰中給打爛了。破掉的杯子、盤子、玻璃器皿和飾品,都是親友帶來的結婚賀禮。 現在我的麻煩大了,我想。他們會認為我闖進他們家。我已經拍了照,我的罪行不只是法律上的私闖民宅,還冒犯了死者,及大家的情緒。那個女人撿起一條毛巾覆在她丈夫臉上,然後開始哭泣。 我記得自己說了些笨拙的話:原諒我,我是報社派來的,而我不敢相信眼前所見的一切。我指著手中的照相機,請求他們讓我記錄這場悲劇。有個老人說:「拍你的照片,拍你的照片。」他們希望我拍下來。我這才知道,所有中東人都希望能表達和記錄他們的哀傷。他們非常強烈地表達哀痛。不只土耳其人和希臘人如此,這是地中海住民的習俗,一種表現得非常外放的哀悼。 知道自己獲准拍照後,我開始用非常嚴肅且具尊嚴的方式來構圖。這是我第一次拍攝這種意義非凡的題材,讓我覺得彷彿有張畫布在我面前,我一筆筆畫出,致力於講述一則控訴的故事。 我後來才明白,當時我是想按照哥雅為戰爭作畫或素描的方式來拍照。 最後,那女人跪在她年輕的丈夫旁,抱住他的頭。我當時還很年輕,卻也了解那種痛苦,我發現自己很難抑制奪眶而出的淚水。我走出屋子時失魂落魄。我脫水了,嘴唇黏在一起。 我想,在那一天我長大了。我稍微能夠擺脫個人的怨恨。我覺得生命對我特別苛刻,給我疏散、給我芬士貝里公園區、在我還小的時候奪走我父親等等。那天在塞浦勒斯,當我看到別人失去父親,失去兒子,我覺得我可以在這經歷中看到自己,我的遺憾不再只是我個人的東西,而變成普遍的情緒。於是我可以說:「好吧,我並不孤單。」 第二天,在另一座村子,我拍了一個土耳其家庭,他們家的牧羊人在山丘上遭到射殺。可憐的牧羊人當然是好欺負的活靶。他們正在做一副勉強堪用的棺材,牧羊人的兒子在一旁看著,那是個小男孩。我當年迎接從醫院送回的父親遺體時,年紀大概就這麼大。在儀式般的奇特莊嚴感中,他們把那顆打穿牧羊人的子彈送給我。這類經驗是一種試煉,但我同時也覺得是種恩典。他們用一種無法解釋的方式教導我如何去當個人。 塞浦勒斯為我帶來自我認識的啟蒙,和剛萌芽的所謂的同理心。我發現自己對別人的情緒體驗能夠感同身受,並靜靜地接納,傳遞出去。我覺得我有一種特別的洞察力,對於眼前發生的事情,我能夠分辨、瞄準其本質,並在光線、色調與細節中看到這個本質。我也發現自己有極強的溝通能力。 在我的照片中,我希望捕捉到一種不朽的畫面,能夠代表整個歷史,並具有儀式或宗教畫的影響力,好烙印在世界的記憶中。雖然當時我還無法實現這種想法。 不久後我便知道,我第一次拍的戰爭照片有某種衝擊性。這些早期的照片獲得錄用,《觀察家報》在往後幾週又兩度把我派到塞浦勒斯。 |

|