昆蟲誌:人類學家觀看蟲蟲的26種方式

定價650元 特價79折:514元

定價650元 特價79折:514元

昆蟲化身的吟遊詩人:修‧萊佛士(Hugh Raffles)的「一昆蟲一世界」

◎李宜澤(東華大學族群關係與文化學系 助理教授)

昆蟲作為知識

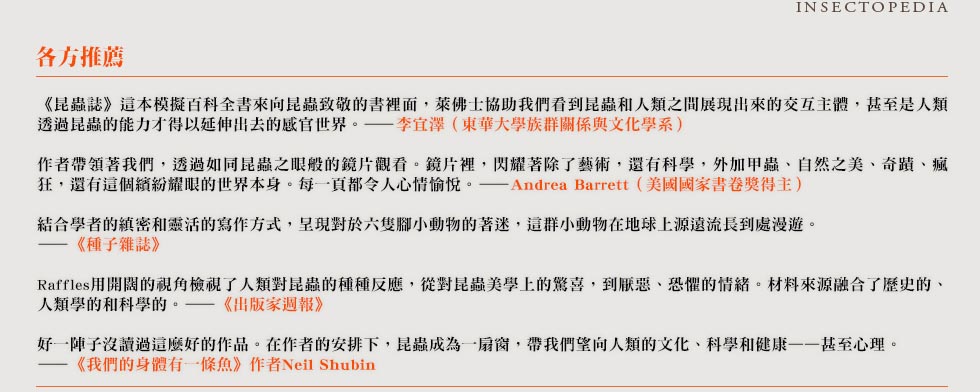

「人類學家為什麼書寫昆蟲,而不讓『專業的』昆蟲學家來就好了呢?」初次閱讀「昆蟲誌」的讀者,也許會產生這樣對人類學者「跨界」處理「專業」議題的質問。如同對於研究人類生活世界裡的民族植物,宗教儀式, 經濟活動,甚至傳統慣習人類學的質疑,為什麼不讓植物學者,宗教學者,經濟學者,法律學者來就好呢?

「當然不同!」人類學家如此回答。除了強調「文化差異」觀點反映從主流或者科學性研究的單向思考之外,人類學研究所呈現的不只是知識內容,還包括知識生產過程的社會情境與歷史背景,以及透過該知識所反射出的人類思維特質。最後還會再進一步考量,專家(不論是科學家或者是在地達人)建構該知識的同時,所展現的權力與倫理觀點,並且反省如何透過該研究對象呈現特殊的生命經驗。

舉例來說,當研究工廠對海岸產生污染問題的時候,人類學家不只要跟漁民一起出海瞭解海洋污染的情境,學習漁民如何辨識或者避免污染海產的能力,還要出席科學家與地方官員向地方漁民說明污染的公聽會,瞭解政府官員處理(或者不處理)污染問題的策略;也要呈現科學家所提供的污染研究數據與方法,與科學家一起採集「科學證據」並且學習如何辨識證據,更包括污染知識如何從實驗室的建構過程回到日常生活的解釋;最後還要瞭解與分析工廠與漁民的關係(比如工廠與漁民並非決然對立而可能有僱傭需求),瞭解工廠在當地進行的生產以及其政治經濟效應,並且分析因工廠設立對「非人物種」(比如潮間生物)以及歷史地景(比如養殖漁業環境)的衝擊等等。

就這個案例看來,人類學家在處理問題時不能只是以學科分類來羅列知識與排列觀點,還需要對比各種知識生產情境所產生的意圖與非意圖後果,以及各類組織對該議題所進行的回應與行動。這些是人類學家在做「科學性題材」研究時,和「專業學科」學者不同之所在。即便使用不同取向的知識體系以及對話來處理跨學科議題,人類學家仍然面對知識所呈現出來的「倫理議題」:以專家語言呈現該學科議題的內在邏輯,如何與常民活動運作時的生活或生命層次互相關聯,甚至產生政策性或者價值性的判斷?

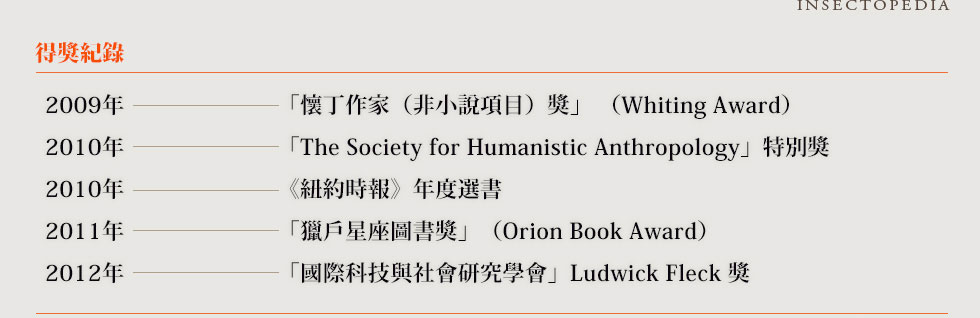

「物化」自我

《昆蟲誌》所呈現的就是上面提到的人類學知識觀點:除了陳述昆蟲與人類的關係(包括對昆蟲的科學研究與日常運用)之外,更深入這些「物種知識」所產生出來的倫理關係以及歷史脈絡。作者修‧萊佛士(Hugh Raffles) 出生於英國曼徹斯特,在倫敦成長,二十四歲移居紐約。學術訓練背景為耶魯大學森林與環境研究博士學位,目前任教於紐約「社會研究新學院」(New School for Social Research)人類學系。作為人類學者前曾經當過計程車司機,清潔工,還有無數的文字工作活動。他的第一本書是In Amazonia,這本由博士論文章節延展又改寫的書籍(其中有一篇關於蝴蝶的收藏史曾經先發表在《美國民族學家》期刊裡,據說原來有一百頁!),為他贏得美國人類學會人文分會的Victor Turner書獎。而《昆蟲誌》出版後更是佳評如潮, 贏得4S學會(國際科技與社會研究學會)的Ludwick Fleck 書獎,紐約時報年度選書,「獵戶座」Orion人文書獎,以及2010年懷丁(Whiting) 寫作獎;這些都不是人類學者平常有機會取得的獎項,而是給予文字表達具獨特性以及反思研究領域具重要貢獻者。與其說萊佛士是以人類學者的身分做昆蟲研究,還不如說他討論的是人透過與昆蟲的連結過程中,感官的多樣性表現,對人類處境與昆蟲處境的對比/類比,這一連串思維所創造出來的「親密性知識」(intimate knowledge,這也是他先前在加州大學聖塔克魯茲分校人類系任教時提出的論文主題)。

他還研究「收集」在人類學的意義,反思「時間」與人類知識之間的關係,這個研究旨趣引導他走向關於「石頭」的反思。他收集不同的石頭,也收集石頭收藏家的故事,同時還思考文化的「範疇」和「規模」如何透過石頭展現出來。《昆蟲誌》的書寫裡面也討論許多關於「種類」、「觀察」、「意義」、「存在」等等議題。而在討論石頭的脈絡裡,這些問題的時間性更加延伸,但思維對象的共同存有性卻和昆蟲完全不同:石頭的基本狀態是恆定、冷漠、完全非生命。他參與杜克大學舉行的《書寫文化》(Writing Culture)出版二十五週年的研討會時,嘗試詢問,對於書寫對象為「族群文化」的人類學者來說, 「石頭民族誌」的挑戰為何?在探索石頭的普同性和特殊性之間,他發現石頭與人的關係,就是「讓我著迷的對象同時也占據了我」(what preoccupied me occupies me)。思考石頭是漫長時間軸下人類對於存在狀態的自我質問。

這樣的觀點在昆蟲的描述中也同樣出現。在關於昆蟲〈V:視覺〉的討論中, 昆蟲愛好者或研究者,設法透過各種觀察方式和研究器材,模擬或者拆解昆蟲身體以及行動路徑等方式。萊佛士以此細緻地描繪「透過觀察客體使我成為該對象」的想像和慾望過程。這個想法和人類學常使用的另一個意義化概念「體現」(embodiment)相似,但對於主體與思考對象的觀點卻有截然不同的想法。「體現」指的是讓體驗者作為意向主體,將外在的環境狀態以及客觀物質的運作,透過身體經驗的方式,產生可以解釋意義的身體技術。而昆蟲研究者、觀察者,或甚至是那些踩爛昆蟲以達到性高潮的特殊癖好者(不奇怪,請見本書〈S:性〉),其實是透過「進入」或「穿戴」的過程,讓昆蟲的感官或者是行動方式「占據」我之後,才得以完成「想要進入另一個自我體內,但又無法被滿足的強烈渴望」(見〈 V:視覺〉第三節)。看起來是「被物化」的操作,卻恰恰使得自我得以在「物化」過程中發現特殊的主體經驗。

對比與規模

物化自我的認識論在本書中還有其他精彩案例。例如〈G:慷慨招待(歡樂時光)〉和〈P:升天節的卡斯齊內公園〉同時談到的蟋蟀文化,前者是中國傳統昆蟲比鬥在現代化操作下的「感受分類」以及蟋蟀性格特質裡的「五德」,後者是南義大利地區在春天升天節日時,城市居民在公園裡聆聽吊掛在籠子裡的蟋蟀聲音感受季節到來。在〈P:升天節的卡斯齊內公園〉,萊佛士話鋒一轉,提到佛羅倫斯出產的童話「木偶奇遇記」以及其中的蟋蟀,但蟋蟀卻是被道德化的童話故事裡面勸說小木偶的「良心使者」。這個物化自我的表現形式讓昆蟲也成為得以被思考甚至被模仿的意義化身,在我們的日常生活中,類似的例子還有:從催促紡織的「織娘」到珍惜時光的「知了」,都透過模仿人類而成了意義訊息的使者。

對昆蟲生命短促的感受投射,以及勤奮的蜜蜂活動等等提醒人類的「道德行為」,展現出思考昆蟲時的另一層次:「對比與規模」。 我們常說「一沙一世界,一花一天堂」,從微小畫面的觀點來看,昆蟲提供小宇宙層次的觀點。在〈C:車諾比〉,萊佛士特別以受車諾比核災影響的突變昆蟲為例,告訴我們一個沒有受過科學訓練的昆蟲拍攝與繪圖藝術家,如何長時間追尋核災後歐洲各地盲蝽或者果蠅的微小體型差異,並表現出特別的畸形樣式。這名藝術家在尋找畸形盲蝽的過程中,竟被醫師以畫圖的方式告知自己懷胎的嬰兒(因為核災?)也是畸形。這是從物化自我擴展出來的平行主體,但同時讓人類的尺度與昆蟲的渺小得到等同的對比。

但昆蟲也可以很大,尤其是數量所聚集起來的「龐大」。萊佛士的書寫旁徵博引又漫步在細節之中,讓閱讀者在昆蟲以及他們所形成的空間內外不斷來回跳耀。昆蟲此時成為「異類」與「我族」的兩種共時比喻:昆蟲的形體/質地/外型之種種,都讓人類感到與自己差異極大,而將其型態投射在所謂「異形」的模樣想像上。

然而昆蟲的行為規則、集體活動、生活模式等等,看來卻又與人類的社會性極為相似,這種綜合性提供恰如人類生存關係的矛盾。在〈O:馬哈瑪內正開車穿越尼阿美〉的章節裡面,作者提到蝗蟲與非洲尼日居民在吃與被吃之間的差別。平常蝗蟲是市場上販賣的美味,甚至還有特殊的調味風格以及飲食饗宴的共食節日(中國集體抓蟋蟀是為了投資與比賽,尼日集體抓蝗蟲則為了販賣與宴客)。但是在氣候或者生存資源變動的情境下,蝗蟲會「變形」成為大型飛翔除草機,從可以駕馭的食材變成遮天蓋地的蝗災。這個對比關係也暗示了殖民經驗下的主奴性質轉換;萊佛士引用非洲文學家奇奴瓦‧阿契貝(Chinua Achebe)的比喻說到:「我忘了跟你說,神諭還提到一件事。神諭說,其他白人也要來了。他們跟蝗蟲一樣,第一個白人只是來探路的,被派來勘查土地,所以他們殺了他」(〈O:馬哈瑪內正開車穿越尼阿美〉,第一節)。殖民與被殖民、吃與被吃、物化模擬以及主體經驗;這些對比不斷出現在人與昆蟲的關係裡,也因為規模的不同產生差異極大的結果。

昆蟲是好的思維對象?

在〈P:升天節的卡斯齊內公園〉提到:「當歐洲人於十九世紀初挺身為動物爭取福祉時,剛好廢奴運動(Abolitionist movement)也在同一時期崛起。這兩種運動往往共享組織資源,也有許多人同時參加兩種運動,而且他們跟二十世紀的法西斯主義者一樣,也相信人類的存在具有優越性,因此也要承擔家長一般的責任。」廢奴運動與動物福祉運動的同時出現,卻標示著對於特定類別的動物較為關切(尤其是擁有與人類溝通能力的那類動物),進而反映在人種關係的差異區辨,轉而對非我族類的人予以排斥甚至屠殺:書中非常鮮明而駭人的案例就是把猶太人比喻為蝨子, 除去猶太人就如同為社會進行身體清潔。此時讓我們回到前面談到作為知識對象的昆蟲。萊佛士提到海德格論述存有狀態不同層級的差異:「石頭是『無世界的』(worldless),動物是『貧乏於世界的』(poor in world),而人則是『建構這個世界』(world-framing)。」這段話似乎能對照出我們與當代的原住民狩獵權益以及動保團體的對話:當代社會試圖以「是否能夠對於傳統領域取得建構世界的觀點」(也就是誰是土地上的「人」,而人類的道德感勝過與動物的互為主體關係),來決定該知識主體是否能夠作為繼續狩獵與使用土地的依據。但原住民所持的狩獵觀點可能因為對於領域上的其他物種以「過於互為主體」(也就是,打獵使得雙方可能都會受傷甚至死亡)的方式來互動,以至於被認為比「豢養宰殺」要為野蠻,也需要被禁止。

如果你是人類學同行,可能會想到另外兩位人類學者有關於「人與動物」關係的論述:李維史陀說「動物是好的思維對象」,因為動物代表了人對自然物種的對立與使用狀態,也反映結構主義把人的思維建構在物種關係的操作上。而湯拜亞(Stanley Tambiah)模仿李維史陀的說法,提到「動物是好的思維對象,也是好的『禁止對象』」則結合了思考動物作為象徵以及文化脈絡(運用瑪麗·道格拉斯(Mary Douglas)在《潔淨與危險》中的對比)。如果從台灣當代原住民狩獵議題再來看這兩個論述,可以發現以象徵和思維結構產生的道德論述,並沒有帶給我們解決問題的路線,反而落入將文化本質化的運用。

萊佛士從昆蟲科學研究的論述提醒:「我們面對一個兩難的處境:一方面總是無可避免把對自己的理解硬套在其他生物身上,但另一方面還是會意識到自己與其他生物基本上並不相同。」(〈T:誘惑〉,第五節)。這個提醒雖然是來自在昆蟲研究中揣測「生物世界的意圖與真實性」(〈T:誘惑〉中提到的昆蟲學者用詞),我們也可以回頭詢問反對原住民狩獵方式的人,對於在地族群生存的意圖與狩獵情境真實性的理解,是不是在現代想像中,都被可替換的功能性觀點(例如蛋白質需求或者市場買賣)所取代了呢?當動物透過圖騰成為結構意識下的分類,昆蟲卻未列名其中,不是因為他們無法分類,而是昆蟲在受到觀察者所反映的情緒與使用意圖時,就反映出人在思考時不自覺出現的階層性。當昆蟲研究者都可能誤認生物真實行動的意圖時,我們如何宣稱理性與道德觀點比原住民知識更優於看待動物的狩獵關係?

從多物種民族誌與本體論轉向出發

人類學研究近年發展的兩個取向,都強調從「非人類」觀點來呈現人類學議題的衝擊與反思,其一是「多物種民族誌」,另一個是「本體論轉向」的人類學研究。多物種民族誌的立場在於,從「人類發言中心」的書寫與觀察位置產生的「部分真實」(partial truth),轉換為由其他物種為觀察起點時,可能相互發現的「另類現實」(alternative realities)。而人類學的「本體論轉向」,則反思知識論研究如何呈現唯一的現實世界的問題,轉而重視多重世界(multiple worlds)的存在。因此本體論反對人類中心的單一文化觀點,強調現實(realities) 與世界(worlds)的複數型態。引用人類學家愛德華多‧科恩(Eduardo Kohn)的說法,多物種民族誌關切人類與其他「活生生的自我們」(Living Selves,這裡不把「自我」當作人類獨有的觀點)互相交纏下的「生命人類學」整體,同時關注多重的有機體之間如何透過政治、經濟與文化力量互相形塑彼此。

這兩個論述的實踐同時出現在《昆蟲誌》這本書裡。「多物種民族誌」取向上,我們看到物種與人類世界的交會成為瞭解該物種以及人類自身活動的必要方式。從萊佛士有興趣的研究題材來看,他的取向和「新文化史」的物質生命史考察接近,都關注到非人物質如何引發並且呈現出文化或族群的特殊活動。不同的是,他並不以昆蟲使用與交易等等人類為主動的行動層面上進行討論,而是針對如何思考昆蟲、觀察昆蟲、使用昆蟲一直到被昆蟲影響的人類災難,當作相關的整體,也因此呈現出與「新文化史」不同取向的觀點。

更進一步從「本體論轉向」的書寫看來,萊佛士透過行動網絡內的多重行動者對照,甚至包括「技術擴增真實/實境」(technology-aid realities)來呈現人如何看到、聽到、感受到昆蟲的世界。在接近書末的〈W:全球暖化的聲音〉裡,萊佛士為我們描述了研究者透過聆聽樹木內昆蟲活動的聲音,而發現到昆蟲的行動不只是早先版本的費洛蒙生態觀點,而可能是音景生態觀(soundscape ecology)。想要「聆聽」這樣的生態必須有特別的器材,因此收集昆蟲與樹木交互聲音的研究者不斷思考「松樹世界之物質性」,如何能夠以不同的導電變壓材質,來當作聆聽樹木聲音的介質。在過程中,「科技能夠幫助我們更接近這個世界……(能夠)近距離體驗其他生命形式的感官經驗,還有牠們對於環境的特有敏感度。」

從昆蟲與樹木的聲音生態學、昆蟲視覺的功能分類為線索,到生物哲學家所思考以生物感官與時空經驗才能出現的「周遭世界」,在《昆蟲誌》這本模擬百科全書來向昆蟲致敬的書裡面,萊佛士協助我們看到昆蟲和人類之間展現出來的交互主體,甚至是人類透過昆蟲的能力才得以延伸出去的感官世界。就讓我們透過作者帶領的閱讀和觀察,跟著書中所描述的昆蟲一起:從空中到地底,從蜜蜂發現食物的舞蹈到舞虻求偶的送禮方式,徹底改變我們作為人類身體的邊界,並且享受「甲蟲」卡夫卡未曾設想過的多重真實世界。

生命在此會於一瞬:《昆蟲誌》審讀記

◎蔡晏霖(交通大學客家學院人文社會學系副教授)

1.

二零一一年的某個冬日早晨,我和修(Hugh)來到一間俯瞰台北盆地的山頂別墅。熱情的主人首先引我們進入一個房間,室中心的大桌上陳列著一客又一客的菲力、丁骨、牛小排與佈置整齊的刀叉。鄰室裡,另一張大圓桌則擺滿紅魽、黑鮪、青魽等生魚片料理。一切如此豐盛雅緻,我們卻無緣大快朵頤,因為所有的料理都是由石頭製成,都和故宮博物館的肉形石與翠玉白菜一樣逼真。從早過午,主人夫婦推開一扇又一扇的門,為我們仔細介紹一桌又一桌西式、日式、台式、中式、義式、法式⋯石頭料理;我和修則從驚訝、讚嘆、好奇、胃口大開,到因渴望真實食物而飢餓疲憊。那是一場不會腐敗、沒有客人、也因此彷彿永遠不會結束的筵席。而我們則成了兩個用眼睛吃了又吐、吐了又吃的急性厭食症患者,直到參訪結束於一間擺著滿漢全席的大房間裡──滿桌佳餚當然還是不能吃的戈壁石。主人邀請我們來年一起去內蒙看採石。

我沒有再與主人見過面,但很難忘記那場田野奇遇。那一扇又一扇的門也成為我心中關於修的知識實踐寓言:永遠走向界限以外的知識,門一開就通往驚奇、顛覆與未知。《昆蟲誌:人類學家觀看蟲蟲的26種方式》從A到Z的二十六個篇章,正是二十六扇通往未知世界的任意門,而且每一次開門的驚奇有增無減,只因為門後的世界難以預料,無從複製。雖然不保證舒適愉快,但總是通往驚奇、顛覆與未知。

如果看到這裡的你手邊有書但還沒開始讀,我強烈建議你拋開這篇引文(《昆蟲誌》拋棄學術格式,文字平易近人,確實也無需導讀)。直接翻開第一章,勇敢走進門裡的時空吧:那是一九二六年的一場飛行,人類首次跟上了昆蟲旅行的速度,號稱萬物之靈的我們也才終於有機會發現:在人眼看不見的高空,平均每二.五平方公里就有三千六百萬隻正御風而行的昆蟲,儘管身邊強風颼颼,牠們還是試著控制自己的高度與方向,正要前往某處。

於是這第一扇門,就像一則來自天外的邀請,要帶你與昆蟲一起上路。

這扇門也開宗明義指出:無論從歷史、數量、速度、或適應力來看,有限的是人類,無限的是昆蟲。而最最有限的,是人類對昆蟲的稀薄理解,完全不及牠們巨大的影響力。

這扇門還像是起飛時的機長廣播,要為接下來的二十五場飛行指出唯一的乘客守則:除了好奇心與想像力,無需攜帶任何行李。事實上,萊佛士機長想請你拋開過去所有關於昆蟲的舊行李與舊包袱。只要人來了,招子放亮,五感全開,我們就上路。

2.

《昆蟲誌》的文字平易近人,但寫作的企圖並不簡單。這不是一本頌讚昆蟲世界奧妙的二十一世紀《昆蟲記》,也不是一本昆蟲版的《所羅門王的指環》。它甚至不是一本揭露「人蟲關係」的科普書;因為,與其告訴你「改變人類歷史的百大昆蟲」或更多「你不知道的蟲蟲危機」,修想要探索與挑戰的,其實正是我們慣常用來想像「人蟲關係」的各式物種邊界與位階,而這些邊界與位階又把人蟲關係限縮於極其有限的幾種組合:

人蟲殊途。於是我們害怕會飛的蟲、有刺的蟲、長相奇特的蟲,想遠離或者乾脆漠視絕大多數的蟲。

以蟲為器。於是我們吃蟲、泡蟲、賣蟲、繁殖蟲、實驗蟲,或者改造蟲。

蟲不如人。於是我們憎惡、撲打、虐殺蟲,並執意徹底消滅某些蟲。

當然,也有人愛蟲、護蟲、甚至視蟲如人。但修不忘在書中多次提到,法西斯政權是當代西方動保論述的先驅之一。當納粹科學家藉由蜜蜂的社群性來頌揚亞利安集體烏托邦的同時,他們也將猶太人、羅姆人、同性戀、身心殘礙者視為如同蝨子般的低等存在,是集體烏托邦的污染者與威脅者。於是納粹指揮官宣稱「除猶即除蝨」,半世紀後盧安達的種族屠殺者則宣稱他們殲滅的是「圖西蟑螂」(〈J :猶太人〉)。父母皆出身東歐猶太家族的修,對於納粹迫害猶太人、猶太人迫害巴勒斯坦人的歷史知道得太多也太切身。他說:「善待動物的後果,有可能會造成我們認定某些生命是值得保護的,有些生命則完全沒有繼續下去的價值。」(〈P:升天節的卡斯齊內公園〉〈S:性〉)正因為我們太容易把人與人的位階代換為人與動物的位階,因此對任何的位階與代換都不能掉以輕心。任何人蟲之間單一而簡化的比喻,無論是美化或者醜化、無論是以蟲擬人或以人擬蟲,都是在打造框架與固化疆界,也都有可能在控管疆界的慾望中扼殺了大千世界繁花盛開的可能。

進一步思考,西方現代性對於人/ 動物之別的態度,往往不是負面的無視與排除,就是正面的積極代言。然而即便手段看似溫柔,自以為是的保護誡命與強作解人在本質上都是暴力。仔細思量,當代生物科學好以演化論解釋昆蟲(與人)的一切行為,認為無論性、舞蹈、交換禮物、化蛹蛻變都是為了繁衍後代、都背負著進化目的論、都是為了讓物種更完美,不也是一種以蟲擬人、以集體消抹個體、以目的取代存有的象徵暴力(〈L:語言〉〈Q:不足為奇的昆蟲酷兒〉〈T:誘惑〉)

要言之,那種認為「萬物皆有其位、一物僅屬於一處且別無他處、物種疆界不可侵犯,然後人類只要以警覺與化學物質就能夠控制昆蟲這種數量龐大無比、有自己生存之道因此不屈從於人類的生物」(〈A:天空〉) 的想法,就是《昆蟲誌》批判書寫的起點。

而《昆蟲誌》裡一連串最精彩也最具感染力的長型篇章,便致力於呈現種種脫逸西方現代性中既有層級關係與想像疆界的人蟲實踐。

3.

修施展人類學者本色,從非西方的人蟲文化探索對人蟲差異的不同理解可能:在上海的暗巷與街市,他與不同族群、目的、背景的鬥蟋蟀社群共感人蟲之間似親非親、既有相同也有所不同的歡愉時空。(〈G:慷慨招待(歡樂時光)〉)在非洲尼日,他發現當國際人道援助總是將目光焦點與可貴的資源投注在奇觀式的蝗災大爆發(卻從未真正發揮實質抑制功效),豪薩人卻自有一套與各種「胡阿拉」曖昧共生、吃蟲也被蟲吃的相處之道(〈O:阿布杜.馬哈瑪內正開車穿越尼阿美〉)。接近全書尾聲,他訪談一代又一代的昆蟲學者、收藏家、實業家與昆蟲教育家,梳理日本近代史上不斷崩毀卻又蛻變重生的昆蟲之愛傳統,同時又在這些「昆蟲少年」的身上看見來自江戶大名、帝國博物學、法布爾自然史、冷戰國族主義、與當代跨國生物炒作市場(bio-prospecting)的細膩交纏(〈Y:渴望〉)。

修也發揮歐洲殖民史、思想史、自然史的研究專長,帶我們追溯近代昆蟲分類學(及其所照映的人蟲關係)內在的不穩定性:他寫十六世紀法蘭德斯畫家與自然史作者尤瑞斯.霍夫納格(Joris Hoefnagel),如何以鉅細靡遺、精確無比的昆蟲擬真畫,成功翻轉亞里斯多德以降鄙視昆蟲的物種層級觀,將昆蟲與混種人並列為已知與未知世界的完美連結,而此筆法又如何同時是信仰、科學,與藝術的三重表達 (〈I:無以名狀〉)。他寫十八世紀荷蘭女性探險家、博物學家、畫家瑪麗亞.西碧拉.梅里安(Maria Sibylla Merian)如何透過視覺手法首次呈現昆蟲從幼蟲、化蛹到成蟲的生命史,再寫十九世紀法國歷史與自然史學者朱爾.米榭勒(Jules Michelet)如何獨鍾幼蟲與蛻變而質疑個體發展必然邁向完美的預設。(〈K:卡夫卡〉)

身為科技與社會研究(STS)的長期對話者,修當然沒有放棄現代科學。只是在現代科學的核心場景裡,我們看見的是一位原本安靜內向的實驗室昆蟲畫師,柯妮莉雅.赫塞-何內格(Cornelia Hesse-Honegger),如何逐步蛻變為國際反低核輻射運動代表性人物(〈C:車諾比 〉)。看見終身熱愛自然觀察因此在以實驗為主流的學界鬱鬱不得志,卻在日本成為國民科學典範的法布爾(〈E:演化〉)。也看見晚年以研究蜜蜂的感覺與溝通機制獲得諾貝爾生理學獎肯定的卡爾.馮.弗里希(Karl von Frisch)與弟子馬丁.林道爾(Martin Lindauer),曾經在語言極度扭曲、人性蕩然無存的希特勒權力高峰期與蜜蜂共同構築一個亂世中的桃花源,並以讓人類語言退位的方式突顯出蜜蜂語言的複雜與特殊性(〈L:語言〉)。

這一群人,以及前面的每一個人,都是勇於進入昆蟲世界,藉由與昆蟲極度專注而密集、近乎獻身式的第一手接觸(尋找、等待、觀察、採集、描繪、紀錄、解剖、實驗設計、標本製作等)、接收昆蟲複雜多變的生之訊息,從而擴大人類對於昆蟲的理解,並因此在昆蟲世界中得到自身救贖經驗的人。以修的話來說,他們「進入了昆蟲的世界、同時也讓昆蟲進入他們世界。」(〈T:誘惑〉)如果西方現代性裡的人蟲邊界與位階過於標準固化,這群跨越人/蟲邊界的(反)英雄確實就是我們超逸既有人蟲關係的最佳引路人。正如一輩子為猶太復國主義奮鬥、卻在一九四二年被華沙猶太起義軍處決的諾席格(〈J:猶太人〉),這些人也可以被視為人類世界與昆蟲世界的通敵者/協作者(collaborator)與翻譯者。儘管這些跨界舉動常常為他們(在人類世界)的處境帶來麻煩,然而這也恰好突顯:問題不在於跨越邊界。真正的問題就是「邊界」本身。

4.

要能成功辨識並追隨這些人蟲邊界的通敵者/協作者,修自己得有一套跨界的方法與技藝。確實,在《昆蟲誌》裡,他時而回顧不同生物學者對於同一現象的各種研究成果,時而為讀者細細解讀檔案室裡珍貴的自然史手抄繪本。前一章他還扮演一位對視覺藝術流派瞭若指掌的藝評家,下一頁卻已經成為田野裡時而悠遊、時而挫敗的人類學者。

這種博學而折衷性的知識實踐首先讓我想起修對於華特.班雅明(Walter Benjamin)的喜愛,以及他與班雅明某些共通的猶太知識菁英背景:對於救贖經驗與神秘主義的興趣;同意現象的精華顯形於渺小實體,而種種生命在物件上聚於一瞬;習於從物件出發探索象徵與精神世界,又不放棄從文化與歷史分析來理解無可名狀的經驗。修同意我的觀察,但也強調塞博德(W. G. Sebald) 與博拉紐(Roberto Bolaño) 兩位小說家對他同樣影響深遠。此外,出身猶太殷商的母親曾在倫敦經營一家畫廊,也備齊他從小浸淫繪畫、電影、展覽、視覺藝術的文青教養。

與此同時,《昆蟲誌》將科學的、藝術的、歷史的、哲學的、物質的、論述的、詮釋的、直觀的知識路徑冶於一爐,本身就是一場穿透界線的知識展演,指向一種修稱為「批判自然史」(critical natural history)的研究路徑。他拒絕想像一種未經中介的、科學家的自然,及其任何普世性的宣稱;同樣地,他也拒絕想像一種未經中介的、土著的文化,及其被視為理所當然的在地與特殊性。他希望避免在理解與再現的過程中,持續複製西方現代性慣用的二元對立再現框架 (自然vs.人類、人 vs.非人 、主體vs.結構、全球vs.在地、物質vs.論述、理性vs.感性等等)。做法則是在分析中既關照政治經濟條件、也賦予想像、記憶、情感同等的重要性,從而嘗試彰顯這世界本然的、「自然文化的」共構樣貌(naturalcultural world,Donna Haraway 2003)。他致力於還原「主體」與「結構」、「自然」與「人類」在歷史與地理上的交纏,只因為無論是「自然」或「人類」的主體性,始終來自於自然與人類的相互污染(mutual contamination)。至於人與蟲在生物構造上的巨大差異,以及昆蟲在人類社會中的極度邊緣性,修希望我們學習直接面對,既不忽視、也不張揚地安住其中,才有辦法找尋同理的可能基礎。然而接觸是起點。面對昆蟲,以及所有自有生命的無數他者,這裡並沒有保證妥當的互動準則,也不存在「可遠觀又可褻玩焉」的方便距離。相遇的代價是責任,是失去自己的風險,也是成為新的自身的可能。

5.

由於參與審定《昆蟲誌》的中譯本,我在兩個月內把《昆蟲誌》從頭到尾細讀了三遍。如果修以自己的一套跨界技藝追隨著人蟲世界的通敵者/協作者,那麼本書的中譯者也必須具備修的跨界知識,並匹敵他對文字的精煉掌握。陳榮彬老師非常漂亮地完成了這個艱困的任務。而我的努力,則在於確認修在書寫與理論上的多重創造性企圖,可以被更清楚地彰顯。於此,左岸文化展現了最大的製作誠意,不僅找來蕭昀老師與我兩位審稿者,甚至願意延遲出版時間以成就中譯本對作者原意更精準的掌握。修則在審稿過程中提供了最大的協助,總是迅速回答我的任何問題,從不吝於解釋文字背後更多更深的脈絡。身為一位讀者、學生與朋友,能夠請一位作者無限制地回答我所有關於寫作前後台的問題,這是何等的特權與享受!我只能讚嘆,無論左岸文化或者修,都在審稿過程中展現出所有跨界溝通最最需要的慷慨、耐心,與專注。

回到二零一一年冬天,修在回美國前很興奮地跟我說,他前晚在師大附近散步時,看見路邊店家的騎樓有個小攤擺賣著一堆黑白相片,「沒有整理,就放在幾個紙盒中,像是什麼人的家族老照片。」修說他當時停下來翻看了那些照片,覺得很好奇也很有趣,所以想請我再跟他一起去看看。神奇的是,那天無論我們如何繞行和平東路、羅斯福路、師大路區塊間的大街小巷,卻再也找不到那個修記憶中、有著神秘黑白老照片的小攤了。騎樓小攤從此成為懸案,也成為我日後行經師大必然浮現的懸念。或許修記錯方向,以至於我們找錯區塊?或許是我誤解了修的意思,他說的根本就不是騎樓下的小攤,所以我再怎麼找也找不到?又或許,小攤所依附的騎樓店家正好被都更,以至於小攤在一夜之間消失?

都有可能。也好像都不太可能。

然而讀著《昆蟲誌》,來回琢磨著《昆蟲誌》,我漸漸浮出了另一個想法。在輕快首航的第一章與沉重的第三章之間,修帶我們回到他的第一個田野,亞馬遜河畔的伊加拉佩村(Igarap Guariba)。他憶起在伊加拉佩村的某一天,Borboletas de Vero(夏天的蝴蝶)爆炸般地大發生,船在河上緩緩前進,經過的每一間屋子都被成千上萬的金黃色夏蝶籠罩。然而鍍金的時刻一閃即逝,如夢幻泡影,飛舞的夏蝶彷彿「一艘艘小型幽浮,只是路過而已,成為我們的人生篇章之一,在那片刻之間把萬物變成閃耀著微光的另一個世界,然後又繼續往別處飛去。」(〈B:美〉)

《昆蟲誌》是一種介入性的學術工作(engaged scholarship),告訴我們另一種書寫是可能的,另一種學術是可能的,只因為另一種、更多種的世界是可能的。那神秘的騎樓小攤,或許也正如《昆蟲誌》裡人蟲相遇的每一個神奇時刻:許多生命在此交會於一瞬,在傾刻間把萬物變成閃耀著微光的另一個世界,雖然終將消失不見,但已經為我們揭示過去、現在、與未來的更多可能。

請把照子放亮,五感全開,一起上路吧。

萬物之始 In the Beginning

很久很久以前,在萬物剛開始出現時,還沒有人類的存在,地球剛剛由氣體與液體形成,而從地質年代看來,那些種類繁多,猶如一部百科全書的單細胞原生動物也才剛剛把自己變成其他細胞裡的粒線體與葉綠體,這些細胞進而結為同盟,成為其他各種生物,各種生物又結合在一起,形成了各種肉眼無法看見的聚落,每一個由生物構成的世界裡都還有更小的世界存在…如此持續了一段時間以後,就有了昆蟲的出現,但人類要到很久很久以後才會生成。

不管人類生活在哪裡,昆蟲總是如影隨形。無論我們遷居何方,牠們也會跟著一起去。儘管如此,我們對昆蟲的了解仍極為有限,就連那些與我們最接近的,吃我們的食物,跟我們一起睡在床上的昆蟲也不例外。昆蟲與我們如此不同,牠們彼此之間的差異也有如天壤之別,但牠們到底是什麼?牠們都做些什麼事?不同種類昆蟲所形成的不同世界各有什麼風貌?我們從昆蟲身上能夠有何體悟?我們如何與牠們共存?而且雙方差異如此之大,要怎樣才能共存?

說到昆蟲,你腦海裡浮現的是什麼?家蠅?蜻蜓?大黃蜂?寄生蜂?蚊蚋?放屁蟲?兜蟲?閃蝶?鬼臉天蛾?螳螂?竹節蟲?毛毛蟲?昆蟲的種類如此繁多,各自相異,與人類也迥然有別。有些普普通通,有些令人大開眼界,體型有大有小,有群居的,也有的獨自過活,有的寓意深遠,也有的高深莫測,有的生產力極強,有的令人費解,有的是如此深具吸引力,但也令人不安。有些昆蟲幫忙傳遞花粉,有些則是為害人間,傳遞病菌,也有些昆蟲能分解東西,或充當實驗的對象,備受科學界矚目,是科學實驗與活動的重要參與者。有些昆蟲會進入我們的夢裡,甚至是惡夢。昆蟲也與經濟、文化息息相關。牠們不只是存在於這個世界上,也持續發揮著深遠影響力。

昆蟲的數量是個天文數字,多不勝數,而且一直持續增多。牠們總是如此忙碌,對我們毫不關心,而且力量如此強大。我們幾乎不可能對昆蟲發號施令。牠們的表現也鮮少符合我們的期待。牠們是靜不下來的。就各方面來講,牠們都是非常複雜的生物。

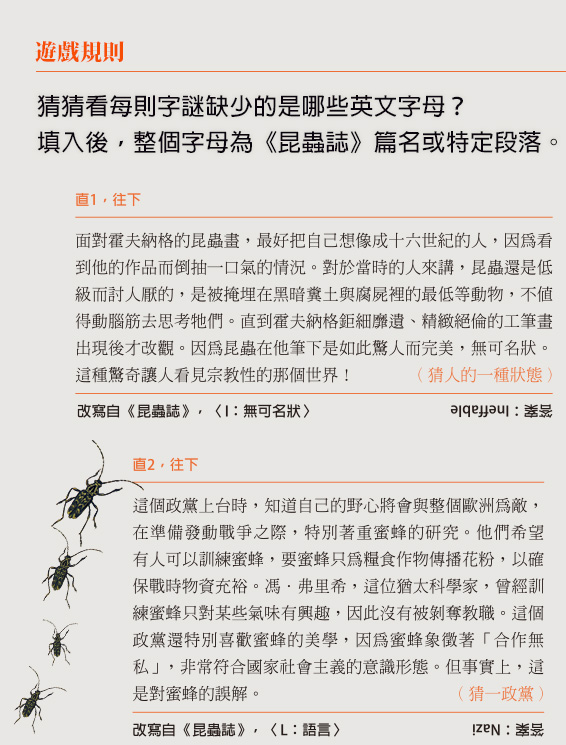

第十二章 語言(Language) 第三節

這不難理解。蜂巢裡有幾萬隻蜜蜂每天過著令人驚嘆的自律與複雜生活,錯綜複雜而不停流動的社會關係、交換活動與勞動分工造就出一種帶有高生產力的秩序。馮.弗里希在《舞蜂》(The Dancing Bees,一九五三年出版)一書裡首先就告訴我們,蜜蜂是一種守本分的社會動物,他們進行具有高度整合性的任務,因為合作而互相依賴,所以任何一隻蜜蜂都不可能自外於蜂巢而單獨存活(他說:「最小的單位就是蜂巢…一隻獨來獨往的蜜蜂很快就會死去。」)。

跟螞蟻、黃蜂還有其他具有社會性的昆蟲一樣,蜜蜂住在昆蟲學家所謂的「種姓」社會(caste societies)裡,動物學家用這類比的方式來說明他們看到一種形態明確無比的職業分類:女王蜂負責產卵,許許多多不事繁衍的雌性工蜂負責工作,幾百隻眼睛大大的肥胖雄蜂只做一件事(就我們目前所知),就是在女王蜂飛出來求偶的時候與他交配,最後到了冬天腳步迫近,食物來源緊縮時,這些雄蜂會被工蜂從蜂巢拖出來,驅離蜂巢,任由他們餓死,如果抵抗的話,就把他們螫死。「從那時候開始,直到隔年春天,」馮.弗里希寫道,「蜂巢裡只剩母蜂,過著沒有人打擾的平靜生活。」這不禁讓我們聯想到夏綠蒂.伯金斯.吉爾曼(Charlotte Perkins Gilman)等作家所提倡的女性主義理想國。

毫不令人意外的是,真正讓研究人員注意的,是工蜂。馮.弗里希與波伊特勒把他們飛舞的情況紀錄分類,對於他們辨識方向的能力也有極其深入的認識。接下來我將在下面描述林道爾承接研究工作後的發現,包括成群飛行的習性、蜂巢的地點,還有選擇蜂巢的奇特過程。他們三個人都針對蜜蜂的勞動分工與時間分配進行了詳細研究,不過研究做得最深入的還是林道爾,他的做法是追蹤一隻代號「一○七號」的蜜蜂的完整生命史。

第二二○頁的圖是林道爾初次把蜜蜂勞動分工方式畫下來的結果。圖裡面我們可以看到湯瑪斯.西利(Thomas Seeley)所說的,「一種根據暫時性專業化區分而進行的勞動分工」,圖片引自林道爾的經典名作《社會性蜜蜂之間的溝通方式》(Communication among Social Bees,一九六一年出版),該書內容是他在美國各大學演講的講稿選集。中間那一排數字顯示出蜜蜂出生後的天數。左邊一隻隻怪誕的擬人式蜜蜂所進行的活動,與他們年紀大小息息相關(他們做的事包括清理蜂巢、照顧蜂卵、興建與修復蜂巢、守衛蜂巢、採集花蜜、花粉與水)。畫在右邊的那些東西,是蜜蜂頭部腺體(哺育腺或餵食腺)與腹部腺體(蠟腺)於生命不同階段的模樣。儘管上述的勞動狀況、生理發展與生命週期之間具有緊密的聯繫,林道爾也非常瞭解,如果遇到緊急危難的狀況(例如,突然間食物短缺),這些關係有可能會完全斷絕掉。在這情況之下,蜜蜂的腺體也許就不會繼續生長,蜜蜂在預定的日子之前就開始採蜜。蜜蜂的生理發展與行為是有彈性的,能夠適應環境條件的改變,做出回應。

但並不只是這樣而已。林道爾開始仔細觀察「一○七號」之後,他發現他不只做一份被分配好的工作,而是花更多時間執行不同任務,而且用來四處晃來晃去的時間也不少(他稱之為「巡邏」,在第二二一頁這張由他繪製的圖裡面,用一頂圓帽與手杖構成的符號來代表),而且有大量時間(事實上,有百分之四十的時間)看來是什麼都沒做(他稱之為「休息」,即圖中用躺椅符號表示的部分)。林道爾設法解釋這些觀察結果。據其推測,所謂「巡邏」是某種監看蜂巢的方式,這讓蜜蜂能夠掌握急迫的需求,據此分配時間。他宣稱,「閒逛」讓蜜蜂裡的「後備部隊」能夠因應情勢需求,立刻展開行動,不過這說法比較不具說服力。

這兩種出乎意料之外的活動都顯示出,在一個缺乏領導者或集中化決策的社會裡,蜜蜂與蜜蜂之間的水平溝通是很重要的。蜜蜂之所以有能力維護蜂巢的內部環境(儘管外在環境有所改變,重要資源取得不易),都是因為返巢的採蜜蜜蜂與蜂巢內的蜜蜂會相互溝通。例如,假使採蜜蜜蜂很快就把帶回來的東西卸下,那表示蜂巢內非常缺乏那種東西。而且,與此有關的並不只是馮.弗里希所辨認出來的那種顯然以符號為基礎的溝通語言。有一些社會生活中更基本的活動也在進行著。蜜蜂彼此之間常有肢體接觸,他們以頭部與觸角互碰,聞一聞彼此身上的味道,壓縮過後的花粉在他們之間傳來傳去,分享與交換彼此肚子裡的含糖物質,感應彼此的身體振動。他們往往是在一片漆黑中交換物質,吸吮反芻,彼此碰觸、感覺、聞嗅、品嚐與感應。他們一起在溫暖的黑暗中彼此碰觸,吸食東西、感覺彼此,然後再碰觸,繼而聞嗅、品嚐與碰觸。這一切勾勒出另一種蜜蜂的國度。另一種蜜蜂的語言。

透過某種方式,這種語言與人類將動物擬人化的描述有所關聯,包括蜂巢的語言、階級制度與種族的語言、姊妹與半血緣姊妹的語言、蜂后與工蜂的語言,還有舞蹈的語言。這些為了研究其他動物語言的語言,啊,真是煩死人了!這種語言也沒有隨著馮.弗里希與林道爾一起逝去。如今,研究蜜蜂的科學家們也會論及這種語言,只不過他們常常將這種語言轉換成一種生物能量學的機械式語彙。過去擬人化的術語,和如今科學家描繪起來如同機械的生命體之間其呈現方式相差甚大。

如今,在科學家眼裡蜜蜂是一種演化論式的蜜蜂,在這種觀點下,蜜蜂(以及其他所有具有社會性的昆蟲)的社會即個體;個體之於社會就像是細胞之於身體的關係,個體本身並不存在著個體特性。透過這些暗喻我們可以推演出一套關於蜜蜂演化的論述,深具說服力:物競天擇的壓力來自於不同蜂巢之間相互競爭,彼此爭奪食物、採蜜區域與其他資源,而能夠進一步支持這種論述的事實是,我們在蜂巢內部觀察不到緊張關係。

但馮.弗里希所提供的是一種補充性的論述。所有的養蜂人都知道,不是只有蜂巢會展現出不同個性(有些整潔,有些零亂,有些平靜安寧,也有些充滿侵略性)。根據馮.弗里希的說法,在蜜蜂的社會裡,個體與群體之間的交互影響允許個體保有一些可變性,每一隻蜜蜂會因為個別能力與天份不同而為蜂群的集體成就做出不同的貢獻。在他的論點中,一個蜂巢是幾千隻不同蜜蜂的合作成果,它表現出某種合作的文化。