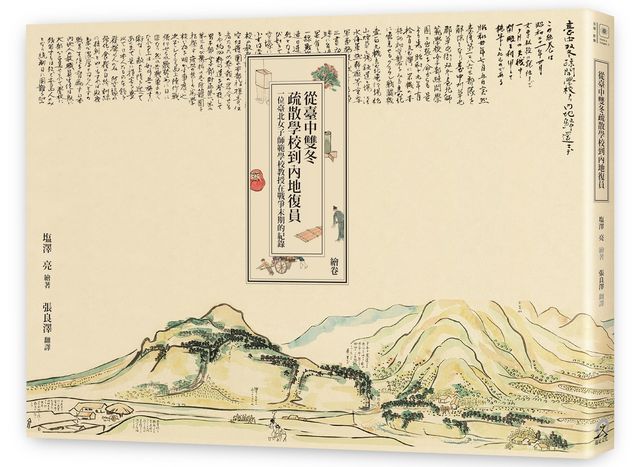

二戰後回到台灣,他嚴懲貪官污吏,疾呼司法改革。

他的詩文感性動人、細緻入微。

才能幹濟的他卻不幸在二二八事件中遇難,至今下落不明。

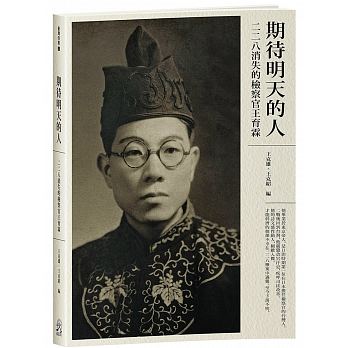

王育霖出生於日治時期台南州,曾在日本和台灣擔任檢察官。二二八慘案爆發不久,3月14日下午,在家中遭六名配槍軍人強行押走,時年僅27歲,至今遺體猶不知在何方。

在台北高校文科第一名畢業後,王育霖負笈日本,1944年自東京帝大畢業,又以優異成績通過司法官高等考試,派任「京都地方裁判所」,是日本第一位台籍檢察官。金錢不是他所在乎的,「救台灣人離開艱難處境,是我的理想……」二戰期間在日本,以檢察官身分護衛無數流離、飢餓的台灣人度過險境。1946年返國,任新竹地院檢察官。

戰後台灣物價飆漲,官商勾結、米糖走私盛行,王育霖鐵腕偵辦,贏得媒體和民眾高度喝采。但政治干預司法之嚴重,讓這位秉持法治信念的人遭受挫折。他在偵辦新竹市長郭紹宗「救濟物資貪瀆案」,因證人屢傳不到,前往市府蒐調時,卻遭市長誣指「包圍」,調來警察,混亂中搶走搜索令及卷宗,於是他憤而罷官辭職。

在擔任《民報》法律顧問期間,他從未停下腳步,不但撰寫有關司法的社論和評論,也完成了《提審法解說》,留給人民懂得保障身體自由,不受非法逮捕、羈押、審判和處罰的屏障,可謂台灣司法改革的先驅。從小喜愛文學的他,除了法律和文學評論,也寫下無數詩文,字裡行間充滿文采和憐憫之心,富含深邃的思想與文學涵養。

王育霖的兒子繼承遺志,長年守護著父親的文物和創作,奔走搜尋父親的下落。在二二八慘案七十週年,首度出版王育霖僅存的日記、書信、詩文和評論,書中穿插珍貴的照片和文物,也收錄其胞弟王育德等人的紀念文章,及歷史學者張炎憲對其遺孀王陳仙槎女士所做的口述歷史。希望這本書能讓世人認識、追念這位台灣司法改革的先驅,期待明天的二二八受難者。

講座、展覽、新書發表會

1月19日14: 00-16: 00 與二二八國家館合辦新書發表會

2月20日10: 00-12: 00 台南公會堂新書講座和展覽開幕

2月28日 二二八紀念活動

2-3月 二二八王育霖文物展(台南公會堂)

王克雄

台灣大學電機系畢業後,留學美國取得電機博士學位。雖旅居國外,卻極端關心台灣的民主、自由與獨立。參與台灣人權會,幫忙營救高雄事件被關押人士,也擔任過數個聖地牙哥後援會的會長,支持阿扁及小英競選總統和李應元競選立法委員。每逢重大選舉,他都會參加海外後援會回台灣助選。參與創設「美國台灣研究院」,曾擔任FAPA分會會長,2015-2016年聖地牙哥台灣中心董事長,並撰寫文章投稿。為二二八慘案的真象發掘及責任追究,不遺餘力。

王克紹

高雄醫學大學醫科畢業,畢業後受過麻醉科、一般外科、胸腔外科等專科訓練。在省立台南醫院擔任外科主治醫師,並支援北門烏腳病防治中心。其後在台南市成功路開設「王克紹診所」,懸壺濟世,享有盛名。曾擔任台南市扁友會副會長之職,肩負輔選重任。2004年任台南醫界聯盟執行長,參與組織台南區「二二八手牽手護台灣」運動及擔任行政院二二八事件基金會四屆的董事。現任台南市醫師公會常務理事,台南王姓宗親會常務理事、台南地方法院家事與醫療專業調解委員。

傳者簡介

王育霖(1919-1947)

王育霖在台北高等學校文科以第一名畢業後,考上東京帝國大學法律科。後來到京都擔任檢察官,是日本的第一位台灣人檢察官。他曾立下大志:「正義!堅強!帶給所有人幸福!」

二次大戰後回到台灣,在新竹擔任檢察官。他不受利誘,不畏權勢,嚴懲貪官,秉持法律,維護公義,是一位令人敬仰的「鐵面檢察官」。為了辦新竹市長郭紹宗陸軍少將貪污,他被迫辭職。他在《民報》撰寫關於法律的社論和評論,並呼籲召開司法會議,撰寫〈提審法解說〉,強調軍警不得擅自關人二十四小時以上。他因為積極推動司法改革,而成為國民黨的眼中釘,遂以二二八為藉口,將他逮捕謀殺。

他喜愛寫作,憐憫之心溢於言表。〈期待明天的人〉生動且深刻地描述得肺結核的心路歷程。〈台灣隨想〉、〈大地──台灣舊社會〉、〈艷怨輓賦〉等都細緻地描繪當年台灣人的生活。他寫了很多首好詩,其中〈春宵吟〉日語與台語並列,上段與下段對稱,道盡哀怨之情。

台灣隨想

王育霖(陳建瑋 譯)

謹以這幾篇短文,獻給所有想要了解過去的台灣與今日的台灣的人。

聆聽街頭

依據中國古老的傳說,從前似乎存在著能理解鳥獸語言的人。春天,散步於森林時,倘若真的能夠理解啼鳴的小鳥所說的話,是件多麼愉快又有趣的事啊。有位日本人曾經跟我提到過:「當我散步於大稻埕與田舍道時,遇到了幾位正愉快地交談著的台灣女孩。當時我心想,要是我聽得懂台語的話,想必會相當有趣吧。」當時我心想的確如此。

我喜歡走在舊街道上,常會出門去散步。但是,不知是否被誤認為我是日本人的關係。通過人群時,常會聽到一些不該讓別人聽見的談話。每當這個時候,我都必須一邊強忍住哭笑不得的笑容,一邊裝作聽不懂的樣子。

前些日子我在昭和町散步時,在我身後有兩個十七、八歲的保母,正以台語不斷地互相爭論著。我假裝要蹲下調整木屐的樣子,停下腳步。

「來去啦!來去啦!來去看啦。干那四角銀麼。」(走啦!走啦!去看啦。才四十錢而已。)其中一個女孩這麼說。另一個女孩就邊哄小孩,邊回了兩三句話。不久,那女孩就說:「好啦!好啦!我六點鐘卡來招你。」(好啦!好啦!我六點就來叫你。) 似乎因為決定要去了,所以兩人停止爭論,往其他地方走去。

女孩們剛剛是在爭論著要不要去看電影。雖然她們倆要去哪裡與我無關,但是「才四十錢而已」這句話卻深深地烙印在我的腦海裡。因為我知道以前我家保母的月薪,除去從我家所獲得的食物與衣服不說,也才二、三圓而已。雖然不知道這兩個女孩的薪水是多少,但是應該在四圓左右吧。換句話說,四十錢實際上是她們倆收入的十分之一。她們倆為了娛樂,竟能隨口說出相當於自己收入的十分之一的金額「才四十錢而已」。以前在我家裡的女傭都會將薪水好好地收著,然後再交給自己的父母。偶爾我從父母那裡拿到零用錢,我也都小心翼翼地存在竹筒裡。至今時間尚未過十年,變化竟如此之大,令我感到十分驚訝。若僅歸咎於一句「由於生活方式進步了」,是否會顯得把事情看得太輕鬆呢?

我已去世的母親的故鄉是左營的「舊城」。在我們兄弟小的時候,母親帶去那裡,「舊城」還只是個純樸又自在的農村。然而,有一年暑假,我帶著弟弟回到許久不曾回去過的「舊城」時,我看見了五、六間來歷不明兩、三層樓高的餐廳,與大約十間左右的撞球間。因為受到左營軍港帶來的需求,從前那純樸的農村,快速地轉變成不健康的城鎮。雖然我為母親的故鄉「舊城」的發展感到高興,但是在農忙時期,看見年輕人穿著醜陋的洋服,待在撞球間輪流等待打球的樣子,我的胸口就如同針刺般地疼痛。這個現象不僅僅是出現在「舊城」,恐怕許多地方也能見到吧。即便台灣未來經濟發展的趨勢在於工業化,但是如今的經濟重心仍為農業。在這樣的環境底下,純樸的農村以及村中的青年逐漸地墮落、腐敗,這是個嚴重的社會問題。

走在街上,聆聽台灣人們正在聊些什麼,是件有趣的事。同時也是件寂寞且苦澀的事。我從人們的談話聲中來感覺台灣的氣息與脈動,並感受它的變遷。(未完)

在過渡期出生

總之,不管我喜愛與否,我是絕對無法離開這個島—台灣,也無法切斷緣分。因為滋養我的肉體是這個南島,提供我精神基礎的也是這個島,不管是稱讚這個島為華麗的島、浪漫的島、充滿香氣的南島,或者是咒罵這是骯髒的島、不易居住的島、怎麼都是壞心眼的人群居的島,我是這個島的一分子,這是無法逃避的。偶爾我會埋怨我背負的命運,偶爾也會慶幸自己的命運,但是現在我完成環島一圈,可以更加認識這個島時,與其說是悲傷還是高興,更讓我不得不意識到自己被賦予的命運,還有自己被賦予的使命。在悲傷之前,在高興之前,我深刻地體認到自己必須先清楚掌握這個島的真性情。

我在昭和14年3月(1939)環島台灣一周時寫了旅行記,以下是其中一段:

「還有很多老人不瞭解今日的台灣,

還有更多人不知道昨日的台灣,

不少人對明日的台灣抱著厭世思想,

也有不少人是抱著過於淺薄的樂天思想。

總之,台灣現在正在啓動,

必須盡快掌握這個方向和內容的本質,

溫故而知新這句話真是至理名言。」

時間有主觀時間和客觀時間。客觀上,我開始意識到時間是在我四、五歲的時候,到今日才過了十五、十六年;但是在主觀上,我卻覺得這段期間自己好像經歷了好幾個世代。現在,回顧這十五、十六年的光陰,可能是因為要記住的東西太多了,感覺時間過了很久。還有少年時代的回憶彷彿是在不同世界發生的,往事就像隔著一層薄紗,如走馬燈般一一掠過眼前。

也許,擁有充實美好的少年時代之回憶是件幸福的事情。這對於在過渡期間誕生的人、在瞬息萬變的現實生活裡遭遇挫折的人、偶爾被現實擊倒而意氣消沉的人來說,回憶是老天給他們的補償,也是老天給他們的安慰話語。(未完)

青春

王育霖(林瑞波 譯)

你有希望 也有青春

剛剛分手的玉女這樣跟我說

這是一個謎

眺望着細雨淋濕的路面

我思索這個謎的解答

濛濛夜雨中

雨點打在黑色鑽石的路面

彷彿是列列燐光跳耀

我凝眼透視那陣陣閃光

覺得儘頭遠處

隱藏着秘密的謎底

但是 她又說

我們的命運像是被踐踏蹂躪的花

是嗎 我沒有青春嗎

人說春天充滿着香味

那麼 我的身體應該要有何種香氣

一邊聽着自己空洞的木履響聲

我試聞自己身體的味道

發現留在我身上的

只有她的馨香

噫呼 這就是我青春之香

兄哥王育霖之死

王育德(邱振瑞 譯)

因為沒有見到屍體,我的兄哥究竟何時死去的,至令仍然不詳。起初,家人們都認為,屍體沒有出現就算是佳音,努力地相信他可能只是被困在火燒島或某地,應該還好端端地活着,總有一天會悄悄地回來的。

然而,他並非一個不會想到把信裝進瓶子裡,讓它流向大海的笨男人。只是,傳送兄哥親筆家書的人始終未出現,我們也只能認定,他是已經不在這人世間了。

其實,在二二八發生那一年的晚春某個夜裡,我看見他頭上從右後腦到左眼窩以及右太陽穴處被開了兩個洞,他一邊溫和地笑著, 一邊走進我的寢室來,身上的白襯衫都被血染透了。我心想他遭到逮捕時,應該是帶有一只特別裝滿衣物的皮箱的,在這麼寒冷的夜裡,他不應只是穿著一件自襯衫呀!我正想起身責備他,才察覺兄哥口中喃喃低語着:

「阿德,一切拜託你了! 」

那是一場夢。我夢到兄哥,前後就只這麼一次。

我並沒把夢見兄哥的事對內人和兄嫂說起。我獨自在心底絕望地認定:兄哥確實已被槍殺了。

他頭部苦挨了兩槍,一定是當場死亡的吧!若是當場死亡,那就是沒感到多大痛苦便死去了吧?這一點倒還可堪聊慰。

我憶及兄嫂每天背著剛出生的嬰兒頻向路人打探消息,徘徊在台北市郊曾出現屍體處的情景。今天是南港、明天是大橋頭,兄嫂一心只想找到兄哥的遺體,毫無畏懼地辨識起每具屍體。而人們一下子說那是施江南或某某人,一下子又說在南港的溝渠發現一具名人的屍體,全身赤裸,睪丸被踢得稀爛。(據說南港的基隆河轉折處,當時浮現六、七具著名人士的腐屍。)與之相比,我認為被槍殺反而是一種恩典了。

我們家始終沒為兄哥舉行葬禮。雖然,舉行盛大的喪禮,在某種程度上可視為對政府的洩憤,但辦葬禮沒有屍體或遺骨是不成的。可是也由於父母及其他兄長的掛念,我們最後還是在寺廟為他辦過簡單的法會了事。那場法會,也是在不知兄哥的祭日下完成的,真是荒謬。

為什麼兄哥非要被逮捕、被槍殺不可呢?我至今仍不知其確實的罪狀。

家母曾將事件歸咎於大稻埕賣私菸的老婦人,要不是她賣私菸,就不會發生二二八慘案,我的兄哥也就不會遇害了。這是家母的三段論法。

家母還把不知妥協、不同流合污等責任加在兄哥身上。

我想,把起因怪罪在老婦人身上,只能置之一笑了,但若把原因歸諸於兄哥的性格,卻是有一點道理的。

兄哥1944年任職於京都地方法院,是第一位台灣籍的檢察官。這是受到東大的恩師田中耕太郎及小野清一郎之極力推薦的。當時還是重考生的我,對兄哥的新職半是嫉妬、半是擔憂,因而曾忠告他不要成為人見人怕的檢察官。

兄哥坦告他只有一次發揮「人見人怕」的本色而使用了暴力,因為有個日籍嫌犯對他叨唸地說:

「你這個傢伙是台灣人,有權利調查我嗎?」

兄哥一聽,不由得怒火中燒,大喊了一句便衝過去狠狠地痛毆他一頓。

1946年正月,兄哥搭船急忙回到台灣,恐怕這才是他被槍殺的一大因素吧。他是戰爭結束之後,受到京都地區華僑團體的總務部長等的舉薦,並切身有感於「為祖國、為故鄉,歸國服務吧!」的口號,想為台灣人做事,便決定付諸實現的。

他在家賦閒了半年左右,才以新竹地方法院檢察官的身分前往赴任。他的上司,主任檢察官是一位姓張的中國人,一向體弱多病,大小事情幾乎都由兄哥承辦。

我至今才瞭解,當時新竹地方的政界其實已捲起一股巨大漩渦,兄哥正是自覺或不自覺地身處其中。

不知因何緣故,新竹市長郭紹宗和新竹縣長劉啟光交惡,每每處於對立狀態。但郭是省民政處長周一鴞(或許是警務處長胡福相)的忠心黨羽,而周一直是陳儀的第一心腹。另一方面,劉是人盡皆知的半山大人物,而且還擁有相當的背景。身處這種行政官員的對立之中,令人不得不感嘆無法保持超然的立場,但儘管如此,兄哥最後還是接受了劉的「認親」接近。

但是,在當時高喊「粵人治粵、台人治台」及「聯省自治」口號的政治環境中,台灣人的高度自治曾被熱烈地議論。兄哥對半山的劉感到親近,也不是全無道理的。

當時,台灣遭逢前所未有的嚴重糧荒,政府雖禁止囤積食糧,但缺德商人的走私行徑從不曾絕跡。兄哥對於新竹地方的缺德商人,一概毫不留情地予以逮捕,從新竹地方到全島的報紙,莫不極力讚揚兄哥的快人之舉與鐵腕作風,省民也報予熱烈的喝采。但商人們哀求兄哥說:貿易局肆無忌憚地走私,你不去抓,光是抓我們這些小魚,未免太過分了,何不放我們一馬?許多人都是帶著紅包前來的,但全被兄哥退回了。

不知是因為受到商人們控訴的刺激,還是已經進行了慎重的內部評估,兄哥糾舉不法的鐵手已經觸及到郭市長身上了。兄哥雖然好幾次傳他出面,但郭是不將法律威嚴當一回事的人,一副完全不搭理的樣子。在這期間,他依照往例派人到兄哥住家,試圖用鈔票收買兄哥。最後,我生氣的兄哥終於調動一隊司法警察,進行包圍市政府、強制搜索的調查行動。後來我聽兄嫂說,這件事似乎是受到了劉的挑唆所致。

話雖如此, 依兄哥的性格,他並不會淪落為劉的黨羽。高校時代,他即使因為罹患肋膜炎而延遲了一年,並且在大學考試時又重考一年,但也一直認為別人是別人,我是我,始終謹守自己的步調前進,最後反而於大學在學中通過嚴格的檢察官任用考試。他也克服了長期的肋膜炎,取得空手道一段的資格,是一個肉體與精神都健全的人。

如果要找毛病的話,他倒是有一個缺點。那就是常成為我倆爭吵之源的「法律的人生觀」。這是我對他太過規規矩矩、無法通融的一面感到憤慨而反駁的惡言,他被我這麼一說,也用一副鄭重其事的表情說:

「說得好,那麼,你的人生觀又是什麼?」

「我啊!嗯,我是文學的人生觀啊!」

在日本,曾有法官因不買黑市物資而餓死的事例,儘管兄哥不致於那麼不知融通,但那陣子兄哥的生活也絕不輕鬆,仍是靠著家裡或兄嫂娘家接濟。兄嫂面對眼前的紅包猛吞口水的複雜心情,並沒有讓兄哥察覺。

包圍市政府強制搜索,無疑是一場博得眾人喝采的趣味寫實劇,但無論怎麼說,兄哥在此都要被記上一大缺失。我的記憶中也有幾處疑點。據說,拿著搜索令的書記官受到市長的欺騙,搜索令不知是被搶走或遺失,竟反被市長指控為違法搜查,最後只好吞下眼淚,無功折返。總之,還沒成功地檢舉市長,張主任檢察官已勞心致死,兄哥為承擔責任,也辭職了。

辭去檢察官的工作後,兄哥一點也沒有意志消沈。他想到台北謀發展,因而在陳文彬先生(同為海外歸國的一員,二二八慘案後逃脫至大陸,現任中華人民共和國文字改革委員會委員,台盟盟員)任職校長的建國中學,找到教公民和英語的教職,他原準備要當律師,但辭去現職後,如果沒經過一年半載,律師執照下不來,他就用這段日子來爭取時間。

但是,台北的台籍有力人士是不會將兄哥只視為一個中學教師而置之不理的,他不久即被林茂生和王添灯先生主導的《民報》招聘為法律顧問。我不知道他到底負責處理什麼樣的法律問題,只知道他不知幾時寫了一本《提審法概要》的小册子,無不令人對他的精力感到驚訝。我是一個法律的門外漢,對書中內容不甚瞭解,但其中有一主旨指出,要逮捕一個人,須於二十四小時之內完成法定手續,並決定釋放或繼續拘留。有關這項解釋,在剛制定完成的中華民國憲法中,也是混淆不清的。然而撰寫那種專書的作者,竟被不分青紅皂白地逮捕,別說是二十四小時,而是永遠地回不來了。命運,真是諷刺人啊!

兄哥和我都夢想著光明的前途,從小,我們就誓言要成為台灣的古樂格兄弟。兄哥說,憲法在台灣實施後,他要出來競選立法委員。我則繼續從事戲劇文化工作,有關法律方面的事,就看兄哥了。

那段時日,兄哥那些居住在台北的「台北高校」前後期同窗經常相偕到從前的老師、當時為美國領事館副領事的卡爾家去。卡爾家在北門,只要一去到他的住處,吃的喝的,當然是無限量供應,大家盡情狂放喧鬧。

二二八慘案就在那時發生了。

兄哥最後待在台南的家, 大約是距此一個月前的1月31日或2月1日。因為1月30日,我們還一起出席了高雄市楊金虎先生(後來的國大代表)的公子冠雄君的結婚喜宴。新郎是我們台北高校畢業的學弟,和新娘錦心小姐則是自小就相識。在高雄市,我和兄哥個別行動,午後,兄哥和王石定先生相談甚歡。王先生的上一代王沃先生和家父同為王姓宗親會的理事,因仰慕年輕的石定先生大名,決誓父子二代續以深交。王先生在當時是罕見的擁有自用車的人,他有幾十艘拖網漁船,是市參議員兼漁會會長。與王先生結束談話之後,兄哥覺得好像得到百萬雄兵一般地高興。這位王先生後來也遭逢了彭孟緝的魔手,先兄哥一步被殺害了,真是可憐。

我聽到台北發生暴動,雖然擔心兄哥的安危,但怎麼也沒有想到他竟會被逮捕喪命。

3月6日或7日,我幾乎同時接到了兄哥的長信和簡短的電報。電報的內容是:

「急速送來米穀存摺,配給所需。我擔憂台北的糧荒已經比我想像的更嚴重了。」

而長信署期是2月28日,大致這樣寫道:

「昨晚,在大稻埕的山水亭和陳逸松先生(後來擔任考試委員)及王井泉先生(山水亭老闆,戲劇界泰斗)飲酒時,發生了查緝員傷害那位賣香菸的老婦人的騷動事件。市民都跑出來看示威抗議,我看到整個城市鬧哄哄,必定會發展成大規模的政治門爭。我們的時代似乎提早地來到了。我們要振奮起來!不過,我完全沒有接觸到這場動亂,請安心。」

我的擔憂立刻煙消雲散,但反倒覺得心驚肉跳了。自那之後,他便斷絕了音訊。過了3月中旬,有一位親戚才來信告知,兄哥好像於14日左右遭到逮捕了,家中為之震驚,我聯絡對方,要他詳告兄嫂,但不知何故,一點回音也沒有。在無法忍受苦等之下,我焦慮地想到台北去一探究竟,但我自己也身處險境,無法出家門一步。

為什麼說我身處險境呢?因為在此之前,我在台南從事戲劇活動,曾在戲劇上諷刺和批判政府。有一回,教育處曾透過我任職的中學校長對我發出了嚴重的警告。

家中除了我之外,也出了二位「勇士」。二姊夫在台南工學院(前台南高工)任職教授,也擔任該校處理委員會的副主任,連日出席會議。而排行在我之下的弟弟和四、五位朋友,不知從何處獲得槍械,曾開往關廟和佳里的鄉下作戰。

後來憲兵隊來家搜查,他們用小型機關槍抵住父親,要他帶路,據說父親曾遲疑一陣,不知要將他們帶往哪個房間。結果,他們的目標是姊夫,還好我這位姊夫有點口吃,也許是盤查時哀叫告饒吧,第二天被無罪釋放了,而正當我們感謝神明保祐一家平安後不久,便傳來了兄哥的噩耗,才知是空歡喜一場。

半年後,兄嫂放棄了找尋。她一副落寞神傷的可憐模樣,帶著兩個兒子從台北回來了。我在月台上一見到兄嫂,雙眼潰堤般地淚流不止。一到家後,我放聲大哭。父親一半驚慌、一半生氣地責罵了我,說:

「我不是捨不得拿出錢來,而是花錢也沒用。」

兄嫂滿臉淚水,談起那天逮捕的情況:

大概是3月14日吧,接近正午時分,四、五名便衣隊悄然無聲地進入兄哥夫婦租賃的家,家人都被叫了出來,男生們逐個被語氣尖銳地詰問:

「你是王育霖?」

他們沒有拘捕令,也沒有畫像。兄哥一瞬間臉色發青,只好佯裝自己不是王育霖。但接下來他們一一進行搜身,就在西裝內袋發現了王育霖的名字,兄哥終於落入了他們的手中。

「你跟我們去一下!」

「不用帶行李嗎?」

「帶些隨身必須品!」

為此,兄嫂以顫抖的手幫兄哥塞滿了一皮箱的換洗衣物,兄哥提著沉甸甸的皮箱,被押進停在不遠處的吉普車內。兄嫂想要追上去,卻被殿後的便衣人員趕走了。

兄嫂一方面擔心兄哥此去可能久久難返,一方面又安慰自己,也許只是判個徒刑而已。

後來,兄嫂投注心力在整個台北市來回奔走。她最先去哭求的人是劉啟光。劉嘴裡雖說:「王太太請放心,我一定會盡全力的。」但每次只是重複相同的話,看不出絲毫真心幫忙的跡象。兄嫂無奈地咬緊嘴唇,只好又向住在附近的王白淵先生(文化界泰斗,兄哥曾為我引見)哀求看看。兄嫂曾向很多人哭嘆求助過,我也不記得是誰和誰了。

後來,確實是3月23日左右, 有一個人拿了一張紙條來給兄嫂。一看,上面寫著他人在西本願寺(憲兵隊的說法也一樣)。那個人曾和兄哥同囚一室,據說已獲釋放。兄嫂自此以後好幾天都到西本願寺的四周徘徊。她也曾透過某人向政府打聽王育霖的消息,獲得的回答是,「他不是被某處的流氓擄走了嗎?」兄嫂一聽,仰天痛哭。

兄哥被逮捕一事,也摻雜著偶然的因素。

他遭到逮捕的兩、三天前,曾問卡爾對今後的預測及處身之道。卡爾告訴他趕快逃走!卡爾本人駕著吉普車來往於台北街頭時,不知在哪裡遭到了狙擊,方向盤中彈,幾乎喪命。那時,就連卡爾也都準備逃跑了。我不知道兄哥聽過卡爾的忠告後,有沒有做逃亡的準備?或者他就像往常一樣,由於沒參與事端,處之泰然也說不定。

這一天,也是卡爾離開台北的日子,據說兄哥要出門去為他送行。他已離開家門了,但中途發現沒有帶皮夾,又慌慌張張地返回家中。那皮夾是因為兄嫂昨天出去買東西時,發現錢不夠,乃翻出兄哥西裝袋裡的皮夾,拿了一點錢,卻忘了再將皮夾放回兄哥的西裝裡。兄哥為此返回家裡,可是不到五分鐘,便衣隊就闖入家門了。

如果兄哥那天早一點離開家門,或許可以避開被捕的惡運,何況兄嫂反應機敏,她也會通知親友或打電話要兄哥藏身暫避風頭的。家母知道兄嫂悄悄拿了兄哥皮夾內的錢一事,很長一段時間,一直埋怨是兄嫂的不小心才導致兄哥之死。

我的心情也不好,但是我不會怨恨兄嫂。天底下有誰會狠心把心愛的丈夫趕赴死地呢?我想這是命運吧。因此,我至今仍拒絕在西裝內袋織名的服務。因為人死就是死了,名字或皮夾這些小東西,不會讓人起死回生的。

對我來說,「必然的偶然」與「偶然的必然」這兩句話不只是文字遊戲而已。伴隨著兄哥之死的實際感受,它是那麼嚴肅地沁進我的五臟六腑啊。