詹宏志、唐諾、羅智成、韓良露、楊照、傅月庵、劉森堯、南方朔、李家同

島田莊司推理小說獎得主 寵物先生、陳浩基、胡杰、文善;

台灣推理作家協會理事長 冷言;推理作家 李柏青、不藍燈;

偵探書屋 譚端;廣播主持人 蘭萱——錯過可惜推薦

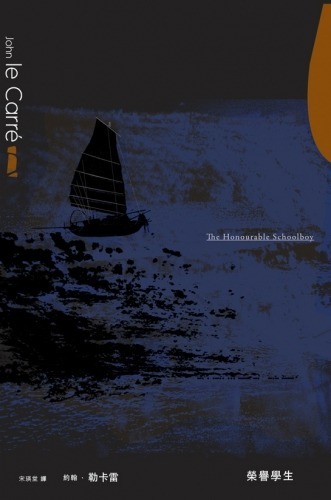

□陳浩基(推理作家、第二屆島田莊司推理小說獎得主)——細膩的描寫,生動的演繹,在揭露上世紀五、六〇年代英國社會階級、宗教和教育制度的矛盾與困惑的同時,向讀者敘述了一起黑暗、殘酷、諷刺的謀殺案。這不只是一部出色的、充滿轉折的推理小說,更是一部反映社會價值、叫讀者反思人性的優秀作品。

□胡杰(第三屆島田莊司推理小說獎得主)——約翰‧勒卡雷的強項不僅是在西方強權對峙的特定時代背景下融合自身的生活經驗,創造出一系列推理有之、驚悚有之的通俗諜戰作品。本書《上流謀殺》證明,一個從寄宿學校出發、同樣有情報員喬治史邁利身影的本格謀殺懸疑故事,一樣能被他寫得引人入勝、峰迴路轉而餘味盎然。

□文善(第三屆島田莊司推理小說獎得主)——第一次讀諜報大師勒卡雷的小說,因為自以為是本格迷,開始前還告訴自己要抱着開放態度,不過我是多慮了。它就是一客精美的英式下午茶,一樣不會覺得過時,小說中的調查和推理都十分精彩,最後解開全部真相的滿足,感覺就像吃到鬆餅裡,竟然有最傳統的德文郡凝脂奶油,想讓推理肚子飽足的人都不要錯過。

□寵物先生(推理作家、第一屆島田莊司推理小說獎得主)——高牆形成的上流社會,孕育其中的謀殺。閱讀諜報小說大師勒‧卡雷少見的古典推理,除了追查真凶的解謎樂趣,還能看見大師基於兒時經驗淬煉出的角色描寫!透過前情報員史邁利的雙眼,探索英國寄宿小學的裡與外,你會窺見一個個舉止高貴、行為有禮的校內人員,內心是滿滿的虛妄與偏執。

□李柏青(推理作家、台灣推理作家協會理事)——史邁利的故事就像英國原產的Burberry風衣,簡單、俐落、紮實、又不失英倫百年傳統。這部《上流謀殺》非屬諜報系列,而是相當正統的英式田園推理小說,隨著史邁利不慍不火的調查,切開冰雪覆蓋的上流寄宿學校內的真相,值得英式推理迷一讀!

□不藍燈(推理作家、第一屆島田莊司推理小說獎決選入圍)——《上流謀殺》是勒卡雷的第二個故事,也是史邁利第二次粉墨登場。背景設定在英國的寄宿學校,史邁利面對一樁謀殺案,抽絲剝繭找出兇手,十足推理小說的基本架構,沒扯出任何國際大陰謀,相對封閉單純的情節卻也讓可讀性增加了不少,非常適合剛接觸勒卡雷、剛認識史邁利的讀者。

優雅之處引來的血腥謀殺,高尚背後窩藏的純粹惡意……

《上流謀殺》是勒卡雷以喬治‧史邁利為主角寫作的第2本小說,也是一部難得、非關情報世界的推理辦案故事。

喬治‧史邁利的昔日同事登門拜訪,一直在經營《基督之音》報的布琳姆麗(小布)接到一封奇特的讀者來函,聲稱丈夫將趁著「長夜」謀殺自己——羅德夫人出身望族,是報紙的忠實訂戶,小布的女性直覺也認為不該隨意看待,便找上史邁利幫忙。

史邁利去電羅德先生任教的寄宿學校,準備向舊識的弟弟菲爾丁打聽消息,沒想到已經太遲了:羅德夫人於前晚遭人殘忍謀殺。

受小布之託、欲查明真相的史邁利來到前妻童年的小鎮,身家平凡的鎮民與出身良好的學校教職員彷彿互不干涉的兩個世界,每個人似乎都有表面上的與真實的兩種面目——連羅德夫人也不例外。

在這祕密疊著祕密、沉默壓著沉默,真相與謊言只有一線之隔的寧靜小鎮,史邁利如何在重重惡意之間,令一個人用謊言證明自己正是真兇?

(本書於2007年曾以書名《優質殺手》於木馬文化出版。)

約翰‧勒卡雷(John le Carré) 原名大衛‧康威爾(David Cornwell),1931年生於英國。18歲便被英國軍方情報單位招募,擔任對東柏林的間諜工作;退役後在牛津大學攻讀現代語言,之後於伊頓公學教授法文與德文。1959年進入英國外交部工作,先後於英國駐波昂及漢堡的大使館服務,同時開始寫作。1963年以第三本著作《冷戰諜魂》(The Spy who came in from the cold)一舉成名,知名小說家葛林如此盛讚︰「這是我讀過最好的間諜小說!」從此奠定文壇大師地位。 勒卡雷一生得獎無數,包括1965年美國推理作家協會的愛倫坡大獎,1964年的英國毛姆獎、James Tait Black紀念獎,1988年甚至獲頒CWA終身成就獎(另外分別在1963年與1977年獲頒金匕首獎),以及義大利Malaparte Prize等等。2005年C.W.A更將象徵最高榮譽的「金匕首獎中之獎」頒給約翰‧勒卡雷。至今已出版19部作品,不僅受到全球各大媒體矚目與讀者歡迎,更因為充滿戲劇元素與張力,已有11部被改編為電影與電視劇。 勒卡雷以自身真實的經驗,加上獨一無二的寫作天賦,細膩又深刻地描寫漫長間諜生涯中,令人印象深刻的故事。兩難的道德處境、曖昧的善惡定義,內容富含哲理,情節引人入勝,閱卷愈罷不能,不愧為享譽全球的大師級作家!

宋瑛堂 台大外文系學士,台大新聞所碩士,曾任China Post記者、副採訪主任、Student Post主編等職。譯作包括《蘭花賊》、《本壘的方向》、《非關男孩》、《發現eBay》等書。

1 黑蠟燭 坎恩寄宿學校之所以受人推崇,咸認為應歸功於愛德華六世,而後世又將他對教育的熱中歸功於護國攝政索莫塞特公爵。不過,比起居心叵測的攝政,坎恩更偏好可敬的國王,並認為名校就像都鐸王朝的歷代諸王一樣,皆為上帝所欽定的。 而坎恩的盛名確實近乎奇蹟:由幾位名不見經傳的僧侶所創辦、羸弱多病的少年國王御賜資產,再由維多利亞時代的一個惡棍重振威名——坎恩從此拉直衣領,洗淨他粗野的手與臉,光鮮亮麗地將自己呈現給二十世紀。轉眼間,多塞特郡的鄉巴佬成了倫敦的萬人迷——惠廷頓駕到!坎恩有拉丁文撰寫的羊皮文件,蠟印封緘,修道院後方有慶祝收穫節的場地;坎恩有地產、修道院、蛀蟲、鞭笞架,還名見《末世審判書》——教導富家子弟,誰比它更有資格? 於是他們來了;每學期開學時,火車整個下午不斷載來一批又一批神情哀傷、身穿黑外套的男孩,把他們放在月臺上。他們乘坐為數可觀、閃耀悼喪般精純光芒的車到來。他們前來埋葬可憐的愛德華國王,或推著手推車經過圓石街道,或提著宛若小棺材的糕點盒。有些人穿著長袍,走起路來姿態有若烏鴉,又像前來送葬的黑天使。有的人以喪葬人員般的靜默踽踽跟隨,行進時皮靴敲響的咯答聲清晰可聞。坎恩學校的師生永遠在哀悼:年紀小的男孩們是為了非留下來不可,年紀大的男孩是為了非離開不可,而教師們則是為了薪水之微薄與所受之敬重並不成比例;如今,在四旬齋學期(也就是一般人所謂的復活節學期)即將告一段落之際,坎恩的灰色塔樓上似乎比以往更顯得愁雲慘霧。 ☆ 天氣陰冷。學校球賽結束後,男孩們緩緩離開冷清的操場,寒意有如打火石般乾燥凜冽地劃過他們的臉龐。它劃過他們的黑色外套,將他們僵立的衣領凍結成繞住他們頸子的冰環。冷極了,他們拖著沉重的腳步從操場走到一條有著長圍牆的路,它將通往市區與最大的一間糖果店。步行隊伍逐漸變成一群一群的小團體,最後則是兩兩成群。有兩個看來比其他人更冷的學生穿過馬路,走上一條狹窄的步道,前往另一家路程較遠、但沒那麼多人的糖果店。 「再叫我看一次像那樣糟糕透頂的橄欖球賽,我想我大概會死吧。實在吵得不像話,」其中一個說。他很高,一頭金髮,姓凱歷。 「大家大喊大叫,還不是因為有導師坐在看臺上監視著,」另一人附和;「那就是為什麼每班得站在一起。這樣那些班導師就能誇口自己的學生喊得有多起勁。」 「那羅德呢,」凱歷問:「他幹麼跟我們站在一起還逼我們吶喊?他又不是班導,只是個助理教師罷了。」 「他老是跟在班導旁邊拍馬屁。下課的時候你也看見他在院子裡,吱吱喳喳繞著那些地位比他高的人打轉。每個資淺教師都這副德性。」凱歷的同伴是個憤世嫉俗的紅髮男孩,姓朴金斯,也是費爾丁老師那班的班長。 「我和羅德喝過茶了,」凱歷說。 「羅德糟透了。他穿咖啡色的靴子。茶喝得如何?」 「無聊。看喝茶怎麼洩他們的底就有趣。羅德夫人還挺得體的,不過——家裡的樣子有點兒庸俗:小桌墊、瓷鴛鴦那些。茶點不錯:婦女會的玩意兒,但不錯。」 「羅德下學期要帶軍校生。到時他就動彈不得了。他太積極了,什麼都搶著做。你分辨得出他不是紳士。你知道他上哪間學校嗎?」 「不知道。」 「布蘭索姆文法學校。上學期我媽從新加坡回國的時候,菲爾丁告訴她的。」 「老天。布蘭索姆在哪兒?」 「在海邊。靠近波茅斯。除了菲爾丁,我還沒跟其他人喝過茶。」朴金斯停頓了一下才補上一句,「吃烤栗子和烤麵餅。你知道,他不准客人道謝。他說濫情是中下階級的東西。菲爾丁就是這樣。他一點也不像導師。我認為學生令他感到無趣。每個學期,全班都要跟他喝一次茶,他讓我們輪流,每次四個學生一組,而那大概是他唯一會跟這麼多人說話的時候。」 他們繼續默默走了片刻,直到朴金斯開口: 「菲爾丁今晚又要請客。」 「最近他喜歡擺排場,」凱歷以不表贊同的語氣回應。「你們班的宿舍伙食大概沒有比這陣子更糟了吧?」 「這是他退休前的最後一個學期。他準備在學期結束前,分批招待完所有導師和他們的夫人。每晚都點黑蠟燭。以示哀悼。嚇死人的大排場。」 「是啊。我想他別有用心。」 「我爸說他是個同性戀。」 他們穿過馬路,消失在糖果店裡,兩人依舊繼續討論泰倫斯‧菲爾丁先生的大事,最後朴金斯滿心不情願地告別。因為理化成績落後,他不得不就這門科目接受額外的指導。 ☆ 下午朴金斯提到的晚宴,此刻正接近尾聲。坎恩學校的資深舍監泰倫斯‧菲爾丁先生為自己再添了一點波特酒,然後疲憊地把醒酒瓶推到左邊。這是他的波特,也是他最好的酒。這些好酒還夠應付剩下的學期——之後,就無所謂了。他看完球賽後就有點疲倦,現在又覺得微醺,也對萱茵‧黑赫特與她丈夫感到有些乏味。萱茵真是難看極了。魁梧龐大,像光環褪盡的女戰神瓦爾基里(Valkyrie)。看那一大團黑髮。早知道就邀請別人。比方說司諾夫婦,可是他太精明了。或是斐力斯‧達西,可惜達西有事不能來。算了吧,再不久他就會惹惱查爾斯‧黑赫特,而黑赫特一氣之下就會提早告退。 黑赫特鬼鬼祟祟地,想抽他的菸斗,但菲爾丁絕對不會容許這種情況。黑赫特要是想抽菸,儘可抽雪茄。而他的菸斗將留在晚禮服口袋中,待在它原本該待的地方——它可能原本也不是待在那兒——維持他運動員毫無贅飾的身形。 「來根雪茄嗎,黑赫特?」 「不用,菲爾丁,謝了。是這樣的,不知道你介不介意我……」 「我可以推薦雪茄。小哈從哈瓦納寄來的。他父親是那兒的大使,你知道。」 「對,親愛的,」萱茵以容忍的口吻說:「查爾斯在擔任軍校生的司令官時,維安‧哈夫雷克就隸屬於查爾斯的部隊。」 「小哈這小子很不錯,」黑赫特評論道,接著他把雙唇緊緊抿在一塊兒,以示他這個人不妄下斷語。 「世事無常啊,多麼有趣。」萱茵‧黑赫特帶著僵硬的微笑,很快地這麼說,彷彿並不是真的這麼有趣。「現在,我們活在一個灰色的世界裡。 「我記得大戰前,查爾斯騎白馬檢閱軍校生。現在我們已經不這麼做了,對吧?我對愛爾戴先生擔任司令官沒有意見,一點意見也沒有。泰倫斯,他之前屬於哪個軍團,你還記得嗎?我相信他一定勝任愉快,不管他們現在在軍隊裡都做些什麼——他和那些男孩子相處得很融洽,不是嗎?他老婆又那麼善良……我只是想不透,他們怎麼老是留不住佣人。聽說羅德先生下學期會幫忙帶軍校生。」 「可憐的羅德,」菲爾丁慢吞吞地說:「像條小狗似的滿場跑,想幫自己討塊餅乾吃。他可用力了,妳有看到他在學校球賽上高聲加油的樣子嗎?來這裡之前,他從沒看過橄欖球賽,你們知道吧。文法學校才不打橄欖球——他們只會踢美式足球。你記得他剛來的時候吧,查爾斯?很有意思。一開始,他非常低調,細細觀察我們的球賽、用語、舉止。然後有一天,彷彿他突然得到發言的能力,開口用我們的語言說話。真是太神奇了,就像整形手術。那當然是斐力斯‧達西的傑作——我以前從沒見過這種事。」 「可愛的羅德夫人,」萱茵‧黑赫特用那種虛幻飄渺、她保留給她那最惡毒的指控時所使用的語氣:「好溫柔……品味也好單純,各位覺得呢?我是說,有誰想得到,把瓷鴛鴦貼在牆壁上?大的擺在前頭、小的跟在後面。好可愛,你們不覺得嗎?就像茶點餐廳裡會見到的裝潢一樣。不知道她在哪裡買的。我非問問她不可。聽說她父親住在波茅斯附近。對他來說一定很寂寞吧,你們不這麼認為嗎?住在那麼鄉下的地方,也沒人可以聊天。」 菲爾丁往後坐,檢視起自己的餐桌。刀叉很不錯,據說是坎恩最好的一套,而他也傾向這麼同意。這學期,他除了黑蠟燭什麼也沒有。這是你離開後,別人會記得的那種事:「親愛的泰倫斯——不可思議地好客。他在最後一學期裡,宴請了全校每一位同仁,當然也包括他們的夫人。那些黑蠟燭更是感人。交出自己的班級傷了他的心。」然而他非惹惱查爾斯‧黑赫特不可。萱茵會很高興。萱茵會在一旁慫恿,因為她討厭查爾斯,因為在她龐大醜陋的身體底下,她其實狡猾如蛇。 菲爾丁看著黑赫特,然後是黑赫特夫人,而萱茵對他報以微笑,是妓女那種慵懶齷齪的笑容。一時間,菲爾丁想到黑赫特對著那副臃腫女體行周公之禮:這景象令他聯想到羅特列克……對,就是那樣沒錯!傲慢的、頭戴大禮帽的查爾斯‧黑赫特在豪華的床罩上,動作僵硬;而她巨大、攤著一身肉,而且無聊至極。這副景象令他心情一振,把笨蛋黑赫特從斯巴達式整潔的坎恩,移轉到十九世紀的巴黎妓院……菲爾丁覺得好變態。 菲爾丁開始說話,語氣相當自命不凡,擺出一種友善而客觀的姿態,因為他知道這樣會激怒黑赫特。 「回想我在坎恩度過的這三十年,我覺得自己的成就還不如一個清道夫。」客人全看著他了——「我曾認為清道夫的身分地位不及我。現在呢,我很懷疑。哪裡髒了,他就去清理,世界則因此更美好。但我呢?——我又做了什麼?鞏固了一個既無才華、文化,也缺乏聰明才智的統治階級;讓一個死去歲月的榮光再苟延殘喘一代罷了。」 查爾斯‧黑赫特從來沒學會「別理菲爾丁」這門藝術,在餐桌盡頭脹紅了一張臉、躁動難安。 「我們難道沒教他們嗎,菲爾丁?怎麼不提我們的成就,我們的獎學金?」 「我這輩子沒教過一個學生,查爾斯。通常是學生不夠聰明;偶爾是我不夠聰明。你也知道,大多數的男生一進入青春期,認知力就跟著死亡了。少數學生保有了它,而我們這些在坎恩的人唯一給他的幫助就是扼殺它。要是它撐過我們的摧殘,這個學生便能獲得獎學金……萱茵,容我多話;這是我最後一學期了。」 「不管是不是最後一學期,你這根本是胡說八道,菲爾丁,」黑赫特氣呼呼地說。 「這就是坎恩的傳統。你所謂的成就,其實是失敗,是少數沒在坎恩學到教訓的學生。他們對平庸之流視若無睹。我們幫不了他們。不過對其他人,對摸不清狀況的神職人員和盲目的小兵,坎恩的真相全寫在牆上,而他們痛恨我們。」 黑赫特笑得相當沉重。 「既然那麼痛恨我們,為什麼還有這麼多學生回來?他們為什麼會記得我們,還回來看我們?」 「因為我們,親愛的查爾斯,就是寫在牆上的東西!坎恩他們沒齒難忘的一課。他們回來讀我們,你難道看不出來嗎?就是從我們身上,他們學到人生的奧祕:我們長了年紀但沒長智慧。他們了解到,我們成長了,卻什麼事也沒發生,往大馬士革的路上沒有眩目的光線,沒有倏然成熟之感。」菲爾丁把頭往後一靠,凝視天花板上拙劣的維多利亞式裝飾線條,以及玫瑰吊燈周圍污穢的光環。 「我們只是又老了一點。我們說同樣的笑話,想法和想要的東西也和以前沒兩樣。年復一年啊,黑赫特,我們都是同樣的一班人,沒有比較聰明,沒有變得更好;我們人生過去五十年間,連一個原創的見解都沒有。他們看穿了這整套把戲,坎恩還有我們:我們的學院派服裝、我們在課堂上講的笑話、我們微不足道的指導。所以他們才在自己迷惘、貧乏的生命中,年復一年地回來、出神地盯著你和我啊,黑赫特,就像墳前的兒童,思索著生與死的奧祕。噢,沒錯,他們從我們身上學到的就是這個。」 黑赫特看著菲爾丁,半晌沒吭聲。 「給我醒酒瓶好嗎,黑赫特?」菲爾丁說,用一種略帶求和的口氣,但黑赫特仍緊盯著他不放。 「如果你是在開玩笑……」他開口,而他的妻子滿意地發現,黑赫特確實怒氣沖沖。 「查爾斯,但願我知道,」菲爾丁看似積極地回應。「我真希望我知道。我以前常認為,將喜劇和悲劇混為一談很高明;現在我倒希望能分個清楚。」他很欣賞自己的說法。 他們在起居室喝咖啡,菲爾丁開始道人長短,但黑赫特沒有隨他起舞。菲爾丁反倒希望剛才准許黑赫特抽菸斗了。隨後他回想起黑赫特夫婦於巴黎的那幕場景,心情又平復下來。今晚他表現得很不錯。有些時候他都被自己的話說服了。 萱茵去拿大衣時,兩個男人都站在門廳裡,但都沒開口。萱茵披了一件貂皮大衣回來,陳舊泛黃,從寬大白皙的肩膀上垂下。她往右邊偏著頭、微笑,對菲爾丁伸出一隻手,手指朝下。 「泰倫斯,親愛的,」她說,這時菲爾丁親吻她肥胖的指關節;「多謝你熱情款待。而且是在最後一學期。你走之前,一定要過來我們家吃頓飯。真令人難過。留下來的人好少。」她再次微笑,像是太多情緒湧上心頭那樣半閉上雙眼,然後跟著丈夫走上街頭。天氣仍然嚴寒,空中飄著雪。 菲爾丁在兩人身後關上門、細心地鎖好——動作或許太快了那麼一些些,有違禮數——並走回餐廳。黑赫特的酒杯仍半滿。菲爾丁舉起它,小心翼翼將酒倒回醒酒瓶。他希望黑赫特不會太沮喪;他最討厭別人不喜歡他了。他吹熄黑蠟燭,以拇指與食指將燭芯捻熄。關了燈,他從餐具櫥裡取出六便士的筆記簿,打開來。裡頭是本學期尚待宴請的賓客名單。他以鋼筆在黑赫特的名字上工整地打了個勾。解決了這對夫婦。星期三,他請的是羅德夫婦。先生的人品與學識還不錯,可惜妻子嘛,慘不忍睹……這樣的夫妻檔並不常見。照理說來,做妻子的通常遠比丈夫令人同情。 他打開餐具櫥,取出一瓶白蘭地與一只平底大玻璃杯,用同一隻手握住它們,拖著疲憊的步伐走回起居室,另一手則扶著牆壁。天啊!忽然間他覺得自己老了,橫越胸口的那條痛楚的細線,雙腿與雙腳的那份沉重感。與人相處實在吃力——無時無刻不在演戲。他討厭一個人,但人們令他感到無趣。獨自一人就像累了,卻又睡不著。某個德國詩人說過;他也引用過,大意是:「你儘管去睡,我可非跳舞不可。」 「這就是在說我,」菲爾丁心想。「也是在說坎恩;一隻跟著音樂起舞的老色狼。」音樂更快了,他們的身體卻更老了,但他們依舊舞個不休——兩翼還有年輕人在等著呢。在新世界中跳著老舞步,曾經是件好笑的事。他再為自己倒了一點白蘭地。某方面他很樂意離開,即便他仍得去其他學校教書。 然而坎恩有坎恩的美……春天的修道院廣場……男學生等待參加禮拜儀式時如火鶴般的身影……學童來來去去,猶如一年四季嬗遞,而老人在其中凋零。他真希望自己會畫畫;他會用秋季的枯褐色彩揮灑出坎恩的輝煌景致……多可惜啊,菲爾丁想,對美感高度敏銳的心智,卻沒有創作的天賦。 他看看手錶:十一點四十五分。差不多該出門了……去跳舞,而不是上床睡覺。