官網獨家加贈日式木紋餐盒

§ 第八屆角川財團學藝獎得獎作 §

小熊英二最重量級的歷史社會學巨作

歷經15年等待,中文版終於面世

小熊英二印簽扉頁 X 台灣版序 X三篇專家導讀別冊

1968,日本學生運動風起雲湧的年代

一整代年輕人為何走上革命之路?留下什麼遺產?

村上春樹、坂本龍一、上野千鶴子曾經歷的全共鬥時代,

究竟是怎麼一回事?

要讀懂日本團塊世代,不可不讀本書!

小熊英二全面剖析1968運動的巨作

帶你看懂改變日本現代史的關鍵年代

1960年代末至1970年代初的日本,「新左翼」、「全共鬥」、「武鬥棒」、「粉碎安保」、「大學解體」、「自我否定」曾經構成一個世代的關鍵字,年輕的大學生和高中生紛紛戴上頭盔,拿起木棍,封鎖自己所在的校園,並走上街頭和警察搏鬥。事後,他們之中的參與者以浪漫的口吻回顧自己的青春,而持相反的立場的論者則將此視為極左派的暴力行動。

然而,究竟「全共鬥時代」的反叛是怎麼一回事?如何解釋在日本經濟高速騰飛、邁向富裕的年代,竟然發生青年集體反叛,意圖推翻體制的行為?

在本書中,歷史社會學家小熊英二試圖擺脫對「全共鬥時代」的既定印象和迷思,從社會科學的方法考察為何會出現青年反叛的現象,並思考今日的我們能從中汲取的教訓。他從日本戰後的時代背景談起,深度描繪了全共鬥世代所處的政治、經濟、社會、文化和教育環境,並解析年輕人面對從「近代」邁向「現代」的時代劇變所造成的心理衝擊和欲求不滿,從而走上反叛之路。

本書也是一部鉅細靡遺、深入淺出的歷史作品,主題涵蓋新左翼黨派的演化發展、日本各大學和高中鬥爭的來龍去脈、1970年的典範轉移,乃至著名的事件如東大安田講堂攻防戰、聯合赤軍事件,作者都援引了豐富多元的史料,寫下精彩翔實的紀錄。

無論是希望認識那個時代的入門者,或是本就熟悉相關主題的專家,本書都是不可錯過的經典。

小熊英二

1962年生於東京,東京大學大學院總合文化研究科國際社會科學博士,現為慶應義塾大學總合政策學部教授,是日本著名的歷史社會學家。1996年以《單一民族神話的起源:日本人自畫像的系譜》獲得三得利學藝獎;2003年以《「民主」與「愛國」:戰後日本的民族主義與公共性》獲得每日出版文化獎、大佛次郎論壇獎;2010年以《1968》獲得角川財團學藝獎;2013年以《如何改變社會》獲得中央公論社新書大獎;2015年以《活著回來的男人:一個普通日本兵的二戰及戰後生命史》獲得新潮社小林秀雄獎。另著有《「日本人」的界限:沖繩・愛努・台灣・朝鮮,從殖民地支配到復歸運動》等書。他執導的311福島核災議題紀錄片《首相官邸前的人們》於2015年公開上映,並於2016年得到日本映畫復興獎勵獎。

黃耀進(第一、二冊)

翻譯工作者。單譯有《牡丹社事件 靈魂的去向》、《台灣人的歌舞伎町》、《歧視:統合與排他的日本近現代史》、《軌道:福知山線出軌事故,改變JR西日本的奮鬥》、《活著回來的男人:一個普通日本兵的二戰及戰後生命史》等;共譯有陳舜臣《半路上》、《他們的日本語:日本人如何看待我們臺灣人的日語》、《東京審判》等書。

羅皓名(第三冊第十二章─第十四章、第四冊第十七章─後記)

日本明治大學教養設計研究科博士,現職中研院史語所博士後研究員。研究專長領域為日本戰後思想、社會與文化史。代表著作為博論《谷川雁的反定型聲響:「工作者」的動態性》,以及〈民眾的內在節奏與工作者的動機:從〈日本之歌〉聽取谷川雁的聲響〉、〈邁向反知識原詩:詩人工作者谷川雁的聲響認識論〉等中日文期刊論文。同時亦為Goodbye! Nao! 再見奈央即興噪音樂隊吉他手,並參與包含帳篷劇在內等跨域藝文行動。

馮啓斌(第三冊第十五章、第四冊第十六章)

高雄人,現居東京。政治大學新聞系、交通大學社會與文化研究所碩士畢業,東京大學總合文化研究科博士課程肄業。曾獲林榮三文學獎小說獎佳作。曾出版數篇哲學、社會學領域譯作。共譯《原爆詩集》。

【第Ⅰ冊】經濟高度成長與「現代的不幸」

序章

第Ⅰ部

第一章 時代性及世代性的背景(上)──政治、教育背景與「文化革命」的神話

第二章 時代性及世代性的背景(下)──對經濟高度成長的困惑與「現代的不幸」

第三章 新左翼的黨派(上)──自源流至六○年安保鬥爭後的分裂

第四章 新左翼的黨派(下)──運動者的心理及各派的「特徵」

第Ⅱ部

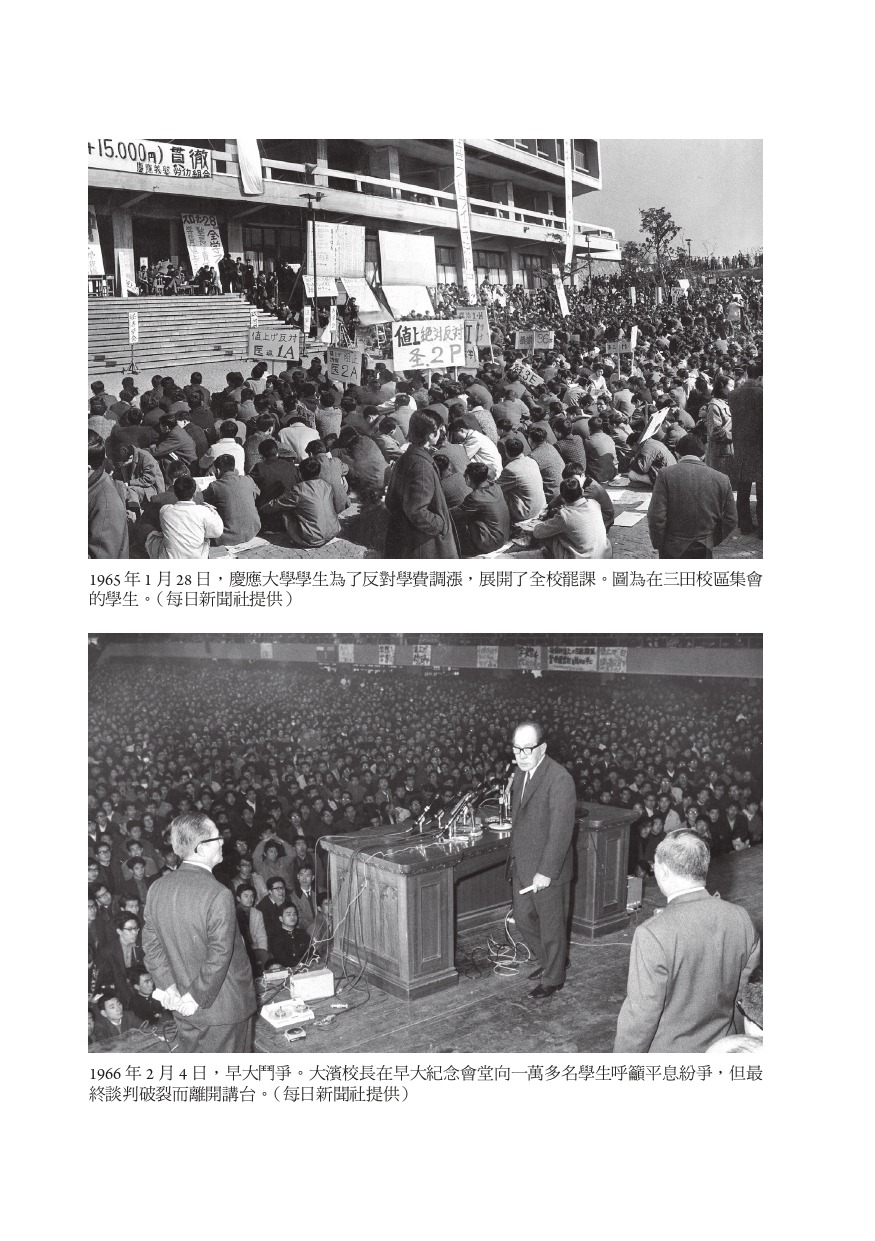

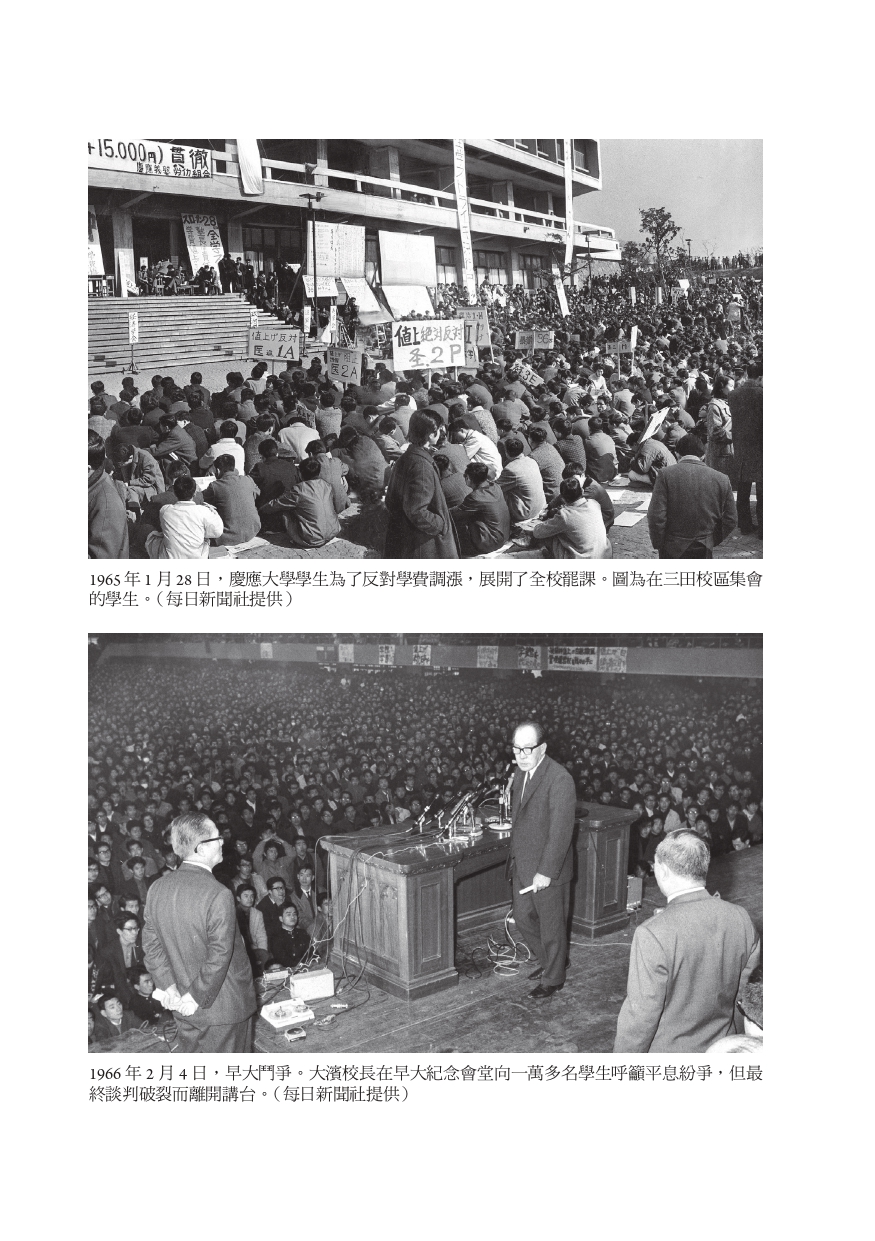

第五章 慶大鬥爭

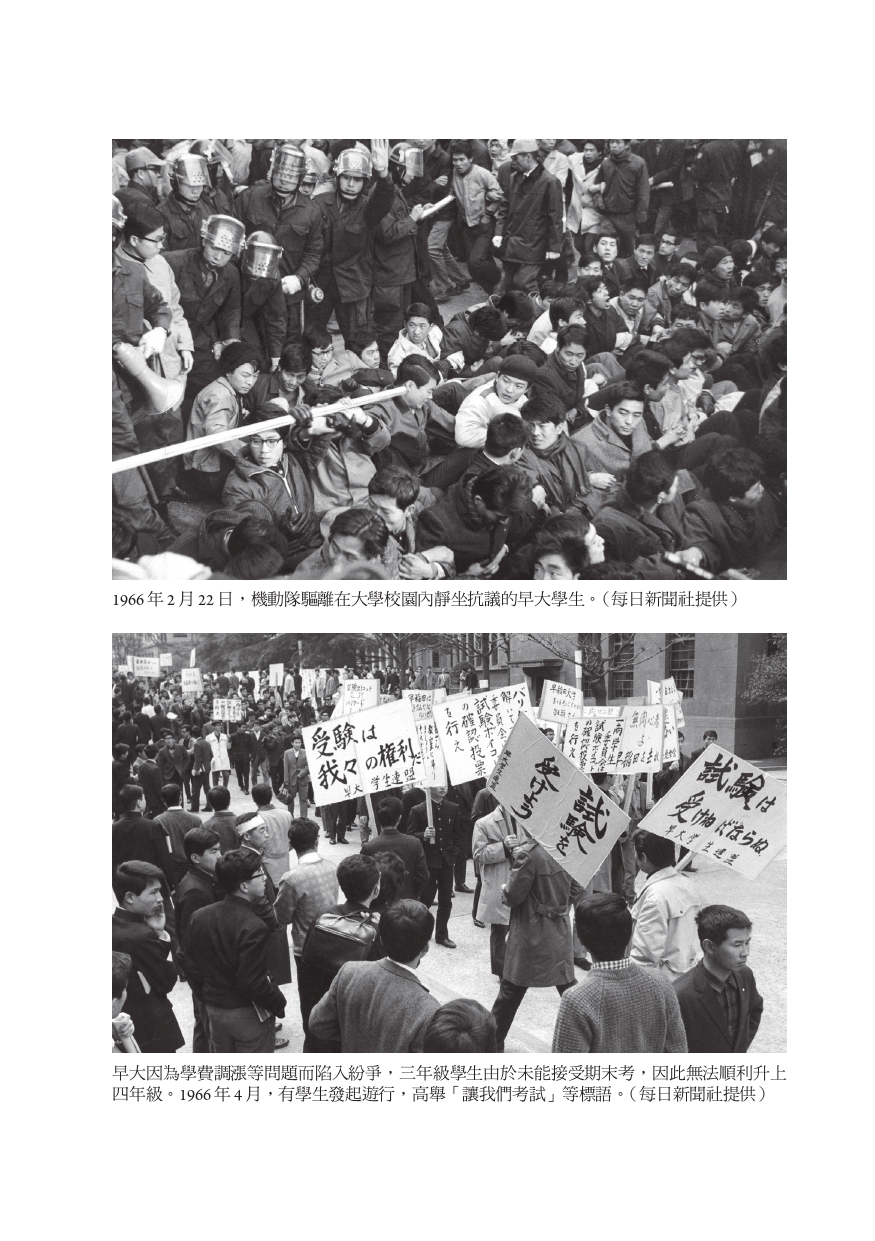

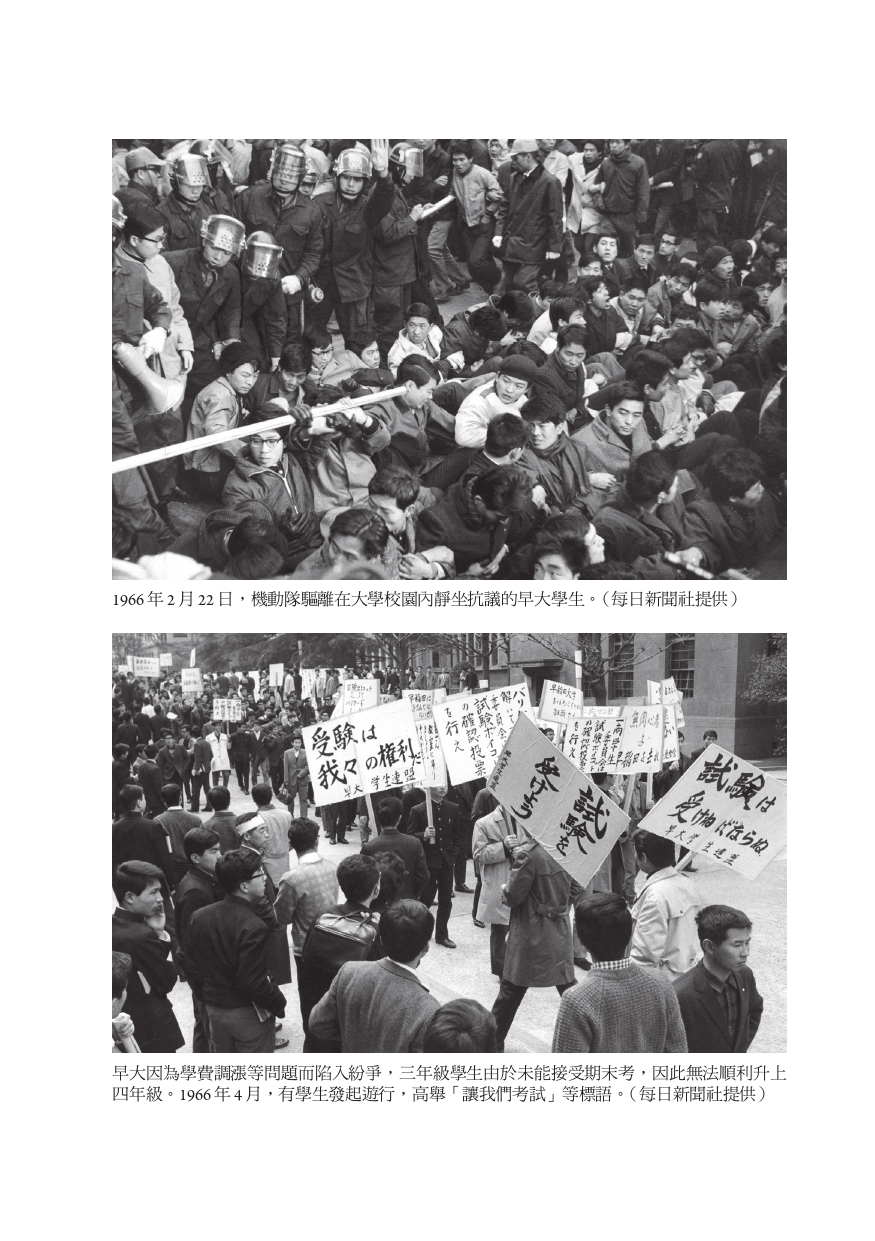

第六章 早大鬥爭

第七章 橫濱國大鬥爭、中大鬥爭

註釋

【第Ⅱ冊】大學民主化與自我否定的鬥爭

第Ⅲ部

第八章 「激盪的七個月」──羽田、佐世保、三里塚、王子

第九章 日大鬥爭

第十章 東大鬥爭(上)

第十一章 東大鬥爭(下)

註釋

【第Ⅲ冊】一九七○年的典範轉移

第十二章 高中鬥爭

第十三章 從一九六八年到六九年──新宿事件、各地全共鬥、街頭鬥爭的連敗

第Ⅳ部

第十四章 一九七○年的典範轉移

第十五章 越平聯

註釋

【第Ⅳ冊】從聯合赤軍到肯定消費社會

第十六章 聯合赤軍

第十七章 女性解放運動與「私我」

結論

後記

相關年表

註釋

【導讀別冊】

台灣中文版序/小熊英二

導讀《1968》/安井伸介

《1968》:如何述說一無所有的語言?/張政傑

進入「1968」的絕佳路徑/羅皓名

第十章 東大鬥爭(上)

本章與下一章將探討一九六八年至一九六九年初的東京大學鬥爭。

東大鬥爭,因一九六九年一月的安田講堂攻防戰在電視上獲得高收視率,故常常被當成全共鬥運動的代表性例子。但東大鬥爭因自身的原因而發展,與之前的大學鬥爭的性質相當不同。但此鬥爭產生出來的鬥爭型態、思想、論述等,之後也成為全國全共鬥運動的典型。

本章與下一章中,我將著重在釐清東大鬥爭的特徵。東大鬥爭之所以分為兩章敘述,是因為這場鬥爭乃決定全共鬥運動風格的「那個時代」的轉捩點,加上該風格衍生自東大的特殊狀況,條件不同的其他大學不一定能效法,為闡明這點,有需要分兩章來說明。此外,這兩章也將說明為何全共鬥運動會以該種型態「敗北」。

東大鬥爭的特徵

首先,此處將略談東大鬥爭的四點特徵,作為之後論述的基本觀點。

第一點特徵是,東大鬥爭是由研究生和助教扮演領導角色的鬥爭。從東大鬥爭初期便前去採訪的《每日新聞》記者內藤國夫寫道,「東大鬥爭的主角、推手,是有志成為學界中人的研究生與助教。」東大全共鬥議長山本義隆本身就是物理學科博士班課程的三年級生,一九六八年一月發表的雜誌論文記道,「至今為止,以及現在全國五十多所大學正在進行的校園鬥爭中,都沒有像東大這般由研究生與研究者擔負如此重要角色的。」

這種現象含有東大獨特的原因。東京大學把通識課程的在籍一、二年級生安排在駒場校區,在籍的大三生以上與研究生、助教的大部分都安排在本鄉校區。這種校區分別,與慶應大學劃分日吉校區(一、二年級生)及三田校區(三年級以上)十分類似。

如第五章所述,一九六五年的慶大鬥爭中,燃燒正義感的一、二年級生比面臨就業壓力的四年級生對運動更加積極,被稱為「日吉公社」的街壘封鎖,也盛行於日吉校區。然而東大鬥爭中則以安田講堂為根據地,安田講堂位於本鄉校區,乃本運動的中心地,此現象則與慶大相反。

又如第四章所述,具有大量學生運動者的是法學部、經濟學部或文學部等,理科系統人數較少,這可說是一般常識。但在東大鬥爭中,如山本義隆、最首悟等,都是以身為東大理工、醫學研究生或助教而擔任鬥爭推手聞名。

會發生這種特殊現象的背景因素之一,是東大研究生與助教的在學人數較一般大學更多。特別是在經濟高度成長下,為了對應技術者人數不足問題,整個六○年代東大理工科系學生增加了約兩倍,研究生數量亦有增加。此外,研究生佔比亦極高,一九六八年大學部學生一萬三千餘人,研究生則有約四千人。

不過,東大的研究生,特別是理科類學生心中懷有許多不滿。理科類的研究基本上以各教授研究室為單位來進行,當時社會流傳著「日本社會中最封建的,就屬相撲道場與東大的研究室」,當時的研究室存在「講座制」這種階級制度。教授為「講座」之長,之下有助教授、講師、助教,而研究生或專門課程的大學部學生再隸屬於講座。其關係被俗稱為「主公→幫傭→女傭→狗畜生」,「主公是教授,幫傭是助教授及講師,女傭是助教,狗畜生就是其他的職員。」

在這種制度下,助教授、助教、研究生等,皆只能在教授的研究主題下被指派工作。助教或研究生如果想追求自己的研究主題,便會遭教授白眼,進而無法升遷,也不利於就業。

此外,研究生和助教對教授指派他們做的研究,也屢屢抱持著疑慮。

例如,東大的都市工學科研究團隊負責成田新都市計畫的基本設計,與此配套的成田機場發生了抗爭。也是東大都市工學科的研究團隊與教授,制定了因公害問題而受到關注的三重縣四日市都市計畫,並核准對靜岡縣田子之浦的工廠排水處理方法。但研究生們很清楚,教授其實不參與現場調查,僅派遣研究生前往,並依照政府意思彙整報告書。

研究生與助教心知肚明自己接受教授命令所做的研究,有可能壓迫到民眾權益,因而對自己可能成為加害者一事抱持質疑。但如果將疑慮公開,惹得教授不悅,將會影響到自己的將來,在此情況下,他們只能保持沉默。

東大鬥爭的發端,是醫學部畢業生的身分保障問題。此問題並不像學費調漲般引起普通學生的關注。至於如何發展成全校的鬥爭,過程將於後述,不過各學部的研究生和助教,都相當關心醫學部鬥爭。這是因為研究生與助教平日就心懷不滿,對醫學部學生的處境有所共鳴之故。之後包含山本義隆在內,研究生與助教,特別是理科類的學生,開始推動東大鬥爭。

由研究生、助教,而且特別是理科類學生推動大學鬥爭的現象,無論在此前或日後,幾乎不復得見。考量到當時國家重點投入預算擴充理科部門,培養大量研究生的大學除了東大別無分號,會發生這種狀況也在情理之中。所謂的東大鬥爭,是在特殊的大學中發生的特殊鬥爭。

而由研究生與助教擔任推手,也為東大鬥爭帶來與之前大學鬥爭不同的色彩。其中之一,就是有敵視教授的傾向。

此前發生的慶大、早大、中大、日大等鬥爭中,學生抱持著大學應為「探求真理的學府」之「保守的」大學觀,這種觀念遭到背叛才觸發了鬥爭。此外,學生認為敵人是理事會、大學校長、文部省等,最初都將教授視為「原本的大學」的同盟者。無論哪一所大學,雖然對教授的無能感到失望,但最初都未加以敵視。一九六六年的早大鬥爭中,全校共鬥會議致力防止文獻資料散逸,也是因為這種「保守的」大學觀與對教授抱有期待之故。

但東大鬥爭卻有所不同。他們位於教授權力的末端,而「大學自治」就是「教授會的獨裁」,「學術自由」則是粉飾教授權力的意識形態,他們批評「探究真理的學府」這種大學形象根本就是幻想。

因此,與其他大學鬥爭的主力是大學部學生不同,東大全共鬥的推手是研究生與助教,他們平日就不滿打著「學術自由」恣意濫權的教授,如果排除此一背景因素便無法談論東大鬥爭。因而在東大鬥爭中,發生了一九六六年早大鬥爭所無法比擬的,大量破壞、散逸文獻資料的狀況。

而東大鬥爭對教授的敵視,也與他們提出「解體東京帝國大學」這個超越校園民主化的口號有所關聯。不讓大學鬥爭停留在校內的「個別改良鬥爭」上,應提升至對國家權力的戰鬥,這種想法除了受到滲透東大全共鬥的新左翼黨派引導外,一部分研究生與助教對大學存在本身就抱持敵意,也相對助長了這種想法。

鬥爭末期的一九六九年一月十六日,參加東大全共鬥的學生解放戰線(前社學同ML派。ML派於一九六八年十月組成之ML同盟的學生組織)提出「與國家權力對決!」的號召中即有如下敘述:

「東大鬥爭之所以能超越個別改良鬥爭框架,成為具有高度內涵的戰鬥,促其發展的重要因素,在於研究生、助教、職員廣泛奮起,而且對他們高度讚許和表達敬意之故。他們遠比大學部學生……更認為不該有大學共同體幻想,正因為他們站在這樣的立場,所以這些人能從事最進步的戰鬥,能自行形成戰鬥的列隊。」

因為研究生與助教成為推手,使東大鬥爭更加激進化的特點,經常受到強調。

東大鬥爭的第二個特徵是,民青掌控了大部分的自治會。東大鬥爭爆發時,除革馬派掌控的文學部,以及民青與社學同共存的醫學部之外,共有八個學部的自治會都被民青所掌控。

如第四章所述,民青標榜穩健路線。此前介紹的大學鬥爭中,早大、明大、中大等肩負引爆鬥爭任務的是社青同解放派或社學同掌控的自治會。但在東大,因許多自治會在民青的掌控下,所以無視自治會且有鬥爭意志的同志及新左翼黨派組成了依自由意願參加的全共鬥。這種情況與日大的案例相仿,因學生會變成大學御用組織,所以由有志之士自行組建全共鬥。

不過東大鬥爭不僅超越自治會的框架,而且逐漸否定「自治會民主主義」,並把自治會蔑稱為「波茨坦自治會」,之後更採取批評「民主化」與「民主主義」的態度。日大鬥爭很明確以民主化鬥爭為始,之前的大學鬥爭中也幾乎未批評過民主主義。考慮當時的大學生是「戰後民主主義的天之驕子」,不批評民主主義也屬理所當然。

「戰後民主主義」批判的抬頭,潛在的原因一如第一、二章所述,是因面對升學競爭與實現經濟高度成長的世代,感受到「戰後民主主義」僅是徒具形式的一種表面性說法。不過如果僅就東大鬥爭而言,則有更單純的理由。首先,他們敵視的東大教授中,不少人在校外是以談論「民主」而聞名的知識分子。其次,掌控自治會的民青主張「自治會民主主義」,與無視選舉的程序而組成之全共鬥處於敵對關係。簡要而言,東大教授與民青這些標榜「民主主義」的勢力就是敵人,可說因為此種特殊情狀,東大全共鬥才會拚命批評「民主主義」。

實際上,東大全共鬥對「民主化」、「民主主義」的批評,如同之後將檢驗的一般,在鬥爭初期並沒有那麼顯著。如果東大也像日大一樣,幾乎沒有以談論民主聞名的教授,而且敵人為保守派的古田會長或右翼體育會,那麼東大全共鬥或許也就不會敵視「民主主義」。然而東大全共鬥中並無如日大般,必須拿「民主主義」這個詞彙加以對抗的敵人。且隨著鬥爭後期與民青的對立日益激烈,東大全共鬥的「民主主義」批判也日益升級。

東大鬥爭的第三個特徵是,共產黨與各新左翼黨派從校外獲得大量的支援部隊。東大是大學的頂點,被稱為「稱霸東大者即可稱霸全國」,因而各新左翼黨派都抱持支援東大鬥爭的熱誠。新左翼黨派從校外注入支援部隊的狀況,在此前的大學鬥爭中亦可見到,但規模遠不如支援東大鬥爭時龐大。

支援部隊的隊員,自然沒有參加東大自治會選舉的資格,他們的任務就是充當武裝鬥爭部隊,以施展暴力的形式參與民青與全共鬥的武裝內鬥。

此事為東大鬥爭及之後的學生運動帶來一個轉機。在來自校外的共產黨或新左翼黨派支援部隊加入前,東大的民青與全共鬥即便在言論上互相批評,但鮮少訴諸暴力。而新左翼黨派的內鬥從過往就有一種現象,即唯恐普通學生反彈,故專挑夜間在不顯眼的地方實施。但東大鬥爭後期以降,內鬥轉變成在白晝公然大規模進行,這也導致內鬥被視為日本學生反叛時必然出現的一種既成事實。

東大鬥爭的第四個特徵是提出了「自我否定」這個用詞。如前所述,東大的研究生與助教平日就對自己執行的研究是否是現行體制的幫兇一事,抱持懷疑。他們重新質疑自己的生存方式、學問研究的應有方式,最後以「自我否定」這個詞彙表現出來。此點將於後文討論。

這個詞彙原本是在東大這個菁英大學中,由被選出來走上更菁英路線的研究生與助教所生出。然而這個「自我否定」的用詞,之後也離開發生的原點,擴及到東大及其他大學的大學部學生中。

六○年代起激化的升學考試競爭中,東大顯然立於頂點。進入東大的學生們比起其他學生得打倒更多同學,因此他們更懷著一份罪惡感。成長時被教導要注重平等的戰後民主教育理念,之後卻被捲入史無前例的「全民皆受測」,他們並不習慣這種事態且深感內疚。

東大鬥爭激烈化之後,接受《每日新聞》採訪的東大新鮮人中,十個人中有七、八人回答入學後「感到空虛」。某學生如此敘述:「從小學生的時候起,無論父親還母親,都對我說去東大。我也沒考慮過東大以外的學校。我想對從中學、高中、補習班──一點一滴爭取,不斷競爭至今的我,進行懺悔。」(未完)