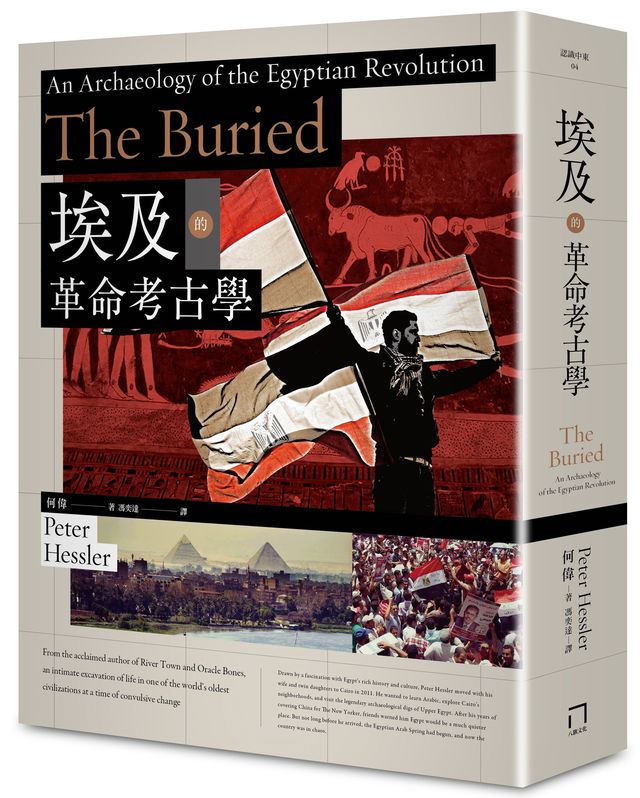

非虛構寫作大師──何偉Peter Hessler

繼《甲骨文》、《尋路中國》最新力作!

從尋路中國到埃及考古,何偉跨越埃及獨有的兩種時間概念

——「循環」和「永恆」,

以中國的歷史和政治反襯,理解埃及的政治和歷史。

一邊書寫重現天日的考古巡禮,同時目擊嚮往民主而革命的新生埃及!

細膩描繪「阿拉伯之春」的開羅回憶,以及尋常人物在革命時期的心路轉折

====================

從二○一一到二○一六年,何偉以《紐約客》特派記者身分,舉家遷往開羅,報導自二○一○年末「阿拉伯之春」後,埃及所受的影響以及局勢變化。在這五年內,埃及經歷了兩次總統更換以及軍事政變,在他筆下,就像是在為最古老文明記錄一段劇烈動盪的片段現代史。

作者採用了三條線索交叉進行的敘述方式,一條線索是因「阿拉伯之春」而起的埃及革命。這是現代埃及經歷穆巴拉克下台、穆斯林兄弟上台再下台的故事。但這不能簡單理解為一個表面上民主的故事,在作者筆下,它似乎是理解古老埃及和現代埃及之間不斷革命和政治變化的循環。在這條線索中,何偉抓住了埃及議會法老廳裡一個擦鞋人的故事――他打從一九六四年開始就在法老廳擦鞋了。「納瑟的時候我就在這裡,沙達特的時候我也在這裡。」而這個擦鞋人也見證了穆巴拉克的失勢和穆斯林兄弟會的崛起。他身高約五呎,瘦得像根竹竿,雙手已經染成紅褐色。他的右眼已經永遠睜不開了。

第二條線索是上埃及的考古。搖擺於古文明與新世紀之間的埃及有兩種時間:「循環」,指的是尋常人世的歲月遞嬗、河水漲退;「永恆」,則代表不變不動、完美圓滿的諸神時間;在上述的革命背景之下,他的寫作手法以考古巡禮、革命記錄為交錯穿插。這兩種寫作內容都以時間的演進為記錄刻度,從中帶出埃及獨有的時間觀。

透過埃及獨有的兩種時間概念,藉此理解埃及古王國時代形成的價值體系如何影響今日埃及人的世界。這樣的切入點落實在作者對埃及人的觀察:「不知何故,埃及人就是能在自豪的同時感到羞愧,在樂觀的同時表現犬儒,在嚴肅的同時開起玩笑。即便他們正在抱怨強人領袖對這個國家所作的一切,他們還是熱愛強人領袖。等到其中一堂以古埃及歷史榮光為主題的阿語課結束後,我的筆記本上出現了新的一句話:『埃及已經被人搶了七千年,但她依舊富有。』」

第三條線索是生活在開羅的埃及人的故事。包括在富人區收垃圾的薩伊德和同性戀翻譯員馬努。薩伊德也總是在考古,他從垃圾中找到主人的隱私、秘聞和有價值的物品,從中了解其他國家的人和新世界;而馬努的故事折射了伊斯蘭社會對性、婚姻、生活的獨特看法。他最後逃離了令他窒息的伊斯蘭世界,以中東難民身分來到德國,展開了作為同志的新生活。

本書最讓中文讀者感到會心一笑的地方是,因為何偉曾駐中國多年,並寫下被奉為非虛構寫作經典的《甲骨文》等「中國三部曲」,故他的埃及觀察時時以中國為參照。埃及與中國的共同點不僅僅是在人名上的:人這麼多,名字這麼少。我的電話簿裡塞滿了一個個的穆罕默德和馬哈茂德,一個個的曉梅和秀英。有多少不同的穆罕默德.馬哈茂德曾經端茶給我?以前那些王偉都上哪去了?穆斯林兄弟會的指導局有十八名成員,其中八人的名字不是穆罕默德就是馬哈茂德。總統大選的那個月,我隨隨便便就遇到三個穆罕默德.穆爾西,其中兩人是開計程車的。有一次在阿拜多斯,我訪問了某個名叫穆罕默德.穆罕默德因的人,這名字意思是「兩個穆罕默德」。

也在歷史。何偉觀察到,「仰賴外人」的傳統難免讓外來觀點在埃及歷史上持續下去。所有古埃及的年表與歷史都反映出西方的思維:王族興衰,編了號的王朝來了又去,王國根據古、中、新的順序前進。但這種直線式的歷史卻隱含了「發展」、「改善」、「進步」等對古埃及人來說恐怕不甚重要的其他價值觀。這遮掩了古人真正的想像力──他們更可能想像一種不變不動的永恆國度,而非某種往上發展的軌跡。

何偉的書寫就像一枝挖掘埃及精神的筆。憑藉這些尋常人物在這段悲劇與心痛時刻的生活,憑藉當代埃及與古代埃及之間的關聯,揮灑出對斯土斯民的驚人描繪,讓埃及在「阿拉伯之春」時期不為人知的歷史活了過來,並將他對開羅歲月的回憶與埃及人私密的生活交織在一起。他細膩描繪出一個恐有垮台之虞的國家,最值得關注的內在價值。脆弱的或許只是表面上的政治異動,其內部的人民依舊以剛毅的精神、以宗教的信仰苦撐著;而這股堅強而充滿智慧的人性,便是埃及留存的內在價值,比永恆不變的考古遺跡更加雋永、比動盪激情的革命更顯珍貴。

好評推薦

「何偉讓阿拉伯之春不為人知的歷史活了過來,以別具匠心的方式,將他對開羅歲月的回憶與埃及百姓私密的生活交織在一起。語見機鋒、富有同情,同時也是該國輝煌歷史與人類奮力追求自由的非凡證言。」

──阿南德.戈帕爾,《好人不長命:阿富汗人眼中的美國、塔利班與戰爭》作者

「何偉是同輩人中最會講故事的人。他的寫作美就美在細節與堆疊,在不經意間以親密的方式形成深刻的連結。透過他們,你就能經歷埃及近年來動盪不安的歷史,彷彿身歷其境,彷彿生活其中。」

──拉麗莎.麥法克,《溺水的陌生人:不可能的理想主義、極端選擇與助人衝動》作者

「本書是那種你捨不得讀完,也無法忘懷的書。憑藉偉大故事家的眼光,何偉將歷史、報導、回憶錄與尋常百姓的生活百態,為埃及與埃及革命交織出一幅美麗而懾人的肖像。」

──本.羅德斯,《世界如其所是:在歐巴馬白宮的回憶錄》作者

「美妙得令人印象深刻,完全不像老派的旅遊著作,而是一家人在革命期間──瘋狂地方的動亂歲月──生活於埃及的歷史紀錄。」

──保羅.索魯,《騎乘鐵公雞:搭火車橫越中國》作者

何偉(Peter Hessler)

生於密蘇里州哥倫比亞市,普林斯頓大學主修英文和寫作,牛津大學英國文學碩士。何偉自二○○○年至二○○七年間曾擔任《紐約客》駐北京記者,同時也是《國際地理》雜誌、《華爾街日報》和《紐約時報》的長期撰稿人。二○一一年至二○一六年擔任駐開羅記者,為《紐約客》撰寫中東報導。

著作《消失中的江城》曾獲Kiriyama環太平洋圖書獎,《甲骨文》入選二○○六年美國國家圖書獎,這兩本書與《尋路中國》共同構成了何偉的「中國三部曲」,成為中國觀察與非虛構寫作的必讀書單。二○○八年,何偉因其卓越的報導而獲得美國國家雜誌獎;二○一一年,何偉以其筆下「敏銳觀察中國平凡百姓如何應對改革時代社會快速變遷的複雜生活」之紀錄,再獲麥克阿瑟基金會(MacArthur Foundation)表彰其寫作成就。

馮奕達

專職譯者。政治大學歷史學系世界史組碩士。譯有《消失在索穆河的士兵》、《世界帝國二千年》、《大人的地圖學》、《全球史的再思考》、《帝國與料理》、《帝國城市》、《不曾結束的一戰》、《殖民之後?:臺灣困境、「中國」霸權與全球化》、《獻給國王的世界》、《職人新經濟》等書。並以八旗文化出版的《帝國與料理》、《職人新經濟》,兩度獲得「Openbook年度好書.翻譯書」殊榮。

我第一次前往馬臘威時認識了葉達。在這之後,我便開始尋找其他在上埃及的中國商人。葉達提過有個堂親在敏亞,所以我下一回去那座城市時,便前往市區的蓬市。市集入口寫了一段警告人「勿心生嫉妒」的古蘭經文。進了市場,走到底之後,有一家叫「中國女用內衣角落」(Chinese Lingerie Corner)的店,經營這家店的就是葉達的堂親葉海軍(音譯)和他的太太。他們兩人告訴我,城裡另一區還有第二間由中國人擁有的店面,於是我也拜訪了那第二間店。

此時,我對於在埃及道路上開車已經愈來愈有信心,也常常自己一個人開著那輛Honda到南邊的考古現場。我先走訪一處遺址,接著在返回開羅之前,我會花一兩天時間找旅居埃及的中國人。他們通常不難找。艾斯尤特是座散亂延伸的城市,我一抵達這個將近四十萬人的家園的外圍,便把車停好,對著第一輛我看見的計程車招手。我只需要問司機一個問題:「你知不知道城裡有沒有中國人?」

司機毫不猶豫。他招手叫我上車,車子一路沿著艾斯尤特的河濱道路行駛,經過面對尼羅河的中央政府大樓。河面平靜而寬闊;河對岸則是沙子色的陡峭、光禿沙漠高原斜坡。司機在市中心連串的小巷間穿梭,接著把車停在一家店門口,招牌寫著「Linjer Seenee:中國女內衣」。另外兩家店──「China Star」(中國之星),與「Noma China」(諾瑪中國)相距不到一個街口。

這三間店連同敏亞的兩間,以及馬臘威唯一的一間,都是由浙江出身的人經營的。這幾家店賣的都是一樣的商品,大部分價格不貴、顏色俗麗,而且超級不實穿:屁股部分鏤空的漁網內衣、只能遮住一邊乳房的睡衣、用羽毛裝飾的丁字褲,以及用懸在鏈條上的塑膠金幣妝點的透明女上衣。品牌名通常寫成英文,熱銷的幾個牌子有「Laugh Girl」(微笑女孩)、「Shady Tex Lingerie」(隱織女內衣)、「Hot Love Italy Design」(熱愛義大利設計)和「Sexy Fashion Reticulation Alluring」(性感流行網誘)。

住在這些城市的外國人少之又少。偶爾會有敘利亞商團經過,考古季時也有一些西方人住在遺址地點,除此之外就只有中國人。我在靠近薩伊德老家華斯塔的拜尼蘇威夫城找到兩名浙江來的內衣商人,他們和一群敘利亞商人共同經營一處叫「敘利亞市集」的蓬市。至於距離阿拜多斯以北三十英哩的索哈傑城,另外還有兩對夫婦在賣丁字褲和睡衣。他們說,自己之所以到這麼遠的地方,是因為北邊已經有太多中國人做一樣的生意了。

在這綿延三百英哩長的尼羅河上埃及段沿線,我一共找到二十六名中國女性內衣商人:索哈傑四人,艾斯尤特十二人,馬臘威兩人,敏亞六人,以及拜尼蘇威夫兩人。另外還有三人才剛離開遙遠的拿戈瑪第城,當地市場仍舊掛名向他們致敬:「al-M‘arad al-Seenee」──「中國市場」。這感覺就像在調查掠食性的大型貓科動物領地:在尼羅河河谷,中國內衣商人群聚通常間隔三十到五十英哩,至於每一群的規模則視當地人口而異。開羅的商機大到足以支持數十名商人。我在埃及首都認識了董衛平(音譯)。他告訴我,自己在埃及有四十多名親戚,大多數在開羅與亞歷山卓,賣的都是董家的產品。他在東開羅有家小廠房,生產以「杭州」(Hangzhou)為品牌名的女性內衣。董衛平說他之所以選這個名字,選了寶塔圖案作為商標,是因為埃及人認為中國製女內衣品質上佳。

人在開羅的中埃商會會長陳建南以前也是女性內衣商人。每一個非洲國家的首都基本上都有類似商會,協助中國生意人跟當地政府打交道。陳建南出身浙江,但他在開羅已經住了十五年,講著一口流利的埃及阿語。他秉持老開羅人的精神,以戲謔的方式運用這種語言。

「你是穆斯林嗎?」我一進他辦公室,他就這麼問我。

「不是。」我回。

「萬贊歸主!」他說。接著他把手往辦公桌下探,撈出兩罐半公升鋁罐裝的薩卡拉(Sakara)啤酒。他把其中一瓶推到我面前,開了另一瓶給自己,接著遞來一張名片。名片上有十二個不同頭銜,除了中埃商會,他還是個什麼「埃及中國和平統一促進會」(Egypt-China Peaceful Reunification with Taiwan Association)的會長。他有一間工廠生產鞋子,一間做聚氯乙烯窗框,另外也組裝太陽能板。在埃及的這一切商業活動都是從女性內衣起家的。當我問他是怎麼想到「女性內衣」這種商品能大賣時,他說的內容完全跟市場研究或市場策略無關。

「有些人做生意時著眼點就是不一樣」,他聳聳肩說。「就像獵人。獵人到野外,鎖定了兔子、鹿,還是什麼別的動物,他曉得自己要找什麼。做生意也是這樣,他看的是人家缺什麼。」

***

上埃及的中國女性內衣商人有其時間觀。他們跟多數中國人不一樣,睡得很晚;他們下午開店,過了半夜才打烊。多數的生意都是晚上上門,而且比起冬天,夏天才是旺季。拉瑪丹月的銷量尤其高,宰牲節(Eid al-Adha)也是。他們不過春節──尼羅河沿岸的人不過這種中國節。還有其他日子能刺激顧客上門:元旦、先知的生日,以及母親節。

但情人節才是最無與倫比的。我喜歡在忙碌的晚上到店裡去,這樣才能觀察中國人跟埃及人的互動。有一年情人節,我特別開車去艾斯尤特,為的就是到那間叫「中國之星」的店過節。就在昏禮禮拜的宣禮聲響起前,一位教長踏著方步走進店裡。他身形高廣,五官結實黝黑,穿著綠松石色的罩衫,披著兩條厚紗圍巾,包著白頭巾。兩名圍尼卡布的壯碩女子跟在他身後。

時不時會有其中一名女子拿起衣服給教長過目,教長則以搖頭表示自己的意見。她們找到兩件商品是他點頭的,都是成套的丁字褲與薄紗透明內衣,一套紅,一套藍。我和這位教長在她們購物時閒聊起來,他告訴我,自己是為宗教捐獻部(Ministry of Religious Endowments)服務,工作內容則是清真寺的查核。他親切健談,但完全沒有提到這兩名女子。這是南方的習慣──上埃及人不太對陌生人提起家中的女性。以這位教長和兩名女子來說,我說不準他們的關係,這是尼卡布造成的問題之一。面紗讓人難以猜測女子的年紀或表情,而這必然會留下豐富的想像空間。這兩位女子是教長的妻子嗎?是一人穿紅,一人穿藍,專為情人節而穿嗎?

教長開始向陳亞英(音譯)──也就是那位和先生一起經營這家店的中國女子──詢問衣服價錢。夫妻倆讓人家稱呼自己是琪琪(Kiki)與約翰,這樣埃及人比較好發音。琪琪二十四歲,但從外表看,說她是個好學的中學女生也會有人相信。她戴方眼鏡,綁著鬆鬆的馬尾,嬌小的身材勉強搆到那位教長亮藍色的胸膛。

「這中國做的」,她拿起其中一套丁字褲與睡衣的組合,用口音很重的阿語說。「品質很好!」兩套衣服總價兩百鎊,但她打折到一百六十鎊,折合美金稍微比二十元多一點。教長表示一百五十鎊,而且拒絕討價還價。他們以埃及人的不殺價方式交手了一陣子:一百六十鎊,一百五十鎊,一百六十鎊。等到宣禮聲響起,他們還在為那十鎊意見分歧。

祈禱聲很響亮──伊本.卡塔布清真寺(Ibn al-Khattab Mosque)就在店的隔壁。「我得走了,」教長一面說,一面想把錢塞到琪琪手中,「我是教長!我得去禮拜。」

但這位中國女子擋住他的路。她輕拍他那隻拿著現金的手。「還差十鎊!」她語氣堅決。

教長佯裝驚訝,雙眼圓睜。當地婦女絕不會對陌生男人有這種身體接觸,但琪琪的中國人身分卻讓這一拍成了滑稽的表現。現在輪到教長出招了:他大動作面朝麥加方向,閉上雙眼,伸出雙手作勢禮拜。人還站在女用內衣店中央,他就開始誦讀。

「行了,行了!」琪琪說。教長離開時嘴都笑開了,兩名女子則跟在後頭。琪琪後來告訴我,她確定兩名女子是教長的母親和妻子。在我看來,她的說法讓故事劇情大大轉向,但趣味一分不減。只是對於這件事,琪琪不打算多說什麼。對她來說,成交的那一刻,故事就結束了。

***

中國商人鮮少揣度他們的埃及客人。除了女用內衣之外,他們也賣類似睡衣的質輕服裝,南方婦女在家時會穿。當地熱得要命,夏天溫度常常達到攝氏四十三度──但道德標準卻要求女子在公開場合穿一層層的厚重衣物。她們買這些輕柔的衣服,一離開陌生男子的視線就馬上換上。中國人的店之所以賺錢,這就是原因之一:埃及婦女確實需要兩個衣櫃,一個裝家居服,另一個裝外出服。

但中國人多數的生意還是來自女性內衣。琪琪說,有些當地婦女一個月會到店裡好幾次,她還知道有幾個人買了超過一百套的睡衣與小褲。「中國之星」和所有中國人開的店一樣,常常會換新貨。我三催四請,希望他們分析一下這種需求時,他們常常說這是因為埃及男人性好漁色,此外也會提到公共場合穿著方面的限制。「要是你從來沒有機會打扮,是會讓人心裡難受的。」艾斯尤特的另一位商人陳歡泰(音譯)這麼說。「而且,她們出門非得穿這麼多衣服,所以在家就會穿這類衣服,讓自己看來漂亮一點。」這種理論恐怕有幾分真實:外衣保守,使得埃及女性更講究外人看不見的另一套衣服。

但這個主題引不起中國人的興趣。他們多數人受過的正式教育不多,也不認為自己正參與某種文化交流。對於宗教議題,他們抱持道地的不可知論,似乎對此沒有預設立場或被動接受灌輸的觀念。「那幾個掛十字架的人──他們是穆斯林嗎?」葉海軍有一回這麼問過我。他在敏亞已經住了四年,當地宗教衝突之嚴重,導致好幾間科普特教堂在拉比亞大屠殺之後遭人縱火。另一次談話時,我意識到在他的腦海中,圍希賈布的女子跟圍尼卡布的女子信奉的是不同的宗教。這不無道理:他注意到兩者在穿著與行為上的差異,所以他以為她們信仰不一樣。「伊斯蘭」這種一神信仰標籤,對他們來說毫無意義。

起先我實在難以置信──中國商人對於自己身處的文化環境認識之少,好奇心之低,居然還能生存下來。連他們找出這種不尋常商品線的過程也是意外。在艾斯尤特,為這個小小中國社群打頭陣的人是琪琪的父親林翔飛(音譯)。一九八○年代之前,林翔飛在浙江某個半畝大農場長大,貧困迫使他在升上小學五年級之後輟學。他搬到北京,其他國家的買主到這個地區從事成衣貿易,他在買賣中頗有斬獲。但一九九七年亞洲金融風暴之後,林翔飛的客戶多半不再前往中國。

他聽說家鄉有些人已經去了埃及,而且生意有成。於是他研究地圖,決定到艾斯尤特落腳,因為艾斯尤特是該地區人口最多的城市。北京的阿語課學費太貴,於是他轉而報名英語課。

「我知道自己必須是當地唯一的中國人。」當我問他為何選擇艾斯尤特時,林翔飛如此回答。「假如我留在開羅,開羅就會有更多中國人,那我就得面對更多競爭。」

到了艾斯尤特,他先在一處蓬市弄了個攤位。起先他賣三樣中國製品:領帶、珍珠和內衣。之所以選擇這幾樣東西,不是因為他知道這對上埃及人有什麼特殊吸引力,而是因為尺寸。「它們很容易就裝進公事包裡。」林翔飛解釋道。

他很快便意識到,艾斯尤特當地人鮮少對珍珠有興趣,也沒有人會穿罩衫打領帶,但女性內衣銷量倒是一飛衝天。林翔飛一再往返中國,把女性內衣裝進行李,之後更開始把裝滿內衣的貨櫃裝船運過印度洋。他的妻子陳彩梅(音譯)過來埃及,最後兩人遷出蓬市,租了間不錯的店面。

根據林翔飛的說法,這就是故事的全部,而他對於自己的成就也並不特別自豪。他用的詞是「素質」,字面意思是「品質」,但其實帶有「高下」的言外之意。「要是我素質高一點,就能待在中國了,」他說,「只有素質不高的人才會來這種地方。」這種看法在女性內衣商人之間相當典型,但他們卻和許許多多的浙江創業家一樣,是橫向產品轉移的大師。來到上埃及賣女性內衣之前,有人在敘利亞賣過冬季大衣,有人在亞塞拜然作營建物料生意,還有人在東海養螃蟹。在每一個故事裡,他們都是因為同一個理由而離開──太多中國人出現了。「我曉得,只要我去個像這裡的鳥地方,就不會有別的中國人。」索哈傑的一名商人說。但就算是索哈傑,馬上又有兩名浙江商人現身和他競爭了。

***

我在上埃及從來沒遇過認真學阿語的中國人。事實上,他們當中甚至完全沒有人手邊有本漢阿辭典、片語書或課本。他們完全憑「聽」來學語言,結果則相當獨樹一幟──我漸漸把這視為一種「女內衣方言」。如果講女內衣方言,連男人也會用女性的口吻說話。官話和中國其他方言沒有性別變化,做生意的人很難掌握阿語中陽性與陰性之間的分別。大多數上門的顧客是女性,因此這些中國人自然採用了她們說話的方式。

女內衣方言中有個重要的片語fee wessa‘a──「有大尺碼」。中國商人常常講這個片語。埃及人以大為美──尤其是南方,個頭大的人通常有種與生俱來的魅力。他們和許多地中海地區的民族一樣,經常比手勢。對話時,埃及人會模仿禮拜的動作,或是摩擦自己的手指來暗示「錢」,或是拍拍自己腦袋、轉轉眼珠子,表示「瘋狂」。我最喜歡的埃及手勢是把手指併攏,然後緩緩往下移動,彷彿把熱氣球拉回地面。這意思是「冷靜」。

中國人就不是這樣。他們講話時鮮少比手畫腳,也會因為不自在而避開身體接觸。典型埃及男性友人之間的問候方式是親吻臉頰,大力擊掌讓手掌發出「啪」的聲響,這在中國簡直就是騷擾了。每當我坐在「中國之星」裡,觀察埃及人跟中國人的互動,我實在想不出有哪兩個文化彼此間能差距更大。

可不知怎麼,這些差距對於女性內衣買賣卻是天作之合。中國人沒有那種大塊頭,讓他們不至於在埃及婦女找貼身衣物時造成干擾。中國男子以女性口吻說話也有某種讓人卸下心防的效果,而他們也不用假裝缺乏性趣。他們對於埃及文化和傳統懂得少,關心得更少,這似乎讓顧客更自在。在這個遙遠的地區,「缺乏文化意識」實際上卻成了一種有效的商業策略。

中國人開的店常常雇用當地年輕女子作幫手。在南方的傳統地區,女性就業尤其罕見,多數的助手都是因為家中處境使然,而不得不找工作。來到敏亞,名叫拉夏.阿布杜勒.拉赫曼(Rasha Abdel Rahman)的女子早在近十年前母親過世、父親在車禍中傷殘後,就開始到「中國女用內衣角落」工作。拉夏有四個妹妹,截至此時,她所掙的錢已經足以為其中三人的婚姻支付嫁妝。二十七歲的她仍然單身。我懷疑是因受雇於女性內衣店而有損名聲之故,畢竟上埃及男人多半強烈反對婦女就業。但事實上,她是為了四個妹妹而犧牲自己。

拉夏曾經在兩間不同中國人開的店工作過。她說,有了這樣的經驗之後,她再也不會為埃及人工作了。她描述的中國人既直接又誠實,而她也很欣賞中國人跟當地八卦網路保持距離的做法。「他們口風很緊。」她說。

在她的社群中,有許多女用內衣店是由埃及人經營的,但拉夏說當地男人賣東西從來無法像中國人一樣高效。「我沒法描述他們怎麼辦到的。」她是說中國人。「但他們可以眼睛看商品,拿給女人,就這樣。埃及男人會眼睛看商品,打量女人,接著他很可能就會對人家的身體開起玩笑,或是直接大笑。接著她談到前一個中國老闆。「他賣東西時心裡沒有想別的,」她說,「你買東西時,對賣東西的人有什麼念頭總有點感覺。就中國人來說,他們腦裡不會去想女人的身體。」

***

在上埃及,幾乎所有中國女用內衣店都是由夫婦經營的。這種安排功效極佳:丈夫跟埃及男地主和供應商打交道,妻子則跟女性顧客有更親密的互動。我有幾次在「中國之星」時,看過同一位埃及婦女背對約翰和我,然後揭開自己的尼卡布,好讓琪琪能一窺她的臉。這種方式能建立更私人的關係,如果是男老闆就不可能了。

我在一九九○年代第一次到中國生活時,是個二十幾歲的單身男子,在一間小小的學院教書。學校附近的小餐館和小店都是夫妻經營的。我常看到丈夫與妻子一起在稻田裡工作;在當地的小巴上,男人開車,他太太則負責收車資。這個社會當時仍有嚴重的性別歧視問題,政府最高領導層與幾乎所有大企業老闆都是男的。但在日常生活中,夫妻之間常常有為了共同目標奮鬥的感覺。在我的第一本書裡,我提到自己有天傍晚坐在河岸邊,看著舢舨上的兩個人:

他們是夫婦,和許許多多在小漁船上工作的夫婦並無二致。女人站在船尾用長槳搖著船,她的丈夫則在船首處理漁網。他們彼此沒有講話。我自忖,跟某個人結婚,一整天都在一艘十五英呎長的小船上一起工作,不知是什麼感覺。舢舨上這對夫妻看起來適應得很好。

十五年後,這段敘述害我想笑。在開羅時,萊絲莉和我拿公寓裡相隔壁的房間當辦公室,我們兩個都在寫以埃及為題材的書。我倆之間的距離差不多就等於一艘舢舨。我們會交替安排踏查行程,假如她得去亞歷山卓或敏亞,我就待在扎馬萊克,跟雙胞胎一起顧家。由於埃及的性別分野顯而易見,我們的素材自然也有區別:萊絲莉把時間多半用在跟女人相處,而我研究的重心都跟男人有關。

出了蜘蛛網大樓,附近沒有任何一間餐廳或店面是由夫婦經營。在埃及鄉下,農事也是男女有別,而且通常只有男人能做。科普特zabaleen是個例外;女人常常負責將丈夫收集來的垃圾加以分類。薩伊德與其他穆斯林zabaleen不准自己的妻子做這種工作。但就連科普特基督徒在勞動方面也有嚴格的性別分野。基督徒妻子可以做垃圾分類,因為垃圾分類在家就能做,但她絕對不會跟丈夫在外面一起工作,開著卡車,在大樓之間拖著垃圾。

若不是我開始到上埃及拜訪中國店東,我還真沒意識到自己有多懷念看到男人跟女人一起相處的樣子。跟這些中國人一起消磨時間很讓人放鬆──我可以坐著跟琪琪聊天,不用擔心她丈夫的反應,也不用擔心身為男性的我出現在此會損及她的名聲。那些古怪的小店,連同他們的情趣商品和歪一邊的混和語言,漸漸感覺像是正常狀態的綠洲。連埃及幫手們也有這種感覺。所有在這些店面裡工作的女子都沒有結婚,而且無一不對他們外國老闆們的關係感到入迷。「他們平起平坐」,「中國女用內衣角落」的助手拉夏談起她幫忙的這對夫妻。「而且他們會討論事情。他們有爭執,但他們會說開。埃及男人只會試圖掌控。」

一般來說,當地社群中的人似乎很喜歡中國商人,對他們的堅強也相當佩服。有一次我拜訪艾斯尤特回收廠時,陳彩梅自己一個人管整個地方,因為林翔飛回中國找專家看他的胃病。陳彩梅正在處理買來要回收的物料,此時有兩名附近村子的年輕人開著卡車來到工廠大門。車斗裡滿是用麻袋裝的瓶罐。

其中一人名叫奧瑪(Omar),他說自己以前一直沒有固定工作。等到中國人開了回收廠之後,他開始翻找塑膠,後來直接跟卡車車主合夥。如今他們把在城裡各地撿塑膠瓶的工作外包給村裡的孩子。奧瑪通常一天賺的錢相當於十三塊美元,是當地工人薪水的兩倍。

我們談話時,陳彩梅從工廠大門衝出來。她圍著一條花圍裙,上面用英文寫著「我的玩伴」,而她的表情完美詮釋了何謂憤怒。

「你們為什麼要裝水?」她尖聲喊叫,把幾個一公升裝的水瓶往奧瑪和他的同伴扔去,兩人馬上閃到卡車後。「你們很壞!」她用很破的阿語大叫。「阿里巴巴,你們這些阿里巴巴!我很生氣,生氣,生氣!」

陳彩梅發現裝空瓶的麻袋裡有裝了水的瓶子:撿回收的人試圖偷加重量。她不停尖聲喊著「阿里巴巴,阿里巴巴」;在埃及的中國人常常用《一千零一夜》裡的這個典故,說人家是小偷。奧瑪保持在怒氣範圍之外,等到陳彩梅大步走進門裡才從卡車後出來。

「真主啊,我真希望她被車撞!」奧瑪說。「有一次她還對我們丟磚頭。」

工廠裡一位叫穆罕默德.阿布杜勒.拉希姆(Mohammed Abdul Rahim)的領班說了些關於奧瑪在他的麻袋裡藏了什麼,會有什麼影響,所以活該被扔東西的話。

「又不是我藏的!」奧瑪說。「是小孩子幹的──撿瓶子的是那些小孩。」

「他知道自己做了什麼」,穆罕默德對我說。他解釋道,只要麻袋裡藏了什麼異物,陳彩梅一定都會揪出來。「她有權這樣對付你」,他對奧瑪說。「假如她不這樣做,這邊的人會把她給吞了。」

陳彩梅不久後再度現身,展開新一輪的阿里巴巴謾罵。數落了一陣子,她才終於坐定,跟收空瓶的人就每公斤的價格激烈協商。整車的總金額稍微超過一百美金。奧瑪的合夥人堅持要拿滿零頭,相當於十二美分,這時陳彩梅把硬幣像不要的麻將牌那樣「碰」一聲拍在桌上。這位年輕的埃及人作勢檢查鈔票,找到一張五十鎊,宣稱鈔票太破爛不能收。

「Filoos muslim!」陳彩梅大喊。「穆斯林錢!」但她還是換了鈔票。收集瓶子的人一離開,她的怒意瞬間煙消雲散,跟我用平靜的口氣講話。就像埃及人和他的錢,這一切都是一場表演。

陳彩梅的頭髮往後梳成髮髻,她有一張中國農民飽經風霜的寬臉,以及反求諸己的謙虛。有一回,我表示陳彩梅搬到艾斯尤特是非常勇敢的一件事,她馬上把這些稱讚拋到腦後。她說她在這件事情上別無選擇,畢竟自己沒受過教育。她那一代人長大的時候,教育環境尚未因為經濟蓬勃發展而改善。「我不識字」,陳彩梅說。「我完全沒上過學,連一天都沒有。」

她先生也常常有類似的說法,提到自己夫妻倆「素質」低。但我每一回造訪,都會想著:「在埃及這個超過九千萬人的家鄉,數十年來西方的開發工作者與數十百億的美金援助不停流入,而埃及南方的第一個塑膠回收中心卻蒸蒸日上,靠著消化滿地的垃圾來付人薪水,同時賺取可觀的利潤。為什麼成立這間廠房的人,會是兩名從女用內衣中賺到錢的中國移民──何況其中一人不識字,另一個人只念到小學五年級?」

(本文節錄自:Chapter 18)