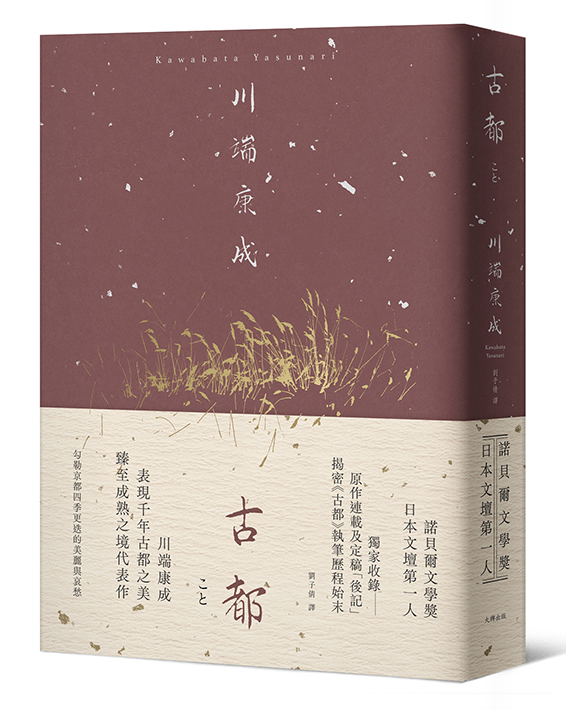

諾貝爾文學獎‧日本文壇第一人

川端康成表現千年古都之美,臻至成熟之境代表作

「《古都》是我的異常產物。」──川端康成

千重子發現,老楓樹幹上的紫花地丁開花了。

「啊,今年也開花了。」千重子邂逅春天的溫柔。

這是個略帶花季特有陰霾的柔和春日。

《古都》以京都傳統的活動、街道、季節的變化為背景,從京都老舖女兒的生命視角出發,講述一對孿生姊妹截然不同的命運發展。在川端巧妙安排之下,隨著京都四季更迭,姊妹二人的命運齒輪向前轉動,流暢地描繪了潛藏在日本人靈魂深處的原始風景,還有那無以名狀的美麗與哀愁。

幸福短暫,寂寞卻是長久……

一代文學巨匠淬鍊畢生情感

勾勒京都更迭四季的美麗與哀愁

《古都》於川端康成六十二歲發表,是晚年再創高峰的中篇小說。1968年,川端康成以《雪國》、《千羽鶴》、《古都》獲得諾貝爾文學獎,成為歷史上第一個獲得此殊榮的日本人。書名「古都」指的就是日本京都,川端康成以精湛的手法傳神表現出日本傳統美學的精神與思想,從節日祭典的虔誠與傳承、隨四季推移而生的自然物哀之情、行過寺廟古徑湧上的侘寂之思,與身處千年古都難以忘卻的幽玄之美,作為日本文化風情集大成者,川端康成可說是文壇上日本傳統美學的第一代言人。

本書的另一個特色是描述了京都的多個節日,包括祇園祭、葵祭、鞍馬寺的伐竹儀式、大文字送火儀式、平安神宮的時代祭等,以及多處京都名勝作為背景,這讓讀過《古都》的每個人,彷彿從此有了穿梭京都巷弄石板路間的記憶,依循著那份記憶就能緩緩走進最深層、最純粹的日本精神。

然而,川端呈現古都傳統之美的同時,似乎也向眾人拋出了一個提問,在傳統的守舊與現代化的改革之間,舊時代與新時代的日本該何去何從,是每個人終將面對的大難題。

※【獨家收錄】原作連載及定稿「後記」,揭密《古都》執筆歷程始末

「執筆期間的種種記憶多所紛失,連我自己都覺得可怕。我不大記得《古都》寫了些什麼,也無法明確回想……在安眠藥的藥效下,我是半夢半醒地寫作。或許甚至可以說是安眠藥讓我寫出來的。所以我才說《古都》是『我的異常產物。』」

川端康成

1899年6月生於大阪,幼年父母相繼過世,其後撫養他的祖父母又陸續病故,一生多旅行,心情苦悶憂鬱,逐漸形成了哀傷與孤獨的性格,這種內心的痛苦與悲哀後來成為川端康成的文學底色。作品富抒情性,追求人生昇華的美,並深受佛教思想和虛無主義影響。

早年多以下層女性作為小說的主角,寫她們的純潔和不幸,其成名作《伊豆的舞孃》即是此一時期的代表作。晚年的作品則描繪近親之間、甚至老人的變態情愛心理,手法純熟,渾然天成,代表作有《山之音》、《睡美人》、《湖》等。1968年川端康成以《雪國》、《千羽鶴》、《古都》獲得諾貝爾文學獎,為日本獲得諾貝爾文學獎的第一人。

1972年4月,在工作室含煤氣管自殺身亡,沒有留下任何隻字片語。

劉子倩

政治大學社會系畢業,日本筑波大學社會學碩士,現為專職譯者。譯有小說、勵志、實用、藝術等多種書籍,包括三島由紀夫《金閣寺》、《假面的告白》;川端康成《雪國》、《古都》;谷崎潤一郎《春琴抄》、《陰翳禮讚》;太宰治《女生徒》;夏目漱石《我是貓》、《少爺》;宮澤賢治《銀河鐵道之夜》等日本經典文學作品,皆為大牌出版。

內容摘錄

〈春花〉

千重子發現,老楓樹幹上的紫花地丁開花了。

「啊,今年也開花了。」千重子邂逅春天的溫柔。

那棵楓樹,對城市裡的小院子而言,真的是巨樹。樹幹比千重子的腰還粗。不過,蒼老的粗糙表皮上長滿青苔的樹幹,自然不能和千重子青春的肉體相比……

楓樹的樹幹,在千重子腰部的高度稍微向右扭,繼而在高於千重子頭頂處大幅右彎。彎曲後伸展婆娑枝葉,占領整個院子。修長的枝椏前端不堪負荷,微微下垂。

大幅彎曲的枝幹略下方,似有兩個小凹洞,從兩個凹洞各長出一株紫花地丁。而且每逢春天便開花。打從千重子記事起,這樹上就已有兩株紫花地丁。

上方的紫花地丁和下方的紫花地丁相距一尺。已屆婚齡的千重子,有時會想,「上方的紫花地丁和下方的紫花地丁,可有相見之時?彼此知道對方嗎?」對紫花地丁而言,所謂的「相見」或「相知」,不知是怎樣。

每年春天大致會開三朵花,最多不過五朵。即便如此,在樹上的小凹洞,還是年年春天發芽開花。千重子從走廊眺望,或者站在樹下仰望時,有時會被樹上紫花地丁的「生命」打動,也有時深感「孤獨」。

「長在這種地方,就這樣活下去……」

來店裡的客人會誇獎楓樹漂亮,卻幾乎無人發現紫花地丁開花。蒼老遒勁的粗大樹幹,直到高處都長滿青苔,更添威嚴和雅緻。寄生在上面的小小紫花地丁顯得太不起眼。

但蝴蝶知道。千重子發現紫花地丁開花時,成群小白蝶低飛過院子,從楓樹樹幹來到花旁飛舞。楓樹也正要冒出淺紅色嫩芽,襯得那些蝴蝶翩然舞動的白影越發鮮明。二棵紫花地丁的葉與花,也在楓樹幹青翠欲滴的青苔上落下微影。

這是個略帶花季特有陰霾的柔和春日。

那些白蝶飛走後,千重子還坐在走廊,看著樹幹上的紫花地丁。彷彿想對花低語,

「今年你們也在那裡如期開花了啊。」

紫花地丁的花下,在楓樹樹根處立著古老的石燈籠。千重子的父親以前曾告訴她,燈籠腳雕刻的立像是耶穌基督。

「不是聖母瑪莉亞嗎?」當時,千重子說,「北野天神也有個大的,和這個很像。」

「這個應該是耶穌基督。」父親乾脆地說。「因為沒有抱嬰兒。」

「啊,真的呢……」千重子頷首。接著問,「我們家的祖先中,有基督徒嗎?」

「沒有,這個燈籠,應該是園丁或石匠搬來放在這裡的。不是什麼稀奇的燈籠。」

這個基督燈籠,想必是以前日本禁止基督教時製造的。用的是粗糙脆弱的石材,因此浮刻的雕像也在歷經數百年風雨後風化剝蝕,如今只能依稀看出頭部和身體還有腿部的形狀。也許本來就是造型簡單的雕刻。雕像的袖子很長,幾乎垂及下襬。似乎雙手合十,可手臂之處只是稍微隆起,看不出具體形狀。不過,和佛像或地藏菩薩的感覺不同。

昔日不知是作為信仰象徵還是當時的異國風情裝飾品,總之這個基督燈籠,如今只是因為古意盎然,才放置在千重子家的店舖院子這棵老楓樹下。每當有客人注意到,父親就會說「是基督像」。不過,來談生意的客人,少有人發現大楓樹的樹蔭下這個灰撲撲的燈籠。即便發現了,院子有一兩個石燈籠也很尋常,不會仔細看。

千重子發現樹上的紫花地丁開花後,垂眼望向基督。千重子念的不是教會學校,但是為了學英語,她經常上教堂,也讀過《聖經》的新約和舊約。不過,這個古老的燈籠前,似乎不適合放上鮮花或點燃蠟燭。因為燈籠上完全沒有雕刻十字架。

基督雕像上方的紫花地丁,也彷彿是瑪莉亞的心。千重子的目光從基督燈籠又上移至紫花地丁。——驀然間,那讓她想起用古丹波壺飼養的鈴蟲。

千重子養鈴蟲的時間,遠比她發現老楓樹上的紫花地丁晚。是這四、五年才開始的。當時她在高中同學的房間聽到鈴蟲叫個不停,於是討了幾隻回來。

「關在壺裡太可憐了。」千重子說。但同學回答,總比養在籠子死掉好。據說甚至有寺院大量飼養,專門出售蟲卵。看來同好者不少。

千重子養的鈴蟲越來越多,如今已經分裝成兩個古丹波壺了。鈴蟲每年總在七月一日左右孵化,八月中旬開始鳴叫。

不過,鈴蟲在陰暗狹仄的壺中出生,鳴叫,產卵,死去。即便如此,還是維持了物種傳承,或許的確勝過養在籠中只有短暫一代生命,但那真的是壺中一生,壺中就是天地。

千重子也知道,很久很久以前中國有「壺中天地」這個故事。在那個壺中,有瓊樓玉宇,充滿美酒和山珍海味。壺中也就是超脫世俗的另一個世界,是仙境。那是無數仙人傳說之一。

然而,鈴蟲當然不是為了擺脫世俗塵囂才鑽進壺中。牠們雖在壺中,八成毫無所覺。並且就這麼遵循本能活下去。

鈴蟲最讓千重子驚訝的,就是有時必須把別處的雄鈴蟲放入壺中。如果只讓一個壺裡的鈴蟲互相交配,生出來的幼蟲會瘦小孱弱。這是一再近親結婚之故。為了避免那種問題,鈴蟲同好者習慣交換雄鈴蟲。

現在是春天,不是鈴蟲鳴叫的秋天,但楓樹幹上的凹洞中,今年也如期開花的紫花地丁,令千重子想起壺中鈴蟲,並非毫無脈絡可循。

鈴蟲是被千重子放進壺中,紫花地丁卻又是為何來到如此狹仄之處?紫花地丁開花了,鈴蟲今年也會繁殖鳴叫吧。

「這就是自然的生命……?」

千重子將春日微風吹亂的髮絲挽到一隻耳後。相較於紫花地丁和鈴蟲,「自己呢……?」

在自然萬物一齊繁衍生命的春日中,看著這渺小紫花地丁的,只有千重子。

店裡那頭傳來要吃午飯的動靜。

千重子著裝打扮去赴約賞花的時刻也快到了。

昨天水木真一打電話給千重子,約她去平安神宮看櫻花。真一的朋友有個學生,在神宮門口打工半個月,負責驗門票,真一說,那個學生說現在正是盛開之時。

「這樣等於派了一個探子盯著,應該是最準確的消息吧。」真一說著低笑。真一的低笑聲很悅耳。

「那個人也會盯著我們嗎?」千重子說。

「他只是守門的。是人人會經過的門衛。」真一又短促地笑了。「不過,妳如果不喜歡,我們就分頭進去,在院中的花下碰面也行。反正那麼多櫻花,就算一個人怎麼看也不可能看膩。」

「既然如此,你一個人去賞花不就好了。」

「那當然也行,不過今晚如果下場大雨,花都凋零了,我可不管喔。」

「那我就欣賞落花風情呀。」

「被雨打落爛成泥的花,也算落花風情?妳知道真正的落花是怎樣嗎……」

「你好壞。」

「到底是誰壞啊……?」

千重子挑了一件不起眼的和服,離開家門。

平安神宮雖因「時代祭」聞名遐邇,卻是為了紀念千餘年前定都於現在這個京都的桓武天皇,於明治二十八年(一八九五年)建造的,因此神殿本身沒那麼古老。不過,神門和外殿據說是仿造昔日平安京的應天門和大極殿。也有所謂的右近橘左近櫻。遷都東京之前的孝明天皇,也在昭和十三年併祀於此。許多人在此舉辦神前婚禮。

最美的是妝點神苑的大片紅枝垂櫻。如今「的確可以說,除了這裡,沒有別處的花足以代表京洛之春」。

千重子一走進神苑入口,紅枝垂櫻盛開的花色便映入眼簾,甚至開滿心底,「啊,今年也見到了京都的春天。」她不由駐足眺望。

不過,真一不知在哪等候?抑或還沒來?千重子打算找到真一再賞花。她走下花樹之間。

真一就躺在那下方的草皮。十指在脖子底下交握,閉著雙眼。

千重子沒想到真一居然席地躺臥。她很不悅。等候年輕女孩時竟然躺著。比起讓自己被羞辱的失禮,真一席地躺臥的行為本身更討厭。在千重子的生活中,很少看到男人隨處躺臥。

真一八成經常躺在大學校園的草坪上,和朋友或支肘或仰天伸長身子議論風發。他只不過是擺出平時那種姿態。

同時,在真一的身旁,還有四、五個老太太,正攤開滿地便當盒悠哉閒聊。真一大概覺得那些老太太很親切,才會在旁邊坐下,最後索性躺平。

這麼一想,千重子有點忍俊不禁,結果反而臉紅了。她不好意思叫真一,只是呆站著。而且,她想離真一遠一點……千重子可從沒看過男人的睡顏。

真一穿著規矩的學生服,頭髮也梳得整整齊齊。長睫毛緊閉,宛如少年。但千重子不敢正眼仔細瞧。

「千重子。」真一喊著她爬起來。千重子忽然板起臉。

「在那種地方睡覺,你也不嫌丟人?路過的人都在看呢。」

「我可沒睡著。妳一來我就知道了。」

「你好壞。」

「如果我不主動叫妳,妳打算怎麼辦?」

「你是看到我之後,才故意裝睡?」

「我心想怎麼走進來一個這麼幸福的小姐,就有點感傷。而且頭也有點痛……」

「你說我?我看起來幸福……?」

「…………」

「你頭疼?」

「沒事,已經不疼了。」

「你的臉色好像有點蒼白?」

「不要緊,已經沒事了。」

「好像名刀。」

真一的臉偶爾也會被人說「好像名刀」。不過,這是第一次聽千重子說。

真一被這麼說時,通常都是內心蘊藏什麼激情要燃燒時。

「這把名刀不砍人喔。況且這裡是花下。」真一說著笑了。

千重子走小坡回到迴廊的入口那邊。真一從草地起身後也跟來了。

「我想看遍所有的花。」千重子說。

站在西邊迴廊的入口,紅枝垂櫻的花海頓時令人置身春天。這才是春天。就連彎曲低垂的細枝尖端,都開滿簇簇紅色重瓣櫻花。那樣的大片花海,與其說是樹上開花,毋寧是繁花掛滿枝頭。

「在這裡,我最喜歡的就是這棵花。」千重子說,帶真一去迴廊外彎處。那裡唯一一棵櫻花格外茂盛巨大。真一也站在旁邊,眺望那棵櫻花,

「仔細看的話,真的很女性化。」他說。「垂落的細枝,還有花朵,都非常溫柔豐饒……」

重瓣櫻花的紅色,好像還染上一點紫。

(本文未完,更多精彩內容請看本書)