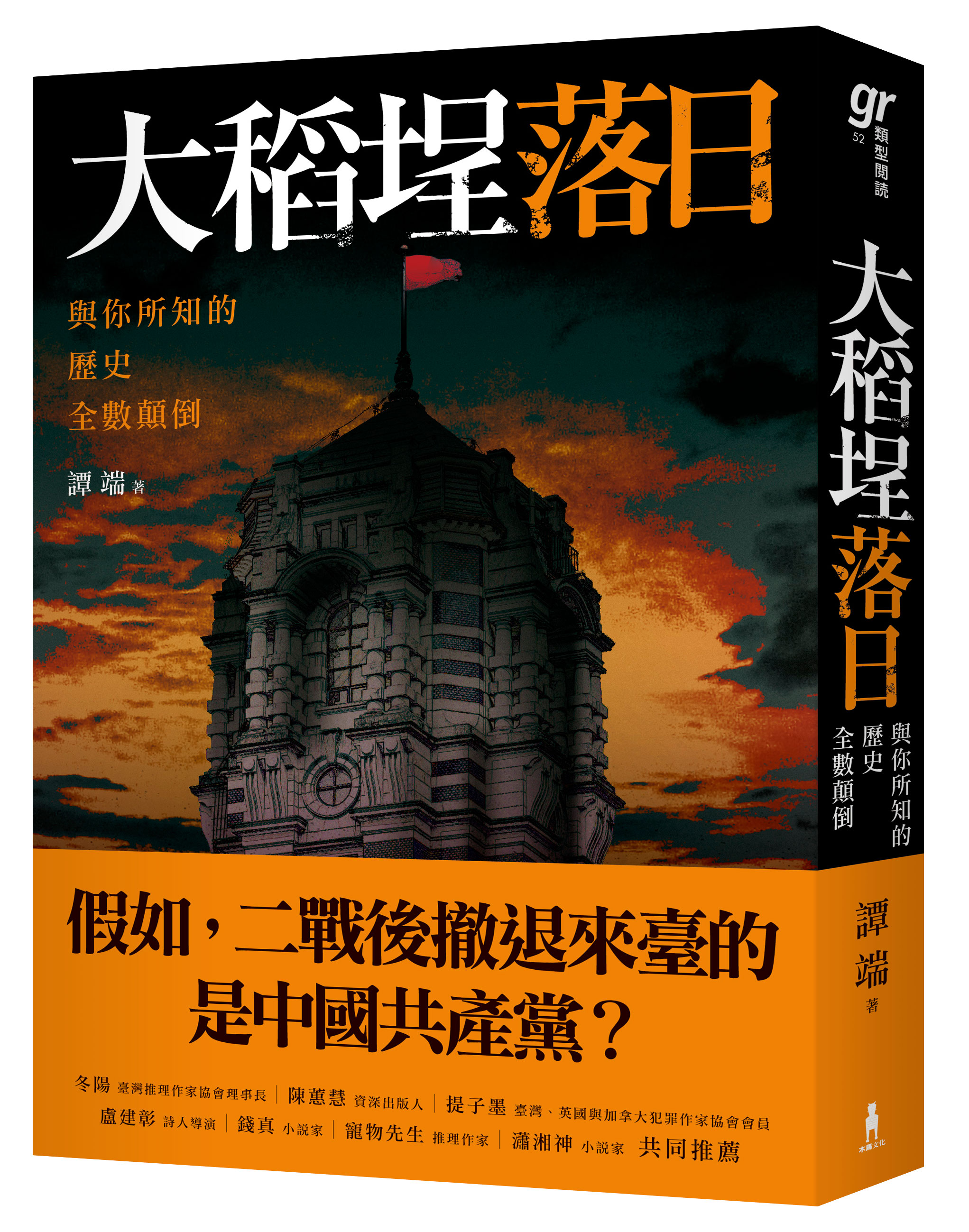

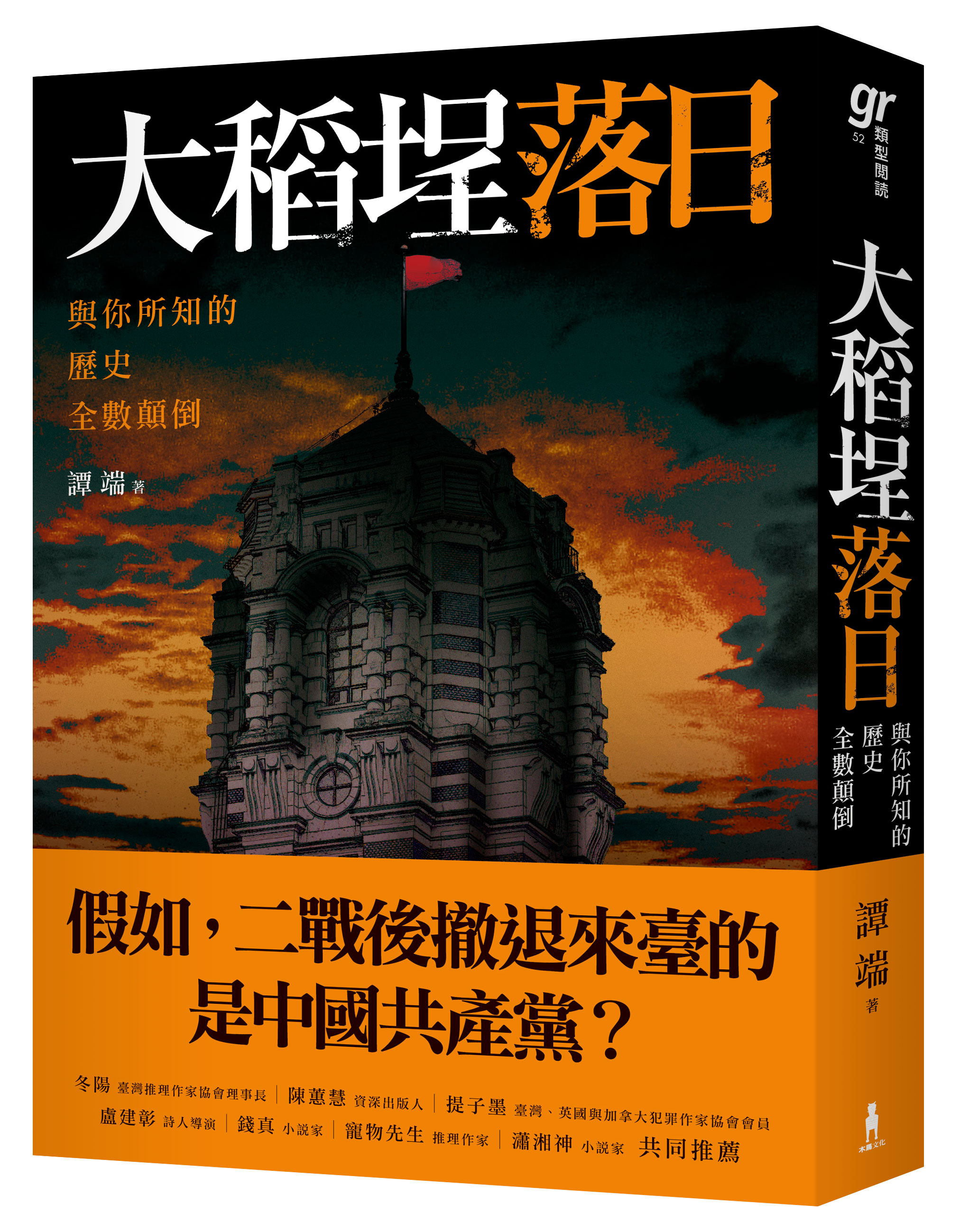

與你所知的歷史全數顛倒

假如……二戰後撤退來台的是中國共產黨?

共產黨統治下的台灣,淡水河畔一宗離奇的無名裸屍命案。

精銳的台籍探長在調查過程中,被捲入撲朔迷離的政治陰謀。

為了拯救家人,他必須不顧一切找出真相,動盪亂世中,無人可以相信。

一九六三年,毛主席統治下的台灣,在經歷過暴力土改後,社會奄奄一息。

落難台灣的統治者掀起反攻大陸運動、社會一片狼藉,飢荒、逃難。

大稻埕公安局公安偵察科探長李振源,臺灣本省人,受命調查淡水河畔無名屍命案。

多方幕後勢力阻撓、監視、叛變、綁架威脅、恫嚇是家常便飯。

調查期間,隨著政治運動展開,他的事業也落入谷底,人生一團混亂。

黑獄刑求中,他必須拋棄一切,愛情、友情、家族,甚至信仰,才能逃過死劫。

無端被捲入巨大的政治陰謀中,要保全性命、要救回落入獄中的家人,他唯一的出路是破案。

—共同推薦—

冬陽(臺灣推理作家協會理事長)

陳蕙慧(資深出版人)

提子墨(臺灣、英國與加拿大犯罪作家協會會員)

盧建彰(詩人導演)

錢真(小說家)

寵物先生(推理作家)

瀟湘神(小說家)

譚端

目前是專業按摩師。曾經營過一家名為「偵探書屋」的獨立書店。

楔

第一章:河裡的無名屍

第二章:風暴徵兆

第三章:大稻埕公安局

第四章:鐵道部

第五章:跟監

第六章:情人

第七章:偵察科辦公室

第八章:威脅

第九章:刑求

第十章:賭場

第十一章:罪人

第十二章:愛人

第十三章:提審

第十四章:重回崗位

第十五章:忠勇同志會

第十六章:悍匪

第十七章:深山中的寶藏

第十八章:張樹枝

第十九章:歐陽成

第二十章:回到原點

內文試閱

【楔】

「善人消逝無蹤影,惡棍成群挺立。」—戈特弗利德・凱勒 (Gottfried Keller)

高速震動下,蒼蠅薄翼發出穿透力極強的聲波,輕易穿透意識的堡壘,直達人心內核。惱人的嗡—嗡—聲,震蕩腦海波心,先是粼粼波紋,而後蕩起洶湧浪濤。

老農揮手驅趕,蒼蠅還是巴黏著他,在他耳根、眼下招搖,聲音直鑽大腦,揮趕不去。本來無所謂,蒼蠅挑釁、蚊子卑鄙,老農早習以為常,不怕叮咬。但今天他心情不好,孫子在部隊出了事,他難以接受。面對河水、空曠的河岸,他覺得稍稍放鬆,可這蒼蠅偏偏來招惹。

四月早晨七點,太陽快失去溫馴的脾氣。白鷺鷥緩緩起飛,展翅沿著河面低空翱翔。老農感到鼻前空氣窒結,沒有一點風,藍天、遠山、河流以及鷺鷥翩然身影,透露臺北漫長的,夏的氣息。

淡水河流淌緩慢,時間黏稠,好像永遠達不到更好的時日。河對岸的遠山像個躺臥的女人,那是「馬列山」,人們私底下叫它「列寧的情婦」。共和國建立前,本地人習慣稱為「觀音山」,那是宗教還未被視作精神鴉片全面禁絕的時代。不管什麼女人,側臉都不會難看,塌鼻子變高聳,寬闊的額頭,順著山線隆起的胸部,莊嚴神聖。女人的柔媚曲線可以化解男人粗礪的浮躁與持重。

河堤外河岸這一菜畦,耙梳整齊的田地像片長了苔蘚的黑巧克力,一格格的長方形,一點點的綠毛。田旁小屋,用廢棄木板、幾口大小不一的容器和廢棄物搭成,屋裡放著鏟、鋤、鐮刀……等農具。小屋從不上鎖,農具以白漆噴上生產隊編號,都是他從生產隊「借來的」。在他心裡是「借」,但沒有還的時間。奉獻公家這麼多,「借」這幾樣東西,他一點都不心虛。況且他想孫子在解放軍當連長,憑這一點,誰敢來跟他計較。

他頭頂草帽,生厚繭的大腳赤足踩在地上,草帽上刻意綁了褪色的紅布條—生產幹部的標誌。有了這個識別,一般民眾便不敢過問。他很清楚其中的公私分寸,也知道如何利用自己的小小特權。他一手插腰,吸著菸,凝望著成果,種子在土裡蠢蠢欲動,不久就會鑽出土壤向天空伸展。差不多再兩個月,春耕的稻米就要收成,他有點擔心宜蘭地區也會淪陷。南部嘉義、臺南、高雄、屏東都鬧蝗災,蟲吃了大部分作物。他希望蝗蟲別肆虐到北部。據說,黨在臺北到處放麻雀,對付蝗蟲。他大聲疾呼,麻雀也是吃糧食作物。可,誰會聽他的?

空氣有些河水散發出來的怪味。河水混濁,色澤黑污,經常有些死魚、死蝦,甚至翻著白色肚皮的死狗漂流出海。他嘆了口氣,戰後,淡水河沿岸蓋了許多工廠,高舉不僅要恢復生產,還要「超英趕美」,但他……他沒去過米國、英國,不過從工廠生產出來的毛巾、牙刷、肥皂的品質,就能推想現在的生產力。別說西方敵人了,就算以前日本殖民時也比不過。唯一的長處是自己生產,價格低廉。

當他正這麼想時,心頭一緊,全身僵硬。警覺地四下張望周邊有沒有人,冒了一頭汗。幾年前,黨在全國推動「嚴打心頭一閃念」,要求每個人只要心中有任何「反動」念頭,哪怕只是閃個念頭,連說都不用說出來,沒付諸行動,也都要自首,向黨坦白,向黨交心,糾正自己的「思想不正確」。像他這樣對黨和國家指指點點,還好附近沒人……他不打算去公安局自首。他孫子是解放軍的連長,他可不能讓孫子丟臉。

他看了一下,四下無人,有驚無險,用手一摸額頭,是冷汗。

靠近河流那一溜兒的芒草人一般高,無風,芒穗連搖都不搖一絲。他想了想,走去,三兩下就利索地清整乾淨。

此時,突然有幾隻鳥大聲振翅掠過天空。

在臺北河岸這頭站著,望向三重,視野開闊,可以看到很遠的林口臺地,遠遠的高地仍有些氤氳之氣。

那隻蒼蠅還是不肯善罷干休。

七點二十五分,陽光有點強了,曬得他瞇眼。老農打算回家。

突然河面上漂著個有顏色的東西吸引了他的注意。他吸口菸,不以為意,繼續看著遠處平躺的「列寧的情婦」。那東西遠遠看是個白色團,逐漸漂過來之後,白色漸漸變大,他再次看去。心想,誰那麼沒有公德心,什麼垃圾都亂丟。近來河上經常漂過不可思議的東西。這回兒漂過來的是什麼?

他皺起雙眼使勁瞧,驚慌地倒退了一步,不由自主地大叫了呀一聲。是人!好像還在動?

他看到一個人,載浮載沉。他慌張起來,原地踱步。走了兩步又轉回來,又往另一個方向走兩步又轉回來,手不自主抖起來。他六神無主,這些動靜嚇到藏在附近蘆葦裡的鳥,驚飛起來一片黑影。他想求救,但叫不出聲來,他一下看天上,一下看河邊。那人是在掙扎?還是已經死了?他老眼昏花了嗎?老農揉揉自己的眼,不敢確認,一時不知該怎麼辦才好。

他又往前站了幾步眺望,差一步就要掉到水裡地仔細瞧。難道是死了?可是看起來好像……還在動,不,又像一動也不動。他一想,若還活著,現在還有救。老農在岸旁跟著跑了一段,才鼓起勇氣走入河裡,那人已經往下漂了幾百米。他踩著泥,發現前幾天下雨,水流比較大,河水比較深,泥水淹到他的腰,很難走,他每跨一步,那人就流得更遠。他蹣跚走了一段才決定全身浸到水裡,畢竟河很臭,已不如當年能摸到魚蝦的時代,需要極大的勇氣。

等到他伸手碰到那人,心涼了半截。他意識到這是個死人,一動也不動毫無反應,而且感覺他的皮膚比河水還要冷。來不及後悔,他抓著人的臂膀就往最近的岸上拉。

他把人拖上岸,在陽光下曝著。老農累得躺在地喘氣,全身濕淋淋,手腳污黑,用手掌抹抹臉,不知道什麼髒東西糊了半張臉,很是噁心。他看到黨委會贈送的手表顯示七點四十五分。手表進水,他很後悔下水去救人,沒事找事,糟蹋了這支表。他兩手一攤,動也不想動,累死了,什麼也做不了。他躺著面對青天白日許久,感覺自己像要掉入天空裡。那屍體救起了,他卻惹了一身腥。蒼蠅又飛過來,嗡嗡聲在耳邊。不知道是不是同一隻,他閉起眼,任由那小昆蟲放肆撒野。

一具屍體、一個精疲力竭的老人、一隻討人厭的蒼蠅。

陽光在他閉緊的眼皮上閃耀成亮粉色,他薄薄的眼皮擋不住眩目的太陽。過了好一陣子,老農才吃力爬起來看那人。嘴半開,臉蒼白,已氣絕多時。下一幕讓他雙腿再次無力癱軟,這人的雙手雙腳都有道很深的傷口,筋被挑斷了,明顯是報復。在他們這有個傳統,要報復誰,就揚言要砍斷對方的手腳。

不行,他意識到要立即去報案。勉強從地上爬起來,走兩步又腿軟倒下。他扶著地努力站起來,踉蹌走回,到處找他的鞋,提起腳步快跑回到破爛小屋邊,騎上不久前兒子送他的「伍順牌」自行車,直奔警察局。這自行車的每個零件都是油光滿滿,騎起來刷刷的順暢。這輛車是公私合營後,共和國第一輛自產腳踏車,他的第一件奢侈品,這是他在解放軍當連長的孫子在他七十大壽那年送給他的。第二件就是這隻黨委會致贈的國產表了。他因為被評為全國勞動模範,所以黨送了他一只手表,以茲紀念。

幸虧他一生做的都是粗活,搬運貨物,製作農具,雖然高齡,但體力還不致太差。他緊握著龍頭把手,似乎太用力,車身反而還有點搖擺。但很快自行車如脫韁野馬,一路向前衝。老農騎得飛快,速度連他自己也有點害怕。

一個近八十歲的老人用衝刺的速度騎車,一路上惹人注目。街邊鐵工廠上半身裸露的鐵匠本來正在專注打鐵,老農不可思議的速度吸引了他的目光,手上拿著鐵鎚抬得高高忘了放下,嘴上的菸醺得自己眼瞇了起來。過馬路的行人也被這輛自行車嚇到,一時進退失據。電線桿上綁著紅底白字的帆布標語「農業為基礎,工業為主導」,被單車刮起的風捲起在空中飄揚。電線上的麻雀被這橫衝直撞的大物嚇得四處飛舞。老農趕抄近路走,大稻埕後巷滿地都是污黑的排水,有醉漢臥在地上,身旁都是嘔吐物。老鼠被嚇得立刻躲進人家門裡。居民晾曬的衣服擦到他的臉,地上的水濺得牆上都是。腳踏車刷刷響,沒有一點嘠嘠聲,車子保養得很好,像子彈一樣往前衝。老農衝過延安北路,沿著保安街,過瑞金北路,再沿錦州街到達街口的警察局。在錦州街和寧夏路口他差點撞到一個穿綠軍裝的大媽。大媽大叫了一聲,立即用外省口音罵罵咧咧:「哎喲!你這人怎麼騎車的!」狠狠地瞪了他一眼,幾乎與此同時她手上拎著一籃雞蛋全砸在地上,一灘黃色暈了滿地,也濺到她的布鞋。老農看也沒看一眼,飛速掠過。

老農熟練地下車,氣喘吁吁,停在華麗的建築門前。架好車,沒上鎖,他直接走到大門,不由自主在門前停了下來,往上看了一眼。扁額上刻著「大稻埕公安局」六個燙金大字。

老農理理自己的衣服,拍了拍剛才弄髒衣物的泥土,把自己盡量整得莊重一點,壯起膽子走進去。

門口當班的警察戴著白色盤帽,身穿整齊的白色長服,衣服燙得平整,領口有兩片紅領章,上頭有個金色五角星,腰繫著咖啡色皮帶,顯得十分精神。看到老農進來,值班警察依然坐著不動:「有什麼事?」隨即聞到老農身上的味道,看他渾身污泥。警察掩鼻,一臉嫌惡。

老農看這警察面熟,馬上想起是以前太平町推流動攤車「涼粉王」的長子。這孩子從小都不叫人,一雙眼賊乎乎的老是轉著。涼粉王現在可是街道辦公室主任,很有點權勢。對這樣的後生晚輩老農說不出什麼客氣話,一邊喘息一面試著用漢語把話說清楚:「有—有—有具屍體,在—淡水河。我—我早上整理菜園時,看到!」他吃吃憋憋敘述自己如何下水又如何將屍體撈上岸。

警察聽到是報案,還是命案,沒有立即睜大眼睛,只冷冷地看他,好像這事無關緊要。警察看起來大概二十歲,僚氣卻很重。他鐵著臉,冷冷地盤問了好多問題。老農心裡急得像熱鍋上的螞蟻,肚子又有點餓,但小警察只管自己的節奏。他不疾不徐地一個問題一個問題地問:

「你怎麼知道是屍體?」

「你有摸過他的鼻息嗎?」

「人沒死的話你應該先去找急救單位。」

「什麼?你確定人死了?」

「在哪發現的?」

「淡水河?那是我們的轄區嗎?你是不是該去大龍峒公安局報案?」

「你一個人發現的嗎?」。

老農臉一下紅一下白。小警察不斷推阻著老農,好像不希望有人報案。

「我告訴你,如果謊報命案要受制裁。想清楚,後果自負。」小警察一直轉著手上的鉛筆,板著臉。

不肯罷休的老農盯著他良久,半㫾不發一言,用他農民的倔強對抗。小警察終於明白他的堅決。他放下筆,不情不願地說:「跟我上樓。」悻悻然離開他那溫熱的籐椅,轉身就走,把老農和他渾身的臭味甩在後頭。

老農亦步亦趨跟著值班警察走上樓。樓梯間正面鑲著五個大紅字「為人民服務」吸引他的目光,沒注意到經過他的警察無不掩鼻閃避。小警察走到刑事偵查科門邊停下腳步。

小警察整理了衣服,精神抖擻地喊道:「報告!」看到偵查科有人拿眼角餘光看他才繼續:「這位老同志來報案。說他在淡水河邊發現一具屍體。」本來辦公室的人沒一個理會值班警察前半句「報告!」,但聽到後半句「一具屍體」四字,所有人都停下了手上的事。一位正喝茶,茶杯舉在手上,熱茶冒著靄靄蒸氣。另一位正在看報,拿報紙的手跌到大腿上,眼神越過報紙看著他們倆。還有一位正在寫東西,被這四個字震住了,抬起頭兩眼呆看著他們。牆上時鐘顯示早上八點十五分。旁邊白牆上掛著中央印製廠的紙質日曆,撕得不規則的毛邊厚厚一疊,寫著一九六三年四月十五日星期一。窗外樹上傳來蟬鳴,嗡嗡嗡、吱吱吱,典型的臺灣之夏。

一時之間大家都沒反應。不知過了多久,才有人打破沉默。

「命案。」其中一位大聲複誦,其他人把頭轉去看同一個方向。

老農生平第一次來到這間公安局二樓,他看到這裡清一色全都是男人,長相一概橫眉豎眼,滿臉凶悍。偵查科十六張桌子拼成一排長型辦公桌,其中有個人趴在桌上睡覺,另一人椅子向後倒,椅靠牆,也在打盹。長桌頂端橫壓著一方大桌,桌後高背椅子統觀全局。趴在座位上睡覺的這位,身穿白色背心內衣,打著呼嚕,渾身酒氣。靠牆睡覺的,斜坐著,兩手蓋住肚臍,頭靠著牆入定一般。他面前桌上的菸灰缸滿滿都是菸屁股,桌上的茶也涼了。天花板上的吊扇旋轉,吹出菸灰缸中半桌的菸灰,但吹不散辦公室濃濃菸味、酒氣和男人混雜的汗臭味。

此人沒有反應。繼續打呼。

「有命案!」一位比較年長的警察本來在沙發區看《光明日報》,像貓兒一樣安靜地走到打盹者的身邊以很穩重的聲音在他耳邊輕喚。

「科長。」

那人沒有反應。

「命—案 。」年長的警察在他耳邊更大聲說道。

科長突然睜開眼、坐起來。他努力地從睡夢回到現實,四下張望分辨東西南北,雙手在臉上用力搓揉幾下,聚集精神,調整眼神焦距。桌上名牌標示著,科長:李振源。

「 哪裡?」李振源問道。

「淡水河!」眾人齊聲。

他倏地站直,又揉了揉臉,雙手互相搓了搓。隨手拎起掛在椅背上的白襯衫,邊走邊穿,一瞥仍趴桌不醒的另一人,聲也不吭就往樓下走。其他警員湊步跟上。

「淡水河哪裡?」李振源問。

「臺北鐵橋附近,」老農用臺語說:「但我拉上岸時已經靠近歸綏街。」

李振源沒有回頭,口頭交代下屬:「我騎車過去。你們把偵查車開過來。」他看了一眼老農:「這位老同志就是報案人?您也是騎車來?你騎前面,請您帶路。」