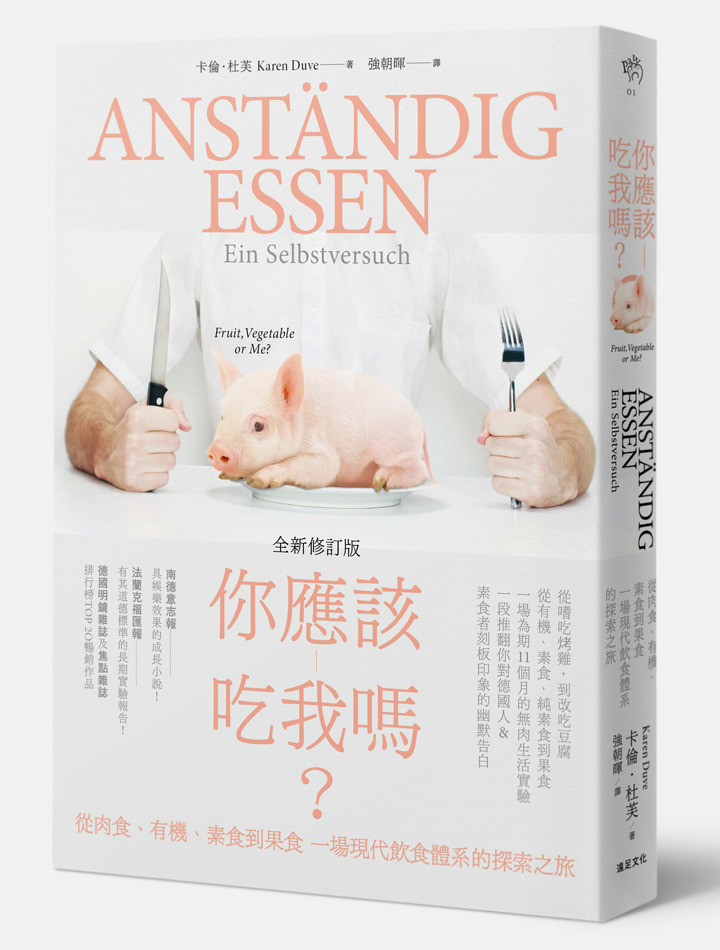

法蘭克福匯報:有其道德標準的長期實驗報告!

德國明鏡雜誌及焦點雜誌排行榜Top 20暢銷作品

推翻你對德國人及素食者的刻板印象

從有機、素食、純素食到果食

一場詼諧幽默 讓你捧腹大笑的飲食探索旅程

有時候,交換房子交換的不只是房子,也包括彼此飲食生活習慣。

自由撰稿小說家杜芙(Karen Duve) 曾以小說《下雨》(Regenroman) 及《這不是情歌》(Das is kein Liebeslied)授權超過14國,而登上國際出版舞台,她一直居住德國北德平靜的鄉間,和一位原居住在柏林友人的克爾斯汀交換房子,兩人因而相識,有一段時間同住在一個屋簷下。

克爾斯汀是極端素食生機飲食者,所有吃的用的都在有機商店購買,而杜芙和多數人一樣,不特別堅持健康飲食,即使知道健怡可樂裡面多的是化學添加物、蕃茄醬的重點是強化口感的化學醬而非蕃茄、香腸裡面充滿了族繁不及備載的填充物,她仍照吃不誤。但就在跟克爾斯汀同居的這段日子裡,「無肉不歡」的杜芙竟決定採取漸進式的方法,透過個人的身體力行去實驗有機、方便素、純素及果食等四種飲食法,並以一年的時間誠實記錄自己擺盪與逐漸改變飲食習慣,同時也紀錄這段時間個人在人道、生態及價值觀方面的思考,進而完成這本素食者的告白。

本書按月份從2009年12月開始,作者透過幽默風趣的筆調、清晰明快的文字,紀錄下自己在飲食習慣乃至生活習慣上的各種改變。從盡量採購沒有加工的肉類,到減少採購肉類食品,到多買蔬果產品;從減少吃蛋類製品,到購買非溫室大量栽培的蔬果,最後杜芙連皮大衣也丟棄,不再購買動物皮革製品。在此同時,杜芙也重新思考,如果我們真的不吃肉,那麼植物呢?人類的同理心究竟從哪裡開始?如果我們對於同為地球生物的動物有同理心,我們願意為這個同理心犧牲個人的慾望到什麼樣程度?例如口腹之慾,例如穿上皮革大的時尚感。為了滿足人類肉食習慣而有計畫的畜養然後大規模屠宰動物究竟符不符合經濟效益?養過雞的杜芙也自問:飼養雞隻的費用怎麼可能讓消費者在超市以2.99歐元(台幣125元左右)就買到一隻烤雞,這中間經過怎樣曲折殘忍的飼養與屠殺才能生產出一隻在超市得以賤價出售的烤雞?

本書作者無意大肆宣揚素食倫理,無意提倡生機健康,更無意抨擊濫殺動物或大量屠宰動物的人類是多麼地自私,她不過是從改變採購飲食習慣的身體實驗,重新思考個人的生活觀以及人際關係。在這本一年素食者日記式的告白裡,讀者將伴隨作者幽默溫暖的文筆,清晰卻不流於刻板的思路,與其共享這段心理與生理上的奇妙旅程。

你可以繼續享用肉食、品味乳酪、讚美蜂蜜的美好滋味,

但是你不能放棄思考,各種與飲食選擇相關的可能性!

當面對死亡時,

一位諾貝爾物理學獎得主

與一個頭腦簡單的所謂低級生物,

哪一個更痛苦?

當一頭豬意識到自己就要被屠刀宰殺時,牠一定會絕望地嘶叫哀號;當一位諾貝爾獎得主遇到同樣情況,反應很可能與此無異。動物與人的物理特徵,究竟是一種質的差異,還是程度的不同,對此,人們迄今仍然莫衷一是。

如果你飼養了一隻動物,

目的是為了有一天把牠殺掉,

那麼你必須為牠承擔義務嗎?

是的,我要給牠提供一個良好的生活環境、一些同伴、一片池塘、一片沙地,還有花樣變換的可口食物。而且,我還要給牠足夠長的壽命,比野生同類更長的生命。

大規模養殖業的狀況究竟要惡劣到何種程度,

才能引起人們的足夠重視,讓人們感覺到不適,

並願意為此開啟大腦的理性思考呢?

假如雞被關在狹窄的囚籠裡(每平方公尺三十九公斤),終日與自己的糞便為伍,腳爪潰爛,身體臃腫扭曲,沾滿令人作嘔的污穢,這些想像是否足夠可怖?或者更極端一些,假如這些雞每天增加百分之六‧五的體重,就像一個每天增加兩公斤體重的十歲兒童一樣,由於腿骨發育與肌肉發育無法同步,牠們當中三分之一不滿四十天便已行動不便,而不得不被提前宰殺,這樣的情形算不算可怕?對自身過失的種種反思,最終歸結為一條結論:我們的所作所為都是出於自私。

究竟是誰,

決定了我們吃進嘴裡的東西?

我還想問問,他每天吃進嘴裡的東西,究竟是不是他自己的選擇;或者說,在座的這些人,有哪一個人真正想過,自己該吃或不該吃哪些東西,而不是一味不假思考地讓父執輩的習慣決定自己的嘴。

卡倫‧杜芙

1961年出於生德國漢堡,和一頭騾、一匹馬、一頭驢子及兩隻貓、兩隻雞同住在德國北部的農村。曾獲得多項殊榮:其小說作品《雨小說》(1999)、《這不是情歌》(2002)、《被綁架的公主》(2005)及《計程車》(2008)皆由艾希博恩(Eichborn)出版,屢創銷售佳績,並且被翻譯成十四種語言版本。

強朝暉

曾在中國大陸《南方週末》、《新京報》、《人民日報》、《世界知識》等報刊發表評論文章;在瑞士工作期間任《北京青年報》駐外特約記者,以新聞深度報導為重點,其間發表的揭露瑞士酒店學校騙局的系列報導曾在中國大陸境內外引起迴響;在德國《時代週報》工作期間,曾多次為《時代週報》、《日報》等德文報紙撰寫報導。

「……人在涉及動物的問題上並不負擔任何義務。」

(教皇庇護九世)

「西班牙人是虔誠的基督徒,

對撒旦的誘惑從不動心,

雖然他們鄙視種種貪欲,

但折磨起動物來卻毫不手軟。

牲畜都是些沒有靈魂的傢伙,

活該要受人的教訓,

讓它們受苦又有何妨,

弄死它們才更清爽。」

(海因茨·埃爾哈特)

氣溫一再攀升。今年七月,是全世界自一百三十年前擁有氣象記錄以來最熱的七月。在俄羅斯,氣溫創下有史以來的最高紀錄,沃羅內什的氣溫甚至在八月二日時達到攝氏四十四度。伏爾加河的一條支流徹底乾涸。進入夏天以來,爆發了數百起森林大火和泥煤沼澤火災,其中多起就在莫斯科附近。普丁親自導演了一部「現場紀實片」:他讓電視台錄下自己在樺樹林中用手機指揮救援的鏡頭,然後通過電視新聞向觀眾播放。之後鏡頭一轉:只見梅德維傑夫總統坐在辦公室裡,手舉電話聽筒,按照普丁指示向火災現場調兵遣將;巴基斯坦的暴雨仍在下個不停。洪水導致印度河向南改道,受災人數上升到三百萬人。波蘭、捷克、巴伐利亞和東薩克森等地,同樣遭到洪澇災害的侵襲。有些地區的降雨量超過每平方公尺五十公升;在波蘭,有八個人在洪水中遇難。尼斯河支流上的維特卡大壩決堤;在德國,有三位退休老人在自家地下室溺死。在邊境城市格爾利茨的部分地區,數千人被迫遷離。被水淹沒的汽車只有天線露在水面上。尼斯河格爾利茨河段的水位達到七‧○七公尺,這裡平時的水位一般只有一‧七公尺。

專家們說,創紀錄的高溫和洪水並不代表氣候災難已經成為現實,但是由於全球暖化,這種極端天氣今後還將頻繁出現。哎,朋友,聽懂了嗎?你覺得,這氣候災難到底是來了,還是沒來呢?

麵包車在一望無盡的鐵皮屋前停了下來,在晴朗的夜色下,這排二層高的小樓顯得格外突兀。加上司機和攝影師,我們一行總共八個人。大家把黑色帽T的帽子套在頭上,一個接一個跳下車。我沒有穿帽T,只能把黑色夾克的領子豎起來充數。彼德早就打開了行李箱,大家走過去,每個人從裡面拎出兩個漆成深色的運貓的箱子,然後彎著腰,躲進灌木叢的黑影裡。高大的建築物,在屋前拋下一溜黑沉沉的陰影。那黑暗壓抑的氣氛,總讓人聯想起某個舉行邪惡儀式的秘密宗教場所。這種感覺並不是空穴來風。就在這座二層樓高的樓房裡,關著幾萬隻、甚至幾十萬隻雞。這一次,我肯定來不及數。麵包車緩緩開走了。彼德拎著箱子,走在隊伍的第一個。我們跟在後面,悄悄走出幾百公尺,一直走到鐵門前,然後站在那裡,等著彼德走回去,把無線遙控的監視器安裝好。頭頂星光閃爍,清澈的夜空看上去就像是天文館裡的星空。但是,在屋前的陰影裡卻到處漆黑一團,幾乎伸手不見五指。每個人都屏住氣,一聲不吭。站在我身旁的一個女孩蹲下身子,把尿撒在草叢裡。更可笑的是,我的右膝蓋突然開始顫抖,一個勁地抖個不停。過了好半天,才漸漸放慢下來,把抖動的頻率固定在類似縫紉機針頭的速度上。這輩子,我從沒有打過劫,也沒搭過一次野雞車。當年,有一次我跟在兩支漢堡的龐克樂隊「金色檸檬」和「呼拉」的屁股後面,隨他們去趕場演出,樂手們已經鑽進了地鐵,而我卻執意要到自動售票機買票再上車。那一大群人的哄笑和挖苦,也沒能讓我改變主意。我挪了幾步,想讓緊張的膝蓋放鬆下來。一個人若想做些自認為正確的事,不僅要克服脆弱的神經,有時候,還得不惜和法律對抗。以「此乃非人類」為理由,為欺負、壓搾和殘殺弱者尋找藉口,這不是我所理解的法律。

彼德回來了。他遞給我們每個人一雙黑色的、用完即丟的橡膠手套——哪裡能弄到這些東西?莫非是動物拯救組織的專用品?——和一副塑膠鞋套,以免我們把細菌帶進雞圈。真沒想到,動物拯救行動組織得竟然這樣細緻,這麼有條不紊。我沒有聽到過一句指令,但每人似乎都很清楚,下一步該做些什麼。如果讓彼德去管理一家大企業的話,他一定會是個不錯的老闆。這時,只見他獨自悄悄走過去,把門打開一條縫,探身觀察裡面的動靜,看看有沒有雞蹲在門後面。如果這時候,所有人全部一擁而上的話,肯定會把雞嚇得亂撲亂跳、爭先恐後地往門外逃。我們解放這些雞,可不是為了給牠們自由,然後讓牠們變成狐狸的大餐。和平常的動物拯救行動不同的是,我們並不是簡單地打開柵欄門,把動物放出去,讓牠們被突如其來的自由搞得不知所措,而是根據我們的安置能力,救出相應數量的動物。我使勁把橡膠手套往手上套,但因為天太黑,或者是尺寸不對,說什麼也套不上。直到彼德把門徹底打開,我的手套還沒有戴好。但是來不及了,我們必須拎起箱子,立刻開始行動。大家一個跟著一個,陸續鑽進雞舍,把箱子在靠近大門處疊好,然後順著牆邊,摸黑往前走。我還在跟兩隻橡膠手套搏鬥著,突然,啪的一聲──一隻破了,啪──另一隻也破了。在距離前額幾公分遠的地方,我可以感覺到雞的溫度,嗅到牠們的氣味,聽到牠們緊張的咕咕聲。就在剛剛進門的時候,藉著彼德頭燈的微弱光亮,我和牠們短暫地打了個照面。所有人都進來了,大家貼著牆,一字排開站好,然後打開各自的頭燈。撕破的手套黏乎乎地掛在我的手指上,八成是我慌亂中套錯了指頭。面前一大排高大的鐵架,看起來和建材五金大賣場裡的金屬貨架沒什麼兩樣,只不過,上面堆的貨物只有一種:長著棕色羽毛的母雞。在女攝影師的閃光燈把鐵架照亮的一瞬間,我忽然感覺一陣暈眩。眼前的景象,就像是一隻雞站在兩面巨大的鏡子之間,鏡像被一遍遍反射,變成了一列長長的無止盡的母雞方陣。彼德遺憾地說,很抱歉沒能找到一家比狀況較為糟糕的養雞場,這個地方看起來簡直就是雞舍中的典範。而且眼前這一家,並不是真正的籠式養雞場,而是圈養的,所以不會讓人感覺很可怕。第一眼看上去,這座雞舍和裡面的雞甚至很有井然有序。屋裡的空氣也不算難聞,只略微有些霉味。供雞活動的地盤位於雞籠下方,它的高度對人來說雖然有些委屈,但對那些平時總喜歡往低矮的灌木叢裡鑽的雞來說,當然算不上什麼。雞籠裡鋪著沙子,可供雞用來練習刨食,雖然刨來刨去,也刨不出什麼可以吃的東西。整座雞舍,看不見一隻死雞,也看不見太多的糞便。這裡,簡直稱得上是一間模範雞舍。但是,當我的眼睛漸漸適應黑暗後,我突然看到一隻畸形怪物,剛剛還趴在地上,現在正一搖一晃地朝我走過來。那當然是一隻雞,這裡除了雞,也找不出別的東西。但是,這隻雞的樣子,就像是我小時候用栗子和火柴棒做成的小雞。一顆正常大小的雞頭在細細的脖頸上,下面是羽毛稀疏的身子。脖子光禿禿的,那模樣活像是禿鷹。背上的毛也幾乎全掉光了,看上去就像是剛從煮湯的鍋裡蹦出來的一隻雞。在仔細觀察了周圍其他雞以後,我發現,這裡至少每兩隻雞當中,便有一隻的情況惡劣(羽毛稀疏或禿頭)或極端惡劣(大面積缺羽、皮膚裸露、禿頸)。由於雞的位置比人的視線略高,而且一隻隻擠在一起,所以牠們身子側面和後面掉了毛的地方很難一眼看到。在整個雞群裡,找不出一隻羽毛完整的雞。這就是法律允許的大規模飼養業的原則:在可允許的範圍內,盡可能在同一空間內飼養更多的動物。但是我們不禁要問一問:什麼叫「可允許的範圍」?如果雞被擠得掉了毛,就像是被割草機剪過一樣,那就可以說明,籠裡養的雞數量太多了。人們應該從雞舍裡拿出兩三千隻雞來,好讓剩下的雞不再擠得掉毛。但實際上,人們卻總是想盡辦法,讓雞去適應這種不適宜的環境。彼德叫我注意那些雞的喙。它們是被剪斷的。這是養雞場通行的作法:用燒熱的鋼絲或雷射,把雞喙的前緣剪掉,以免這些雞因為好鬥或無聊而去啄其他雞的羽毛。斷喙的過程一定很痛苦。雞的大片神經都集中在喙尖上。如果一個人每天給幾萬隻雞斷喙,難免會出差錯。有的雞被剪斷的不是喙尖,而是大半個喙。那些被剪掉半截喙的雞看起來根本不像禽類,而像是某種長著角的小恐龍。有些雞的上半截喙完全被剪掉了,所以根本沒辦法再啄食。假如不是吃流食的話,這些雞多半只能餓死。可是,為什麼這些雞被剪斷了喙,卻仍然被啄得光禿禿的呢?我只能想到兩種解釋:一是斷喙的辦法根本沒有用;二是這種養殖法把雞變得脾氣暴躁,非要相互掐個你死我活不可。而後一種可能性,正是人們想要避免的。但是,只要這些雞能堅持幾個月,並且堅持下蛋,就算牠們渾身被啄得一毛不剩,又有何妨呢?

彼德遞給我一只打開的箱子。我抬頭看著頭頂鐵架上的一隻隻雞,牠們正用譴責的眼光望著我。我的心裡突然蹦出一個念頭:當一個人死後,也許那些被他吃掉的動物都在等著他,然後用這樣的目光怒視他。就像我面前的這些雞一樣。

「天啊,我該拿哪一隻啊?」我不知所措地問。

「我都是拿到哪隻算哪隻,」彼德答道,「有些人是挑那些模樣最可憐的雞。不過,你也可以這麼想:反正那些雞也活不長了,還不如去救一些能活得更久的。」

我最終還是決定挑那些掉毛最嚴重、受的苦很可能最多的雞去救。其實,我更希望有機會去拯救那些實驗室裡的動物,比如說米格魯。人們為了研究牙周炎,常常用鑽頭鑽透這些米格魯的上顎。如果哪一天我闖進這樣一間實驗室,我一定會把它砸個稀爛。但是,一來我不知道,假如我被抓進監獄的話,我的馬和騾子該交給誰來幫我養;二來到最後,這家研究所肯定會向我索取賠償,然後繼續他們的試驗;三來,這樣一起小小的拯救行動,就已經嚇得我撕破了橡膠手套。最後,我們一共帶走了二十四隻雞,每個箱子裡裝了兩隻。沒有人會發現,這裡少了這些雞。

回去時,我們拎著裝滿雞的箱子,躲在樹叢裡,等著上車。彼德邁開步伐朝著一個大概是裝沙子用的碩大鐵皮箱走過去,然後招招手,把我叫過去。他打開箱子,用手電筒往裡一照,只見裡面密密麻麻堆滿了死雞。

當我們一行人坐上車時,我突然感到極度的疲憊。

「唉,」我說,「這事可真讓人糾結啊,我們救出了二十四隻雞,可每救一隻雞,都要丟下幾千隻雞,讓牠們繼續在雞籠裡受罪。現在,你們還覺得這件事好玩嗎?」

大家用吃驚的目光望著我。

「什麼叫好玩啊?」

「哎,剛才那場面多刺激啊!別跟我說,你們剛才不覺得很有趣……」

「這件事我已經幹了十年,」彼德說,「我早就不覺得這事有多刺激了。對我來說,問題變得很實際,這就是,每次行動都得熬夜。比如說今天,等我們到家的時候,已經是早上四點了,也就是說,新的一天又開始了。別忘了,我也有自己的工作。每當過了一個周末,我的身體才剛剛恢復,卻又要準備下一次行動了。」

「那你幹嘛這麼勤快呢?」

「為了盡可能解救更多的動物啊。」

占美尼這兩個月不在家,他正在科隆拍一部電視劇。貝婭特來串門子,他想看看被我帶回家的那群雞。果然,他被雞的樣子嚇了一跳。

「牠們不光是羽毛被啄得亂七八糟的,你看看牠們的雞冠,那麼蒼白,一點血色都沒有……」

「是呀,」我回答道,「我們平時吃的那些漂亮的紅棕色放養雞蛋,就是牠們下的。」

對這群重獲自由的雞來說,我這裡依舊不是天堂。牠們仍然是被圈起來,不能到處亂跑。而且,我原來養的那些雞都很欺生,總是追著牠們亂啄亂咬,不讓牠們靠近雞食盆。特別是胖胖的皮普西,牠專門愛啄那些雞身上已經掉了毛的地方。每次當牠的尖喙擊中幼嫩的、包裹著一副弱骨的粉紅色皮膚,那景象簡直令人慘不忍睹。幸好在我這裡,牠們還算有地方可以躲。院子裡低矮的灌木叢,正是牠們理想的藏身之地。而且,過不了幾天,等牠們和「老住戶」混熟了,重新排好階級,這種廝打的場面自然就會結束。

這時,小貓辛博跑了過來,用身子蹭著我們的大腿。

「這傢伙看樣子也不太好啊,」貝婭特說,「肯定是貓糧有問題。」

「我早就不餵牠們素食了。」

辛博對素食有嚴重的皮膚過敏反應。吃了那些貓糧以後,牠的毛色變得暗淡,不停地掉毛。我很高興終於找到了藉口,再也不用為牠們買素貓糧了。兩隻貓恨透了素食,每次都會剩下大半盆。貝婭特彎下腰,仔細觀察著那些雞。

「哦,我從來沒聽說過,養雞還要把喙尖剪斷。這可真可怕。」

「這還不是最嚴重的,有些雞的喙整個都被剪掉了。」

貝婭特氣憤地搖了搖頭。

「下次解救動物的時候,我也和你們一起去。」

巴基斯坦的洪災仍在不斷漫延。受災人數已經超過一千兩百萬人,一千七百人喪生。國際市場上的棉花價格大幅攀升;在俄羅斯,卻仍然滴雨未降。山林大火侵噬了十八萬頃森林,受灰燼的影響,莫斯科的空氣能見度甚至不到五十公尺。國際市場上的小麥價格也隨之上漲。

自六○年代以來,由於天氣因素導致的自然災害,如沙塵暴、洪水、森林火災等,數量增長了三倍,災害造成的損失則增長了八倍。說實話,目前的社會和政治狀況竟然還能保持老樣子,仍然讓肉食者們覺得自己的行為是合理合法的,這實在令人匪夷所思。

恰恰在我的素食階段的最後一個月,十字山區的「Veni-vidi-vegi」商店休假關門了。我該到哪裡去買用沒塗奶油的烤盤烤出來的麵包呢?我實在沒有勇氣,到勃蘭登堡的普通超市去打聽這件事。他們一定會覺得我這個人有病。意外的是,就在幾個村子以外的克羅斯特村,我竟然發現了一家專賣純素食麵包的小烘焙坊。看來,吃素確實不是一件難事。心情好的時候,我甚至不再覺得放棄肉食是一種束縛,而是一種解脫,使我終於走出了剝削、摧殘、不公和殘酷交織的爛泥潭。幾個月以來,至少在我面前,所有的雞和牲畜都是安全的。迫害和殘殺動物的機器雖然仍在轉動,但起碼不再是因為我。有一次,占美尼問我,自從吃素以後,是不是感覺自己比以前「乾淨」了。乾淨?我不知道。也許是我對自己太瞭解了,知道自己是個什麼人。但是,自從我改變了以往冷漠的態度,有了對責任的擔當,我的生活的確變得更清晰更有秩序了。我決定在最後一個素食月裡,無論如何要把純素食進行到底,即使新買來的化纖枕頭硬得讓我的後腦勺不舒服。

我所瞭解的每一種飲食方式,都有教條派和務實派之分,他們在遵守原則方面所把握的尺寸有很大差別。有機飲食當中的教條派只在小規模的有機專賣店採購食品,在選購商品時,他們還會關注產品的產地和種植地,而且,他們從不要塑膠袋,而是自備購物用的籃子;務實派有時也在普通超市購買有機食品,在採購的食品中,偶爾混入一兩樣非有機產品,也是難免發生的。在素食主義者中,有的人雖然自稱是素食者,但卻吃魚,在聖誕夜的餐桌上,他們也不會拒絕嘗一嘗母親親手做的烤鵝。還有的人,他們雖然不吃肉,但卻不在意吃含有蜂膠的橡皮糖。另外,就是純素食主義者。這些人對待飲食問題極為苛刻,否則他們就會淪為普通的素食者。他們當中很少有人既吃蜂蜜,還把自己視為純素食者。許多純素食者仍然用傳統貓糧餵自家的寵物貓,而有些人雖然認為這樣做是犯罪,但卻不反對幫貓洗「殺蟲浴」。嚴格的反物種歧視者則認為,飼養寵物本身就是對動物一種剝削。反物種歧視者、動物保護組織MAQI的創始人阿希姆·施托瑟(Achim Stößer),堪稱是嚴格者當中最嚴格的人。他認為,保護動物的唯一可行之路,是制止一切剝削動物的行為,而不是通過改進的辦法。當我動筆寫郵件給他時,不免有些緊張。像我這樣一個隨時有可能改變主意的臨時素食者,怎敢指望能得到他的青睞呢。當然,這樣的指望本來也沒有意義。

「請問您是否願意就我這本書接受我的採訪?」我在信中寫道,「我想請您談談您在網絡上發表的文章《素食者也是殺人犯》(Vegetarier sind Mörder),當然,還有其他一些問題。」

「好啊,」他回信說,「我很希望能通過您的著作,給那些一時心血來潮的偽素食主義者一些顏色看看。」

我不禁汗顏。

我和施托瑟先生約好在法蘭克福火車站碰面。因為一時想不出其他的地方,我們乾脆進了德國鐵路的貴賓休息室。作為鐵路常客,我有權享受這裡的貴賓服務。我們坐在硬邦邦的吧凳上,這和目前的情境倒是蠻相配。一張口,我便把「您」換成了「你」:「目前所有報紙都在發表文章,反對大規模工業化養殖,吃素或者少吃肉似乎已經變成了一種趨勢。你為此感到開心嗎?」

「媒體廣泛討論這個話題,確實有可能對這件事產生積極影響,對此我們不能低估。但是這些文章的內容,我卻不敢苟同……」

「但是,如果大家都不吃肉的話,這難道不是一個進步嗎?」

「這一步是以另一種殺生為代價的。素食者通常會用雞蛋和奶製品來替代肉食,而這些卻是用犧牲母雞和乳牛等等動物的生命換來的。」

「嗯,這個我知道……」

在我的腦海中,又一次聯想到那些被剪斷喙的雞,那些活不到一年就被殺掉的蛋雞,那些為了貢獻母奶、一出生就被「處理」掉的牛犢,那些為人類充當「製乳機器」、兩三年後被宰殺的乳牛……

「那豬呢?」我問,「如果沒有人吃肉,豬就不會被宰了。」

「豬也許是例外吧,但是對雞和牛來說,吃素並沒有什麼幫助。」

「嗯……」

施托瑟的語氣很平靜,但聽他講話時,我卻總有一種如坐針氈的感覺。

「素食者也是殺人犯,」他交叉起雙手,繼續說道,「只不過,他們並不吃掉受害者本人。可是對動物來說,到底是為了滿足素食者對雞蛋的需求而被虐待和宰殺,還是被肉食者吃掉,這兩者並沒有什麼區別。」

「但是,因為素食者的原因而被殺掉的動物,從數量上來說,總會少一些吧?」

「這可不一定。一個每天吃一顆雞蛋的素食者,比一個每年吃一隻雞的肉食者,殺死的雞要多一倍。」

我在腦子裡快速計算著。對,沒錯。為了給素食者供應雞蛋,這隻母雞要受整整一年罪,最後再被殺掉。另外,再加上一隻一生下來就被絞成肉醬的公雞仔。兩隻,不多不少。

「可是,肉食者肯定不會一年只吃一隻雞吧?他們整天都在吃肉,甚至一大早就用香腸夾麵包,另外還配上一顆雞蛋。素食雖然在道義上談不上無懈可擊,但是你不能不承認,它至少是一種進步。」

「你的意思是,一個兇手每星期殺一個小孩,和每天殺一個小孩相比,也是一種進步?」

「我是說,這樣做在道德和倫理上不一定盡善盡美,但是對那六個因此不再被殺的孩子來說,卻是有天壤之別的。」

「對剩下的那個本來不應該被殺的孩子來說,是一樣的。」施托瑟平靜地說。

我接著又問,他所理解的純素食主義的底線在哪裡。我舉了皮蠅的例子,仔細向他描述著,那些皮蠅幼蟲是如何鑽進牲畜的身體,一點點蠶食牠們血肉的。

「如果遇到這種情況,你會怎麼做?」

「我不太瞭解這件事,我得先研究一下。不過,我覺得也許可以想辦法把皮蠅抓住,然後弄到森林裡放生。」

「我可不想讓這些可惡的傢伙像傷害我的馬一樣,再去殘害林子裡的其他動物,這樣做沒有比較好。我覺得這個世界上根本不應該有這種動物存在。如果沒有這種動物的話,地球脆弱的有機生態系統也不會崩潰。」

如果這種赤裸裸的物種歧視還不能逼迫他放下矜持的話,我真不知道還能拿他怎麼辦。施托瑟垂下雙手,在面前一攤,說,「這是一種衝動,而不是一個道德決定。」

我把他的態度錯誤地理解為妥協,並希望能抓住這個機會,從他這裡,為自己在其他方面的過失尋找藉口。可是接下來,我卻碰了一鼻子灰。當我向他抱怨,我總不能每進一家商店,就問人家烤麵包時有沒有在烤盤上抹奶油,他淡淡地說了句:「你只要問一次就夠了。我很清楚自己該到哪裡去買麵包。」

「可是,如果我的貓不吃素食怎麼辦?有一隻已經開始掉毛了。我只好再繼續餵牠們肉。」

「首先,你應該換其他純素貓糧試試,直到把所有可能性都試遍。到那時,你將陷入一個道德困境,而這會是一個無法簡單找到解決方法的兩難困境。」

「那我的馬和騾子呢?」我窮追猛打地問,「我知道,當初買牠們,是一種物種歧視的做法,可是牠們已經在了啊。現在,我總不能用直升機把牠們運走,扔到落磯山去吧?而且,牠們需要運動,也就是說,我得騎牠們。」

「你可以騎著自行車,然後牽著牠們走。我認識一個女孩,自從他成為純素食者之後,就是這麼做的。難道你覺得,騎在奴隸背上,讓它馱著自己到處走,沒有任何問題嗎?」

坐在鄰桌的一位身著西裝的年輕男士從筆記型電腦上抬起頭,不滿地朝我們望過來。

「可是我養的那些雞呢?」我接著說,「牠們當中有的是被我們解救的。我沒辦法讓牠們不下蛋,那些雞蛋我為什麼不能吃呢?」

「這是一個事關尊重的問題。如果你吃它,就說明你把它當成了食物。當然,你也可以吃你過世的奶奶、一隻被車壓死的刺蝟,或者是一隻死掉的天竺鼠,但我絕不會動這樣的念頭。」

「那我該拿那些雞蛋怎麼辦呢?」

「你可以拿它去餵那些不吃素食的動物。」

「比如說貓……」我接過話說。

「最好別給貓。雞蛋白對貓是有害的,因為貓的身體裡缺少一種消化酶。但是,你可以把它拿去餵蛇。」

「蛇?」

「或者送給你的鄰居,但前提是,不能讓他們覺得吃雞蛋是一件天經地義的事。當然,這些都是假設。我也經常會遇到雞蛋的問題。有時候,當解救行動結束後,運輸箱裡就能發現一些雞蛋。每次,我都把雞蛋直接扔掉。」

「既然養殖業不可能這麼快就被廢除,」我漸漸失去了耐心,「那我們至少應當想辦法改善飼養條件,這樣做總沒有錯吧?」

「這種想法純屬改良主義。」

「那又怎樣?改良主義難道不好嗎?」

「改良主義的所有目的,就是為了安撫人的良心,好讓人能夠心安理得地繼續去剝削動物。就像是一個人對你說:哎,我們可以允許僱傭奴隸,但我們先來制定幾條基本原則,確認一下應該如何對待這些奴隸。你覺得這樣做對嗎?」

「不對。但是,假如奴隸制是存在已久的現實,那我覺得,如果能想辦法禁止虐待奴隸,至少也是件好事。如果全社會能夠達成一致,認為打罵奴隸是不該做的事,那麼過不了多久,人們就會認識到,奴隸制本身是一種罪惡。」

「恰恰相反,如果大家都認為不應該打罵奴隸,就等於說,大家都認為,僱傭奴隸是正常的。如果人們真的是為奴隸著想,那麼就不應當只是想辦法改良奴隸制,而是應當廢除它。」

「這種要求是不是太高了呢?說到底,人類不過是貪圖私利的哺乳動物,如果人能夠做到有所思考,努力讓自己活得高尚一些,大概就很值得慶幸了吧?」

「你的意思是,如果一名新納粹分子往難民營裡扔的燃燒彈比別人少,他就是一個好納粹?照這樣講,你的書也可以換個書名,叫『吃得高尚些』,或者是『別吃得太不高尚』。」