三貂灣底,海水抵達的最深處。

核四廠核島區,曾有半農半漁半礦的百年聚落。

一句句,落筆如版畫家一刀刀的刻痕……

「丹裡,作為我老家的地名,放在許多一看便知地理特徵的地名當中,我實在看不出她的意思。看來看去,倒是有點像外文的翻譯,就像我們把洋人在東北角命名的『Santiago』念成『三貂角』。但是,若用我們的話念起『丹裡』來,倒是有點像『等你』。」

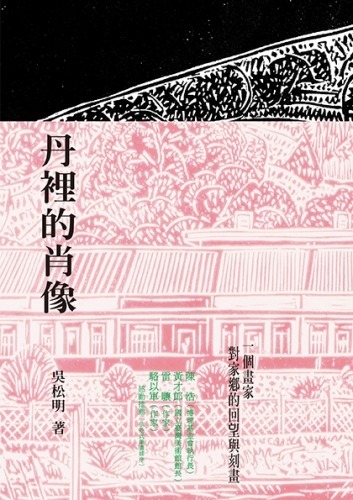

本書是畫家吳松明對家鄉的回望與刻畫。

他創作不輟,卻始終無法將家人及家鄉入畫,所幸他多年來用文字留下了許多記錄,終於圖文併發,完成這部作品,也讓讀者得以貼近台灣東北角這處依山傍海,卻也總是「不設防」的地方──日軍在這裡登陸,核四廠悄悄在此出現,風頭與浪尾,也這樣侵襲及滋養著這裡的土地與眾生。

吳松明

1962年出生於基隆深澳坑,於澳底度過童年,在貢寮讀國中、宜蘭上高中、台北念大學。

1991年文化大學美術系西畫組畢業,進入建築師事務所工作一年。

1992年底開始獨立創作,並於拔萃畫廊首度發表雕刻和木刻版畫,此後每年均舉辦個展。

1996年停止雕刻與油畫,開始專心製作木刻版畫。

2000年前後,分別去德國與法國巴黎,共居留一年四個月,是重要的創作經驗。

最初讀美術系是夢想當個油畫家,卻意外變成木刻版畫的專家。

從學生時代養成閱讀作家文字作品的習慣,以增加繪畫的感受力;而畫圖累積的視覺經驗則提供文字寫作的角度與素材。曾自費出版《台北移民》《夢的遠足》《龍眼樹下》《微小的事物》等圖文集。本書《丹裡的肖像》是第一本散文集。

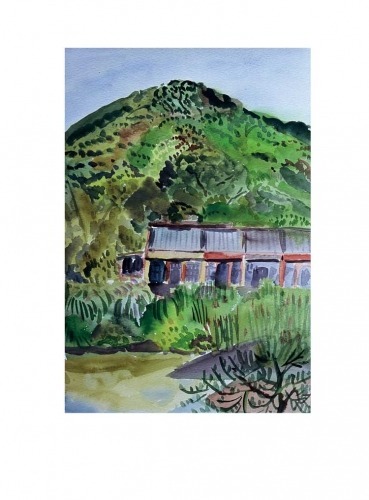

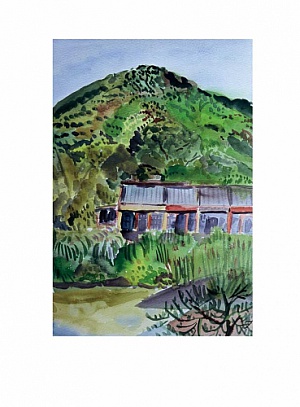

像一頂斗笠的小山

將老家的草圖細節畫清楚時,午後有雷陣雨的季節剛過。

四、五月的時候,我常回老家探望,每次都順便帶紙筆回去練習寫生。在這之前,我從未好好地坐在老家面前畫畫,更沒想過為老家畫一張圖畫,總覺得有點亂亂的場景實在很難構成一幅畫。即使現在才想要重新面對這片風景,也只能草率而粗略地畫著。

在戶外畫畫的經驗不多,每回多看幾次,卻漸漸清楚這個場景的脈絡,腦海裡也逐漸浮現出一張結構完整的清晰圖畫。為了讓這樣的構圖放進更多細節,我重新看待每個熟悉的角落,然後將這樣結構的草圖畫了好幾遍,才覺得可以將腦海的圖像編織出來。

雖然完整的草圖讓我有把握開始拿雕刻刀刻版,此時面對木板看著看著,心裡卻沒有一點想要動手的欲望。從初夏擱置到現在,非得等到室內溫度升高,和整日開著的電風扇像貼身保鏢般形影不離,好讓自己不至於置身在完全暑熱的氣氛裡;從早到晚聽到蟬聲叫得激烈,則彷彿窗外有人在催我動工……

而當我望見老家背後那座小山的形狀有如一頂抵擋烈日的斗笠、突然發現這個我從來沒這樣貼切的聯想之後,我由此找到刻版的動力。

我低頭再仔細看看畫在木板上的墨稿,然後直覺地從屋後這座山開始刻起,並且很快刻出許多點和密布的線條來表現山腰上樹林生長的結構。刻著刻著,感到順手的時候,我的腦袋也開始雜想起來……

怎麼突然記起這裡以前有一片番薯園?隔壁鄰居種的番薯,一壠一壠的番薯藤像跨在山頂上的階梯,每次挖完地瓜就變成光禿一片的黃土丘,裸露在我的窗外,我們總是很好奇地到黃土丘遊戲,或由此爬到山頂的樹林裡窺探,後來感覺到鄰居似已無力耕種而開始長草荒廢。那是多久以前的印象了?啊!眼前剛刻成的這片樹林差點讓我忘了原來那片番薯園的小土丘。

我回家第一次在戶外練習寫生這個場景時,還看到山上已經有許多桂竹筍長高了,從雜林裡冒出頭。那是吃春筍季節剛過的時候,沒被拔走的桂竹筍留在土裡繼續長高變成一棵竹子,不到一個月,每根竹子就已經變得高大挺拔了,原本包裹著竹筍的筍殼也紛紛從新生的枝葉上掉落地面。村裡的大人們都知道筍殻可以做斗笠,收集起來會有人來收購,小孩子也跟去竹林撿竹籜,一捆一捆地撿回家,然後收購竹籜的人便像個神祕客,總是開著一輛滿載竹籜的大卡車意外地出現。

端午節回老家吃到粽子,看到粽葉仍是媽媽去山裡撿的竹籜時,我怎麼突然想起以前的這些事?

當我在木板上漸漸把山裡的細節刻清楚時,才發覺那片桂竹林已經變成雜樹林了。大概是很久沒人去清理竹林,以致於雜樹叢生長高,甚至悄悄地改變屋後這座小山的地貌。連相思樹都可以長在山頂上,搖擺的姿態好像可以呼風喚雨一般。此時山中雖然沒有一棵大樹,但是雜林亂長而沒人理會的小山也會變成一座難以接近的魔山。

事實上,屋後的小山林裡並非沒有老樹,只是都被砍掉了。

我記得左邊的山腳下有一棵老榕樹長在一條往山邊田地的小路上。這棵樹本來應該長得很高卻被雷劈斷的樣子,所以不是很巨大,樹冠上的枝葉也長得不是很茂密。這棵樹看起來很老,粗大的樹幹上長滿了寄生的植物和刺藤,我小時候曾好奇地試過幾次爬上高高的枝幹,身上挨了許多針刺才通過荊棘的障礙。樹幹的皺摺像老人臉上的皺紋那麼深不可測,滿布樹瘤和皺摺的樹根像腳張開的小拱門,沒人知道這棵樹的年齡。

樹下常常綁著大牛小牛悠哉地吃草,綁牛的繩索將樹根磨出許多光滑的凹痕,不知幾代人把這裡當成水牛的棲息所。每次經過這裡,總是會想像一個滿臉縐紋的白髮老翁突然出現,坐在那裡嚇人,讓我心生敬畏不敢隨便亂攀爬。後來老家門前那條道路要拓寬,我在台北念書,回老家後才知道那棵老樹被挖走了,心裡只能感到遺憾。

還有一棵老榕樹長得像城堡,錯綜複雜的樹根盤踞在另一邊山腳下。大樹長在隱密的樹林裡,以致於沒有機會看到這棵老樹的全貌,只知道我們每次接近這棵老樹,從遠遠的地方便踩著密布裸露的樹根前進。樹下總是陰暗有點神祕,樹幹長得像開了許多門洞的牆壁,我們有許多玩耍的記憶藏在那棵老樹上。只是後來這塊地被台電畫入核電廠用地,儘管這棵老樹幾十年前、幾百年前就已經生長在那裡了。他們怎麼可以任意剝奪它繼續生存的權利?

老家附近還有一棵長得很高大的楓仔樹,每次我回家,遠遠就能看到這棵樹張開的枝幹好像在路邊展臂迎人的樣子,每次要離開家從樹底下經過,也總會抬頭望一眼。念美術系二年級時,我用毛筆和墨水把這棵楓仔樹畫在大張的圖畫紙上,並且把這張生平第一次拿去裝裱的圖畫送給要回維也納工作的舅舅。會這樣做,大概是出於我當兵回來還有機會去念美術系的心意。

這張畫現在在哪裡我也不知道,如果再見到的話,一定會讓我羞愧臉紅──竟以我大二能力還生澀時畫的圖畫送給長輩!──但至少楓仔樹的樣貌留在圖畫裡,以後還可以看到也說不定?

可是這棵村子裡最高大的楓仔樹也已經不存在了。和其他遭砍除的老樹命運一樣,在核四廠動工以後,他們把老家門口那條路改成繞過廠區的彎路,新規劃的馬路要經過大樹底下,可是他們卻用怪手挖到大樹的根基當駁坎,任由樹根懸露,樹幹也漸漸掉光葉子,終至乾枯斷裂。大樹已經在這裡不知多少年了,這樣做實在讓人感到那些人的粗魯。有一年夏天,這棵枯掉的楓仔樹被颱風吹倒,我每次回家,便會看到大樹倒在路邊被鋸成好幾截的樣子,腐朽了好幾年才完全消失,雖然感到惋惜,但它就像一棵神木,已經留在我的印象裡。

沒有老樹當作這座小山頭臉上的皺紋,那麼,也許山的顏色將永遠不會變?當我拿著水彩筆在紙上畫著畫著時,沒有那幾棵大樹來幫襯,我的筆老是在綠色顏料裡打轉,一大片的綠色調裡,總分不清楚樹林和雜草的顏色深淺。

肖像

其實,媽媽很久以前就要我畫一張礦工的圖畫掛在客廳,讓我們知道當礦工的模樣。有一次,她從瑞芳的姨媽家拿回一本洪瑞麟的礦工油畫冊給我,畫家當年住在瑞芳,是大阿姨家的鄰居,所以有這本畫冊當紀念,這也給了媽媽要我像那樣畫一張礦工圖畫當紀念的念頭。

那時,我從美術系畢業沒幾年,畫畫才剛出道,我覺得這樣去拷貝名家的圖畫是不妥當的,況且,我從未見識過爸爸在礦坑內的工作情形,只知道以前他從礦場下班總是穿著一身乾淨的衣服進門,臉上手指也看不出煤炭的痕跡,一點也不覺得是礦工。雖然家裡也有幾種他在地底下工作的衣物和裝備,但一直到現在,憑這些印象,我還不足以為他畫出一張礦工畫來。

此外,在我小時候的印象裡,知道有些老人家去給人「畫像」,這是和「死亡」有直接關聯的。在那個照相機罕見的年代,也許用黑白頭像繪製成置身在氣派大廳裡的模樣,這樣難得一見的盛裝畫像掛在牆上,是他們僅存於世的容顏吧!當然,媽媽也提醒過我要為他們畫一張肖像,可是,我早就想過要畫一張爸爸的頭像,只是沒有把握,也沒有勇氣去做這件事。

爸爸五十幾歲的時候,面臨煤礦業的沒落,他工作的礦坑最後也停採而得提早退休。不再當礦工,爸爸開始學著當板模工,記得我大一暑假跟他一起去做工,那是在鄰近龍洞社區的整修工程,就是用水泥做水溝、駁坎和蓋幾座涼亭的粗工。這些工作都在七月的大熱天進行,我每天的工作是挑砂石、攪拌水泥,然後灌漿到爸爸釘好的板模裡,我們常常從早做到太陽下山,工程進度告一段落才回家。

工頭每天開小卡車來載我們到工地,出門時,除了帶便當和水壺,我還會將炭精筆和削筆刀放進在胸前的口袋,或插在斗笠上。工人大多跟爸爸熟識,也有陌生人。我常常一邊工作一邊觀察,並試著記憶他們的勞動姿態,然後在午休時,看著大家躺在陰涼處休息,我開始用削筆刀從水泥袋裡割取用不完的乾淨牛皮紙,所以他們很自然地成了我的模特兒,而且有爸爸在一旁照應,使我能悄悄地把他們速寫在紙上,這使我每天愉快地帶這些收穫回家,也讓我保持參與勞動的興致。那個暑假結束,我精神振奮地帶了一疊素描習作回學校,但是翻翻裡面,卻沒有一張有爸爸的身影,或偷偷描繪的痕跡。

在我有記憶以前,爸爸已經耕作二十幾年了,他從小得獨立照顧父母遺留的田地。看他走進那片土地的熟悉感,像是接近親人一般,所以我從小跟爸爸下田上山,好像帶我去接近認識和他相依的親人,並且受到他們的庇護。爸爸有時會交代我做些田裡的事,看到我的潦草結果被糾正後的樣子,才知道他的做工細膩而有耐心,即使面對大規模的工作,不囉唆,也很少牢騷,他總是很有耐力地做完,一點也不含糊,跟在他身後覺得很安心,我由此體會到他的工作身影有一種優雅的美感。

後來,我開始喜歡用底片相機拍照,每次回老家,免不了按幾下快門留下家人熱鬧的場面。爸爸種的西瓜園、菜園或是番薯田總是充滿生機,有時他採收回來,會把自己種的最得意的那些擺著叫我拍照,但我怎麼很少為他好好地拍一張照片?大概心裡有一點顧慮吧!

看到爸爸的照片變成一張遺像,一時之間還不知如何看待。那張照片是幾年前大概為了辦證件,他穿西裝打領帶,一臉正經地坐在相館裡拍的頭像。然而,我怎麼從來沒有勇氣要求爸爸像這樣讓我畫一張像,或是拍一張照片?像是上一次,我看著他躺在病床上的樣子,隨手在素描本上畫了幾筆輪廓,在深夜的病房裡,卻不敢在白紙上畫出他的眼臉來。總之,我老是在猶豫之間錯失機會,最後還是沒能畫出一張爸爸的肖像。

聽到很多親友都說我長得像爸爸,不像媽媽嗎?我會這樣問,大概跟父母相似的程度會隨著不同的年紀而改變吧!看著爸爸的肖像,也許下次我畫自己的頭像時會想到這個因素,儘管先天已經決定父子相似的程度,但是我們腦袋裡的世界已經不一樣,這是爸爸用他一輩子的勞動所得,讓他的子女讀書識字改造的結果,使我們這一代開始擺脫文盲的家族。

爸爸從來沒跟我說過什麼人生大道理,但是對我而言,看著爸爸勞動的身影長大,他的勞動就是一種道理。即使我生活在外,遇到重大挫折,想到這些,就會使我打起精神振作起來。

當爸爸的真實身影變成了一張肖像,而肖像變成一個靜止的符號,那麼,爸爸也將以這個符號存在我的心裡。