作家 李時雍——專文推薦

作家 李欣倫、醫師/作家 吳妮民、小說家 張亦絢、音樂創作人 黃瑋傑——一致推薦

郅忻正以這雙孩童專屬的真誠眼瞳,回眸小鎮曾經,細數往昔時光,即使面對生命可能的暗面,仍以理解重詮。——作家 李欣倫

郅忻留意著日常細微的關係,更令人注意的是,不僅止於母子,在這系列作品中,更延伸至母系家族,從她對安古的凝視中,反覆看見照養自己長大的阿婆的凝視,看見因離異而長時期缺席的母親,看見在場又終於離席的另一個母親。——作家 李時雍

郅忻的散文素簡而不張揚,其中,卻有含蓄的情意,一如樸實的棉織品那般,乾淨,溫暖。《孩子的我》可以是雙關語,「屬於孩子」的我(人母角色),或是「孩提時代」的我(童幼記憶),也因此,這本書充滿了自我追尋的動人力量。——醫師/作家 吳妮民

我很愛讀郅忻,四字版的感想就是「佩服不已」。我不知她的和煦是天賦或苦功,只知這種境界罕有,沁人心脾。育幼、風土與原生文化——三大易令人有恆定、重複與封閉感的主題,經她一變,盡有雙向、殊異與遼闊之美——這些亦莊亦諧的有情剪影,雖入世,也能自成天地;從不爭奇鬥艷,但卻微妙難匹。《孩子的我》是我的超愛推薦。——小說家 張亦絢

作品迷人之處在於,常在前一刻難免傷懷,而下一刻卻會心笑開,一如人生裡的笑淚交織愁喜相伴。或許,不論投以文字或音符,我們何嘗不是在創作中逐漸拼湊完整自己、踏上一段自我療癒之旅?而前方或朗或陰,總有天地。——音樂創作人 黃瑋傑

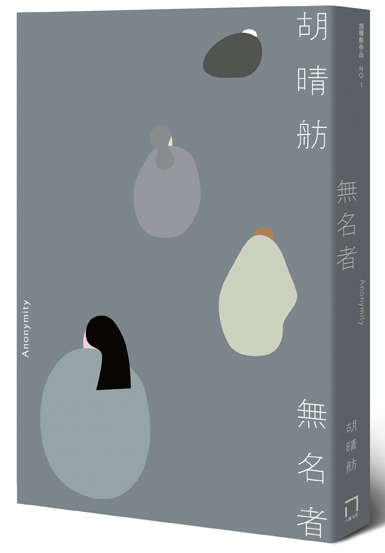

她是母親,也是渴望母親的孩子。

張郅忻最動人的自我追尋,透過孩子的眼睛,回眸童年小鎮,

碰觸了成長的暗影、家的裂縫,以及裂縫透露的微微的光。

自第一部作品以來,「家」便是張郅忻恆常的母題,家的複雜組成,是她漫長的糾結。這一次張郅忻既寫孩子,亦像透過孩子,映照童年的自己。張郅忻:「這本書說的是關於像我這樣長不大的孩子,如何陪伴自己的孩子的故事。以及,透過我的孩子,我回到記憶中的小鎮,遇見那個早熟的孩子,看見她的尋覓與徬徨。」

本書分三輯,輯一名稱「安咕安咕」是客家話用來逗弄小孩發出的聲音。二〇一四年作者生下孩子,待在月子中心,心中有與生命相遇的喜悅,也有不安。在《人間福報》副刊以「安咕安咕」為專欄名稱,記錄與孩子互動的點滴。成為母親後,作者不時回到成長的客家小鎮。童年的許多地方都已消失,決心以文字重建,並藉地景描述童年遇見的種種故事,寫成輯二「小鎮故事」。輯三「行囊」堆疊長長時間以來,遇見的母親與她們的孩子,作者把這些故事一一裝入自己的行囊中。

張郅忻

生於新竹。有一個小孩,但還是個小孩。著有散文集《我家是聯合國》、《我的肚腹裡有一片海洋》,以及長篇小說《織》。

推薦序 成為孩子

輯一 安咕安咕

月子時間

哺乳練習

十方之愛

摸摸

計程車

無字之歌

金項鍊

遠行

哭

踏踏泥土

母親節

聲音

相片

日常碎片

手帕

米飯的滋味

祕密基地

第一本書

玩具

衣妝

睡

餵

爬

牙

剪指甲

感冒

跌倒

鬧鐘

〈母親節〉

以往,母親節是返鄉的日子。在大家庭成長,印象裡母親節總是相當熱鬧。婆太還在世時,這天阿婆會特別早起,姑姑們返回娘家幫忙準備各式菜餚,以迎接回娘家的姑婆們。除了婆太,所有母親們動員起來,廚房裡充斥著鍋鏟聲洗菜聲母女婆媳偶爾拌嘴的聲音。待餐桌上雞鴨魚肉到齊,男人們才自客廳走來就定位,最後婆太緩緩自她的房間步行至飯廳,忙碌整個上午的母親們終於可以歇一口氣,卻也吃不下了。

婆太走了以後,阿婆體貼大家勞累,母親節聚會時常以烤肉代替。還是少男少女的弟妹與我,邊烤肉邊嬉鬧,音響輪番播放英文流行歌曲,如邦喬飛、瑪麗亞凱莉,還有剛出道的張宇特有的悲情哭腔,張惠妹時高亢時低沉的快慢情歌。叔叔姑姑與幾個好友飲酒談天,阿婆忙裡忙外,或切水果點心,或進廚房煮食加飯。九點餘,阿婆不忘提醒我打電話給在台北的母親。

母親的錶店十點打烊,此時她應該比較不忙了吧,我等待電話那頭母親熟悉又陌生的聲音,內心仍然有些緊張。對於少相處的美麗母親,開口喊媽媽也顯得不自在。記得更年幼時,剛學會幾首兒歌,每唱到「世上只有媽媽好」,臉上雖是甜的,心底卻有一股難以言喻的感受。後來,才約略明白那感覺如賞月,月亮很美,卻遙遠。電話接通,聽見母親大聲說「喂」,我怯生生回「母親節快樂」,她邊笑邊說還在忙,要我好好聽阿婆的話。母親和我的母親節,始終只有一通電話。

今年母親節,我走入新家庭,突然有了另一個母親。我們相約西餐廳度節,沒有人需要下廚,相較於我穿得休閒,婆婆盛裝打扮,胸前別一朵康乃馨。對於這個節日,她陌生了好些年。服務生有節奏地將湯、麵包、主食及餐後甜點飲料一一送上,我們有一搭沒一搭地說話。婆婆說,阿婆寄來家鄉的土雞肉,紙箱上有稚氣筆跡寫著母親節快樂。我猜想應是不識字的阿婆找堂弟幫忙書寫、寄送,她始終惦記對人情世故向來生疏的孫女,在他鄉的第一個母親節。

我打了兩通電話,一通照例給媽媽,她依舊要我乖,如我仍是孩子;一通給阿婆,母親節快樂,我們不約而同開口,我自她如土壤般的手長成母親。夜裡,安古睡得特別香甜,這或許是他給我的母親節祝福。

〈百齡樓〉

尚未識字,即聽過這棟樓的名字。百齡樓有三層樓高,第一層前有櫃檯,後擺放圓桌板凳,二樓桌數更多,內側設有簡易舞台,牆面以粉紅霓虹燈織上「囍」字。至於三樓,我從未去過,不知道裡頭模樣。

百齡樓之於一個八零年代小鎮的重要性,在於提供一個辦喜宴的空間。有百齡樓前,小鎮人們多數只有一個選擇,在自家門前搭深藍塑膠帳篷,辦流水席。對小鎮外圍的人們而言,流水席是最佳選擇,婚喪喜慶大事,鄰人相幫,禾埕寬闊,桌數不是問題。至於住在街路的人們,車輛仍少,封鎖兩側馬路,沿馬路搭長型帳棚亦足夠。小鎮年輕人想與舊時不同,則選擇百齡樓。

我是在這棟樓,參與父親的婚宴。這是父親的第二次婚禮,排場相當第一回,且選在同地點。許是小鎮選擇原來就不多,流水席或百齡樓;又或父親想在同地點起步,宣示將走得比過去更遠更長。六歲的我頭頂西瓜皮,身穿白色小禮服。我期待這天很久,甚至比父親更期待。我不時問張羅婚事的父親還剩幾天?彷彿這是我的婚禮。偏偏前夜,我感冒了。

婚宴一早,新郎新娘在滿天星髮廊梳妝,滿天星位於大街中央轉角處,是當時小鎮最新潮的髮廊。髮廊裡鐵製衣桿懸掛幾件花童洋裝,與我同齡的表妹亦是花童,她選一件露肩洋裝,兩側開摺花朵般裝飾。父親見我打噴嚏,吩咐新娘秘書,給我長袖洋裝。衣桿只有一件長袖,我沒有選擇的穿上。表妹和我被畫上十分不搭的濃妝,突兀感並非立即察覺,而是很久以後,美醜意識入心所下的判斷。當刻只覺兩頰被粉撲滑過,雙唇留些脂粉氣,香香的。照片裡表妹笑得甜美,我則雙唇緊鎖,有些陰鬱。那陰鬱可能單純來自於無法選擇,我也想試試其他洋裝。父親的第二次婚禮,對我來說,只為當婚禮花童,穿蕾絲花裙衣裳。

百齡樓中央有條大柱子,開桌前備好整桶米製粢粑,做粢粑的叔公會自桶裡將還沾惹熱氣的粢粑,以長筷剪成團狀,放上撲好花生糖粉的鐵盤。早來客人可以圍站柱前,拿雙免洗筷將整團粢粑斷成更小的團狀,沾粉即食。我的身高與鐵盤平行,已知拿免洗竹筷,向大人討粢粑吃,一口一口把嘴唇紅妝一併吃下肚。

那是婚宴場合裡的獨特空間,上菜後所有人回到桌前,與親戚朋友吃飯聊天。唯我喜歡站在粢粑旁,甜甜粢粑能淡化喜宴失去的苦味。是的,儘管粢粑象徵團圓,婚禮卻總是讓我失去。父親結婚,不再屬於我一人;二十餘年後,大妹結婚,告別我們曾共有的家,走入另一個家庭。

百齡樓最初命名有長長久久的意味,無論它是否能長久,作為婚宴場所的它確實佔據許多人心頭重要位置,譬如我。我曾提到,我的父母在這裡完成終身大事,這件事直到成年後才完全證實。他們的婚姻維持不到三年成殘局,父親不允許我和母親見面,家裡所有關於母親的照片全數被撕毀丟棄。幼時對母親印象模糊,只覺得她非常美,瓜子臉黑長髮,形成我的戀母情結。市場裡賣豬肉的阿姨像母親,街口賣豆花的阿姨像母親,彷彿所有雙眼皮瓜子臉都是母親一部份。每回隨阿婆逛市場,我總忍不住多望幾眼那些與母親相似的人。

母親的事,我向來模模糊糊,父母在百齡樓完婚,似乎曾聽誰講起,也不能完全確定。高中畢業,父親對我與母親相見無力插手,我在媽媽台北租屋的床頭櫃裡,找出舊時相片。包含她穿著一身紅艷艷旗袍,雙唇塗抹紅妝,站在百齡樓二樓宴客桌前,向賓客們敬酒的畫面。照片裡沒有父親,只有她,若找不到其他照片佐證,也可以說這是一場只有新娘的婚禮。母親不過二十初頭,濃妝把她畫老。照片裡形單影隻的母親,與幾年後在那棟樓出現當花童的我,臉上皆被塗抹不合適大濃妝,這點小事竟讓我感到一種相似的溫暖。

百齡樓未能百年,農田成建案,大型婚宴場所普設,百齡樓樓身還在,內裝改賣羊肉爐。在裡頭結過兩次婚的父親,終以離婚收場。

〈滿天星髮廊〉

滿天星是小鎮上最新潮的髮廊。這句話對也不對,所有髮廊初開幕都曾是最流行的。我必然要為滿天星加上時代標記,約是八○年代中到九○年代。它與過往髮廊不同處在於聲音,老髮廊收聽廣播或乾脆放一台電視機,滿天星則播放流行音樂,張學友王傑陳淑樺的聲音皆曾流連其中。滿天星與後來髮廊不同處,譬若髮型,滿天星捲髮是明確的捲,弧度立體堅硬,瀏海側分吹高;九○年代末開張的髮廊則崇尚蓬鬆自然,似捲非捲漸成主流。

無論如何,滿天星曾是小鎮上最新潮的髮廊。老闆娘隨潮流更換髮型,她的流行感形成距離感,平時我不太敢隨意闖入。若只是編辮子或修剪頭髮,阿婆多帶我去市場入口處開業幾十年的老髮廊。老髮廊的頭家娘與阿婆年齡相仿,頭上吹著和阿婆同樣的短捲髮,洗頭用耐斯洗髮粉,搭配熱度極高的水,尖長指甲利利劃過我的頭皮。至今老髮廊仍在,不見頭家娘,從前雇用的年輕助理當家,她們從小姐時期做到如今兒女成家,唯阿婆一頭短捲髮依舊。滿天星髮廊早已關門,儘管如此,作為十年來小鎮最新潮的髮廊,滿天星的新始終在顧客們心底。

比如對我而言,滿天星連氣味都是新的。印象裡,老闆娘似日日都穿新衣,全身被一層新鮮光彩籠罩,經過處皆留下身上濃郁人工香氣。向來喜愛新事物的父親,主動問起老闆娘用什麼牌子的洗髮精?家中浴室從此多一排紅塑膠罐裝洗髮乳潤髮乳,任原來用的耐斯洗髮粉擱置窗架蒙塵。

關於我出入滿天星的記憶,皆與繼母有關。第一次去,因她與父親的婚禮;再走進已是三年後。小學三年級的我某日放學回家,繼母突然問我,陪她去剪髮好不好?我想也沒想就點頭。繼母與我皆蓄黑長髮,父親喜歡女人留長髮。本來我以為的﹁陪﹂,不過在她身邊聊天說話。直到坐入滿天星仿皮大椅中,我才曉得繼母口中的﹁陪﹂,是我們一起剪男生頭的意思。

滿地黑色髮絲,繼母和我頂著一頭短髮回家。滿天星見證繼母與我剪過相同髮型一事,這對親生母女或許極為平常,但出現在繼母與我之間則成為值得記憶的點。繼母的外型原和母親一樣是瓜子臉、直長髮,繼母性格相對活潑,願意嘗試新髮型,如這回和我一起剪成像郭富城上厚下薄的短髮。頂著和繼母相同的髮型,終於有陌生人這麼問:「你們是母女?」繼母笑答:「不像嗎?」

當繼母並不容易,要喊繼母「媽媽」對我來說亦有些尷尬。為區別繼母和母親,我喊繼母「媽媽」時,會在「媽媽」二字前加上她的名字。有段時期,白雪公主的故事讓我把自己看得可憐兮兮。並不是繼母對我不好,單純只因我先聽過白雪公主後,才有繼母。這是敘事的力量,關乎先來後到的順序,與現實生活無涉。

我發現每個人心底都先存在這樣的故事。繼母和我的關係,每每在細微處被旁人放大。有天入夜,我睡前突然想喝阿華田,家裡經營牛排館,阿華田鐵罐放在吧台內高處。繼母好意為我泡阿華田,由於瓶罐位置都熟悉,並未特意將燈打亮。迫不及待的我在吧檯裡喝下第一口,入口發現有些不對勁,走出吧檯發現阿華田上漂浮幾隻螞蟻。我嚇得大聲尖叫,父親見狀二話不說責備繼母。原為省錢,繼母將客人用剩糖包留下自用,因太過昏暗不見螞蟻乘虛而入。這件事若發生在有血緣關係的母女,不值得大驚小怪。發生在繼母和我身上,幾隻螞蟻如毒藥令人恐懼。

我不知道繼母被責備時的心情。我沒有問,也不敢問。當時是父親與繼母感情最好的時候,我承認自己吃味,特別繼母懷上另一個孩子。大妹出生之初備受寵愛,父親與繼母常帶她四處走逛,一方面是她真的長得十分可愛,另一方面是夫妻相處還融洽。未及兩年,小妹出生,父親嫌棄小妹天生高額不好看,他向來重外貌,然此時過於主觀的判斷,暗暗宣告繼母與他的情感裂縫逐漸拉大。

父親開始動手。父親摔門離開房間,我從隔壁房悄悄走出,自門縫向內窺看,繼母抱著剛學站的小妹啜泣。另一次是半夜,我聽見繼母尖銳哭喊。睡在我身邊的阿婆嘴裡咒罵「夭壽」,要我到隔壁房間救繼母。我不敢,我怕,

但我確實感覺到只有我能救繼母。我不想承認那個咆哮動粗的男人是父親,但我勢必要面對他,我依照阿婆安排好的劇本,跪在父親面前告訴他:「不要再打媽媽。」我說媽媽,不加姓名,為的是讓父親更清楚這一點,我有資格保護她。我開口,父親住手,離開房間。他與繼母的房間,他與母親的房間,繼母和小妹相擁哭泣的房間,父親和年幼的我在黑暗裡看迪士尼錄影帶的房間。

此後,繼母與我的關係比過去都緊密。她開始於夜市擺攤營生,逢假日或暑假,我隨她到夜市幫忙。起初賣珍珠奶茶,我的工作輕鬆,幫忙搖奶茶找零錢。有回攤子收拾完近午夜,繼母帶我到小鎮裡新開的小酒吧,點一杯珍珠奶茶。我們賣的珍奶一杯二十五,小酒吧的珍奶一杯要價一百五。繼母和我共飲一杯,酒吧暗森森,微微點亮藍色螢光,珍奶以胖肚高腳杯裝盛,粉末滿溢杯緣。那杯珍奶是我至今喝過最美味的。珍奶流行時間短暫,生意難做後,繼母幫她的二哥在夜市賣牛排。我隨繼母到夜市去,幫忙洗鐵盤刀叉。貨車底部有預先備好的水,打開塑製水龍頭,先用泡沫水刷洗一遍,復以清水沖淨,所載水量有限,得非常節省用水。鐵刷與我的手一夜過後夾滿黑垢,雖覺得辛苦,但能夠拿零用錢,空閒逛夜市,辛苦的感覺容易遺忘。

這段與繼母共赴夜市的時光,是繼母與我最親密的時期。期間,我們一同在滿天星剪了男生頭。幾年後,繼母與父親離婚。隔許久再見面,她生下一名小男孩,小男孩與她成為一個家。她偶而回來探望妹妹們,和我似因同班而親近的朋友,終為分班漸行漸遠。我們共同剪過的男生頭,是彼此關係最年輕無恙的見證。