「你的孩子還活著嗎?」這不是我們和熟人打招呼時會問的問題,但在馬利完全可以被理解與接受。因為這裡有太多夭折的孩子。

在馬利,人們從小就得面臨許多死亡。小時候,死去的人可能是自己的兄弟姊妹、朋友鄰居;如果一個女孩成了母親,她就知道自己的孩子有可能永遠無法長大。

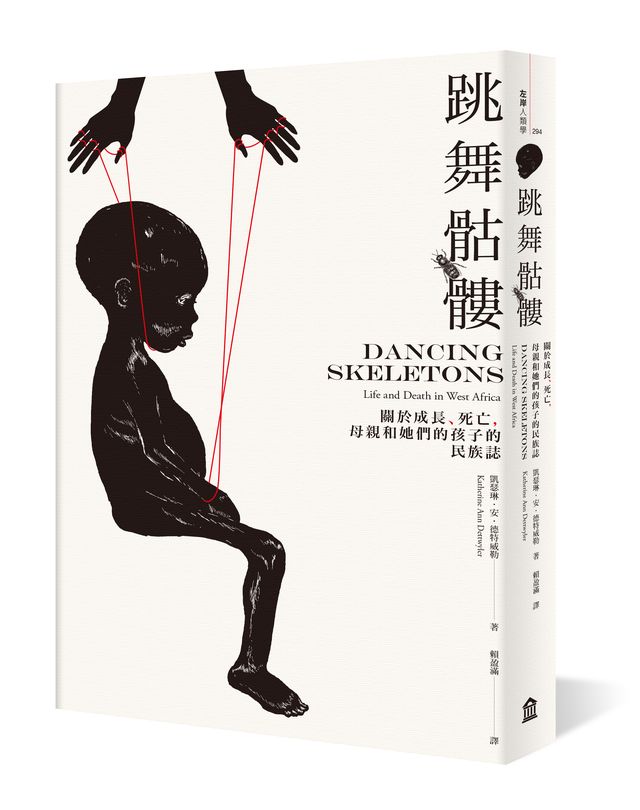

德特威勒是一位體質人類學家,研究主題是兒童營養及母乳哺育,西非馬利是她的田野地;她同時是一位母親,帶著學齡的女兒一起出田野。她主要的報導人也是一群母親,還有她們的孩子。

馬利有非常多營養不良的孩子,主要出現在斷奶後。母乳含有嬰兒成長所需的營養,但斷奶後,「該餵孩子吃什麼」成了文化議題:什麼是營養、什麼是有營養的食物?營養跟成長發育有什麼關係?馬利人更大的疑惑在於:為什麼要給兒童吃比較營養(通常也是比較好)的食物?比較好的食物應該要給勞動者和老人!而且如果所有的兒童都或多或少處於營養不良的狀態,人們理所當然覺得小孩「就是長那樣」,你要怎麼說服當地人這是一個必須解決的問題?

溝通上的困難反映了不同文化下的認知差異,而這種差異為德特威勒帶來的困惑與衝擊不僅止於「該吃什麼」這麼簡單。當一個母親必須頻繁地面對孩子的死亡,甚至不知道他們為什麼會死,只知道他們就是「長不大」,該怎麼辦?在田野裡,德特威勒聽著一個一個母親描述自己的孩子,以及她們孩子的營養不良,甚至死去。這些母親們不傷心嗎?德特威勒自己也是個母親,有母親會對自己孩子的死亡不傷心嗎?

《跳舞骷髏》生動細膩地描繪出一位人類學者在馬利的田野甘苦,以及她在那裡遇到的母親及孩童。德特威勒冷靜地審視貧窮,透過一個個精彩的小故事和活潑卻不失忠實的文筆,探討了文化衝擊、人口控制、母乳哺育、兒童養育、不同文化對殘障與兒童死亡的認知、女性割禮、父系社會的女性角色,以及田野工作的危險和現實帶來的情感衝擊等等議題。

人類學田野奉為圭臬的「像當地人一樣生活」究竟是什麼意思?如果不同文化所帶來價值觀是如此巨大、無法磨滅,甚至攸關生死,人類學者該如何面對?

透過德特威勒生動的描述,我們好像也認識了她在當地的朋友及報導人,和她一起經歷了一小段馬利的生活,也和她一起在不同角色間掙扎;以及和她一樣,努力在客觀中立的民族誌學者、主觀投入情感的朋友,以及一個做田野的母親之間找到平衡。

各界推薦

她探討議題方式,主要出自其所受的學科訓練,但無礙讀者感受她對於馬利醫療的投入與真誠:她反省自己未能識別一位給孩童不足營養的母親其實是弱智人士,因為她誤以為這樣的人不可能結婚生子;當她終於開始同理在資源匱乏而眾孩童嗷嗷待哺時必須將身障孩子留在森林,「因為他們是惡靈的化身,他們會變成蛇離開」;以及她無法在一場慶祝宴會中看著孩子們跳舞,因為這些「跳舞的骷髏」根本自身難保,遑論燃燒卡路里手舞足蹈等故事,都讓人看到她的正義感,她的好惡分明,以及她身為一位營養專業的體質人類學者的使命。她的描述也讓我們不得不正視存活、營養與生死的現實。──趙恩潔,中山大學社會學系副教授

書裡章章節節訴說著動人的故事與珍貴的軼聞,記錄了一名人類學家、她的助手和馬利人家庭的關係。故事裡穿插著挫折、爭執與幽默的對話,深刻描繪了當地人對死亡、疾病、福祉及社會規範的見解。總之,這本書有兩大優點。首先,它寫得很好,讀來引人入勝。其次,它為學術和現實議題開啟了廣大的討論空間。——《生物社會科學期刊》

這是一本寫得極好的出色作品,所有志在人類學的學生都該一讀。它正是我心目中理想的人類學著作。——紐約州立大學榮譽教授馬克・柯恩

近來的民族誌評論在體裁上有了可喜的轉變,民族誌傑作裡處處可見真實的人躍然紙上,而德特威勒的《跳舞骷髏》更是頂尖之作。書中對應用田野工作(applied fieldwork)作為人與意義的逐漸融合提出了大量思考,讀完這本民族誌的學生不僅會獲得客觀資料,主觀上對苦難的所是(is-ness)也有更深的體會。再也不會有人憧憬田野工作的浪漫,但他們卻會被應用研究裡的人性深深打動。——《美國人類生物學期刊》

德特威勒自我反省的書寫風格很對學生的胃口,研究公共衛生與國際發展的同行也該聽聽書中的聲音。——《美國人類學家》

……人類學田野工作的珠璣之作……德特威勒訴說了一趟非常個人的旅程,幾乎頁頁都有她和研究對象的互動:和為母者討論幼兒餵食和兒童健康、測量兒童發育,以及設法打進村落社會。作者從頭到尾不談抽象理論,也不類推概化,而是讓資訊自己說話。——《學術圖書館書評》

作者/凱瑟琳・安・德特威勒(Katherine Ann Dettwyler, 1955~)

人類學家,曾獲瑪格麗特‧米德獎。德特威勒主要關注領域為母乳餵養及幼兒健康議題,1980年代於馬利從事營養人類學研究,並為當地組織提供諮詢顧問,《跳舞骷髏》為其依田野經歷及研究寫成的民族誌。另著有《文化人類學與人類經驗:生命的饗宴》(Cultural Anthropology & Human Experience: The Feast of Life)

審定者/趙恩潔

美國波士頓大學文化人類學博士,現為國立中山大學社會學系專任副教授。《辶反田野:人類學異托邦故事集》主編。

研究領域包括文化人類學、宗教人類學、東南亞歷史與文化、科技與社會、性別與身體政治。

賴盈滿

倫敦政經學院科學哲學碩士,譯有《資訊:一段歷史、一個理論、一股洪流》、《10種物質改變世界》及《液體:流經生命的美酒、海浪、煤油、眼淚、液晶……》等書。

1回到田野 Return to the Field

「我有一陣子沒見到妳了,妳去哪裡了?」她說話的語氣,彷彿我只是離開六週而非六年似的。「我回家了。」我說。「喔。」她點點頭回道,彷彿那再自然也不過。

2蚊子與人 Of Mosquitoes and Men

馬利的蚊子既惱人又危險。惱人是因為牠們讓你夜不成眠,在你耳邊嗡個不停,只要露出半寸肌膚就會被咬,紅腫又癢又痛;危險是因為牠們是瘧疾帶原體。

3女性割禮:不只是另一丁點異地的民族誌瑣事 Female Circumcision: Not Just Another Bit of Exotic Ethnographic Trivia

「你們這些美國土巴布真奇怪,」艾尼耶絲責怪道,「只替男孩行割禮,卻不替女孩做。妳怎麼可以這樣對妳女兒?妳難道不知道其他人會排擠她嗎?」

4蟲和寄生蟲 Of Worms and Other Parasites

這部分研究完成後,我們分送藥物給所有腸道寄生蟲或血吸蟲檢驗呈陽性的孩童,並警告家長讓孩子去符拉布拉布拉溪玩水很危險。即便在說的當下,我也知道要小孩不去碰水幾乎不可能,他們注定會再感染,而家長買不起藥。

5大市場 The Grande Marché

這些半設定好的訪談主要討論家庭開銷。我想知道每位妻子每天早上能向丈夫討到多少錢買做菜用的醬料、有多少張嘴要餵,以及如何決定要買什麼。我還想知道她如果有更多菜錢會怎麼做。

6終於到了非洲鄉下 Rural Africa at Last

「但她現在病得太重,什麼也不想吃。妳真的沒有藥給她吃嗎?」她母親神情悲傷又說了一次。

「食物是唯一的解藥。」我再次重申,再次因馬利人搞不清食物與健康之間的基本關係而備感挫折。

7兒童、蛇與死亡 Children, Snakes, and Death

「對呀,你隔天去看,他們就不在那裡了。然後你就會知道他們其實不是小孩,是惡靈。以後你看到蛇,就會想牠之前會不會是你的孩子。」「村裡現在有這樣的小孩嗎?」我問道,想親眼瞧瞧這些小孩是不是只是嚴重營養不良或有某些可以辨識的症狀,解釋他們為何「就是長不大」。

8口臭、壞疽與天使 Bad Breath, Gangrene, and God’s Angels

美國婦女或許有選擇生不生殘障子女的自由,馬利婦女卻有不用煩惱這件事的自由。美國小孩有接受特殊教育克服殘障的自由,馬利小孩卻有免於最大殘障的自由,那就是不受他人偏見的壓迫。

9單車雞 Poulet Bicyclette

在營養不良盛行的地區推行營養教育有個麻煩,就是人們已經習慣孩童長成那樣了。孩童普遍輕度或中度營養不良會被視為自然,覺得小孩「就是長這樣」,而不是把它看作一個必須解決的問題。

10我給你非洲鄉下 I Give You Rural Africa

我另一方面又覺得不可思議,一個產婆三十多年來沒有醫療設備及用品,沒有剖腹產、靜脈注射、輸血和胎兒監視器可用,甚至沒有電讓夜裡有燈,竟然只有一名產婦死亡。

11一路是烏龜 Turtles All the Way Down

我一直為艾米的母親感到難過。她遭遇之悲慘,就算以馬利女性的標準也是令人鼻酸。她想盡辦法讓孩子身體健康、有東西吃,結果卻是事與願違。她的大女兒死於瘧疾,二兒子死於麻疹,兩人都是幾年前離開的。艾米是第三個孩子,老四是女孩,一歲左右,有水腦症。從某方面看,艾米可以說是彌補了她母親心裡的缺憾。

12跳舞的骷髏 Dancing Skeletons

我可以清楚數出他們身上每一根肋骨,前胸看見鎖骨和胸骨,後背看見肩胛骨和脊椎,就連臉孔都有如鬼魅,顴骨頂著乾薄的臉皮,顱骨和下顎骨輪廓清晰可見。只有一雙眼睛閃閃發亮,身體不停舞著、跳著,彷彿有用不完的精力。

13母親之愛與兒童之死 Mother Love and Child Death

「我們從小就會遇到許多人死亡,大多數不是非常小,就是非常老。沒有人躲得掉,也不可能完全無所謂,但我們慢慢學會接受,甚至等著它發生。女人知道她有些孩子就是會死,她怎麼可能跟自己的奶奶外婆、媽媽姑姑阿姨、姊姊妹妹和朋友不一樣?你不能讓孩子的死毀了自己的生活。」

14後記,一九九三 Postscript, 1993

15作者答問 Q & A with the Author

16馬利現況,二O一三 Update on Mali, 2013

致謝 Acknowledgment

【讀後記】醫療渴望文化:治療作為文化鑲嵌的實踐/趙恩潔

參考書目 Bibliography

譯名對照

白天民宿裡滿是光澤斑斕的綠頭蒼蠅,聲音大得讓人無法忽略,淹沒了所有交談,讓腦袋無法專心運作,逼得我只想找個更好的落腳處。我到馬利第一件事就是去找穆薩.迪亞拉。他是我的前田野助理、翻譯兼好友,當時仍住在馬諾布古,在美國社區中心(我前一回的住處)當園丁。於是我再次僱用了他。中心裡的美國僑民發現他美語說得竟然如此流利,而且年輕時還住過休士頓和紐約,全都不可置信。

除了穆薩,我還僱了另一位老友烏慕.德拉姆,白天替我照顧米蘭達,晚上擔任警衛看守我家,算是變相的保護費(好的那一種)。此外我也僱了烏慕的一位年輕朋友,每週兩天到我家後面用臉盆幫忙洗衣服。最後,我還遊說了一名美國學者和我們同住。湯姆.凱恩是人口學家,拿到兩年的洛克菲勒基金會獎學金在馬利研究產婦死亡,也就是早產過世。他除了為人和善,研究興趣和我有不少重疊,還肯分攤房租。而他在家裡也能嚇阻宵小,同時讓我和女兒在馬利鄰居眼中不失體面(當地人認為家中只有女人孩子卻沒有成年男性很不正常)。更別說他還有車。

除了找房子的種種麻煩,馬利的現況對我又是另一波文化衝擊。我以為幾年下來情況應該有所改善,但巴馬科市區堆滿乏人清理的垃圾,馬路上車子亂竄,臭水溝水滿為患,政府似乎比過去還要官僚。鄉下湧入的移工將這座河畔首都變成了嘈雜汙染的現代城市。最後我們總算住進自己的房子,而我也拿到正式的研究許可證,可以將精神擺在馬諾布古的研究上了。

當時我有幾個希望完成的計畫,包括儘量找回我一九八一年到八三年時研究過的孩童。我想重新測量他們,以便判斷幼兒期的營養狀況和成長模式如何影響後續成長。營養不良孩童的成長會追上一般孩童嗎?如果會,那是在童年的中期或晚期?幼兒期營養最差的孩童會終身受到影響嗎?其中有多少人早夭了?幼兒期營養最好的孩童會持續比其他孩童更高更壯嗎?他們的存活率會比其他孩童高,或是其中有些孩童到了童年晚期就會變得營養不良?如果營養不足和成長狀況不佳在幼兒期是如此普遍,為何許多馬利成年人還是長得又高又壯?

我還想儘量蒐集各年紀孩童的數據,尋找支持營養不良人口有固定成長模式的證據,例如營養不良孩童成長非常緩慢,直到二十多歲還在長,而大多數營養充足的孩童在此時早就長好了。換言之,成長時間拉長某方面彌補了幼兒期的成長不良。這就是馬利成年人身高體壯的原因嗎?

另一個計畫是造訪新家庭,測量家中所有成員,並進行長期半結構化訪談,以了解當地人的幼兒餵食觀念與做法,補充我過去蒐集的資料。這部分研究的最終目的是發展符合不同文化的營養教育,讓人們更加了解飲食與健康的關聯,以及幼兒必須獲得質和量都夠好的飲食,才能滿足其成長與健康的需要。最後,我的研究還希望確認一點,那就是據信在第三世界國家很普遍的腸道寄生蟲是否為馬利幼童成長狀況不佳的主因。

那天早上,我邊走邊掏出那本破舊褪色的小冊子,裡面有我之前蒐集一○四號兒童的所有資料,我想找出那男孩和他母親的名字。我為了博士論文來這裡做研究不久,便開始用號碼稱呼研究對象,因為我覺得號碼比名字好,外人認不出這些孩子是誰,而且事實證明號碼非常管用。

大多數馬利孩童都會依據《古蘭經》取穆斯林名字,而且變化不多。人丁眾多的家庭通常會有男孩叫穆薩(即摩西)、阿馬杜、穆罕默德(世界上最普遍的男孩名字)和塞杜,也會有女孩叫艾米娜妲、魯基婭、烏慕和芳妲。此外,這裡所有姓氏幾乎都包含在二十個左右的班巴拉世系群裡。那感覺就像在美國中西部做研究,所有人不是鮑伯就是瑪莉,不然就是瓊斯或史密斯。

因此,用名字分辨孩童其實不大容易。除了我的田野助理之外,光我的研究對象就有三個穆薩.迪亞拉,我的班巴拉名字是瑪麗安.迪亞拉,我經常遇到和我同名同姓的女士。

由於每個孩子都有一個獨立的編號,而且我到後來太習慣用號碼稱呼他們,以致往往徹底忘了他們的名字。「喔,這要給八十九號和他母親。」我可能會這樣說,或是:「我們今天早上去看五號和六號。」另一個記得小孩誰是誰的方法是給他或他的家人起綽號。因此,我們有康加巴夫人(康加巴是馬利南部一個小村子,以知名葛利歐特[史官歌者]家族的故鄉及神聖小屋而聞名)、水桶小子穆薩、洋蔥女士和河邊的博若(這裡是指博若人,尤其指定居河邊的博若族,和住在市場邊的博若人不同,並沒有貶意),以及有錢村、錄影機村,和我二老公家(指一個長得很俊俏的富拉尼男孩,眼睛很大,我經常逗他母親說我想娶他當二老公,讓她啼笑皆非。馬利男人是常娶兩個老婆沒錯,但誰會想要兩個丈夫?)。

愈走進聚落,我的行進就愈常被打斷,必須一直停下來和所有人打招呼。清晨時分,婦人們正成群結隊前往市場,採購當天份的新鮮蔬果和魚肉。我吸引了眾人的目光,因為馬利人居住的小巷裡很少會見到白人(土巴布,toubab),但那些婦人還是一如往常地有禮,給我例行的早晨問候:

「I ni sogoma.」(早安。)

「N’se, i ni sogoma.」(嗯色,你也早安。)

「Here sira wa?」(昨晚過得平安嗎?)

「Toro te.」(沒問題。)

「I ka kene?」(身體好嗎?)

「Toro si te.」(很好。)

「I che ka kene?」(你先生健康嗎?)

「Toro si t’a la.」(他很好。)

「I denw ka kene?」(你小孩健康嗎?)

「Toro si t’u la.」(他們都很好。)

打招呼是馬利人日常生活不可或缺的一部分,只要見到認識的人就會展開一連串細緻無比的問候,關心對方的健康、生活(白天或晚上過得平安嗎?)、家人與工作。標準回答則是「沒問題」或某個發語詞,表示你聽到問題了—男人會回姆巴(m’ba),女人則是用嗯色(n’se)回答。接著,被問候的那一方會報以相同的問候串。有時雙方會一個問題一個問題輪流問答,而鄉下地方的人永遠會多問一句:「你的作物好嗎?」

問候很重要,代表禮貌與尊重。一個人地位愈高,你給他的問候就要愈長、愈繁複,而且要心懷敬重。你還必須停下腳步問候老人。兩名同輩如果在街上遇到,從聽得見對方說話的距離就要開始互相問候,持續到兩人錯身而過(但不用停下來),直到聽不見對方說話為止。

男人會比誰能說最多「姆巴」,或最後一個由誰說出口,雙方一次完整的問候下來可能會說八到十個姆巴。只要走近市場或其他男人們聚集的地方,姆巴之聲就會不絕於耳。不過不曉得為什麼,女人倒是不流行這種「嗯色」競賽。

久違的朋友確實會對交換近況很感興趣,但在馬利,就算完全陌生的兩人,就算遇到大多數美國人都會認為是公事性的往來,他們在談正事之前也會交換冗長的問候。在馬利只要能用班巴拉語正確問候別人,幾乎無往不利。由於住在馬利的法國人和美國人很少肯用心學班巴拉語,而我不但會問候別人,還能實際交談,甚至開玩笑(通常是我被開玩笑),讓我得到了許多好處。

人類學家布哈南在《我們才是外星人》裡寫道:「只要你的研究對象能聽懂你用他們的語言開的玩笑,聽懂其中四分之三,你就可以回家了。」換句話說,只要你學夠了對方的語言和文化,有辦法逗他們笑,你蒐集的資料就應該夠了。我很喜歡故意在問候裡加一些蠢問題來讓馬利人笑,例如「你的單車好嗎?」或「你的魚好嗎?」或問小男孩「你太太好嗎?她昨晚過得平安嗎?」。

博士論文研究期間,我的班巴拉語學得很不錯,但還是一定會帶著穆薩,應付有時很棘手的翻譯問題。舊地重遊,我發現我的班巴拉語很快就回來了,而且還學會了許多新的詞彙與文法。穆薩總是說我沒有口音,但人們頭一回往往聽不懂我說什麼,因為他們以為我會說法語,沒預期會聽到班巴拉語。法語在馬利被稱為土巴布-康(toubabou-kan),直譯是「白人的語言」。由於大多數馬利人唯一接觸過的白人就是法國人,假設白人都說法語往往十拿九穩,因此每當他們用法語問我問題,而我用班巴拉語回答「對不起,我不會說法語,但我會說一點班巴拉語」時,他們總是一臉驚訝。待驚訝過去,他們就會立刻開始打招呼,彷彿想確定我是否真的會說他們的語言。

語言威力無窮,而會說班巴拉語是我完成研究和每天存活下來的最大本錢。但除了問候及罵人,我的詞彙只限於研究的主題:懷孕、哺乳、斷奶、食物、生病、發熱、嘔吐、腹瀉、健康、親屬關係、情感和經濟議題。我無法討論政治、宗教和許多其他話題,只要談話偏離到我不擅長的領域,我就得靠穆薩解救。最後那幾個月,我在馬利中北部的偏遠地區遇到一批會講法語但不會說班巴拉語的政府官員,因為他們的母語是富拉尼語、塔馬謝克語或博若語。那次的經驗讓我非常挫折。無法用法語對話造成了莫大的阻礙,而穆薩能做英法翻譯成了救命的關鍵。

我在一○四號兒童的屋前停了下來,朝門口望了望。男孩的母親正彎腰整理琺瑯鍋盤,準備上市場。她抬頭看見我便直起腰桿,臉上既不驚訝也沒有喜悅,只是拉了拉頭巾,將鍋子疊在頭上,接著就開始打招呼。我們倆一番標準問答之後,她頓了一下說:「我有一陣子沒見到妳了,妳去哪裡了?」她說話的語氣,彷彿我只是離開六週而非六年似的。「我回家了。」我說。「喔。」她點點頭回道,彷彿那再自然也不過。

她朝屋裡喊了兒子一聲。「看誰來拜訪你了──是救了你的那位女士。」只見一名結實的八歲男孩從屋裡出來,表情既害羞又有點尷尬。他穿過庭院和我握了握手,只是一直垂著目光,腳丫子不停撥土。我們交換了問候。「你還記得我嗎?」我逗他。「記得,」男孩答道,「我怎麼可能忘記?妳之前老是把我吊在樹上(因為我都用吊秤測量幼兒體重),還會從市場帶香蕉給我吃。我媽媽逢人都說妳救了我一命。」

雖然天氣溫熱,我還是感覺自己從手臂到脖子背都起了雞皮疙瘩。難道除了我自己的兩個孩子,這男孩活在世上也要算我一份?難道我真的改變了他的一生?我收回思緒,問男孩能否讓我繼續測量他,「看在過去的份上。」他咧嘴微笑,欣然同意我的請求,接著便和一群好友上學去了。男孩離開後,我測量了他母親(她一直扭來扭去,笑個不停),接著便和她坐在屋蔭下一起回憶六年前相遇的那一天。她很自豪這個兒子,幼年那一場病之後就一直健健康康的,在學校成績很好,個性開朗又樂於助人。

告別了婦人,我整個人輕飄飄的,心中充滿自信,只想快點找到下一個過去量過的孩子。可惜並非所有重逢都是如此歡喜。