官方授權太宰治110週年冥誕紀念LOGO

獨家報導【太宰治的三個女人】彩頁專欄,

收錄【生前最後發表私小說<櫻桃>】

一次讀懂大文豪的感情與創作祕辛

★全書內頁採「太宰治紀念LOGO」同色印刷(普魯士藍&蒲公英黃)★

獨家專欄【太宰治的三個女人】&

完整收錄《人間失格》及「太宰治」特輯

全方位了解無賴派文豪太宰治

▌日本文學史上最具影響力的著作

── 太宰治闡述人生的半自傳作品

── 人間失格各式媒體改編

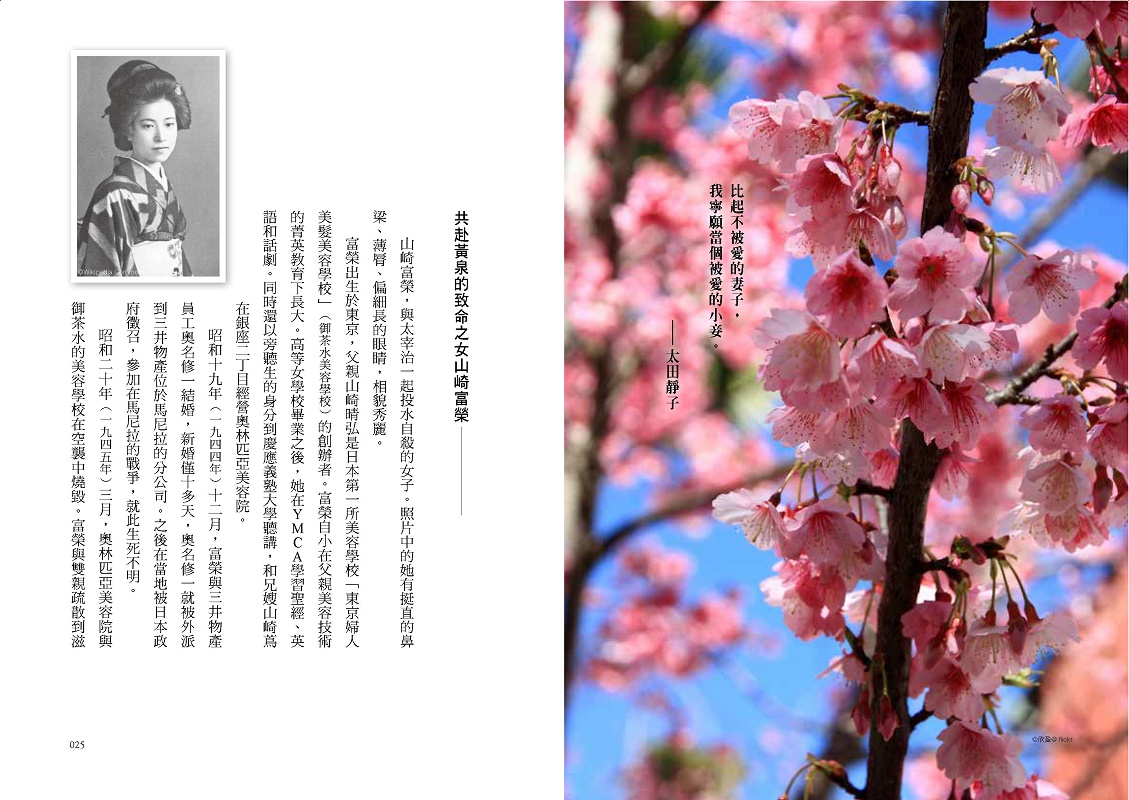

▌太宰治的三個女人

── 賢妻良母津島美知子

── 女弟子兼情婦太田靜子&《斜陽日記》

── 共赴黃泉的致命之女山崎富榮&《愛與死的手記》

▌三鷹文學之旅

── 三鷹觀光案內所、JR三鷹站

── 三鷹站前郵局、太宰橫丁

── 玉川上水、玉鹿石

── 太宰治文學沙龍、太宰治舊居

── 太宰墓與禪林寺

日本「無賴派」掌門人.太宰治.自傳式頹廢美學經典

日本史上銷售前三名的必讀經典

昭和時代的頹廢美學,無賴男子的自我放逐。

「失去做人的資格」,太宰治用一句話,一本書,

留給我們一個「生而為人,我很抱歉」的背影。

我需要酒、需要藥、需要女人,但也可以隨時不要,只需要死亡。

我不需要愛、不需要自尊、不需要責任,卻又隨時需要,因為這是生而為人的證明。

然而世人是什麼?不就是個人的集合體嗎?那麼個人,乃至於人類,又是什麼呢?

「回首前塵,盡是可恥的過往」

作為太宰治的最後一部作品,「人間失格」是作者為自己半生荒唐下的註解,主角大庭葉藏則是太宰治畢生精魂的凝鍊。

這部作品完成後不久,太宰治便以投河自盡演繹了主角的結局,用自己的生命為這篇故事畫下句點。

太宰治

本名津島修治,1909年生於日本青森縣當地仕紳之家,家中排行第十,日本知名小說家,戰後「無賴派」文學的代表人物。1930年進入東京帝大法文系就讀,卻因參加左派運動、沉溺酒色怠惰學業而無法畢業。

1933年開始以作家身分活動,1935年以《晚年》一書中的作品《逆行》列為第一屆芥川賞的候選作品;1939年發表的〈女生徒〉,獲第四屆北村透谷文學賞。

1948年《人間失格》再度震驚文壇,書成之後,旋即投水自殺,結束其燦爛多感而又淒美悲涼的一生。太宰文學雖屬於日本文學的另類,卻是戰後文學的重要座標,隨著時代的發展,其文學價值越來越為人們所認識。其作品中對於掙扎在時代邊緣的理想主義者的心理剖析可謂入木三分。

太宰治一生曾自殺五次,由於長相俊秀,女人緣極好,幾次自殺都有女性相陪,其中自殺未遂的過程也被作為小說題材寫進《人間失格》。最後太宰治於1948年的第五次自殺時,與當時的情婦山琦富榮雙雙殞命。

吳季倫

曾任出版社編輯,目前任教於文化大學中日筆譯班。譯有井原西鶴、夏目漱石、森茉莉、太宰治、安部公房、三島由紀夫等名家作品。

札記一

我的人生是一連串的出醜。

人們的日常生活,對我來說充滿了困惑。我出生在東北鄉下,長到很大了以後才第一次看到火車。我常在火車站的天橋爬上爬下,絲毫沒有意識到那是為了方便人們跨越鐵軌的設施,還以為是刻意模仿外國的遊樂場,把車站打造成一座複雜、有趣又時髦的建築物。這個想法跟了我很久一段時間。我把上下天橋當作一種城裡人玩的遊戲,並且是鐵路公司的各種服務中最深得人心的一項。以致於日後,當我發現那不過是讓乘客跨越鐵軌的實用設施時,頓時大為掃興。

還有,小時候我在圖畫書裡看到地鐵的時候,也沒當那是出於實際需要的設計,滿心認定是因為搭車在地底下跑比在路面上跑,顯得更別具匠心。

我兒時體弱,經常臥床養病。躺在床上時,總覺得人們拿這些床單、枕套、被套來裝飾床鋪,實在多餘。直到快二十歲我才赫然發現,原來這些東西都各有用途,這麼一來我又為人們貧瘠的心靈感到黯然傷悲了。

此外,我也不曾體會餓肚子的感覺。噢,我並非愚蠢地炫耀自己生在一個不愁吃穿的家庭,只是單純敘述自己真的不曉得什麼是「餓肚子」的感覺。這話可能不合邏輯,但我即使肚子餓了,自己也不會察覺到。上小學和中學時,每當我放學回來,家裡人便會你一言我一語地搶著問道:「哎,餓了吧?我們小時候也是這樣的,放學回到家簡直要餓扁啦。要不要吃點糖豆子?想吃蛋糕還是麵包也有喔!」這時,我便會發揮天生的討好本領,小聲抱怨著肚子餓了,一把抓起十粒糖豆子塞進嘴裡。至於飢餓究竟是什麼感覺,我完全不知道。

當然,我食量不算小,但印象中幾乎不曾因為飢餓而吃東西。希罕的食物,我吃;豐盛的食物,我吃;還有外出作客時,但凡端給我的,就算勉為其難也會吞下去。關於飲食,兒時的我最痛苦的記憶,其實是在自家吃飯的那段時光。

在鄉下老家用膳時,是將每個人的食案排成兩列,全家約莫十人相對而坐。我是老么,自然坐在最尾端。飯廳相當昏暗,用午膳時,只見一屋子十來人個個悶著頭吃飯,那光景總令我不寒而慄。再加上家風守舊,每一餐的菜色多半一成不變,舉凡山珍海味,更是想都甭想,愈發使我害怕開飯時刻的到來。我坐在昏暗飯廳的最後一個席位,渾身抖個不停,把飯菜一小口、一小口送到嘴邊,勉強塞進去,邊吃邊想:「人為什麼一天要吃三頓飯呢?」眾人吃飯時無不神情嚴肅,彷彿是一種儀式。全家人總是這樣,每天三次在固定的時間聚到同一個陰暗的房間,房裡的食案依序井然排列,就算沒有胃口也得低著頭默默用膳。我甚至想過,那情景宛如在向隱居家中的眾神靈祈禱似的。

不吃飯會餓死──這句話在我聽來,不過是用來嚇唬人的。然而,那種迷信(時至今日,我仍舊認定那是一種迷信)總是令我恐懼不安。人不吃飯會餓死,所以必須幹活餬口,以圖三餐溫飽。我認為這是世上最晦澀、最令我不解的恫嚇。

總之,至今我對人們的生活樣態依然什麼都不懂。我的幸福觀與世上所有人的幸福觀背道而馳,這使我惶惶不安,每夜為此輾轉反側、痛苦呻吟,幾乎要發狂。我真的幸福嗎?從小,確實常聽到人們欣羨我的幸福,可我卻覺得自己身陷地獄,而那些羨慕我幸福的人,看起來似乎遠比我安樂得多。

我甚至曾經想過,自己身上背負著十大災厄,哪怕把其中一個交由旁人承受,勢必都足以置他於死地。

這事任憑我想破頭,還是不懂。我完全無法體會旁人受苦的性質和程度。那可能是相當具體的苦楚,是一種只要能吃上一頓飯就能夠解決的苦楚;然而,那或許才是最慘烈的痛苦、是使我的十大災厄顯得不值一提的阿鼻地獄。倘使果真如此,他們居然沒人自殺、發瘋、絕望、屈服,還能談論政治、繼續過日子,難道他們不痛苦嗎?他們難道不曾確信自己理當成為徹底的利己主義者,並且對此深信不疑嗎?假如真的可以這樣,那就輕鬆了。可是,難道每個人的想法都一樣,都能對此感到滿足嗎?我又不懂了……。人們夜裡睡得酣暢,早上就會神清氣爽嗎?都做了些什麼夢呢?人們走在路上時,在想什麼呢?錢嗎?總不會滿腦子只想著錢吧?我好像只聽過「人是為吃飯而活」,倒沒聽過「人是為錢而活」,……慢著,在某些情況下或許……,不對,連那件事我也不懂……,就這樣,想得愈多愈不明白,彷彿天底下就我一個怪胎,不安與恐懼撲面襲來。我幾乎無法與旁人交談。該說什麼、該怎麼說,我一概不知。

於是,我想出了個法子──耍寶。

這是我對人類最後的求愛。儘管我極度害怕人類,卻無法對人類死心。就這樣,我靠著耍寶的一線希望,勉強與人類連繫在一起。表面上,我始終強顏歡笑,其實內心冷汗直淌。我就拚著這千分之一的成功機率,為人類服務。

自小,我完全不清楚家裡人在想什麼、有多麼辛苦,只是無法忍受彼此間的隔閡,最後選擇成為耍寶高手。不知不覺間,我變成一個真話只往心裡藏的孩子。

只消瞧瞧我與家裡人當時的留影,大家都是一本正經,就我一個總是嘻皮笑臉的。這也是我幼稚而可悲的滑稽表現。

家裡人對我的數落,我一次都不曾頂嘴。就算僅僅是一兩句責備,聽在我耳中仍如晴天霹靂,令我崩潰。別說回嘴了,我深信那些責備儼然是萬世永傳的世間「真諦」,就只有自己一個人沒有能力實踐,所以恐怕再也無法與人們住在一起了。這就是為什麼每一次與人爭執時,我都沒辦法為自己辯解。當別人講我壞話,我總認為別人說得真有道理、一切都是我的想法有問題,結果只好默默承受對方的攻擊,強忍著內心的極度恐懼。

或許任何人受到別人生氣責備時,心情都不好。我從生氣的人們臉上,看到了比獅子、鱷魚、巨龍更可怕的動物本性。平常他們總把這種動物本性藏得好好的,可一旦在某個時機點觸發了,他們就會像那些安然伏在草地上睡覺的牛,陡然甩動尾巴拍死肚子上的牛虻一樣,在暴怒中不小心暴露出人類可怕的本性,每每嚇得我毛髮倒豎。一想到這種本性亦是人類得以存活於世的資格之一,我不禁對自己感到絕望。

我對人類向來怕得膽寒,對於自己在人類社會中的言行舉止是否合宜也沒有絲毫信心,唯有把困擾我的苦惱悄悄藏在心底的一只小盒子裡,掩飾起憂鬱和焦慮,偽裝成純真而樂天的樣貌,讓自己逐步變成了一個徹底的耍寶怪胎。

要我做什麼都行,只求能夠引人發笑。這樣一來,就算我不在他們的「生活」之中,大概也不會有人發現吧。總而言之,我不可以讓他們覺得礙眼。我把自己當成虛無、微風、天空,憑著耍寶逗得全家樂陶陶,甚至對待那些比家裡人更難以理解的男僕女傭,也拚命提供逗趣的服務。

我曾在夏天,在浴衣裡面穿著鮮紅的毛衣到走廊溜達,惹得家裡人哈哈大笑,連不苟言笑的大兄也忍俊不禁,以疼愛的口吻對我說:

「阿葉啊,這天氣可不能那樣穿呀!」

哎,再怎麼說,我總不至於怪到冷暖不分、在大熱天裡穿著毛衣到處逛。我其實只是在兩條手臂上套著姊姊的綁腿,旁人瞧見從浴衣袖口露出的那截綁腿,還以為我穿了整件毛衣呢。