數千年來,旗幟代表我們的希望與夢想。我們織造國旗、毀滅國旗,高舉國旗前進。到了二十一世紀,我們仍為它犧牲。旗幟在國會、王宮、住家或展示間,在聯合國總部、阿拉伯街頭、德州民宅前院飄揚。它們代表大國政治,也代表暴民。從中國民族主義再度崛起,到歐洲和美國的認同困難,乃至恐怖組織伊斯蘭國的興亡,全世界陷入混亂,我們需要了解人們圍聚在旗幟下這些標誌的歷史、權力和政治;這些標誌讓我們團結,也讓我們分裂。

歌德曾說:「國家始於一個名字和一面國旗,然後才成為國家,就好比人類落實他的命運一般。」

每個國家都有一面國旗,見證歐洲帝國在全球擴張、思想散播,及對現代世界的影響。我們如此寄託感情的這些國家標誌從何而來?國旗在人類史上是相當晚近才出現的現象。印在布上的標誌早於國旗之前出現,古代埃及人、亞述人和羅馬人都使用它,直到中國人發明絲布,今天我們所知曉的國旗才蔚為風氣,絲布做成的旗幟便伴隨大軍進入戰場。

新布料和風俗沿著絲路傳播。阿拉伯人率先採用,歐洲人因為在十字軍東征期間接觸到而跟進使用。這些軍事作戰涉及許多西方軍隊,因此更需要使用徽記、旗幟來幫忙辨識參戰部隊。後來這些徽記用於區分階級和血胤關係,尤其是皇室朝代需借重它們來辨明,於是歐洲旗幟從戰場標誌、海上辨識,演進到成為民族國家的表徵。

許多旗幟隱諱不明的歷史,可以告訴我們許多當前的發展。「黃色是最溫暖、高尚和最接近光明的顏色;藍色是興奮和寧靜的混合,而且為能產生陰影的距離;還有紅色是黃色和藍色的提升與合成,而光線由此消失成為陰影。」國旗涉及我們傳統的部落趨勢和認同意識,一種「我們相對於他們」的意識。國旗設計上的許多象徵意義是根據衝突和對立的概念而來,譬如紅色一般代表人民的鮮血。標誌可以發揮極大力量,迅速溝通觀念,強烈汲引情感。從希特勒和納粹的卐字旗到伊斯蘭國的旗幟,其所強調的宗教或預言象徵仍可抓住人們的注意力,有時甚至可獲得支持。

本書敘述主要國家國旗和一些罕為人知國旗的故事,還有一些有相當趣味歷史的國旗故事。以全世界最為人熟悉的國旗──美國的星條旗──為開端,其視覺所代表的意義掌握住美國之夢,是標誌可以界定及團結國家最強大的實例。然後從全球當前的大帝國移向一個過去的帝國:英國國旗的影響力延伸到地球最偏遠的角落,這面旗幟代表一個龐大帝國的聯合陣線,而不列顛群島內部也有強大的民族認同意識,仍未消褪,2016年英國脫歐公投、以及持續有人主張蘇格蘭獨立,就是明證。

歐盟旗也努力起著團結的作用。在有根深柢固認同意識的歐洲大陸,許多歐洲人比過去更珍視他們的國旗。有些歐洲國家的國旗是以基督教圖案為基礎,但長久以來宗教的關聯性多半已褪色。再往南去,阿拉伯國家則不是如此:他們的國家經常出現強大的伊斯蘭標誌和思想,向其人民訴求。阿拉伯各國國旗的象徵意義相當強大,民族國家卻十分薄弱。未來的發展或許會使這些國家的形狀和國旗另起變化。可能的觸媒是,在阿拉伯世界有許多恐怖組織活躍;這些組織的行動和影響不時出現在電視螢幕上,我們有必要了解它們。像伊斯蘭國這樣的組織也極力利用宗教標誌,灌輸恐懼並創造全球知名度。

再往東到了亞洲,這些現代民族國家中有許多回到他們古老文明的根源來設計國旗,通常是呼應他們歷史的轉捩點、或融合古今。反之,我們在非洲看到非常現代概念的顏色,它們甩開殖民統治的桎梏,愈來愈自覺地面向二十一世紀。而拉丁美洲的革命家與殖民者保持緊密的文化關係,這個大陸的許多國旗反映了十九世紀建國者的理想。

旗幟的力量可以啟動強大的感情,讓人們甘願追隨這面布旗投身砲火之中,為它所代表的意義效命捐軀。我們正處於地方、區域、國家、族群和宗教的認同政治都在增長的大環境。權力轉移,舊日的確定性已不復存在,因此人們在動盪、變化的世界尋找熟悉的標誌,做為意識型態的定錨。國家的現實未必能實現其國旗所訴求的理想;即使如此,國旗仍可以如美國內政部長佛蘭克林.連恩(Franklin K. Lane)所擬想星條旗的說法:成為你相信我能做到的一切。

媒體及名人推薦

「本書充滿歷史軼事和時事評論,並進行了有趣的調查,包括對旗幟的研究──超過85個國家及伊斯蘭國、LGBTQ社群和海盜的旗幟。……這些迎風飄盪的集體認同象徵著不斷團結又分裂的世界。」

──《紐約客》(The New Yorker)

「作者一個個國家敘述世界各國國旗的多樣性,並即興地以生動有趣的文字表達出來,充滿有趣的軼事和細節。這是專家的寶庫,其意義超出了世界旗幟的色彩與內涵。」

──《科克斯評論》(Kirkus Reviews)

「這可能是我們企盼已久、對國旗最完整的介紹──對世界最著名、有趣的旗幟展開華麗、詳細、研究透徹的巡禮……馬歇爾引導我們了解無數精彩的故事。」

──《地理雜誌》(Geographical Magazine)

「有洞見又有趣……真正的好書,在當今英國脫歐、川普、中國和伊斯蘭國紛擾的世界中,更形重要。」

──丹.路易斯(Dan Lewis),Wanderlust雜誌

「馬歇爾指出,我們經常忘掉既有旗幟的強勢象徵……它們是溝通忠誠、力量和思想的快捷、視覺方式。」

──羅比.米連(Robbie Millen),《泰晤士報》(The Times)

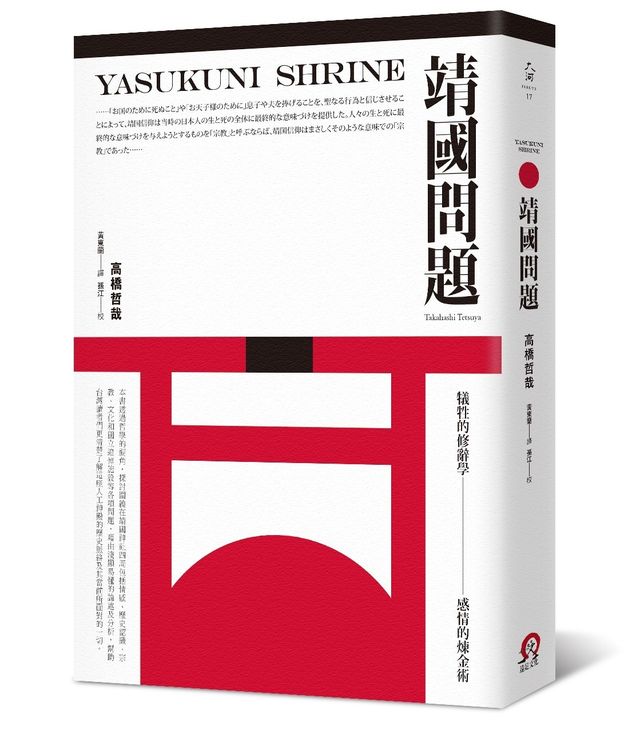

「精心寫作、令人不忍釋手的作品。不論是種族認同、日本帝國主義、巴拿馬航運法令或納粹敗亡等主題,國旗道出了人類的處境。」

──勞倫斯.越飛(Lawrence Joffe),《猶太紀事報》(Jewish Chronicle)

「充滿敏銳的分析,非常有趣的作品。」

──安德魯.尼爾(Andrew Neil)

「及時探索歷史和傳說的線索如何編織成為國旗。」

──《泰晤士報文學副刊》(Times Literary Supplement)

「在今天全球化、媒體無遠弗屆的環境裡,國家與非國家標誌的角色已變得更加重要,其影像甚至更強烈和危險。這本機智的書讓我們注意到這股力量,我們不應該低估或誤判當今世界旗幟演進的事實。任何有心了解今天國際事務背後意義的人,都不應錯過這本書。」

──人類安全中心(Human Security Center)

「對於全世界的標誌及其歷史、意義,非常有趣的巡禮。」

──《每日郵報》(Daily Mail)

「輕快有趣的讀物……對於代表國家和國際榮耀的高度鮮明之象徵,進行了内容豐富的調查研究。」

──《出版家週刊》(Publishers Weekly)

「有趣的世界國旗短程旅行。」

──《圖書館期刊》(Library Journal)

「充滿活力……精彩絕倫……包含某些有趣的小驚奇。這本書值得理解這些長方形絲布竟可撼動個人和社群做出不尋常的行為,不論好壞。」

──《論壇雜誌》(Tribune Magazine)

「一本具有深刻意義的優異作品。」

──evilcyclist.wordpress.com

「節奏快速、不時詼諧地檢視國旗背後的故事……我真的很喜歡這本書,願意推薦給每位對國旗、對現代世界及我們如何認同國家有興趣的人。我一向認為很難向讀書推薦非小說作品,若有團體勇敢地選讀這本書,他們一定會有所收穫。」

──Nudge-book.com

提姆.馬歇爾(Tim Marshall),外交事務權威專家,有25年以上的採訪報導經驗。曾經擔任Sky News外交事務編輯,在英國廣播公司(BBC)和LBC/IRN電台服務,也是The WhatandtheWhy.com創辦人兼編輯人。他走遍40個國家,曾經採訪報導克羅埃西亞、波土尼亞、馬其頓、科索沃、阿富汗、伊拉克、黎巴嫩、敘利亞和以色列的衝突。他的部落格《外交事務》(Foreign Matters)曾經入圍2010年歐威爾獎(Orwell Prize)決選,文章見於《泰晤士報》、《星期日泰晤士報》、《衛報》、《獨立報》和《每日電訊報》等。多本著作入選《星期日泰晤士報》暢銷書,如《用十張地圖看懂全球政經局勢》(Prisoners of Geography: Ten Maps that Tell You Everything), You Need to Know About Global Politics, “Dirty Northern B*st*rds!”and Other Tales from the Terraces: The Story of Britain’s Football Chants, Shadowplay: The Overthrow of Slobodan Milosevic(在前南斯拉夫是暢銷書),以及《國旗的世界史:旗幟的力量與政治》(A Flag Worth Dying For: The Power and Politics of National Symbols)、《牆的時代:國家之間的障礙如何改變我們的世界》(The Age of Walls: How Barriers Between Nations Are Changing Our World)。

林添貴,國立台灣大學畢業,歷任企業高階主管及新聞媒體資深編輯人,譯作逾一百本,包括《國旗的世界史:旗幟的力量與政治》、《牆的時代:國家之間的障礙如何改變我們的世界》、《中國擴張:歷史如何形塑中國的強權之路》、《迅猛的力量:1949,毛澤東、杜魯門與現代中國的誕生》、《躁動的帝國》、《歷史的反叛》、《蔣介石與現代中國的奮鬥》、《宋美齡新傳》、《毛澤東:真實的故事》、《大外交》(合譯)、《大棋盤》、《被遺忘的盟友》、《棉花帝國》、《核爆邊緣》、《南海:21世紀的亞洲火藥庫與中國稱霸亞洲的第一步?》、《2049百年馬拉松》、《地理的復仇》以及卜睿哲的三本著作:《台灣的未來》、《一山二虎:中日關係的現狀與亞太局勢的未來》、《未知的海峽:兩岸關係的未來》等。

導論

第一章 星條旗──美國國旗的演變,集敬畏、仇視與欽羨於一身的「老光榮」

第二章 聯合旗與傑克──大不列顛國旗的輝煌歷史與殖民遺緒

第三章 十字架與十字軍東征──歐洲三色旗與斯堪地那維亞十字旗

第四章 阿拉伯的色彩──白黑綠紅的象徵色彩與泛阿拉伯理想

第五章 恐怖的旗幟──背離普世價值的伊斯蘭恐怖組織標誌

第六章 伊甸園東──從伊斯蘭新月、中國之星到日本旭日

第七章 自由之旗──紅黑綠泛非洲主義爭取獨立自由的象徵

第八章 革命之旗──為民喉舌、異中求同的中南美洲國旗

第九章 好壞與美醜──宣示力量與團結的海盜旗、彩虹旗、五環旗等

致謝

參考書目

第七章 自由之旗(節錄)

「學習做為主權獨立國家的最佳方法,就是成為一個主權獨立國家。」

──卡瓦米.恩克魯瑪(Kwame Nkrumah),迦納第一任總理

數百年來,非洲出口了許多東西,但未必全出於自願。在他們自願輸出的物品中,有個依據紅、金、綠、黑象徵色的思想,那就是非洲獨立──或自由──的理想。

這些顏色的根源至少可上溯至十九世紀甚至更早,它們源自衣索比亞(Ethiopia)的國旗。義大利雖然費盡心思、企圖染指,但衣索比亞卻是非洲大陸唯一一個未曾遭到殖民統治的國家。衣索比亞目前的國旗為歷史悠久的紅、金、綠三色旗,但自一九九六年起,其正中央也有個藍圓圈,配上一顆有著五道光芒的黃星。光芒代表國內的不同民族,星星代表他們的平等與團結。也有人說,那是所羅門王之星(Star of King Solomon)和大衛之星(Star of David),因為衣索比亞第一位皇帝孟尼里克(Emperor Menelik)自稱所羅門王和希巴王后(Queen of Sheba)之子。

義大利很晚才投入競逐非洲。到了一八九○年代初期,英國、法國、德國和比利時已奪得大多數非洲大陸最有價值的地區,義大利只剩下今天的厄利垂亞(Eritrea)這塊地方;義大利以其厄利垂亞的殖民地為跳板,入侵當時的阿比西尼亞(Abyssinia),折損了七千名以上的軍隊士兵。此刻,非洲出現一個龍頭老大,成為眾人仰慕學習的樣板。

在這次軍事勝利前,數十年使用紅、金或綠的單色三角旗;在這個基督徒占大多數的國家,傳統上認為,這些顏色是上帝在大洪水之後向世界展示的彩虹,這在〈創世記〉(Book of Genesis)中也曾經提過。因此,皇帝孟尼里克二世在擊敗義大利人、並於一八九七年制訂第一面官方旗幟時,這些顏色也順理成章入選。這將是非洲第一面民族國家的國旗,並將展現「征服猶大的獅子」(Conquering Lion of Judah)、高舉國家代表色旗幟之帝國徽章添加進來,其中也包括第一代皇帝孟尼里克的皇室先人。這個長久以來與皇室息息相關的標誌一直留在國旗上,直到一九七四年的馬克思主義革命後才被拿掉,但通過拉斯塔法里亞運動(Rastafarian movement)的旗幟,則繼續留存下去(詳情稍後敘述)。

一九三○年代,義大利人在墨索里尼(Mussolini)的法西斯時期捲土重來。義軍這次倚仗催淚瓦斯等現代戰爭器械而告捷,占領了衣索比亞。然而,阿比西尼亞/衣索比亞原本是個主權國家、也為國際聯盟(League of Nations)──今日聯合國前身的──會員國。美國在內的許多會員國(但不是全體會員國)拒絕承認義大利兼併衣索比亞,而它被外國軍隊占領的五年也被視為特殊狀況,而非發生在別處的殖民統治時期。

英國和法國都是國際聯盟會員國,卻與義大利秘密協商,承認它的侵略成果。國聯未能採取行動,是它在二次大戰爆發前已無力維持世界和平的證明。一九三五年,《龐趣》(Punch)雜誌刊登一幅著名的諷刺漫畫,引述十九世紀一首流行的音樂劇歌曲,其原始歌詞如下:

「我們不想開戰,但若出於愛國主義,如果我們這樣做,

我們有船,我們有人,我們也有錢。」

《龐趣》把國聯描寫為音樂鬧劇,重新改寫歌詞後,變成英國和法國向墨索里尼高唱:

「我們不希望你們作戰,但若出於愛國主義,如果你們這樣做,

我們可能會發布一份聯合備忘錄,溫和地暗示不滿你們的作為。」

到了一九四一年,義大利人再度被趕走,衣索比亞恢復主權國家的地位。它為非洲大陸立下表率;直到第二次世界大戰結束,變革之風開始吹起。

在上述動盪的數十年中,在衣索比亞以西數千英里之外的美國,發生了相關且影響深遠的一些事。

在美國和非洲,許多人提倡黑人政治覺醒的意識,其中之一為牙買加出生的馬可仕.莫夏.賈威(Marcus Mosiah Garvey),他是一位不凡的人物,提倡種族分離,也是「回到非洲」(Back to Africa)觀念的創始人之一。一九一六年,他在牙買加成立「環球黑人改善協會」(Universal Negro Improvement Association, UNIA),不久就把運動推向紐約,旋即在全美國遍地開花。一方面他建立企業王國,另一方面也主張非洲裔美國人不應只以傳統自豪,也應回到祖先的故土。他為了貫徹這項目標,成立了一家「黑星航運公司」(Black Star Line),提供所需的運輸工具。但公司營運失敗,賈威以帳務作弊的罪名被捕坐牢,並於一九二七年被遣返牙買加。然而在此之前,賈威和環球黑人改善協會已設計出日後全世界所謂的泛非洲旗幟。他和美國許多人都深受一九○○年一首種族歧視的歌曲刺激,一九二○年賈威設計出泛非洲旗幟時,這首歌仍在傳唱。歌名「每個種族都有一面旗幟、只有黑人沒有」(Every Race Has a Flag but the Coon),被二十世紀美國諷刺作家孟肯(H. L. Mencken)視為造成種族歧視的三首歌之一。賈威因而設計出一面有著紅、黑、綠色的泛非洲主義三色旗,並以此號召團結所有非洲人後裔,致力於終結殖民統治,並在非洲及非洲僑外移民中建立經濟機會。一九二○年,這面旗幟發表於紐約召開的國際會議中,與會的二十五個非洲國家代表,都認同他們需要一個共同象徵來支持他們的運動。幾年後,賈威曾任職的雜誌《非洲時報暨東方評論》(African Times and Orient Review)有篇文章便引述他的一句話:「你若告訴我哪個種族或民族沒有一面旗幟,我可以告訴你,這個種族或民族沒有任何尊嚴。啊!在歌唱和模仿劇中,他們說:『每個種族都有一面旗幟、只有黑人沒有。』果真是如此啊!但那指的是四年前的我們。他們現在可不能這麼說了……」

一九二○年環球黑人改善協會的「世界黑人權利宣言」(Declaration of the Rights of the Negro People of the World)第三十九條表明:「紅、黑、綠色是非洲種族的顏色。」為什麼選定這三個顏色?翌年,環球黑人改善協會出版《全球黑人精義問答》(Universal Negro Catechism)並提出說明:「紅色代表鮮血,人類為爭取救贖和自由必須流血;黑色是高尚的顏色,代表我們是與眾不同的種族;綠色代表我們祖國茂盛的草木植物。」

一般猜測,賈威深受衣索匹亞獨立啟示,但誤以為衣索比亞的三色國旗是紅、黑、綠色,而非紅、黃、綠色。美國記者查爾斯.茂布瑞.懷特(Charles Mowbray White)曾採訪賈威,並提到這段故事。他在〈馬可仕.賈威文件〉(Marcus Garvey Papers)中有段記載如下:「賈威對衣索比亞三色旗的意義有過如下敘述:『紅色代表他們對全世界紅人的同情,綠色代表他們對愛爾蘭人爭取自由的同情,而黑色──就是黑人』……還有一次,賈威表示衣索比亞的紅、黑、綠三色國旗代表『黑人在鮮血和大自然中爭取其權利』。」

不論真相為何,毫無疑問地,衣索比亞對賈威影響甚鉅。賈威主義的教理問答表明,它所謂「我們的種族」的國歌,開頭就是「衣索比亞,你是我們父親的土地」。更早的時期,它引用了詩篇第六十八篇第三十九節(the 68th Psalm, the 39th verse):「王子將來自埃及。很快地,衣索比亞將向上帝伸出雙手。」(Princes shall come out of Egypt. Ethiopia shall soon stretch out her hands unto God.)接著又說,這證明了「黑人將在非洲建立自己的政府,有自己種族的統治者。」

不管是否錯了,泛非洲旗幟保留了下來,而且已經來不及改了,紅、黑、綠三色和非洲連結在一起,而衣索比亞國旗仍是紅、綠、黃或金三色。這就是賈威留給後人的遺緒。一九六○年,美國歷史學家喬治.席伯森(George Shepperson)就在《非洲研究雜誌》(Journal of African Studies)上撰文表示:「他大肆宣傳黑皮膚代表驕傲而非羞恥,在各地非洲民族主義留下了不可磨滅的痕跡。」一九四○年賈威於倫敦逝世,一輩子沒去過非洲。他歸葬牙買加,被奉為民族英雄,今天他的影響力仍可在世界各地感受到。牙買加的國旗是黑、綠、金三色,顯非偶然。

一九三○年代初期源於牙買加的拉斯塔法里亞運動(Rastafarian movement)奉賈威為先知。賈威曾在一九二○年說:「請看非洲,黑人國王將被加冕,解救的日子即將到來。」他所指為彌賽亞將復臨人間。十年後,拉斯.塔法里.馬孔尼(Ras Tafari Makonnen)加冕為衣索比亞皇帝海爾.塞拉西一世(Haile Selassie I)。有人即以它及海爾.塞拉西一世是大衛王第二百二十五代直系血胤的主張,認為這是預言彌賽亞復臨的實現。因此,他代表耶穌、上帝之子復臨。也因此,他是猶大之獅(the Lion of Judah),這也說明了為什麼拉斯塔法里亞運動的旗幟和衣索比亞的舊國旗一樣,正中央有猶大之獅的圖像。

賈威並不完全相信這套說法,不過拉斯塔法里亞運動卻十分尊崇他;他的意識型態也影響了此一運動;此運動雖然只有約一百萬信徒,但它對世界的影響恐怕超出一般想像。這恐為鮑布.馬雷(Bob Marley)等藝術家表演的雷鬼音樂(reggae music)大為流行之功,馬雷經常提到賈威和海爾.塞拉西。譬如他在〈救贖之歌〉(Redemption Song)就引用過一句賈威的名言:「從心靈奴役中解放自己,只有我們自己可以釋放我們的思想」;他那首雄壯威武的歌曲〈戰爭〉(War),也引述一九六三年海爾.塞拉西在聯合國說的一大段話:「直到堅持某一種族優秀、另一種族低劣的哲學終被永久貶抑與放棄……直到在安哥拉(Angola)、莫三鼻克(Mozambique)和南非,以非人的束縛欺侮我們兄弟的卑鄙和不幸政權被推翻的那一天……直到那一天,非洲大陸才會認識和平。」

第六章 伊甸園之東(節錄)

「你將完成長途旅程。大旗將吹起昌盛之風。」

──漢尼.哈斯隆(Henning Haslund),《蒙古的人與神》(Men and Gods in Mongolia)

現在,我們放下神明宗教,進入無神論的共產主義中國。其實在共產中國廣袤的國境內,有數億各式宗教信徒,但中國目前的統治者寧可不承認這個現象。然而,中華人民共和國國旗上的標誌可追溯至共產主義出現前的數千年前。

許多軍旗專家認為,中國人是第一個使用布旗辨認身分與指示方向的民族。兩千六百年前,孫子在《孫子兵法》裡便鑒於戰陣中的慌亂嘈雜而寫道:「言不相聞,故為金鼓;視不相見,故為旌旗。」在早於孫子至少兩千年前,埃及人和今天伊朗地方的民族便舉著掛出標誌的旗桿,但惠特尼.史密斯博士(Whitney Smith)在他一九七五年的經典名著《世界歷代旗幟》(Flags through the Ages and Across the World)中寫道:「中國人可能是第一個使用絲布大旗的民族。它們已用於海上及陸上數千年,比西方歷史悠久。」史密斯認為,我們忽略了中國人把布旗掛上旗桿的事蹟,只看到他們把動物雕刻放到旗桿尖端這點。

我們不清楚絲布大旗是直接傳到近東,還是因為絲布沿貿易通路到達、而已經使用不同材質製旗的當地人才想到用它來製作大旗。我們較能肯定的是,西方世界在十字軍東征期間,開始仿效阿拉伯人的大旗。

數百年後,情勢繞了一整圈。中國人在航運和軍事上使用種種旗幟,但從沒想到要以一面國旗代表中國和中國人。他們早就自視為一民族──也是文明──但對中原華夏的居民而言,他們就是堂堂正正的一個民族,不需要什麼國旗。但當歐洲列強在十九世紀中葉亮出國旗、叩關而來時,情勢丕變。

一八六二年,歐洲人「說服」同治皇帝,他需要一支海軍(當然,要由歐洲人控制),海軍也需要一面軍旗。當時年僅七歲的同治皇帝當然不會說不。一面黃底青龍旗遂應運而生。起先它是三角形,但歐洲人認為不行,於是改成長方形。

二十世紀初期,中國陷入爭取獨立的混戰,各方勢力多有外來列強在背後支持的影子,因此許多不同版本的中國布旗標幟應運而生。其一是中國共產黨升起於一九三二年的「中華蘇維埃共和國」國旗。這個共和國出現在江西省一隅,只存在了兩年半;即使如此,這面正中央有黃色鐮刀榔頭、左上角有黃色五角星的大紅旗,的確升起於中國某區。這是日後代表整個中國大陸的國旗之原型。

一九四九年十月一日中華人民共和國正式宣告成立,當然新國家、新制度需要一面新國旗。設計人曾聯松是名年輕的共產黨員,他的圖案自數千件參賽作品中脫穎而出。黨的要求是,它必須反映中國的地理、民族、歷史和文化特徵,也必須標示出工農聯盟政權的特徵。

當時在上海工作的曾聯松,夜裡在自家閣樓上開始了國旗圖案的設計。他先想到早期在江西的版本。據說當他仰望天空時,想到了中國古時傳說中,仰望日月星辰以示孺慕之心的故事,因而從歷史得到啟發:中國共產黨是中國人民的大救星,所以他決定用一顆五角星來象徵它。毛澤東在〈論人民民主專政〉文中則指出,中國人民由四個社會階級組成,因此他決定以四顆小五角星象徵由四個社會階級組成的人民。

不足為奇,毛澤東相當喜歡曾聯松的設計,但仍幾經修訂才最後定稿,包括自大顆五角星上剔除掉鐮刀和榔頭,因它具有強烈的蘇聯氣息──當時,共產黨人的國際兄弟情誼在中蘇關係的大框架下已略現緊張。接著,黨核定了最終版本;就像我們看到伊朗當局考量反映伊斯蘭革命的國旗時一樣,中國共產黨也曉得,它必須結合集體記憶和現代訊息。

因此,紅旗代表共產主義,而左上角那顆黃色大型五角星則代表共產黨的領導地位。可是接下來還有許多討論。四顆小五角星代表毛澤東尚未建立政權前,「統一戰線」底下的四個社會階級:工人、農民、城市小資產階級和「愛國資本家」民族資產階級。當然,如今象徵它們團結起來,共同建設共產主義新中國。最後這顆星可謂相當偶然,也可說相當具有遠見,因誰能預料到四十年後,黨竟然發現,它需要走向「有中國特色的資本主義」,而十二億中國人民的半數以上,顯然也接受他們本來的面貌──他們根本不是共產黨人。

黃星有五個角這點是故意設計的,它吻合了中國古代對此數字的信念。共產黨建政前的中國哲學講究「五行」,而此無所不包的系統還包含五德、五君、五階段等,代表平衡、力量與完整。如今,非官方又賦予它更為現代的民粹價值觀:五顆星代表漢族居大多數,但另有滿、蒙、回、藏四個其他傳統「中華」族群。有鑑於漢人長期殖民其鄰人的歷史,它的鄰人可能不領情,也不會相信此說。官方也沒說這是設計原意,但這之中還具有另一面旗幟的迴聲──一九一二年至一九二八年北洋政府時期的國旗是「五族共和旗」,以五個顏色代表中國五大族群。

在今天,它所象徵的是上述所有的意義。曾聯松設計後再經修正的國旗,首度豎起於北京天安門廣場的旗桿上,正式宣布中華人民共和國的誕生。

如今中國法令規定,各省不得有省旗。部分是因黨認為,國旗是凝聚一不同質國家的重大力量。譬如,在穆斯林居大多數的新疆維吾爾族自治區,便出現東突厥斯坦運動(East Turkistan Movement)。這個運動也有一面旗幟,淺藍底色配上新月和星星,但若允許它公開升起,勢必增強區域認同意識,因而增強獨立運動。同樣的規定也適用於西藏,擁有西藏旗幟不啻是嚴重罪行。但這項規定並不能挫折渴望更大自治的人士;他們冒生命之險,盼望堅守深刻反映藏人認同的西藏文化。然而,中國的掌控顯然日益收緊。北京希望透過鎮壓這類象徵,促使西藏文化和認同意識隨著時序日益淡薄。在較不動盪的區域,這道法令就不一定能嚴格執行,可見黨必須維持平衡,既堅持它是全國唯一的力量,同時又承認區域的差異。

一九九九年,曾聯松在上海去世,得年八十有二。因此免去了二○一一年與中國共產黨一起受辱──越南政府製作數千面中國國旗,但以六顆星取代五顆星,而且還在當時的國家副主席習近平訪問河內時,升起這面六星旗。二○○六年,中國代表團訪問德里時也發生了類似狀況。熟悉國際禮儀的人都曉得,此事非同小可。

一九九○年制定的《中華人民共和國國旗法》是一份很有趣的文件。在我們讀到「四顆小五角星應各自對準大五角星的中央」前,我們也看到了與其他國家類似的規定,舉凡升、降旗以及「降半旗時,應先將國旗升至桿頂,再降至旗頂與桿頂間,旗桿全長的三分之一處;降旗時,應先將國旗升至桿頂,再降下」等規定,無不具備。對於降半旗時的誌哀對象也有明確規定,除了國家主席、全國人大委員長、國務院總理、中央軍委主席、全國政協主席去世應降半旗外,也規定「對世界和平或人類進步事業作出傑出貢獻的人」逝世時,亦可降半旗誌哀。

我們也看到,《國旗法》第十九條規定,「在公共場合故意以焚燒、毁損、塗畫、玷污、踐踏等方式侮辱中華人民共和國國旗者,將依法追究刑事責任;情節較輕者,參照治安管理處罰條例的處罰規定,由公安機關處以十五日以下拘留。」最重者可處三年有期徒刑。不過好消息是「情節較輕」者──意指你有一名好律師或有個權貴親戚──則可從輕發落。

這就是全世界眾所周知的一面國旗,甚至在二○一三年十二月,還被中國太空任務送上月球。將國旗放在玉兔號登月車上,是極具重大象徵意義的事件。中國因而成為僅次於美國和蘇聯,將國旗在月球上展布的第三個國家,代表它有志成為太空旅行和技術的領導者。這也是一九七六年以來,登月車首次在月球軟著陸,這是中華民族的榮耀,也是中國在本世紀十足進步的證明。

中國正極力發展藍海海軍,希望躍居全球海權大國,這面國旗也日益現身於大洋上。它在全世界的偏遠地區也嶄露蹤跡;譬如,中國(及其他國家)到剛果民主共和國開採珍貴礦物;到安哥拉興建公路,以把礦產運送到港口;也在巴基斯坦的瓜達爾(Gwadar)興建港口和公路,以繞過美國實質控制之,馬來西亞和印尼間狹窄的麻六甲海峽,然後把貨物運送到中國。中國的標誌現在幾乎在全世界每個王國、共和國和領域都出現過,增強了過去半世紀以來,其快速擴張及勢力日盛的形象。

它也飄揚於中國在南海填海造陸、興建的人工島礁上,如今北京主張其為中國的主權領土。越南、台灣和菲律賓等鄰國並不接受。美國海軍也不能接受,因此懸掛著星條旗的軍艦,三不五時便駛近這些島礁,宣示其立場。

比起紅旗,在全世界愈來愈不容易看到的則是台灣中華民國的國旗。反共勢力在一九四○年代輸掉內戰後退守台灣,它有自己的國旗,但卻對身分認同有所迷惘。這面國旗名為「青天白日滿地紅」旗,可溯源至一九四九年退守台灣之蔣介石的國民黨黨旗。中華民國聲稱它代表全中國的政府,但海峽對岸的中華人民共和國並不同意。北京視台灣為中國的一省,而這個省分正企圖獨立。

由於中華人民共和國十分強大,因此鮮少國家承認中華民國。臺灣參加國際會議或奧林匹克等運動比賽時不能升起國旗,只能改掛「中華台北」的旗幟,這是雙方都能接受的妥協方案,如果可以的話,彼此都想打破此現狀。從台灣的觀點來看,它雖未宣布脫離中國而獨立,但為了不去挑釁它的強鄰,卻願意接受此一國家象徵的特別犧牲。