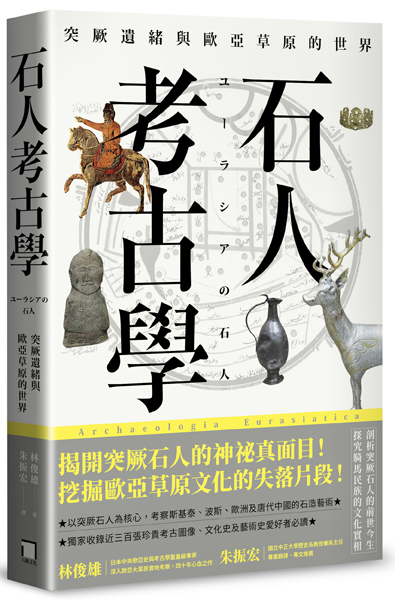

日本重量級考古學者,深入歐亞草原實地考察

剖析突厥石人的前世今生,挖掘草原世界的文化實相

以突厥石人為核心,探究西方及東方的石人傳統

從歐洲草原的斯基泰古墳,到大唐盛世的帝王陵寢

豐富多元的圖像資料,建構歐亞大陸石人的完整系譜!

*****

歐亞大陸北方的草原上,佇立著無數的石人像。這些石像被雕琢成男性戰士或女性婦人的形象,它們面容肅穆,手持弓箭或酒盅,每一座都有著獨一無二的造型。這些石人是古代突厥人重要的傳統習俗,也是佛教與伊斯蘭教興起前,歐亞草原遊牧民族普遍的信仰及文化核心。

這些歐亞石人的存在,也吸引了千年來無數旅人的目光,他們對石人存在敬意、賦予各種解釋:

●「經過這裡的奇普查克人(突厥系部族,又稱欽察人),無論是誰,都會在這個獨特的石人面前彎腰蹲著。那些行走的人會繞道而行,然後騎馬,像對待神明一樣,向它敬拜。當馬靠近雕像時,騎乘者從箭筒裡取出了箭,以表敬意;把畜牧群帶到那裡的牧民,將羊放在它的面前。」

→波斯詩人尼札米(Nizami)對遊牧民族敬拜石人的描述。

●「庫曼人(奇普查克人的別稱)除了在埋葬的死者上面製作一個大墳丘外,為了紀念死者,還會製作用一隻手在肚臍處拿著碗面向東方的石人雕像。」

→方濟各會修道士魯布魯克(Rubruck)對石人文化意義的理解。

然而,今天歐亞草原的遊牧民族多數已信奉佛教與伊斯蘭教,以至於大多數人都遺忘了石人的存在與相關傳統,最終讓這些石人成為了草原上的難解之謎。這些謎團,引發了許多歷史與考古學者的興趣,他們追問:

為何古突厥人要豎立這些石人?它們對遊牧民族具有什麼文化意義?又為何從蒙古高原到黑海、綿延萬里的大草原上,都能發現這些石人的身影?

■石人不只是古突厥人的習俗,更是歐亞草原世界的文化傳承!

歐亞大草原的石人,來自今天已經消逝的古突厥文化。突厥人是在西元六世紀中葉興起的草原遊牧民族;他們在短短數十年間迅速擴張,在歐亞大陸上建立了貫通東西方的突厥帝國。因此,突厥人的傳統習俗──為紀念死者而豎立的石人,便隨著突厥人的擴張,散布至歐亞大草原的各處。

石人是突厥人尚武傳統的象徵,也是突厥人自身形象的體現。本書指出,石人具有兩種不同的意義,第一種是表現突厥人征服的敵人形象(此種石人又稱為「巴爾巴爾」),第二種則是表現突厥王公貴族的形象。而不論是哪一種石人,對突厥人來說都是重要的敬拜對象,因此是理解古突厥以及古代遊牧民族文化的重要關鍵。

本書認為,突厥石人不只是突厥文化的原創,還有著更加古老的傳承。比如上古時期的歐亞草原遊牧民族如斯基泰人、薩爾馬提亞人都有豎立石人的習俗,其影響遍及古歐洲及西亞地區。因此,本書搜集歐洲各地如法國、義大利、東歐、土耳其的石人圖像,對比突厥石人的造型特徵並建構圖像系譜,對歐亞草原世界的石人傳統進行了完整的考察。

■剖析突厥石人的文化內涵,挖掘歐亞大陸文化交流的見證者!

本書最重要的觀點就是:突厥石人不只是遊牧民族的文化體現,更是古代歐亞世界透過草原交流的見證。

當突厥帝國興起後,與歐亞大陸上不同文明的各大帝國如唐帝國、波斯薩珊王朝、阿拉伯帝國及拜占庭帝國有著頻繁的交流。因此,石人造型的細節也隨著文化交流而產生各種變化。比如石人手持容器的方式,以及手指的各種造型,便是明顯受到波斯文化的影響。

再者,本書認為過去西方的研究,過於側重歐洲石人的傳統,而忽略突厥與古代中國的密切聯繫。

因此,本書更深入考察秦漢、魏晉及隋唐時代的石造藝術,並且詳細列舉唐帝國歷代帝陵及各式墓葬中的石像造型,與突厥石人的異同。進而主張突厥石人其實深受唐代文化影響。比如突厥石人特有的拱手造型,便是明顯受到古中國影響的結果。

因此可說,突厥石人隨著突厥帝國的興盛,融合了歐亞大陸的不同文化,成為大草原上最獨特的文化景觀。然而,隨著突厥帝國的衰亡,石人文化逐漸式微,最終被外來宗教如摩尼教、伊斯蘭教所取代;這些宗教禁止敬拜偶像的規範,讓後來的草原遊牧民族,最終遺忘了古老的石人傳統。

■歷史研究╳考古調查=還原突厥石人與古代歐亞草原世界!

本書是日本中亞史及考古學者林俊雄在其四十年的研究生涯中,走遍歐亞大草原,調查石人真相的重要成果。他深入中國西北、蒙古、中亞、東歐與俄羅斯的草原地區,考察各地石人的遺跡與相關傳說,並對石人及相關墓葬遺址進行測繪與攝影,在本書中呈現了將近三百幅的第一手圖像資料。

本書主要分為三個部分,第一部分是分析草原石人的特徵,探討其起源與古代突厥人的密切關係。第二部分則是追尋草原石人的前世今生,比較上古時期的遊牧民族的石人,以及古歐洲與古中國石人造型的異同。第三部分則是考察草原石人逐漸式微的背景及原因。

本書不只是針對古突厥時代石人及相關遺址的詳實考古研究,更系統地闡述了歐亞大陸各地從史前時代到十九世紀豎立石人像的源流發展,以及不同地域間石人遺存的組成、石人表現特點與相互關係。因此,讀者透過本書不只能清楚了解歐亞大陸的石人傳統,更能對古代歐亞草原的世界,產生真實且豐富的想像。

■本書特色:

★深入歐亞大陸草原各地石人遺址,第一手考古調查成果

★近三百張的獨家珍貴圖像,還原石人的真實面容與細節

★結合多語言文獻及考古成果,剖析突厥時代的歐亞文化交流史

★以突厥石人為核心,完整建構歐亞石人傳統的圖像系譜

林俊雄

創價大學文學部教授,專長古代中央歐亞史、中亞考古。研究主題包括遊牧民國國家的起源與擴張、歐亞大陸草原上的石人像、絲路上獅鷲圖案的傳播,以及馬具與打火石的起源等等。著有《草原王權的誕生:斯基泰與匈奴,早期遊牧國家的文明》(中文版由八旗出版),《獅鷲的飛翔──以聖獸觀察文化交流》(グリフィンの飛翔──聖獣からみた文化交流,2006)、《遊牧國家的誕生》(遊牧国家の誕生,2009);共著有《中央歐亞的考古學》(中央ユーラシアの考古学,1999)、《中央歐亞的世界》(中央ユーラシアの世界,2000)。

朱振宏

國立中正大學歷史學博士,現為國立中正大學歷史系教授兼系主任。主要從事中國中古史、北亞遊牧民族史、中國史學史等研究與教學,著作有《西突厥與隋朝關係史研究(518-617)》、《隋唐政治、制度與對外關係》、《大唐世界與「皇帝.天可汗」之研究》以及學術論文四十餘篇。

序言

【第壹部|突厥的石人】

第一章:何為石人?

.古突厥時代

.各式各樣的石人及其分布

第二章:石人的細部表現──髮型、帽子、衣領、容器、手指、火鐮

.髮型

.帽子和頭盔等

.衣領

.容器及其拿法

.手指表現

.腰帶上的東西

第三章:伴隨著石人的石圍圈和石列

.小規模的石圍圈

.土牆和溝槽包圍的遺址

.可汗等級的遺址

第四章:石人是表現誰呢?

.檢討中國史料

.石人和巴爾巴爾(balbal)

第五章:用石圍圈或土牆、溝槽圍起來的設施是火葬墓抑或是紀念遺址?

.火葬墓說法的根據和弱點

.檢討闕特勤和毗伽可汗陵墓

.土葬墓在哪裡?

第六章:突厥第一汗國時期沒有石人嗎?

.突厥第一汗國時期的遺址(一)──布古特(Bugut)遺址

.突厥第一汗國時期的遺址(二)──特圖夫(Tsetsüüh)遺址

.其他被認為是突厥第一汗國時期的遺址

第七章:石人何時出現?

.最早的石人?(一)──恩格圖(Unegt)遺址

.最早的石人?(二)──希韋特.烏蘭(Shiveet-ulaan)遺址

.最早的石人?(三)──新疆伊犁地區昭蘇縣的石人

第八章:石人何時消失?

.回鶻汗國沒有製作石人嗎?

.西方倖存的石人

【第貳部|古代歐亞大陸的各種石像】

第九章:歐洲和西亞的石像

.法國南部和義大利北部的石像

.東歐的石像

.中歐的石像

.安納托利亞和高加索地區的石像

第十章:斯基泰和薩爾馬提亞的石像

.前斯基泰時代的石像

.斯基泰的石像

.受斯基泰影響的石像

.薩爾馬提亞的石像

第十一章:中亞、西伯利亞、蒙古的石像(突厥石人除外)

.奧庫涅夫文化的石像

.鹿石

.鹿石和突厥石人之間的時代

.新疆阿勒泰獨特的石像

第十二章:中國的石像

.秦漢的石像

.魏晉南北朝時代的石像

.唐代石像(一)──獻陵、永康陵、興寧陵、李壽墓

.唐代石像(二)──昭陵及其陪葬墓

.唐代石像(三)──恭陵、乾陵及其陪葬墓

.唐代石像(四)──定陵以降

.唐代石像(五)──從唐初到玄宗時期的總結

第十三章:中國、突厥和粟特的三角關係

.昭陵和乾陵的蕃酋像、石人是受到突厥石人的影響嗎?

.中國喪葬制度帶給突厥的影響

.粟特對中國和突厥的影響

【第參部|突厥時代以後的石人】

第十四章:波洛韋茨的石人

.文獻史料中所見波洛韋茨石人

.波洛韋茨石人的分類

第十五章:蒙古東南部的石人

.集中在蒙古東南部的座像石人

.奇普查克後裔建立的石人

第十六章:伊斯蘭時期以後的「石人」

.沒有臉部的「石人」

.現代的石人

結尾語

後記

譯者後記(文/朱振宏)

附錄:

一、中央歐亞編年表

二、突厥.回鶻時代祭祀可汗等級與貴族的營建設施

三、唐代陵墓原有的石刻數量(唐初至高宗、武后時代)

注釋

參考文獻

【試閱一】

〈石人和巴爾巴爾〉

在解釋石人、石圍圈、石列的意義方面,中國的史書留下了重要的信息。記載北周時代(五五六~五八一年)事件的《周書》(但是完成於六三○年代)卷五十〈異域傳〉中,詳細記載了突厥的習俗,其中也涉及到葬禮制度。茲徵引其中相關的部分:

死者,停屍於帳,子孫及諸親屬男女,各殺羊馬,陳於帳前,祭之。繞帳走馬七匝,一詣帳門,以刀剺面,且哭,血淚俱流,如此者七度,乃止。擇日,取亡者所乘馬及經服用之物,并屍俱焚之,收其餘灰,待時而葬。春夏死者,候草木黃落,秋冬死者,候華葉榮茂,然始坎而瘞之。葬之日,親屬設祭,及走馬剺面,如初死之儀。葬訖,於墓所立石建標。其石多少,依平生所殺人數。又以祭之羊馬頭,盡懸挂於標上。是日也,男女咸盛服飾,會於葬所。

《隋書》(列傳於六三六年完成)卷八四〈北狄傳〉中記載了繼北周之後的隋朝(五八一~六一九年),其後半部分稍有不同:「表木為塋,立屋其中,圖畫死者形儀及其生時所經戰陣之狀。嘗殺一人,則立一石,有至千百者。」。著眼於這兩書記述的不同,庫茲拉索夫認為:《周書》所見石圍圈是一般牧民的東西;而《隋書》所述繪有壁畫的小屋,則是貴族人物才能營造的。

如何解釋與文獻資料相關的考古學資料中關於石人這個問題,一直以來存在著兩種對立的說法。一種解釋是,石人是表現死者生前殺死的敵人;在這種說法中,從石人向東延伸的石列,也被視為代表死者生前殺死的敵人。因此,石人和石列中的立石,其意義是相同的。支持這種說法的有巴托爾德(V.V. Bartol’d)、維塞羅夫斯基(N.I. Veselovskij)、格拉奇等人。

還有一種解釋是,石人是代表死者本人。在這種情形下,《隋書》中看到的「死者形儀」,被放大解釋為包括繪畫及石像。但是另一方面,從石人向東方延伸的石列,更像是死者生前殺死的敵人。因此可說石人和石列代表的意義是不同的。支持這種說法的有斯奇羅夫(S. V. Kiselev)、耶夫斯霍瓦(L. A. Evtyukhova)、庫茲拉索夫等人。

儘管《周書》寫著「立石」,是否也能將其解釋為「石像」呢?此外,《隋書》中的「死者形儀」,是否可以擴大解釋為「石像」,也同樣是個問題。這個問題對上述哪一種說法都是不利的。關於這一點,我將在第六章之「突厥第一汗國時期的遺址(一)」中繼續討論。

石人是指被殺的敵人,這個說法在過去是有力的,但是最近大部分的研究人員都採取了石人是指死者本人形象的立場,其根據之一就是石人拿著容器這一點。誠如前面第三章之「小規模的石圍圈」中所述,在俄羅斯所屬阿爾泰的石圍圈調查中,出土了很多炭、灰、燒過的動物骨頭,這意味著在石圍圈處舉行了犧牲祭典(宴會)。站立的石人表現出下半身的例子並不多,但是若有表現出來,經常像是盤腿而坐一樣交叉著腳(圖90)。在上述圖瓦的薩爾格.布魯恩遺址中,發現了兩座被認為是夫妻的座像(圖74)。另外在突厥第二汗國毗伽可汗、闕特勤、宰相暾欲谷(Tonyukuk)等墓中,所供奉的本人像和被認為是其妻子的像也是座像(圖7、8、85、91、92)。這樣考慮到被供奉的石人盤腿而坐拿著酒杯,葬禮時親屬聚集為死者舉行追憶酒宴,死者本人也可以看作是以石人的形式參加吧。

然而,在毗伽可汗陵墓等大規模的遺址中,除了本人和其妻子的像之外,還有幾尊座像(跪著坐)和立像(圖7、9、10、80~82)。由於這些尺寸小得多,所以被認為是臣下。這樣的話,石人基本上會表現出死者本人(特別是只有一尊的情況),但是在大規模的遺址中,會有表現出妻子和臣下。

在古代突厥留下來的鄂爾渾—葉尼塞碑(Orkhon-Yenisei inscriptions)中,經常能看到為了死者而將「巴爾巴爾(balbal)樹立起來」的表現。與上述的爭論相關,有兩種說法:一種是把巴爾巴爾視為石人;另一種認為只是石列上的一塊石頭。以石人為被殺之敵人的說法,是將巴爾巴爾等同於石人;而以石人為死者本人的說法是,除了石人之外,只有從那裡向東排列的石頭才被視為是巴爾巴爾。最近這場爭論逐漸平息下來,巴爾巴爾被普遍認為不是石人,而是一塊石頭。

但是,我個人認為,把巴爾巴爾斷定只是一塊沒有任何加工過的石頭,此觀點似乎有點過於偏頗了。我之所以這麼說,是因為敵人也是人類,即使不是華麗的石人雕像,也會將其稍微擬人化地表現出來。我在闕特勤陵墓遺址及其北方第3遺址,便看到了這樣的例子(圖11、93)。這些是極為粗糙的石像,但依然表現了人臉和合攏於胸前的雙手。而在第3遺址的例子中,更刻有象徵性表現山羊的塔姆加(被認為是突厥的統治氏族阿史那氏的徽章)和另一種倒「し」字形的塔姆加。

闕特勤陵墓和毗伽可汗陵墓的石人,即使是臣下的人像,也都是經過表面抛光並雕刻成圓形,寫實精巧的製作出來。與之相比,不得不說它們的製作方式完全不同,因此很難想像它們有著相同的作用。

雖然它們都已經倒在地上,原始的位置不明,但根據一九五八年伊蘇爾的調查,上述第3遺址的例子中,石列的最前面立著刻有山羊塔姆加的巴爾巴爾(圖94),與之成對的是,在陵墓的入口前的石羊附近豎立的巴爾巴爾。此外,近幾年在蒙古與土耳其聯合調查團的調查中,包括從以前就知道的和碩柴達木的四個遺址在內,巴爾巴爾風格的石人數量一共有五個。現在它們都放在聯合調查團的倉庫裡。

雪爾也表明了這種觀點,認為只有在巴爾巴爾石列中模仿人類外形的立石,才是代表敵人,而且近年來沃伊托夫列舉了許多蒙古高原的例子進行說明。

如果是這樣,承認人類形狀的巴爾巴爾存在的話,那麼在廣泛意義上的石人(表示人類的石像)中,除了死者本人及其臣下外,還有敵人的存在。然而,臣下和敵人的雕像似乎只有在大規模的遺址中才能看到。

我來介紹一個加強這個想法的史料。在伊本.法德蘭(Ibn Fadlan)的旅遊記中看到。他在西元九二一到九二二年之間接受阿拔斯王朝(Abbasid Dynasty)哈里發(Caliph)的命令,來到伏爾加保加利亞(Volga Bulgaria)。作為使節旅行的他,寫下了在鹹海(Aral Sea)和裏海(Caspian Sea)之間的突厥系烏古斯(Oghuz)的埋葬儀式如下:

一旦他們中的一個人死了話,他們首先會挖一個像房子一樣的大洞。接著,接近死者,給死者穿上庫爾塔克(這是指上衣?[本書作者疑問])、腰帶和弓。並且手中還拿著裝有酒的木杯,正面供奉著裝有酒的木盤。在此期間,其他人把死者遺留下來的全部財產運來,與死者同葬在其家(即墳墓中)。當死者坐在家裡時,就會在家裡蓋上屋頂,在上面放一種類似粘土做成的圓蓋東西。接著,他們帶著死者生前所有的馬匹過來,殺死一百到二百匹,甚至殺到最後一匹,然後吃掉那些肉。另外,只有馬的頭、腳、皮和尾巴取下,綁在樹上,說這是他在天堂要騎的馬。如果死者生前是殺死過敵人或者是勇者的話,他們突厥人會雕刻死者生前殺死敵人數量一樣多的木製雕像,供奉在墓前。然後說道:這些都是在天堂服侍他的隨從。

這段史料,有時被用作石人代表敵人這一說法的論據,僅僅基於他們將敵人刻成雕像(不是石像而是木像)這點,但由於雕像的數量和被殺人數一致,因此可以認為其與巴爾巴爾的作用相同。上述的引文,來自闕特勤陵墓建造二百年後的描述,不知道後來的巴爾巴爾之所以從石製改為木製,是否因為雕刻在木頭上更加便利。不過,在鹹海和裏海之間是棵樹木難以生長的地帶,那麼它們又是如何得到木材的呢?最後,應當指出的是,雖然死者本人不是製成雕像,但是死者手持酒杯這一點和石人手持酒杯是共通的。

最後,讓我提及與石列有關的另一種解釋。在阿爾泰繼續調查的庫巴列夫,觀察石列後指出,離石人最近的立石比較高,隨著距離有變小的傾向。他把這些石頭看作是參加追悼宴會者的拴馬石,能把馬拴在靠近石人的地方,代表是高身分的人;距離越遠,地位越低,石頭的高度顯示出地位等級的高低,而且偶爾在巴爾巴爾看到的塔姆加,據說是帶著拴馬石與會者的象徵。

(摘自:第四章:石人是表現誰呢?)

【試閱二】

〈從秦漢、魏晉到隋唐時代的中國石人〉

在中國,石像經常被稱為「翁仲」,這是源於秦始皇統一中國時出現的傳說中巨人的名字,儘管《史記》、《漢書》、《淮南子》、《水經注》等各種文獻對名字的記載有若干差異。總之,秦始皇沒收了天下的兵器,然後將其熔解製成巨大的雕像,在漢代就稱之為「翁仲」了。此後,雖然還不能確認是在什麼時候,但是豎立在墓前(主要是武人的)的石像,也被稱為翁仲。另外,也經常使用「石人」這個名字。

若是對中國的石像進行全面性概述,僅僅這樣就可以成為一本優秀的著作。在此,僅就立於陵墓的石人,將秦漢到隋唐時期的石像做一簡單的介紹。

在秦始皇陵周邊的地底下發現了無數陶製的兵馬俑,但是在地面上好像沒有石像。雖然也有文獻記載有石麒麟(《三輔黃圖》),正如楊寬所指出的,這可能是東漢時期製作的。西漢(西元前二○二~西元八年)的皇陵也幾乎相同,景帝的陽陵雖然發現了很多陶製兵馬俑,但尚無石像。站在景帝之子魯恭王墓前的2個石人,如後所述,根據下半身的銘文,它們被認為是曾經豎立在東漢末年樂安太守的墓前。

在西漢應該注意的是,作為武帝茂陵陪塚(陪葬墓)的霍去病墓,現存一系列的石刻群。霍去病奉武帝之命打敗了匈奴取得戰績,但在西元前一一七年,年僅二十四歲時病逝。《史記》卷一百一十一〈驃騎列傳〉中記載,武帝為了悼念其死,在茂陵附近建造了一座仿照祁連山的墳墓,試圖重現霍去病與匈奴的戰場。《史記索隱》(初唐司馬貞作)引用姚察(南朝陳、隋人)的注解記載「(塚)」前有石馬相對,又有石人也」。現存的16具石像中,大部分是牛、虎、青蛙、魚等,人像只有馬踏匈奴像(圖237)、熊抱力士像、以及只表現出奇怪的大臉和手的石像(也稱為胡人和野人)(圖238)。製作、陳列這些雕像的理由,一般認為是表彰霍去病對匈奴的軍功,但青蛙和魚似乎與軍功無關。

如前一節所述,新疆北部的草原自青銅器時代以來一直有石人的存在,這種說法在中國學術界很有影響力,但是由於該地區屬於匈奴的勢力範圍,所以也有人認為征討匈奴的霍去病,其墓是以之為藍本建立起來的。但是新疆的石像和霍去病的石像完全不同。無論如何,這是中國現存最早的墓前石刻,也是特例。

同樣是漢武帝的臣下,遠征西域有功的張騫墓中也置有石獸,當時西亞墓前放置石獸很普遍,張騫墓前放置石獸有可能是受其影響。我認為東漢以後的「天祿」等受到了西亞的影響,這在將來預定出版的著作中再詳述。

在東漢時代(西元二五~二二○年),墓前石刻的風氣迅速普及,不僅是皇帝,就連高官階層也在陵墓旁的石碑、祠廟、門闕(類似高台的門)前,與通往墓地的參道(稱為神道)兩側成對豎立石刻群。碑和祠堂的位置有在墳墓的北邊、西邊、東邊,各式各樣,因此石刻群的位置也不確定。但是石刻大部分是獅子和馬,或是天祿、辟邪(都是有角、有翼的獅子,包含著吉祥的祈禱和驅除惡鬼的意思)等動物像(圖239),石人很少。前面提到的樂安太守的2個石人是罕見的例子,分別刻著「府門之卒」、「漢故樂安太守麃君亭長」的銘文(圖240、241),可見是守護太守的府門士兵和亭長(守護郡的正門)。後者雙手沒有任何東西,但前者用雙手拿著杖和劍之類的東西。因此,這些石刻群被認為是為了祈禱吉祥如意、驅除惡鬼、保護墳墓而成對豎立起來的。

東漢末年,又出現了一個值得注意的石像,這是做為石碑底座的「龜趺」。現在已知最古老的例子是在西元二○五年建立在今天四川省蘆山縣的樊敏闕。此後,這個風俗在魏晉南北朝時代開始普及,不僅在中國,還傳播到北方的蒙古高原,以及朝鮮半島和日本。

接下來,陵寢制度(陵及其上或旁建寢殿)在魏晉時代(二二○~三一六年)的遭到廢除後,石刻群也不再製作。直到東晉時代(三一七~四一○年),陵寢的規模也沒有恢復。

南朝時期(四二○~五八九年)的帝陵,一對與天祿、辟邪造型相同的石麒麟被立在神道的兩側,但尚無石人,也沒有龜趺。梁朝的第一代國君武帝蕭衍(五○二~五四九年在位)的父親蕭順之(四九四年過世)的建陵有一對龜趺碑。但是,這是梁朝建國的同時,由武帝追尊的陵,最初並不是帝陵。

另一方面,五胡十六國時代夏國赫連勃勃(四二五年過世)陵墓上豎立的石馬,如今保留在陝西省博物館中,但至今沒有發現石人。

北朝的北魏(三八六~五三四年)在後半葉恢復了陵寢制度。使其復活的是推行漢化政策的文明太后和孝文帝(四七一~四九九年在位)。兩人都在山西大同的北面營造了壽陵。文明太后的永固陵是上圓下方的墳墓,高23公尺,東西長124公尺,南北有117公尺,東西稍長。孝文帝的萬年堂就在永固陵的北面,雖然形狀相同,但規模只有永固陵的一半。永固陵的南面,有一座被稱為永固堂的祠堂。現今永固堂的各種設施都已經沒有了,但根據《水經注》卷十三〈濕(漯)水〉的注文,祠廟整體近似於石室,這是鮮卑固有的葬制,又採用東漢以來在陵前立廟、石闕、石碑、石獸的方式,還進一步吸收了儒教和佛教的要素。遺憾的是,並不清楚石獸的種類和石碑有沒有龜趺。總之,石人在此時是不存在的。

到了北魏末期,石人終於登場了。孝莊帝在西元五三○年過世,第二年被葬在靜陵,其位置在很長的一段時間無法確定,一九七六年在洛陽北邊的古墳中出土了一個高達3.14公尺雄偉的石人(圖242)和另一個臉部相同的頭像,再出土一座石獅子,這個古墳被認定就是靜陵。石人雙手持劍站立。因為衣冠和龍門的「孝文帝禮佛圖」上所見衛士一樣,楊寬看作是「護衛性質的物品」,認為是「繼承後漢的形式」。這裡所說的「後漢」,就是上述所提的樂安太守石人。石獅子是採蹲踞的姿勢,這是此造型的最早案例。

北魏之後分裂為東魏與西魏,西元五五一年西魏文帝所葬的永陵原來有很多石刻,現在只剩下石獸(有翼獸)了,其他的全部都遭到了破壞。另外,陝西省博物館也運走了很多石人、石獸,但細節尚未得到證實。

分別繼承東魏、西魏的北齊(五五○~五七七年)和北周(五五六~五八一年),都在建國後立即與突厥產生密切的關係,在考慮突厥石人起源問題上,這一點也很重要。一九八七年發掘出葬於西元五四九年高澄(北齊文襄帝)的墳墓,據說墓的南面残留下一個石刻人像,原本應該是有一對的。可惜該照片尚未發表,通向地下墓室的墓道上,繪有儀仗隊等壁畫,墓室裡發現了1500多件陶俑。

在北周,最近正在調查武帝的孝陵,但是沒有發現石刻、墳丘、寢殿建築等遺存。北周時代最受關注的是第I部第二章介紹的粟特人安伽墓。在墓室中發現安放棺槨的屏風狀板石上,以彩色浮雕著粟特人的宴會、狩獵、商隊等場景(圖243),這與第I部第四章所提到《隋書》對突厥葬禮的描寫「立屋其中,圖畫死者形儀及其生時所經戰陣之狀」很相似。

在唐代的陵墓中,我們要先看看與突厥時期重疊的早期到唐玄宗泰陵的石像。特別是太宗李世民的昭陵和高宗、武后合葬的乾陵整體結構。這裡主要參考了楊寬、來村多加士、陳安利、劉向陽等人的著作。

唐朝的帝陵都位於西安的北方、渭水的北側,並排在比秦漢帝陵更北的山上。

高祖李淵的獻陵位於陜西省三原縣城東北,海拔300公尺左右的開闊平原。李淵逝於西元六三五年,以五個月的時間就營建完成了獻陵。這是仿照漢高祖長陵,中國傳統的土堆方錐梯型(頂部被剷平的方墳)。高19公尺,東西長139公尺,南北寬110公尺,東西方向稍長。圍繞著墳丘的陵園(土牆)也是長方形,四神門的每一個外面,都有相對而立的四對石虎(現存5隻)。南門外長357公尺的神道,兩側除了有石虎外,還有一對華表(也稱石望柱)、一對石犀、石人等間隔(41公尺)排列著。石虎、石犀都是立像。

在石犀北部神道的東側,據當地村民說,曾經有3個石人並排在一起。它們都是面朝西,高2公尺多,穿著長袍雙手拿著笏,看起來像是文官,可惜今天已不存在。據推測,與之相對的神道西側也站著3個石人。這樣的話,南門(朱雀門)外面排列著一對石虎、石犀、華表和三對石人,共計至少有12個石刻像。

(摘自:第十二章:中國的石像)