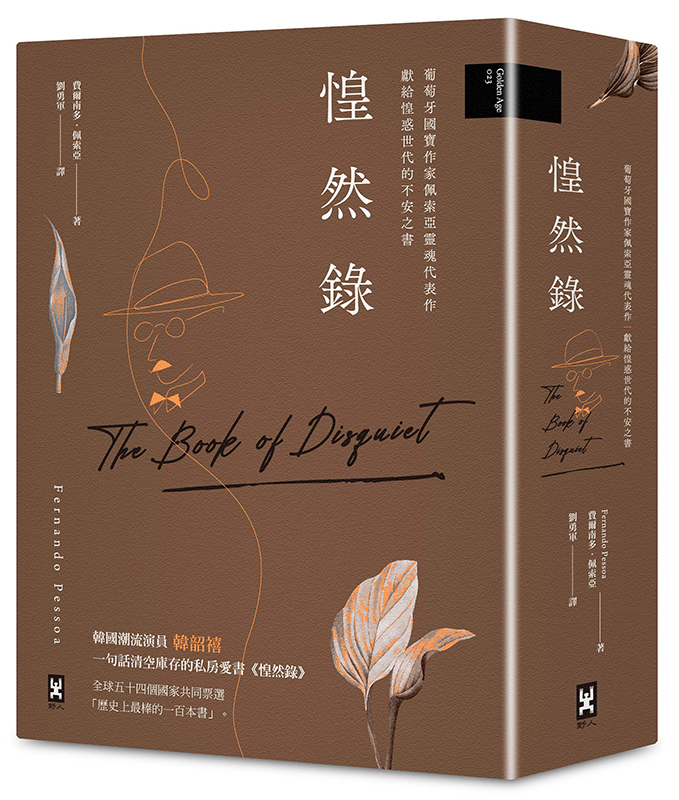

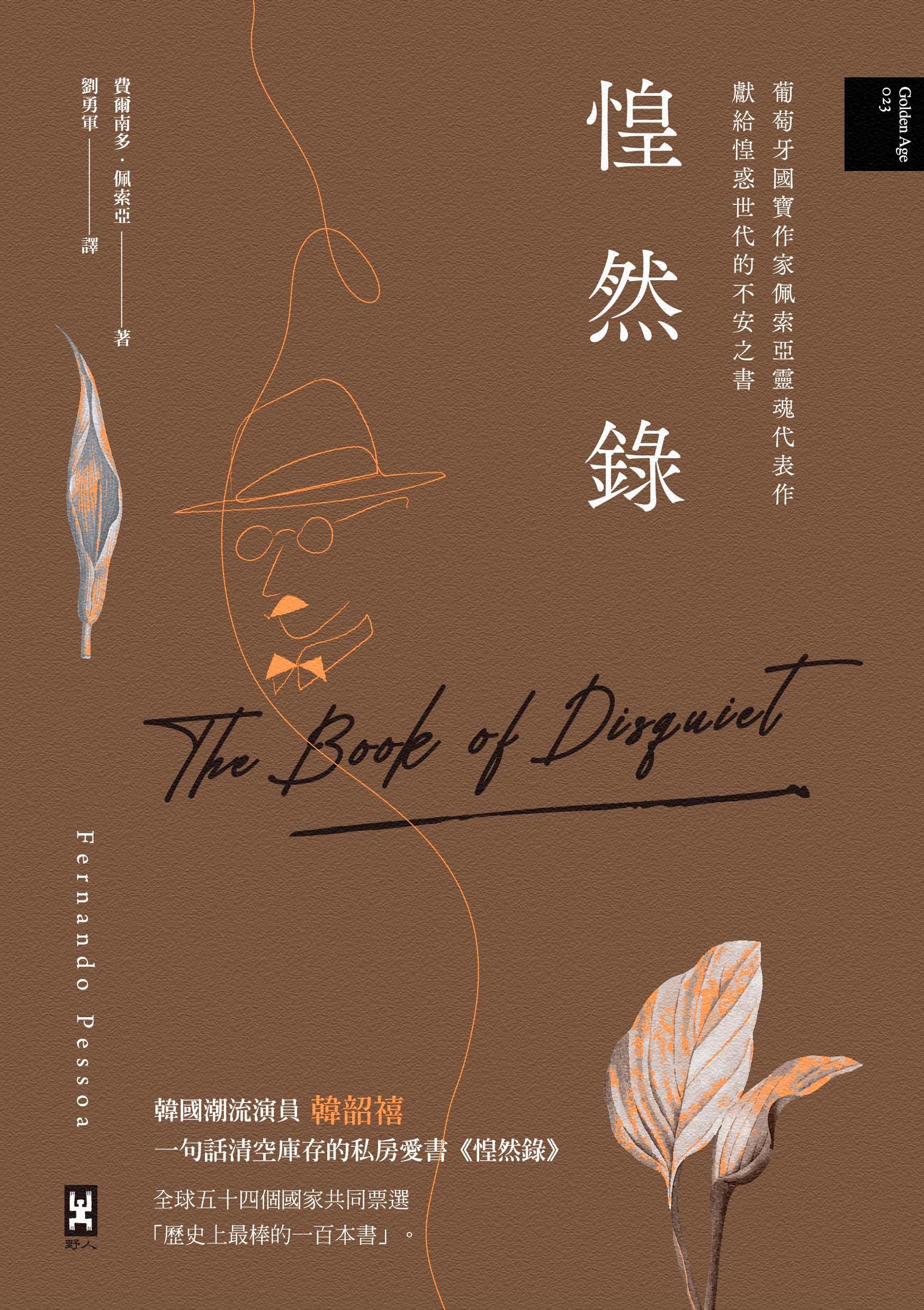

韓國潮流演員韓韶禧

一句話清空庫存的私房愛書《惶然錄》

全球五十四個國家共同票選「歷史上最棒的一百本書」。

與聶魯達並列「最能代表20世紀的詩人」

葡萄牙國寶作家,

歐洲現代主義核心,

80年代西方文學代表人物。

仿日記體片段式隨筆,費爾南多‧佩索亞化身為無數名「異名者」,粉碎自己的內心,探究平凡自我無數可能的面向,深入心底,直達失落的靈魂禁區。

《惶然錄》是費爾南多•佩索亞的代表作之一,全書內容曾經長期散佚,且多為「仿日記」形式,在佩索亞逝後五十年,終於由眾多研究專家蒐集整理而成。本書是目前為止最完整的中文譯本,也將打開一扇讓讀者窺見他浩淼哲學宇宙的大門。

佩索亞在散文和詩歌中幾乎不使用本名,而是通過「異名者」的身分進行寫作。在其他的作品中,這些「異名者」甚至有自己的傳記、個性、政治觀點和文學追求。佩索亞穿梭在數十位「異名者」之間,不斷變換隨筆的立場,其中以會計助理身份出場的「貝爾納多•索亞雷斯」與他本人最為接近,也在相當的程度上呈現佩索亞對生活、對命運、對世界的深刻認知,以及一個瀕於崩潰的靈魂的自我認識。

《惶然錄》的「惶然」代表永遠處於踟躕、不確定和過渡中,

是靈魂的無政府主義者,以各種角度檢視所謂的「存在」與「真實」。

喬治‧史坦納:「《惶然錄》為里斯本下了魔咒,使它如同喬埃斯的都柏林,卡夫卡的布拉格。」

周芬伶:「佩索亞的《惶然錄》,是我最常重讀的。只是一本隨筆札記,但其中寫他的夢想與內心,寫他雖然一無所有卻還是渴望去愛,渴望一種偉大。他所擁有的一切如此窄仄,他依舊感激生命,甚至為生命流淚。這對我恆常有著吸引力。」

※初版書名《不安之書:《惶然錄》全譯本,葡萄牙國寶級作家佩索亞經典代表作》

================================================================

§同場加映 佩索亞詩集§

◤《我的心稍微大於一整座宇宙【佩索亞|詩選】》

再疲憊的人生也不能沒有詩意,

再豐滿的生活也不能失去佩索亞。

寫下便是永恆,感受即是存在。

「我知道真理,於是快樂。」◢

該書收錄佩索亞本人與四位異名者詩作共238首詩。「異名者」是佩索亞創造出來的文學人格,他們有不同的思想、觀點、文學風格,甚至常與他們的創造者佩索亞觀念牴觸。

重要事件

1985年(佩索亞逝後50年),《惶然錄》首次整理出版。

2001年時報出版《惶然錄》(節譯版)

2002年,54個國家共同票選為「歷史上100本最棒的書」──Norwegian Book Clubs

2023年韓星韓韶禧受訪引用惶然錄書中文句,旋即清空韓國版庫存。

推薦記錄

一本現代主義的試金石……在一個崇尚名氣、成功、愚昧、便利和嘈雜的時代裡,這本書堪稱一副完美的良藥,一首對默默無聞、失敗、智慧、難度和沉默的讚美詩。──約翰‧蘭徹斯特《每日郵報》

《惶然錄》被放置在一個很可能永遠都不會被打開的箱子裡。謝天謝地,這個箱子被開啟了。我非常鍾愛這部虛幻的怪異作品,非常鍾愛那個寫出這部作品的默默無聞的寫作人,他獨出心裁,嗜酒成癮,從不虛飾浮誇。——保羅‧貝利《獨立報》

令人神魂顛倒,甚至扣人心弦……有些怪異,令人著迷,讀來樂趣無窮。——凱文‧傑克遜《星期日泰晤士報》

必然是對現代歐洲文壇的作者發動的最高襲擊……一個迷失方向且瀕於崩潰靈魂的自我啟示,這更加奪去所有人的注意力,因為作者本人就是一個虛構人物……在後現代主義成為一項學術流派很久之前,佩索亞就已經生活在解構主義的觀點中了。——約翰‧格雷《觀察家》

葡萄牙最偉大的現代詩人……論述的是世界上唯一重要的問題,這個問題因為無從回答而變得非常重要:我是誰?——安東尼‧伯吉斯《觀察家》

佩索亞的散文節奏明快,瞬間便能抓住人心,充滿了令人不安的提示,始終縈繞心頭,往往令人吃驚,如同觸摸到了一條震動的弦,難以捉摸,久久難以忘懷,一如詩歌……他無人能及。——W.S.默溫《紐約》

《惶然錄》為里斯本下了魔咒,使它如同喬埃斯的都柏林,卡夫卡的布拉格。──喬治‧史坦納(文學批評及翻譯理論大師)

費爾南多.佩索亞(Fernando Pessoa),

二十世紀葡萄牙代表詩人、散文作家,同時也撰寫文學評論及翻譯,一八八八年生於里斯本,但六歲便隨母親和繼父搬到南非,十七歲時才又隻身回到里斯本求學,自此直到他一九三五年辭世,佩索亞幾乎沒有再離開過這個城市,作品也多次以里斯本為題。反觀南非的童年在他身上僅存的痕跡似乎只有他優異的英語能力,他的作品中從未出現關於南非的描述。

佩索亞沒有完成大學學業,中學後的文學底子全靠自己在圖書館內自修,英美文學對他影響很深,他翻譯過多位詩人的作品,包括愛倫坡和惠特曼,也評論過丁尼生和布朗寧等詩人的作品。而翻譯米爾頓和莎士比亞,則是他沒能完成的願望。

佩索亞平日靠為貿易公司翻譯英文書信維生,白天過著上班族的日子,晚上就回家寫作,有段時間他還會收費幫人看星座命盤。持續寫作不輟的佩索亞生前雖然發表了逾四百篇詩文與評論,卻只有一本葡文書和兩、三冊薄薄的英文詩集得以正式出版。直到他過世之後,家人才在他房裡找到超過兩萬五千頁未出版或未完成的稿件,因此開啟了世人對佩索亞世界的挖掘與探索。

劉勇軍

知名譯者,收藏過許多流離失所的文字。專長是成為你身邊的文字守護者。譯有《自決之書》、《月亮與六便士》、《生命不息•歸來》、《日出酒店》、《遺失的時光》……等經典作品。

試閱內容

作者序

里斯本有一定數量的餐館是這種型態的:在某一家外觀體面的酒樓上,有一間標準的餐廳,它有著鐵路不通的小鎮餐館特有的堅實感和家常風味。這些二樓餐廳,除了星期天,顧客寥寥無幾,你總能遇到一些相貌平平的怪人,那些生活舞臺的配角。

有一段時間,我手頭拮据,又想圖個清靜,便成了某家這類二樓餐廳的常客。每當我在七點左右去那裡用餐時,幾乎總能看到這樣一個人,起初他並未引起我的注意,後來我才開始對他產生興趣。

他個頭很高,身材相當瘦,大約三十歲。他坐著時背駝得厲害,但站著時沒那麼明顯。他衣著隨便,但不完全算是不修邊幅。他那蒼白無趣的臉上,露出一種飽受磨難的表情,看不到任何趣味,也很難說那種表情暗示著什麼樣的磨難。它似乎暗示著各種磨難:艱難困苦、焦慮煩惱,以及飽經滄桑後的波瀾不驚。

他總是吃得很少,飯後抽一枝自己捲成的紙菸。他大膽觀察著其他顧客,談不上有什麼疑惑,而只是出於超乎尋常的興趣。他並未細細打量他們,似乎只是興致使然,無意要分析他們的外在行為或記住他們的外貌體態。正是這點特徵使我對他感興趣。

我開始更密切地觀察他。我注意到,某種才氣以某種模糊的方式使他的容貌變得生動起來。但沮喪——冷淡苦楚的鬱積——始終籠罩在他的臉上,所以很難再從他臉上看到什麼其他特徵。

我偶然從餐館的一個服務生那裡得知,他在附近一家公司工作。

有一天,樓下的街上發生了一件小事——兩個人在互相毆打。二樓餐廳的每個人都跑到窗邊觀看,包括我和眼下正描述的這個人。我隨口和他說了幾句話,他也同樣附和了幾句。他的聲音遲疑不決、平淡無奇,彷彿因完全沒有指望而變得萬念俱灰。然而,我這樣看待我的晚餐同伴,或許是荒謬的。

不知道為什麼,從那以後,我們就互相打招呼了。後來有一天,或許因為可笑的巧合,我們都遲至九點半才去吃晚餐,竟因此而隨便聊了起來。在某個適當的時刻,他問我是否寫作,我說是的。我提到了最近剛出版的文學評論雜誌《奧菲歐》。他不僅稱讚,而且是高度讚賞,這令我大為吃驚。我告訴他,我很吃驚,因為這本雜誌的撰稿者只對少數人說話。他說,或許他就屬於少數人之一。此外,他補充道,這種藝術對他來說並不完全新奇。他羞怯地說,由於沒有地方可去、沒有事情可做、沒有朋友可拜訪,也沒有興趣讀書,他晚上通常就待在家裡,在他的租屋裡,寫點東西來打發時間。

X X X

他的兩個房間放置著表面奢華的家具,無疑地,不能不為此犧牲某些基本物件。他頗費心思地挑選有著柔軟舒適坐墊的座椅。他同樣精選了窗簾和地毯。他解釋說,這樣的室內設計使他能夠「為單調生活保留尊嚴」。在現代風格裝飾的屋子裡,單調生活變成一種令人不安的東西,一種身體不舒服。

沒有什麼東西驅使他去做任何事情。他獨自度過自己的童年,從未參加任何團體,也沒有修什麼課程,從不屬於任何群體。他的生活環境有一種奇怪但又普遍的現象——事實上,或許所有人的生活環境都是如此——按照他的惰性和逃避傾向,被剪裁成本能的畫面和相似物。

他從來不必面對社會或國家的需要。他甚至逃避自己本能的需要。他從來沒有動力去交朋友或談戀愛。在某種意義上,我算是他唯一的知己。但即使我總是假設自己與他有什麼關係,他也未必真正把我當成朋友,從一開始我就知道,他需要託付一個人來保存他留下來的這本書。起初,我覺得很難做到,但我現在很高興能夠從心理學者的觀點來看問題,盡可能將自己當作他的朋友,致力於完成他將我拉進來的目標——出版這本書。

在這方面,客觀環境看來竟然對他有利,因為有我這種性格、對他有用的人,出現在他的身邊。

一、信仰的背離

在我出生的那個時代,大多數年輕人不再信仰上帝,而且和他們的前輩信仰上帝一樣,都是出於未知的原因。由於人類精神生來傾向於憑感覺而非以理性來判斷,大多數年輕人選擇以人類取代上帝。然而,我屬於這類人,總是處在所屬群體的邊緣,不僅看到了自己所屬的群體,而且還看到了群體周圍那片廣闊的空間。這便是為何我不像他們那樣徹底放棄信仰上帝,但也絕不接受人類的原因。我相信,上帝雖然未必可信,但也可能存在,在某種情況下應當被崇拜。然而,人類只是一個生物學概念,僅僅指明了我們所屬的動物物種,和其他動物物種一樣不值得被崇拜。宣揚人類是自由與平等的狂熱分子,在我看來就像古代一些異教的復活,他們的神長得與獸類無異,或有著獸類的頭。

同樣,因為不知道如何信仰上帝,也無法去信仰諸獸,我和其他邊緣人一樣,對一切事物保持著距離,這種距離通常被稱作「頹廢」。「頹廢」是作為生命基礎的無意識的全面缺失。「頹廢」一旦思考,心臟就會停止跳動。

對於像我這樣活著卻不懂得如何去生活的少數人來說,除了將「放棄」作為生活方式以及將「觀照」當成命中注定,還能做些什麼?既然我們不知道也無法知道宗教生活是什麼樣子,因為信仰無法透過理性思考而獲得,又不能相信、乃至反對「人性」這個抽象概念,我們只能用審美觀照生活,以此表明我們擁有靈魂。我們對任何乃至整個世界的嚴肅事物漠不關心,對神靈毫無興趣,對人類滿不在乎,徒勞之下,我們向毫無意義的感覺繳械投降,這種感覺經過享樂主義的提煉和教化,適合我們的腦神經。

我們僅從科學中獲得基本定律——即萬物皆遵從於宿命論,我們無法任意反應,因為宿命論限制了所有反應——鑑於這項基本定律與更為古老的萬物宿命論一致,我們放棄一切努力,就像身體虛弱者放棄體能訓練。我們埋頭閱讀關於感覺的書籍,就像謹小慎微、鑽研感覺的學者一樣。

我們無法嚴肅對待事物,我們視感覺為唯一確鑿的真實,我們躲避在感覺裡,探索感覺,就像探索一片遼闊而陌生的國度。倘若我們不僅孜孜不倦地以審美觀照,還對美學研究方法和研究結果尋求表達方式,那是因為我們所寫的詩歌和散文——並無意改變任何人的意願,或禁錮任何人的理解——就像一位讀者,大聲朗讀僅僅是為了將閱讀的主觀愉悅完全地客觀化而已。

我們清楚知道,一切創作都是不完美的;我們寫下來的,正是最令我們難以把握的審美觀照。然而一切皆不完美。沒有一次日落能美得不能再美,沒有一次微風能讓我們安穩得不能再安穩於是入睡。因此,雕像與高山的觀照者不無二致,無不從書籍和流逝的歲月中汲取樂趣,作著各式各樣的夢,以便將它們轉化為我們的實質。我們還將描述和分析寫下來,完成這一切後,它們便成為可供我們欣賞的外在之物,就好像它們是某一天突然發生的事情一樣。

像維尼這樣的悲觀主義者並非抱持這樣的觀點,在維尼眼中,生活是一座監獄,他置身其中,編織稻草來打發時間和忘卻自我。悲觀主義者帶著悲觀的視角看待一切,這種姿態既有些過頭又令人不舒服。誠然,我們所寫下的文章並無任何價值,我們寫作也不過是為了打發時間,但與靠結草來打發時間、忘記命運的囚徒不同;我們就像為打發時間而在枕頭上繡花的女孩一樣。

我將生活看成一間路邊客棧,我不得不待在那裡,直到馬車從深淵開來。我不知道它將把我帶向何處,因為我對一切都一無所知。我可以將這間客棧看成一座監獄,因為我不得不在此靜候;我也可以將它看成一處社交中心,因為我在這裡與其他人相遇。但我既非缺乏耐心,也不與人交往。我既遠離那些閉門躺在床上、徹夜無眠等待的人們,也遠離那些在大廳高談闊論、歡歌笑語飄然入耳的人們。我坐在門邊,耳目盡享聲色景致,輕聲吟唱——只有我自己能聽見——創作於漫長等待之中的縹緲歌曲。

夜幕即將降臨,馬車也即將來到。我享受著為我而吹的微風,感受著為享受微風而被給予的靈魂。我不再有疑問或索求。我寫在旅行日誌上的東西,有朝一日若被人讀到,並能替他們的旅途帶來愉悅,那自然很好。但倘若他們不讀,或者沒有帶來愉悅,那也無妨。

二、作夢或行動

我不得不去選擇,哪怕這都是我憎惡的——選擇我的智慧憎惡的作夢,或是我的感覺厭煩的行動;無論是我並非生而為之的行動,或者是沒有人生而為之的作夢,亦不例外。

我憎惡兩者,因此我都不選擇。不過,既然我不得不偶爾作夢或行動,我將兩者混在一起。

三、黃昏的倦怠

我喜歡初夏黃昏籠罩下的鬧市的那份寂靜,尤其是在白日的喧囂對比之下,更添幾分安寧。阿爾塞納爾大街,阿爾範德加大街,幽暗的街道從阿爾範德加的盡頭向東延伸,沿著靜靜的碼頭伸展開來——這些傍晚的日子裡,我走進它們的孤寂之中,它們用憂傷將我撫慰。我彷彿遠離現在,回到遙遠的過去,那個更早的時代。我樂於想像自己是當代的西薩里奧‧韋爾德,在我心中流淌的不是他的詩句,而是與他詩句不無二致的本質。

漫步於這些街道,直到夜幕降臨,我的生活與它們並沒有什麼差別。白天這裡充斥著毫無意義的活動;夜晚沒了活動,也並未使它們變得有意義。白天我什麼都不是,晚上我回到自我。我和這些街道並沒有什麼差別,除了它們是街道,我則有一具人類的靈魂。然而,當我們看到事物的本質時,這一點或許便顯得無關緊要。人與物同樣擁有一個抽象的命運:在世界之謎的代數學裡,同樣成為一個中性值。

但還有一些其他的東西……在這些倦怠而空虛的日子裡,一股憂傷從我的靈魂油然而生,傳至我的大腦,遍布整個自我——一種萬物始於感覺,卻又外在於感覺,不為我所左右的苦澀之感。啊,夢境曾多少次變成實物出現在我面前,它們並非要取代現實,而只是宣稱它們和現實一樣,只要我表示輕蔑,它們便脫離我而存在,就像電車在街道盡頭轉彎,抑或傍晚街頭的叫賣聲,儘管我不知道他們在叫賣什麼,但是一種聲音——一首突如其來的阿拉伯歌曲——卻打破了黃昏的單調!

新婚夫婦走了過去。女裁縫們聊著天走了過去。年輕小夥子們找著樂子匆匆走過。歸隱退居的人像往常一樣抽著菸漫步而過。這家店或那家店的某個老闆像無所事事的流浪漢一樣站著,對周圍的事情毫不留神。一些新兵——有的身強力壯,有的弱不禁風——組成一支嘈雜或更糟的隊伍緩緩走過。偶爾也會有一般人走過。這個時間過往車輛稀少,車聲悅耳。在我心裡,有一個寧靜的苦痛,而我的平靜是由順從所構築。

這些走過的人和我毫不相干。他們和我的命運乃至整個世界的命運毫無關聯。這只是偶然投出的石子,發出未知的聲響,做了一種無意識的抗議詛咒——一個充斥著紛繁嘈雜的人生。

……

六、我用憂傷去寫作

我對生活要求很少,而連這點微薄的要求都無法實現。一片鄰近的曠野,一道陽光,一點點寧靜,外加一小片麵包,不被自己的存在感壓抑,不向人索取,也不被人索取什麼——連這一點要求也無法實現,就像我們拒絕施捨乞丐零錢,並不是因為我們吝嗇,而是因為懶於解開我們外套的鈕釦。

我在寂靜的房間裡憂傷地寫作,曾經是這樣孤身一人,將來也是。我在想,我那顯然微不足道的聲音裡,是否包含成千上萬個聲音的本質,那成千上萬個生命對自我表現的渴望,那成千上萬個靈魂像我一樣安於對日常命運的堅忍,以及他們失落的夢想和無望的希望。在這樣的時刻,我的心跳因意識到這一切而加速。我因為站在高處而活得更充實。我的內心湧起一股宗教的力量,一種祈禱,一種發自公眾的呼聲。但理智迅速將我拉回到我本來的位置……我才想起我身處道拉多雷斯大街一幢房子的四樓,我似夢非夢地審視自我。我的視線從這張未完成的紙上移開,瞥向那毫無意義又缺乏美感的生活,瞥向那枝馬上要被我掐滅的廉價香菸,菸灰缸在破損不堪的吸墨紙上,我將要把那枝香菸掐滅在那只菸灰缸裡。我在這間位於四樓的房間裡拷問生活!敘述靈魂的感覺!像天才或著名作家一樣寫散文!我,一個天才,在這裡!……

……

一四、成為自己

我們或許明白,將工作繼續拖延下去是件糟糕的事情。然而,更糟的是,我們永遠也不去做。完成了的工作,至少它已經被完成了。儘管做得不好,但至少做了,就像將可憐的種子種進隔壁那個跛子的孤獨花盆裡。種子是她的幸福,有時甚至也是我的幸福。我所寫下的東西,儘管寫得很糟糕,但它帶給受傷或悲淒的靈魂一些足以從更糟事物分心的時刻。這對我來說就已足夠,或者說,儘管不夠,但它也有一些作用,而這就是生活的全部。

一種比預期更煩悶的煩悶;一種很快就感覺到的遺憾,一種我今天就已經感覺到明天將感覺到的遺憾——一種無邊的混亂,沒有意義,沒有真理,無邊的混亂……

……我蜷縮在火車站的長凳上,沮喪地裹著披風,滿懷鄙夷地打著瞌睡……

……夢中的世界是我的知識和生活的總和……

關注當下對我來說並不是一種偉大或持久的關心。我渴望時光能夠為我停留,我想毫無保留地成為我自己。

……

二一、上帝之奴

不管神是否存在,我們都是祂們的奴隸。

……

二三、荒謬

讓我們像人面獅身獸一樣,直到我們忘記自己是誰,儘管這樣做並不真實。事實上,因為我們是虛假的人面獅身獸,我們不知道在現實中的我們是什麼。認同生活的唯一方法就是否定自己。荒謬即神聖。

讓我們研究理論,帶著孜孜不倦、求真務實的態度理清思緒,以便能夠馬上用行動將它們否定——我們否定,然後用新的對立理論為我們的否定行為辯護。讓我們為生活開闢新路,然後立刻沿著這條新路往回走。讓我們選擇這樣的姿態手勢,它們既不將屬於我們,也非我們所願,甚至不希望人們認為它們是屬於我們的。

讓我們買書,如此才能不去讀它們;讓我們參加音樂會,卻對音樂充耳不聞,或不關注那裡有誰;讓我們花時間散步,因為我們討厭散步;讓我們整日待在鄉下,僅僅因為那裡的生活令人感到沉悶。

……

三四、我不會離開

有時候,我認為我將永遠不會離開道拉多雷斯大街。一旦寫下這句話,對我而言就成為永恆。

沒有歡樂,沒有榮譽,沒有權力……自由,只有自由。

從信仰的幻影跨進理性的幽靈,不過就像換一所監獄。如果藝術使我們從陳腐的抽象偶像中解脫出來,它同樣可以使我們從高尚的理念和社會關懷中解脫出來,而它們和偶像並無二致。

透過迷失,尋找我們的個性——信仰本身賦予了我們這樣的命運。