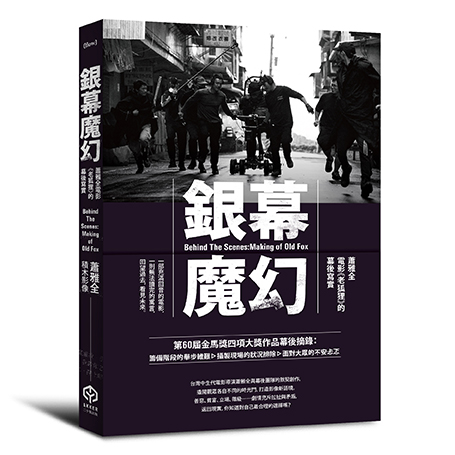

★榮獲第60屆金馬獎最佳導演等四項大獎——蕭雅全電影《老狐狸》幕後攝製紀實

★第60屆金馬獎最佳導演——蕭雅全的拍攝手札與創作歷程訪談

★未刪減版原著劇本與主創團隊拍攝現場回顧

一部充滿回音的電影,

一則無法讀完的寓言,

回望過去,看見未來。

第60屆金馬獎四項大獎作品幕後摘錄:

籌備階段的舉步維艱→攝製現場的狀況排除→面對大眾的不安忐忑

台灣中生代電影導演蕭雅全與幕後團隊的默契創作,

撬開觀眾各自不同的時光門,打造影像新語境。

善惡、貧富、立場、階級……劇情充斥拉扯與矛盾,

返回現實,你知道對自己最合理的選擇嗎?

「這是發生在一九八九至一九九○年間,一個十一歲小男孩的故事。一九八七至一九九○年,台股從兩千點膨脹到一萬兩千點,地價飆漲超過四倍,貧富差距擴大。我目睹我家因不擅競爭,從窮變成更窮。至今母親與我道別,仍說:『祝你成功。』究竟怎樣才算成功?如果不能兩全,是『寧可傷人也要贏』,或『與其傷人不如輸』?我遇過很多跟我母親一樣,不被視為成功的人,但我知道他們沒爭奪,不是沒能力,而是怕傷人。我想講這種人的故事,在我心裡,他們充滿同理心,從不是失敗者。但我也自問同理是否有相對性?『寧可人負我,毋寧我負人』對我來說是可貴的嗎?」

──蕭雅全

_________________

蕭雅全的電影裡,善於營造兩難的處境。兩難不僅是善惡、黑白,而是角色內心一層一層的抉擇,世界非單一性,命運亦然,人的每一次判斷都在學習歸納自己,往哪一價值觀靠近。十年、八年、五年……蕭雅全暌違已久的電影長片,回溯了解嚴後經濟狂飆的年代,貧富階級對立,社會充斥不公。那是集體回憶,更是今日世界的寓言。故事裡的小男孩廖界與父親廖泰來相依為命,一心想存錢完成一家人的夢、母親的夢,卻沒發現世界正在改變,來不及應對。本書完整側記台灣中生代重要導演最新作品的幕後工作記錄,從故事發想起始、腳本與實際拍攝異同,到工作團隊的深度訪談與導演意志的傳遞,藉由書籍與電影互為表裡,完整呈現一部電影製作的表裡。蕭雅全從「《范保德》大幻影(美感一百金馬獎項零賣座差)」後歷經工作室改組、低潮到省思必須試圖有限度的面向觀眾,創作者如何調整平衡感,折衷或妥協,或樂觀視作新嘗試?好看、易懂是否為創作本念?抽象、隱喻會否是該排除的阻礙?蕭雅全的《老狐狸》正打造一個魔幻語境,更讓人感同身受,導演蕭雅全說:「同理心是一種跨線理解對方的態度,不敢說『同理心』是消弭階級衝突的方案,但我相信,失去同理心絕對是階級衝突日日擴大的關鍵原因。」這是蕭雅全與自己孩子對話的作品,亦是他與社會溝通的方式。從劇情、製作、影像、美學、表演到一環扣一環的技術細節,其間團隊必須耗費多少力氣去沉澱與調整觀點?本書有你不知道的事,將之說破了、更讓電影堆疊了新的韻味。

導演∣蕭雅全/積木影像∣蕭雅全導演於二○○三年六月成立積木影像製作公司,除了拍攝電影,也涉足商業廣告、創作短片與商業短片。廣告比賽獲獎頻繁,為業界具口碑之製作公司。作品人文風格重,擅長以細膩情節刻劃人性。

二○○○年完成首部電影長片《命帶追逐》(Mirror Image),此片曾入選第五十四屆坎城影展導演雙週(Director's Fortnight , Cannes International Film Festival 2001)

二○一○年拍攝電影《第36個故事》(Taipei Exchanges),榮獲第十二屆台北電影節觀眾票選獎、最佳音樂獎及第四十七屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎。二○一一年獲邀參與《10+10=100》電影聯合創作計畫,拍攝短片《有一好沒二好》於金馬影展首映,入選柏林影展世界大觀單元(Berlin Film Festival panorama, 2012)。

經過多年的積累醞釀,二○一八年拍攝電影《范保德》(Father to Son),入圍第四十七屆荷蘭鹿特丹國際電影節正式競賽片,並入圍第五十五屆金馬獎新演員、美術設計、原創電影音樂、原創電影歌曲、音效,榮獲第二十屆台北電影節最佳導演獎、最佳配樂及最佳美術獎。

二○一九年受高雄電影節之邀拍攝VR電影《那年夏天,我被FIRED五次》,致力嘗試不同創作媒材,挑戰影像敘事的可能。

二○二三年電影《老狐狸》(Old Fox)入選東京影展——世界焦點「台灣文藝復興」觀摩單元(Taiwan Cinema Renaissance 2023),並入圍第六十屆金馬獎七項大獎,更一舉獲得最佳導演、最佳男配角、最佳造型設計、最佳原創電影音樂四大獎項。

「砌得好的,會久久捨不得拆。」誠如積木創立時的初衷,團隊將持續努力;以緩緩流轉的時光,堆砌持久深刻的好作品。

靈感源頭

導演序

第一幕——電影原著劇本

第二幕——電影主創團隊演員訪談與工作紀實

演 員 白潤音

演 員 陳慕義

演 員 劉奕兒

製 片 王雲明

編 劇 詹毅文

攝 影 林哲強

燈 光 梁文台

藝術總監 王誌成

造型設計 高仙齡

音 樂 侯志堅

選角指導 李秀鑾

現場收音 杜均堂

剪 接 陶竺君

導 演 蕭雅全

第三幕——導演蕭雅全深度訪談

後記

試閱

導演序

記憶所及,提文寫到「我的志願」只有一次:十四歲,國二的作文,我寫的是「導演」。但那是一個沒由來的答案,我的少年與電影既不密切,自己也不來自電影人家。會那麼寫,只因課本上說「電影是第八藝術」。明明從小,我唯一熟悉的是畫畫,為何沒寫「畫家」?大概聽到「第八」,就覺得電影比畫畫厲害吧。

我以為電影比繪畫厲害的偏見,發生過兩次。

一九八七年七月十五日台灣解嚴,集會遊行取得合法的地位,那是我大一暑假。這天開始,天翻地覆的不只是台灣,也包括我的世界觀。緊接著,各種弱勢團體湧上街頭,加上媒體開放,我逐漸聽到台灣長期被壓抑的聲音,而原來被灌輸的虛假世界,也開始崩裂。

那時我果然因為興趣成為一個美術系的學生,本來一心想的,是畢業留學西班牙,然後當畫家,早忘了國二的志願。但大二開始的社會騷動,卻使我對深愛的繪畫失望。我自覺處在一個翻騰的時代,但美術回應社會變化的能力,怎麼如此虛弱?我再次有了同樣的錯覺:影像才是最真實,最立即,最強悍的。

影像才是王道。

我正巧遇到家用攝影機平價化的時機,大二結束,我向一個高中死黨借錢買下一台攝影機,並發誓要在一個暑假中,賺下三萬六千元還他。那其實是一筆大錢,不過我還真做到了,那個暑假的事,要說一夜都說不完。也因為那個夏天的決心,National AG-350 VHS攝影機成了我影像創作的開端。

一九八八年八月以來,我一直與影像為伍。後來的我,早不再覺得美術虛弱,也很快在第二年就發現,影像絕不代表客觀。因為我意識到可以透過技巧,把同一個集會遊行,拍與剪得非常熱血,或非常冷清。也許這就是我後來一直婉拒紀錄片邀約的緣故,我其實不信任影像,我心知自己只能用影像「詮釋主觀」。

一眨眼已三十五年,沿路受到太多人幫忙,能持續到今天,說謝是說不完的,不如就不要道謝,能做就做。然而雖不說謝,今天生日,回到起點,我還是要向當年借我錢買攝影機的死黨謝中強道謝,那件事情,實踐了我十四歲的志願,改變我一生。

(劇本摘錄)

第九十九場

景:回收場貨櫃屋

時:夜

人:廖界,謝老闆

- 兩人在貨櫃屋裡。

- 謝老闆從冰箱拿出兩瓶裝在寶特瓶的冰水,丟一瓶給廖界,又拿了一罐碘酒給他,說:

謝老闆:冷靜一下,把傷口消毒消毒。你爸可能認為我們是在餐廳認識,也就是從我變成你們房東開始的。

- 廖界看著冰水,沒有喝,也沒碰碘酒。

謝老闆:但不是這樣,早在十年前我就注意到他了,只是他不知道而已。

- 謝老闆喝了一口水,又繼續說:

謝老闆:你知道嗎?你出生那天,我母親過世,同一天,在同一家醫院。你出院那天,我回醫院拿死亡證明。那天電梯人很多,我站在最裡面,隔了幾樓,你爸媽背著大包小包,喜滋滋地抱著你擠進來。

- 謝老闆看看窗外,天色已暗。

謝老闆:那天你媽媽很開心,一直逗著你,你有一點反應,她就笑得好大聲。就在那時,我看到你爸對妳媽搖了搖頭,妳媽問:「為什麼不能笑?」,你爸爸沒有解釋,但我知道,他感覺到電梯裡有傷心人,他不要自己的開心刺痛人。我看著他的背影,知道他跟我媽是同一種人。

廖界:哪一種人?

謝老闆:失敗的人。

廖界:我爸爸不是。

- 老狐狸看著他,很溫柔。

謝老闆:再問我一次,我媽媽是哪一種人?

廖界:你媽媽是哪一種人?

謝老闆:在乎別人感受的人,你爸爸是嗎?

- 廖界沒有說話。

謝老闆:我送你回去。

第一〇〇場

景:路上

時:夜

人:廖界,謝老闆,少年謝老闆(十),四個看不到臉孔的大人(四十——五十)

- 紅色法拉利車奔馳在鐵道邊的省道,謝老闆自己開車。

謝老闆:消毒一下。

廖界:不用你管。

謝老闆:我媽就是這樣過世的。

- 廖界側頭看他。

謝老闆:她是收垃圾的,只不過被垃圾裡的玻璃割了一個小傷。

廖界:好可憐。

- 謝老闆笑了,搖搖頭:

謝老闆:不可憐,這個世界就是這樣,郵差送信,小偷偷東西,收垃圾的人被割傷,這是天經地義的事。

廖界:才怪。

- 謝老闆聽到,又笑了。

謝老闆:世界不會變,我們只能換位置。

廖界:你明明也是窮人。

- 謝老闆臉上笑容突然收起。

- 那張CD,仍然像個吐舌頭的調皮小孩在廖界眼前。

- 廖界伸手把它推進音響裡。

- 蔡振南的淒厲歌聲,在奔馳黑夜中揚起:

歌聲:嘿,嘿,嘿到一隻鳥仔哮啾啾,嚎到三更一半瞑找無巢。啊,啊,啊到什麼人啊,把阮撞破這個巢啊?被我抓到,不放他甘休。

- Insert回憶畫面。

- 五十五年前少年謝老闆仰頭對著第一個見不到臉的大人說。

少年謝老闆(日文):給我媽房子住。

- 五十五年前少年謝老闆仰頭對著第二個見不到臉的大人說。

少年謝老闆(台語):給我媽房子住。

- 五十五年前少年謝老闆仰頭對著第三個見不到臉的大人說。

少年謝老闆(台語):給我媽房子住。

- 五十五年前少年謝老闆仰頭對著第四個見不到臉的大人說。

少年謝老闆(日文):給我媽房子住。

- 畫面又跳回現在,車已停住,停在路中。

- 廖界側頭看蒼老的謝老闆。

謝老闆:你真是跟我一模一樣啊。

廖界:才怪。

- 謝老闆落寞地冷笑起來。

謝老闆:你不是說想跟我一樣?

廖界:我不要。

- 謝老闆閉上眼,點點頭,駕駛盤上的雙手抖動著。

謝老闆:跟我一樣有什麼不好?

- 廖界看到,好難過。

- 但這時,他憶起了謝老闆教他的斷絕同情三步驟,他從懷裡拿出早已不冰的寶特瓶水,喝一口。

- 然後閉上眼,在心裡複誦:

廖界:干我屁事,干我屁事。

- 就在這時,奇妙的事情發生了,廖界這邊的光線硬生生暗了下來,不是漸層的,是硬生生,他與老狐狸之間,浮現了一片單向玻璃。他在暗處睜開眼,清清楚楚透過玻璃,看到對面悲傷的老狐狸。

- 老狐狸也側過頭,卻看不到廖界。

- 只茫然看到鏡中的自己。

謝老闆:你就是我……

- 謝老闆吸了鼻涕繼續說:

謝老闆:……你渴望成功。

廖界:我不是你。

- 謝老闆拉開敞篷,啟動了車,風吹進來,玻璃就退去了。

謝老闆:我會把房子賣給你爸爸,不是因為他,是因為你。

廖界:我不是你。

(幕後摘錄)

不變是內心的價值觀——導演 蕭雅全

某編:這次的故事刻意要回到舊年代嗎?

蕭導:一九八九年是非常早的決定,我先決定要談同理心,然後開始轉進台灣價值觀開始分裂,或者經濟階級擴大的關鍵點,一九八八到一九九○年左右無庸置疑。因為八七年解嚴之後,金融法規投資法變了、財富工具變了。之前的世界滿雷同的,我的父母跟你的父母或跟誰的父母,有很多雷同,當時候經濟還真的是這樣,那種同理心是他們求生最好的方法。如果不是這種人,相對會被排擠,所以他們養成的價值觀是那樣子,很像共議的結果。大家互相體諒啦、你要考慮別人啦,不要去侵犯別人啦……在當時是主流,最大公約數,那樣生活得最順利,人們就會那樣生活,但是八八、八九年之後變了,那一刻開始財富跟努力不再是正比,因為擁有工具、擁有資訊,瞬間跟你的努力沒關係,所以一開始設定了這背景,那時變動太大,突然之間財富的改變、遊戲規則改變這麼大,價值觀是跟不上的。

如果回到西方,從工業革命,這件事情長達兩百年、三百年,慢慢地價值觀比較容易逐步追上來,怎麼解釋?怎麼回應?怎麼跟它相處?我們怎麼看待?可能都會跟著比較對稱。但是台灣的那個瞬間,跟中國的那個瞬間一模一樣,民間是無法回應的,許多光怪陸離在這時冒出來,我覺得那個時間點很適合講我這個議題,所以就決定八九、九○。因為八九年股市第一次上萬點,那個衝擊很大,所以當時決定股市上萬點之後的那個秋天,故事從那邊開始發展。再來是決定一個十歲的孩子,我想把價值觀最需要建立的年齡擺在那個時空,類似策略上的決定,八九年十歲的孩子,他會遇到的各種感覺、大人世界對他的所有衝撞。

我的女兒第一次看,她覺得不舒服,她明白世界真的是這樣子,但是被揭露的時候,很不舒服。但這是我的性格的一部分,我的落實是非常本能的,我的性格的確這麼極端,我有非常溫暖的一面,也有殘忍跟無情的一面。所以廖泰來與謝老闆這兩個角色是我幾乎不用做什麼田調、角色功課的,只要自我切換一下即可。

後者那一面完完全全是進社會之後被訓練出來的。我本來是一個藝術科系的學生,我一直到大學都極為晚熟,我們所學的都在面對自己,毫無討論如何面對社會,會問的是自己是誰,你為什麼這樣說?你來自哪裡?根本不管世界是怎麼回事,「他人」是怎麼回事。但是一進社會,又很因緣際會被推上資產最密集的廣告圈,非常突然切換到最資本主義、最商業用語的世界,我們也馬上面對那種殘忍得不得了、直白得不得了的語言,那衝撞很大,老狐狸來自一個人嗎?當然不是,來自五百個人吧(狂笑)!所以謝老闆的部分是我在進社會之後,瞬間很快速、很急迫的自我訓練出來的,為母則強,為了要保護我的作品,非得如此,用他們的語言與對方搏鬥、談判、高來高去,可以變成很無情,講話很直接,這兩面我都有。

某編:「故作無情,正是保護深情的方法。」(《范保德》)

蕭導:這句話說得比較肉麻一點啦!但是我得這樣,非常無情地跟他講說什麼,像Steven(《老狐狸》,溫昇豪飾演)一樣,我要做的那件事,你聽也聽不懂啦,我現在跟你講這個很賺錢,這樣可以嗎?你聽得懂,對不對?我就哄成了嘛。到今天為止,切換很順暢了,內在鬥爭也三十年了嘛,過程中一定有很多矛盾,但都是以前的話題了。我用廣告語言是沒問題的,我是個還滿專業的廣告人,談論廣告策略、廣告創意精不精準,說話不會像一個浪漫的文藝分子。

但是換作電影我不可能帶這個性格過來,如果要這樣,我就去拍廣告,而且那並不是我的原生的東西,創作上,希望回到我自己。我覺得自己在往好的方向走,廣告那一塊會越來越尊重我,相對可以多一點自己。

某編:如何建構與經營你的電影團隊?

蕭導:這有一個過程,因為有之前的互相理解可以運用,我很喜歡這些事,那些重複一定會發生累積,也有很多相互磨合不順暢,然後重新互相改變,直到覺得這組合很舒服、很能談,才能夠共創,於是就逐漸留下來。但不表示我不喜歡跟新的伙伴或年輕人工作喔,我也很喜歡,但主要會架構在大的模式之下,因為可以減少很多從零開始的討論,很多是常常延續五、六年、十年的對話,累積到要做的那一天,其實都不必再多說什麼。這次我很感動侯志堅得獎的時候談到我們三十八年的友誼,他也會一直談到創作源自我們的組合,就像平等、不平等,他一樣很有感慨。這些事情都累積很久,有機會表達的時候,他是從很「裡面」拿出來的,不是從腦去拿出來,而是從心拿出來的。

某編:身為導演,在每一部作品裡,需要做決定的比例有多少?

蕭導:如果是跟現在這些主創Team,不包括演員,我要做決定的量越來越小,但越來越關鍵。我最喜歡「導演」的英文──Director,我不喜歡中文的「導演」,也不喜歡日文的「監督」。導演很容易有錯覺,彷彿在指導演員,監督則很像是權力關係。可是Director是Direction的變形,他是說出方向的人,一個整合者,而不是指導者。現在合作的這些主創都太成熟了,你把它想成是投手,曲球投得好,直球投得好,伸卡也投得好;攝影、美術、音樂,每個人都是如此。如果把這件事想成捕手,要曲球,曲球就來,要直球,直球就來了,太棒了。現在我不用去煩惱,這讓我可以專注一點點在劇本或演員。

某編:在這樣的團隊建構下,會不會真的像慕義哥(金馬獎最佳男配角)得獎時說的,你就是在Monitor前閒閒沒事幹的人?

蕭導:有可能。但這是開玩笑的,最關鍵的事情,還是必須要扛下來。當然他們也會遇到,攝影、美術、音樂,也會遇到彼此認知矛盾的時候,一個人要投直球,一個人要投曲球,我得決定、我得仲裁事啊,這種時候是最關鍵的,其他他們可以處理的時候,我的確可以閒閒沒事……但我沒事的時候,就去處理演員啦,哪有像陳慕義說的這麼爽!

某編:導演在一部電影裡,哪些是必須獨自面對的時候?

蕭導:全部都是。拍攝之前,面對劇本、故事,值得被拍嗎?標準夠了嗎?這些內心的裁判。這種挑戰是非常孤獨的,其他人幫不上忙,也無法給我方案,對不對?現場在拍片的時候,最孤獨的瞬間是決定這個Take O不OK,是NG要再一次,還是OK了?如果OK就是我負責,事情就到這裡,好壞都決定了,那個時候很孤獨,可是我很享受啦。這個裁奪權,這是導演最大的功課跟工作,你一定會誤判,但是要透過降低誤判率來增加品質。決定都在一兩秒之間,喊卡、再一顆還是直接下一場?決定都是很瞬間的。因為拍攝就像打仗一樣,大家會抱怨猶豫不決的導演,使進度落後、使士氣低落、使主創人員不知所措,然後會帶來一些壞的影響。那製片就是時間啊、預算啊,你不決定,錢就一直在燒啊……他們喜歡跟我工作的原因之一,是覺得我的決定明確快速,目標清楚,這可能是他們覺得好導演的特質。

某編:創作慣性上,在編輯階段與導演階段會有什麼不一樣?

蕭導:我盡量在劇本的時候規劃好細節,拍攝的時候,還是會重新再做一次決定,創作又歸零,到剪接的階段,某種程度又歸零一次。很像你先寫好今天晚上的菜單,劇本就是我要準備的菜,接著到了市場採買,可能少了食材或多了新的菜會引發你新的念頭,本來想好是豬肉,後來覺得羊肉好了,接著那些食材帶回到鍋前,你的煮法可能又變成剪接,各種組合又再多嘗試看看,如果是製片制工作方式,會要求你開的食譜裡,菜要買一模一樣、組合要一模一樣。

這是製片制的控制,年輕導演問我兩者有什麼差異,我都開玩笑說:「很簡單,跟導演意見不合的時候,誰Fire誰就是什麼制度,哈哈哈。」但是權力的擁有者是要扛事情的,預算、票房……也很公平啦。你不能擁有權利,又沒有責任嘛,對不對?

我喜歡的還是拍片現場,有很多壓力,但我整個狀態最抗奮,也最冷靜,很奇怪。所以難免呢?導演還是會在那個時候變成一個大家不敢親近的暴君,我不太會對人發怒,但可能工作人員還是會有點怕就是了。

某編:導演與演員之間的關係如何建立的?

蕭導:第一還是取決於演員的成熟度、商業度。商業度是指根本沒辦法一天到晚抓在身邊,他們忙得半死,跟這樣的演員互動有他的方法。如果比較沒有包袱,我希望跟他們有更多聊天,盡量聽他們的故事,找到跟角色的關聯,在拍攝的時候,當成呼喚某些情緒的素材。

演員決定前,一直在吃飯聊天的也有,但我不會試戲。這次奕兒有試戲,我們當時直接去營業中的金獅樓,攝影機就去了,請她在裡面做一些事,看她能不能Hold得住。我是那個時候決定就是她的,很有螢幕魅力,說起來很抽象,我又很在乎,她在螢幕中有一種迷人的魅力。

演員方面,冠廷是最早決定的,劇本寫到一半,就開始跟經紀人談了,因為跟他拍過短片,之前就喜歡他,所以那角色完全沒有任何Casting(選角)。後來我們討論過很多,有一些地方不像,譬如年齡不對,他才三十二歲,我要一個三十八歲的;他還不是爸爸,我需要一個爸爸;我需要那個時代的人,但他馬上想到自己父親,所以這關容易克服……很多討論很有趣,比如說角色是瘦還胖?外型要做變化嗎?總之是事務性的討論,角色是一開始就決定了。

白潤音是全部最後的。當我一寫完是小孩的故事,就知道很壓力很大,找小演員的壓力很大嘛,所以第一個想法就是白潤音,然後正好看到新聞說他要暫時息影、專心課業,我很在乎這種事,因為我自己是爸爸,很在乎生涯選擇就不敢碰了。我們開始大量試鏡,一直收、一直收,最後剩兩三個人選了,時間也到了,我得做決定了,但心裡怕留下遺憾,我就問Casting(李秀鑾)要不要再跟白潤音聯絡、冒犯地問一下,看他們會不會有意願?結果一問,他們也知道這案子,想說為什麼沒有找他們?我就問你們不是要息影?他們說如果這部電影可以考慮……沒想到一拍即合,半小時就決定了!前面花了半年找小演員,偏偏他是第一個想到的人選,卻最後一刻才敲定。

楊雅喆(導演)還跟我做很多心理建設,拍小演員他的經驗多(《囧男孩》《天橋上的魔術師》),聊了一兩個小時,說要排表演課程、訓練,而且保證第一個禮拜拍的全都會作廢。當下聽了好崩潰,因為預算沒有那樣的條件……結果白潤音一來,穩得不得了。事前我還跟所有大演員提醒,一定要有耐性,很多東西會不斷重拍,不是因為你們而是小孩不穩定,結果白潤音完全沒有耽誤任何事情。太厲害了。

某編:劇本曾不曾經主角是「老狐狸」?

蕭導:沒有,一直是小孩。所以一開始跟冠廷談合作的時候,一直說是配角喔,你介不介意?我自認他這個階段應該要是主角,然後他一直說不介意,也很清楚這是廖界的故事。廖泰來是隱性的角色,謝老闆是顯性的,可是我知道那個隱性對我來說有多大意義。

現場拍攝時,慕義哥最會頂嘴,他有很多主見,我就是聽,有道理就有道理,沒道理就還是要溝通。冠廷會跟我有討論,但是他已經抓出一個調子,奕兒就要一起參與塑造,每個角色狀況不一樣。我喜歡現場很大的原因,也是料理演員,演員會有很多狀況,讓你激賞的、也會有讓你很頭痛的,激賞的會很感謝,頭痛的要趕緊有效的挽回,我認為那個時候非常考驗導演的能力。比如說演員表演,你覺得不對,有時候會形容得很抽象,他如果很有方案,可以給你一個新方案,可是有些演員不見得理解,他會迷惑,那導演就要解釋、誘導他到好的方向。

基本上,整體拍攝過程都很順暢。除了預算壓力,染疫(拍攝時值Covid-19流行期間)的壓力也很大,但直到最後五、六天才遇到染液,算是很幸運。

某編:後製到發行上映之前,剩你獨自面對了?

蕭導:還是要面對資方,多少還是有一些意見。第一個版本,周邊大人的線放得比較多,比較照劇本走。過程有一些討論嘛,覺得有點亂還是什麼的,後來我冷靜下來,決定跟著廖界走,大人的世界跟他薄薄地接觸到就好。後來跟觀眾面對面的時候,有些關於大人的疑問是會回來的,我也沒答案,過兩三年自己再回到看,可能才有辦法冷靜下來。

後製階段,每天跟剪接師混在一起,很小很小的Team,過程一直遇到取捨,「捨」對很多導演都很難,因為覺得東西都很美,「捨」對導演很難,「捨」對導演很殘忍。但結果證明是好的、《范保德》後的調整與改變也是好的,但是他有相對性,因為我設了目標,我得證明自己做得到,或者是說有在靠近,反之,如果完全偏離,我的信心會瓦解,變成能力問題了。這次我擺明要投曲球,球速、位移都投出來了,我會覺得很好,但不表示下一次還要再投曲球嘛對不對?既然是我想做改變,就應該要做到,面對自己,我是滿軍事化的,過程的決心是很斯巴達的。

我想要不變,我覺得不變的方法就是要一直變。我想要不變的東西是內心的價值觀,所以必須保持他有不同的樣子,讓他可以一直活化。

某編:你的電影裡一直有某種二元性,可能因為都存在「選擇」吧,這是刻意安排,還是不自覺的傾向?

蕭導:可能我有很多內心的矛盾吧。猶豫不決啦、自私啦、利他啦……我也常常會掙扎;或者「想做的」跟「該做的」,也會覺得有矛盾,做廣告的時候尤其如此。我想做的是這樣,但我該做嗎?那個「該」好像都是因為別人的綑綁。人生有很多選擇,我不會說是矛盾,它是並存的,我也相信每個人心裡都有這些感受,我覺得那種選擇的過程值得說出來,而不是選完了才說。選完了,你是個壞蛋,或是個英雄,好像都已經決定了,但是選擇過程會有滿多很人性的東西,也許我對這些事情總是會念念不忘,所以會一直談到這些。

某編:你在劇本上不是很武斷的人?

蕭導:我對人不是很武斷,對自己是武斷的。譬如說別讓自己模擬兩可,我想把選擇說出來,但不敢說我的決定是絕對正確的、是想要呼籲大家的……我沒有妄想或自大,只是覺得有必要說出選擇,成為大家凝聚共識的一種素材,你也可以提出你的素材,這是互相影響、互相決定的民主過程。我有很多很科學的理由支持我──多元是安全的,單一是危險的。我相信集體智慧,集體判斷的平均值是有意義的,即便在政治上有自己的偏好,可是我從來都接受選舉結果,集體智慧其實是民主的核心,也就是說集體決策比較安全,這來自於物種生存的經驗值。

回到創作,我也認為只是丟一個主張,即便大家的感覺跟我顛倒,我接受,但還是會繼續說我的看法。雅跟俗一直都在拉扯,而最大公約數是保守的,保守力量在推動世界,可是如果不能改變,文化就會凋零。好萊塢可以這麼持久不墜,其實他一直在吸收次文化與非主流,好萊塢有這個特質,所以他一直活著,如果一成不變,大家早就膩了。