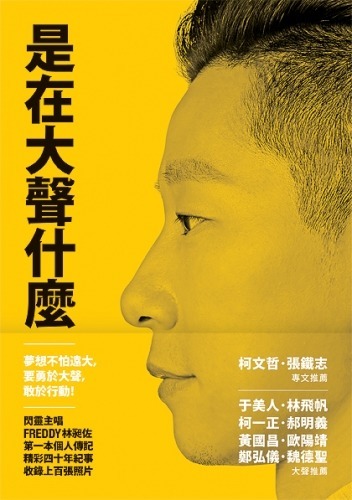

閃靈Freddy林昶佐精彩四十年大聲紀事

夢想不怕遠大,要勇於大聲,敢於行動!

十五歲時,本名林昶佐的閃靈樂團主唱Freddy在作文簿上寫下志願:未來要組自己的搖滾樂團、巡迴世界。當時還被老師譏為「不切實際」。二十年後,他不僅完成組樂團、巡迴世界的夢想,也讓世界聽到他的聲音。

這世界聽到他──閃靈樂團主唱兼二胡手,野台開唱、大港開唱主辦人,他曾經主辦兩屆西藏自由音樂會,也曾任四年國際特赦組織台灣分會理事長。

過去的夢想帶來新的夢想,因為那夢想裡不斷裝進無數同代人們的夢想,二○一五年,林昶佐躍身從政,成為「時代力量」創黨時期政黨負責人,也是立委參選人,他準備好了,要為這世界加進「時代的力量」。

身為新世代的從政者,如何一步步實踐並完成自己內心的抱負?林昶佐大聲告訴年輕的逐夢者:夢想不怕遠大,年輕就要敢衝,也許世上不存在烏托邦、理想國,但追求烏托邦的人,一直都有,而且永遠存在。

邱立崴

1980年生於台灣,淡江大學畢,曾任文化部金音創作獎,著有《閃靈王朝:台灣搖滾鬼王十年全紀錄》、《戰後578天》及電影《正港衝組》(暫名)劇本評審。

吳逸駿,獨立樂團「阿飛西雅」吉他手,錄音師,製作人。曾任金曲獎金音獎評審。希望四十歲之後的身材不要走樣,人生開始有錢。繼續做音樂,或是寫東西出版,最好右手不要繼續痛了。

{第六章}

從音樂人到政治家之芽

在音樂節,台上有歌手扮起中國公安,誇張地模仿著捲舌腔;有的樂團戲謔的改編「總統蔣公紀念歌」,大唱「反共必勝,建國必成」;有人怒燒中國五星旗,高喊「反中國併吞」。這是發生在十五年前,二○○一年由林昶佐舉辦的「Say Yes To Taiwan演唱會」,第一次邀請台灣創作歌手、樂團,及來自國外的演出者,為了捍衛台灣的獨立自主、反中國併吞而大聲開唱,在二二八公園的戶外舞台舉辦,吸引了數千名年輕人參加。

即使在二○一五年的今天,許多音樂人、電影人都已參與風起雲湧的社會運動,但上述演出內容可能還是無法讓人輕鬆消化,因為對台灣來說,兩岸關係與統獨意識形態比任何議題都敏感。

這個盛大的「Say Yes To Taiwan演唱會」有個小小的前身,就是二○○○年總統大選前,在聖界Live House舉辦的「反中國併吞演唱會」。當年正值台灣的總統大選,民眾對於各項議題都熱烈討論。林昶佐認為中國對台灣的武力威脅是不可迴避的議題,希望能夠喚起年輕人的關注,因此在二二八紀念日的前夕,聚集了包括糯米糰、濁水溪公社、夾子電動大樂團、閃靈、無政府和妮波寺等樂團演出,吸引了三、四百名的觀眾。

在當年扁連宋大對決的總統大選中,這是一個舉無輕重的事件,沒有任何媒體報導。然而,當年二十四歲的林昶佐不是為了上媒體、搶鏡頭,而是要發出聲音,為他所關注的議題、所信仰的理念發出聲音,無論這個聲音能被多少人聽到。

「我不知道有多少人能聽到,但是不發聲一定沒有人會聽到!」

重新認識台灣歷史:否定自我再建構

長久以來在國際舞台上,台灣是一個身分未明的國家,對許多台灣人來說,這像是潛藏內心的制約,只要在運動賽事上受到不平等的待遇,或是國際活動中受到中國代表團的羞辱,台灣人總會突然驚醒、憤怒不已。

但林昶佐並不是突然驚醒,而是花了幾個月的時間與認同纏鬥。

在延平高中的最後半年,歷史老師曾經上課到一半突然激動地把書往講桌上一摔,大聲說:「你們要記住,背誦這段只是為了考試,但其實這些都不是真的!」林昶佐決定在考上大學後的幾個月,勤跑國家圖書館、各大書店的台灣研究專區,大量閱讀關於台灣這塊土地的一切。

對於已經被教科書洗腦、把中國認同內化為自己一部分的林昶佐來說,這是一段激烈的自我爭辯。我到底是台灣人還是中國人?有華人這種東西嗎?為什麼這些應該非常熟悉的這塊土地上的故事,我卻完全不知道?到底是什麼政治黑手深入我的腦海中,透過教育在控制我的認知?讓我連阿公阿嬤的面貌都模糊不已?

林昶佐的阿嬤是成長於日治時期,除了台語,就只懂日文,從小他由阿嬤帶大。阿嬤常常跟林昶佐說起日治時期的記憶,包括了戰時艱困的家計以及躲避空襲的驚險生活。阿嬤一直是跟他最親的家人,但是上學以後,學校老師卻告訴他,方言是沒水準的語言,說了要罰錢;課本不提台灣歷史,當然也不會談到阿嬤那一代人的故事。

學校教育造成了他與阿嬤之間的隔閡。只會講台語、卻因為改朝換代而從識字變成文盲的阿嬤,戰時記憶和課堂上老師的講述全然相反的阿嬤,在他年輕不懂事時越來越陌生,甚至隱隱約約看不起她。直到林昶佐十八歲,重新挖掘台灣的歷史,同時也是阿嬤的故事,想要重新挽回和阿嬤的關係時,卻為時已晚。阿嬤罹患了老年癡呆症,已經認不得他了。

他解決了內部自我認同的再建構,卻無法重新建構已經失去的那段人生與親情。他更發現,最難解決的是外在環境,台灣這個不正常的國家,人民仍然處於認同錯亂、民主與威權糾結不清、國際局勢惡劣的狀態。這些事情一天不處理,台灣人就會受到不正常環境與教育操控、被政治黑手箝制思想永遠都不會消失。林昶佐知道,他一個人無法解決這個問題,但他希望有更多人願意面對問題、重視問題,而不是偶爾驚醒、突然憤怒。他說,台灣人必須從勇敢一起面對問題開始,才能一步步解決問題。

這樣的態度,讓他勇於在音樂的舞台上分享創作的靈感和政治理念,希望能夠啟發更多的人,包括二○○○年他在Live House舉辦的「反中國併吞演唱會」,二○○一年在二二八公園辦了「Say Yes To Taiwan演唱會」。

用音樂撼動許多人心中的小警總

有些媒體不能容許這樣的聲音出現,開始對他與閃靈的新聞予以冷處理。但這不單純是媒體本身的立場問題,而是整個台灣社會,長期將政治汙名化,認為政治是骯髒,黑暗的,碰不得的;對於「藝人」參與政治抱持著「撈過界」的質疑角度。不只是音樂界,在體育界,在文化界等,當時都還有著一條「政治歸政治」、「XX歸XX」的界線。年輕的林昶佐就直接把這條線拆掉,雖然嚇到許多原本被豢養在安全圈內的人,撼動了許多人心中的小警總,但卻啟發許多年輕人。

他知道這樣挑動台灣社會敏感的神經,將讓自己的音樂事業面臨更多困難,但他不只辦了一次,還要一辦再辦。直到二○○九年,林昶佐連續多年都在二二八紀念日前後舉辦演唱會。關注的議題越來越廣,包括國際人權、轉型正義等;規模也越來越大,二○○七年邀請到了國際知名的英國樂團Muse、美國樂團Strike Anywhere以及傳奇的捷克樂團「宇宙塑膠人」,在足球場開唱,聚集了上萬的年輕觀眾。

相對於主流媒體的冷處理,當年這一系列活動卻在網路上引起一波一波的論戰。對照近年來不管是社會運動或是選舉,評論者已把「網軍的影響力」掛在嘴邊,當年網路還被主流社會輕視的年代,林昶佐已是很正面的看待這些虛擬空間的論辯。

「很多看似口水戰的論辯,其實啟發了數以萬計的網路閱讀者的思考,這讓一個演唱會的影響力遠超過現場觀眾的人數,也是我們要達到的成果!」

除了啟發了許多年輕人以外,林昶佐也因此結識了許多在台獨運動、民主運動的老前輩,包括黃昭堂、蔡同榮、李鎮源、史明、辜寬敏、金美齡、吳樹民、李勝雄等人,成為跨越世代的戰友。然而,這些玩搖滾樂的年輕世代,對於相關議題的創造力和表現方式,有時遠遠超越這些老前輩能接受的範圍。例如「無政府」主唱愛吹倫脫褲露屁股說要大便給中國吃,而被警方以妨害風化嫌疑叫去做筆錄、「濁水溪公社」充滿男性暴力的行動劇「強姦馬家莊」招致各方嚴詞撻伐……。

「我偶爾會聽到說有位前輩覺得『那天的表演好可怕』、『某團的表演有點太過分了』,但可能是他們都因為相信我,最後還是忍過去就算了,哈哈哈。如果這些人不是我邀來的,他們真的會不能接受。回想起來,他們對我的信任,實在很感謝。」

「看到Freddy這咧少年仔,就看到台灣的希望!」雖然如今的林昶佐已經四十歲,同年齡友人的孩子都上國中了,但這些老前輩看到他還是這樣叫他。

台灣魂的國際救援

這一系列音樂會雖然源自於林昶佐「反中國武力併吞」的政治理念,但在音樂上,林昶佐仍然維持與許多中國歌迷和樂團的來往。

「我們雖然反對武力、反對併吞,但不等於反對中國人。」也因此,這系列演唱會在二○○四年邀請了最特殊的演出者,來自中國的「盤古」樂團,也是林昶佐認識許多具有反叛精神的中國搖滾樂界好友之一。他們在舞台上唱著經典歌詞:

真想打爛她的臉、祖國母親不要臉!

把你的紅旗降下來,我的憤怒像瀑布!

來自中國的樂團在台灣唱出這幾句歌詞,更顯得刺激,而盤古樂團主唱敖博越唱越猛,甚至大喊:

支持台灣獨立!支持西藏獨立!

中國人自己都無法獨立,憑什麼反對別人獨立!

這場帶給台灣人震撼教育。當兩人離台在泰國轉機時,卻接到中國國內朋友的電話,告知其工作室已被政府人員搜查,兩人的親友也被公安監視,許多相關資料遭到扣押,朋友建議他們千萬別回國,否則一定會被逮捕。兩人從泰國致電林昶佐尋求援助,林昶佐立刻請台灣和國際的人權團體引薦當地的相關援救組織,自己也飛到泰國帶領盤古樂團兩人拜訪相關部門,協助他們暫時留在泰國,尋求第三國的政治庇護。

幾個星期過後,兩人沒得到任何庇護,簽證也過期了,他們在泰國的出入越來越危險,只能被隱密地保護著。林昶佐不斷整理更多資料,與更多的人權組織聯繫,並多次前往泰國探訪。八個月後,相關組織偵測到兩人將有立即的危險,終於獲得瑞典政府同意,迅速將兩人帶離泰國,前往瑞典接受政治庇護。

林昶佐刻意忽略這當間的過程以及複雜的權力關係,「這過程牽涉很多組織與人權工作者的私下幫忙,不能講太多。」然而,這樣的忽略和他一向的處事態度一樣,做事都只有一個主要的策略,就是往前進。

西藏自由音樂會,在台北

當談到為何會想要以舉辦音樂會的方式來表達自己的理念時,林昶佐總會提及「西藏自由音樂會」(Tibetan Freedom Concert)。這個音樂會在九○年代由知名美國樂團「野獸男孩」(Beastie Boys)發起,在歐美舉辦,號召了包括U2、嗆紅辣椒、幽浮一族、電台司令、R.E.M.等知名樂團一同開唱,支持西藏自由。由於參與的卡司堅強,席捲了歐美各大都市,讓西藏自由音樂會成為了搖滾傳奇之一,讓更多年輕人理解了西藏的處境,也讓西藏自由的運動成為了重要的國際人權工作一環。

不論是西藏自由音樂會或野獸男孩,對許多台灣的搖滾樂迷來說,都是遠方的搖滾傳奇。而距離台灣四千公里以外的西藏,更是一個陌生的國度,一個模糊的香格里拉,存在於風景明信片裡的布達拉宮。

但不管距離多遠,在林昶佐的世界,這些都是可以抵達的真實。

二○○三年四月,野獸男孩抵達台灣,與林昶佐合辦了西藏自由演唱會,現場聚集數千名年輕人參與。台北成為了與東京並列,亞洲迄今唯二舉辦過西藏自由音樂會的城市。

在台灣,舞台兩旁的音響鷹架上懸掛著巨幅唐卡,會場內外飄揚著五色經幡和雪山獅子旗,這是許多台灣人第一次看到西藏的國旗,更是第一次知道,西藏曾經是擁有三千多年歷史的獨立國家。

雖然在台灣,藏傳佛教已在民間漸漸盛行,但是台灣人對西藏的注意力,從宗教和文化的層面擴及到人權處境的關懷,尤其是青年的參與,可說是從這場活動開始擴大。

從二○○○年閃靈赴日參加富士搖滾音樂祭之後,愛聊政治、熱心國際事務的林昶佐,開始認識了一群擁有同樣熱血個性的國際音樂策展朋友。於是,當年野獸男孩的團員Adam Yauch希望可以在東京和台北各辦一場演唱會,為西藏宗教與人權的工作募款,就找上了林昶佐。

西藏自由音樂會第一次在距離中國這麼近的國家舉辦,是一件大事,對台灣與歐美人權運動的連結也是很重要的一步。活動主辦人Adam Yauch在與林昶佐接洽的過程中,曾經小心翼翼地打探:「我有個朋友在台灣的電視台工作,他告訴我在台灣主張西藏獨立是非法的,或許我們得用其他公益慈善活動的名義來辦這個活動。」林昶佐聽了立刻澄清:「沒有這種事,台灣是個言論自由的國家!」

現在回想起那場誤會,林昶佐認為原因有很多:「一方面可能是他不清楚台灣與中國的關係,以為台灣是中國底下的一個特別行政區;也可能那個誤導他的台灣朋友根本就是站在統派的立場反對藏獨,不希望他辦這種活動。還有一種可能是,他出於好意擔心他辦有政治色彩的活動會惹來麻煩。」

「不管什麼原因,我都必須為台灣極力辯駁!」

在舉辦西藏自由音樂會之後,林昶佐對西藏的關注未曾間斷。他常常出席在台流亡藏人舉辦的各種遊行、集會,也努力讓閃靈歌迷乃至更多的年輕人了解西藏的歷史和現況,以爭取更多台灣人的聲援。

國際人權團體與藏人社群也開始知道林昶佐,每當閃靈在歐美巡迴時,常有當地人權團體特地到演唱會場與他訪談,也會有藏人前去致贈哈達。二○○九年,西藏流亡政府的教育部也頒給他最佳國際援藏藝人獎(Best International Artiste for Tibet),感謝他為長年西藏人權的議題奔走。甚至在二○一五年,他決定參選立委的競選總部開幕時,也有藏人朋友特地位他祈福。

「我從達賴喇嘛、從藏人朋友身上學到的更多,我才該對他們說感謝。」

昶佐眼中的法王

問到林昶佐心中的政治家榜樣,他總會說是達賴喇嘛。

在多年參與西藏自由的運動之後,二○○八年底,林昶佐終於有機會與幾個朋友前往西藏流亡政府所在地印度達蘭沙拉,拜訪這位西藏精神領袖。

林昶佐原本只被安排了十五分鐘,但一聊就超過了半個鐘頭。達賴喇嘛除了與他談音樂、聊台灣政局的發展,更多時間是在閒話家常,林昶佐發現眼前這位轉世活佛比他想像中更加親切健談,也更博學多聞。

「我算是個無神論者,但是我相信達賴喇嘛!」雖然林昶佐常笑著說,但是他對達賴喇嘛的信服並不是開玩笑。

「我們所認識的人當中,沒有人能像他承擔那麼大的責任與壓力。他在故鄉的同胞每天都在死亡,他的同志有些很激進,有些人甚至早就成為中共的眼線在監視他,甚至包括他的老朋友。他既要保護西藏的古老文化,又必須改革其中專制封建的傳統,他這一生都走在一條很危險的鋼索上。在這麼困難的局勢裡,他很沉穩冷靜地做出所有的決定,而且不只為了西藏人,更為全世界的人設想。」

「即使如此,與達賴喇嘛聊天不會覺得有很大的壓力,好像要共同承擔多大的使命。他就像自己的阿公一樣親切,而且不管我跟他說音樂、聊台灣、講青年,他都很有興趣。他就像個大海,可以涵納所有的意識!」

達賴喇嘛常被中國媒體指為惡魔,他卻看著閃靈專輯內頁,昶佐的鬼王造型照片,笑著說:「They say I‘m a demon! You are true demon!」兩人大笑,在喜馬拉雅山腰的達賴喇嘛辦公室。

與達賴喇嘛的相遇,也調和了林昶佐的性格。過去他那顆只知道勇往直前,凡事都想劍及履及的腦袋,因此多裝進了冷靜和耐心。

「以前我會很急,急著想要實現腦中迸出的藍圖,被批評時會急著反駁。但是現在,當我要把理想付諸行動的時候,我會多思考一段時間。而當遇到困難的抉擇時,我都會想,如果是達賴喇嘛面對這個局面,他會怎麼做?這種想像能讓我冷靜下來,尋求一個最有助於大局發展的決定。儘管這類的決定有時對自己個人不利,不能滿足自己的情緒,或一時不能符合對於「是非」的要求,甚至引起自己人的抨擊,但是對長遠的大局或對眾人的影響卻是好的。只要跳脫自己的角度,從另一個層次好好瀏覽一遍就可能可以望見。」