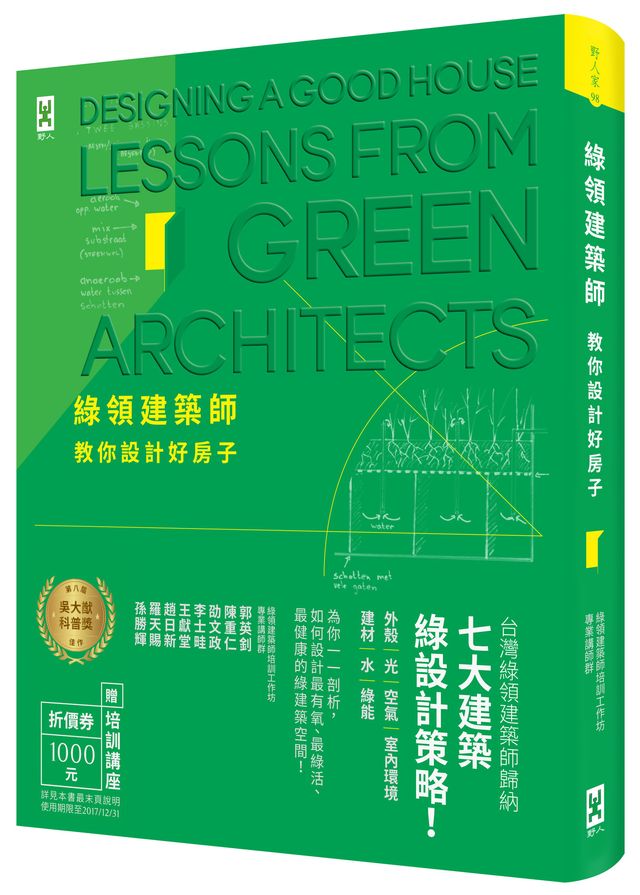

全書從綠建築設計師的思考角度出發,再從接到建案開始的一連串設計流程,一一剖析,如何設計最有氧、最綠活、最健康的綠建築空間!【設計前】找出基地的天然助力,善用它:「收集基地資料」、團隊腦力激盪後「擬定設計目標」;【設計中】用最少的設計達到最大的效益:「擬定設計策略」、找出「最佳策略組合」;【設計後】確認整體效益是否=規畫設計:落實「建築成效驗證」、「綠建築標章認證」。 看完這本書,你會發現,綠領建築師是奉行「減法設計哲學」的專家,他們手握所有建築工法、新穎建材、先進建築技術、設計美感,斤斤計較的不是怎麼設計,而是如何「少」設計,如何「善用天然資源」減少浪費的設計,不斷化繁為簡後,綠建築彷彿「自然得很有設計感」,不著痕跡,就像是大自然的手筆。

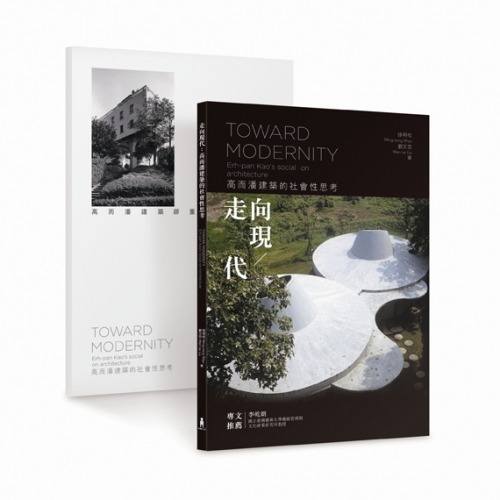

「他總是在時代中保持清醒,也深信好的人文建築生産可以彌合台灣歷史上不斷的斷裂。」 ──徐明松 高而潘經歷了台灣史上多重的年代,從日治、戰後初的素樸、粗獷到一九七○年代商品化後的虛矯,他總是在時代中保持清醒,也深信好的人文建築生産可以彌合台灣歷史上不斷的斷裂。在一九九○年代慢慢淡出建築圈的高而潘,仍不斷閱讀與思考,二○一一年再推出令人驚艶的萬華龍山寺於板橋的佛堂,除該有的佛像外,空間沒有多餘的表徵性符號,該作品拋出一連串的問題,現代台灣寺廟空間應如何設計?它的佛堂空間如何面對現代性?這不就是人文?建築師不該像知識分子般質疑正在發生的事?高而潘已八十八歲,他在晚年勇敢地挑戰社會的成規,就像他高峰期的執業生涯,對任何社會的慣性思考總提出疑惑。台灣社會如果想繼續前進,需要停下脚步回顧前輩的足迹,因爲回到過去就是回到未來。 本書特色: ※國內第一本完整敘述高而潘建築師的書,。 ※本書分為兩本,一本以文字為主,闡述建築師從年幼至今的成長背景、社會文化轉變、建築思考歷程,以及作品發展脈絡等。一本則以歷年精采的作品呈現,歷史的痕跡、難見的手稿圖等。 ※窺見經典作品,如:台北市立美術館、月裡山莊,從點子的發想、作品的產出、社會背景影響等等的過程。 ※難得一見台灣建築史的進程,回到過去,窺探當時建築樣貌的思維,看到現在,預想未來,建築扮演的角色,感受建築和社會不可分割的緊密關係。 ※提供喜愛建築的讀者多面思考的角度,建築的功能為何?如何創見時代性的建築?建築為何重要?什麼是建築的現代性社會性? 高而潘 臺灣省臺北人。畢業于台南工學院建築工程系,並通過公務人員、建設人員及工業技術師高等考試。早期執教成功大學建築工程系。是台灣戰後第一代建築師。1956年進入基泰工程公司,曾赴日本研習建築設計。後任主任建築師,並執教於淡江大學及中國文化大學建築系。曾任臺北市建築師公會理事長。其設計作品遍佈全省,尤以台北市立美術館、華視大樓、胡適墓園、臺北市銀行大廈、日月潭觀光大飯店為代表作,以造型簡潔、機能實用為特色。曾任臺灣建築師公會聯合會理事長。 高而潘建築師重要作品選: 1961 懷恩堂學生中心 1962 省立護專文教大樓與體育館 1962 胡適墓園 1969 新淡水高爾夫球俱樂部 1970 三明大樓 1978 台北市銀行大廈 1979 台中張淑齡公館 1980 台北市市政中心競圖計畫案 1981 月裡山莊 1981 台汽客運中崙站 1983 台北市立美術館 1983 華視大樓 2007 二二八和平紀念碑競圖計畫案 2011 龍山寺佛堂

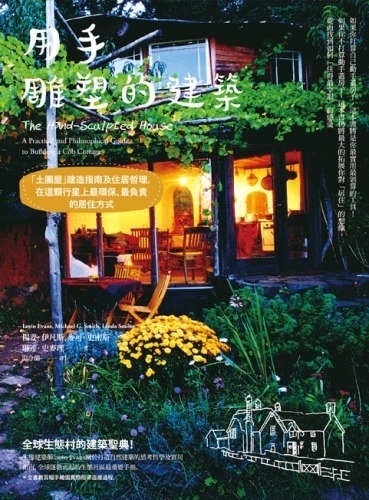

如果你打算自己動手蓋房子,這本書將是你最實用最划算的工具! 如果你不打算動手蓋房子,這本書仍將最大的拓展你對「居住」的想像, 從而找到如何「住得最幸福」的感受 「自然建築並非是可以快速完成的建築,施工過程和之後你在這房子裡生活的點點滴滴,會是一個充滿靈性的過程,那會呈現在你日常生活的喜悅中、和大自然連結的親密感中,以及你內心的價值及豐盛感中;慢慢來,這個經驗可能會是你生命中的高點,並讓你尋得在這小小星球上的自我位置,你將獲得充足的成就感,及安頓於良心中的適然;這本書協助你,鼓起勇氣為自己的生命負責,建立起你的無毒家園,並生活在宇宙和諧裡。」 ☉這是一本住宅的建築書,讓居住者認識,除了鋼筋水泥樓房外,那些我們遺忘了的自然建材,將再次帶我們回到土地上,打造宜人居的住宅。 ☉這是一本住宅的手作書,原來手作不只能實踐在飾品、家具、飲食上,每一位住民都有機會用自己的雙手建造起一棟真正能夠呼吸房子。 ☉這是一本住宅的哲學書,加深了人們對居住的想像及討論、拓寬了美學及生態學在住宅上的應用,探討什麼樣的空間能夠讓人的身體與心靈都能真正享受在其中?。 ☉這是一本加上了智慧及想像力,為黃金紀元的新地球人準備的住宅書。 從認出自己在宇宙天際中的位置開始,你在地球上開始動手建立起自己的家…… 本書是朝「生態建築」(Ecological Architecture)的方向邁進的一項嘗試之作。它要講的無關乎復古;它要探討的是在二十一世紀,我們能前進到什麼地步、是否可以造出到了三十一世紀時我們仍會熱愛的房子。我們在建築物裡度過人生多數的時光;如果有任何可以讓我們更享受它們的方式,必定是值得我們付出心血、努力追尋的。 寫作這本書,目的是想拓寬不論就美學和生態,原本認為什麼才叫做可能的觀念,還有就一棟建築物本身的精神來說——它能帶給人們什麼樣的感受。也許你可能永遠都不會去蓋房子,或者你可能選擇用土團以外的其他材料與方法從事建築,但是這本書能夠幫助人們深思:從一棟你會待上那麼多時間的房屋身上,你真正需要的是什麼。 在每一個地方,我們的周遭都圍繞著免費的建材。本書可以幫助我們找到它們、把它們轉換成所需要的材料,然後拿它們來蓋房子。一個充滿可能性的新世界在人們的面前敞開了。土團是所有自然建築方法中最不需要技巧、最安全,也最有包容性的。如果你對於用原木、夯土、草稈捆或其他更具有嚇阻作用的材料來開始建築工程,不是感到那麼自在的話,那就從土團開始吧。你將會在一個完全安全的環境中得到自信。 第一部會解釋,在你是否拾起一把工具前應該先考慮什麼——還有在哪裡蓋房子,其中有兩章呈現的是有史以來第一回,有人為自然建築者特別準備的、完整且獨一無二的設計程序。為求單純化,我們行文針對的主要是那些會考慮興建我們稱為小屋(cottage)——小家庭可以歡喜安居其中的樸實小村屋——的讀者。我們所預設的讀者群是一批才智高超的人,他們從前有可能沒蓋過任何房屋,但是一旦加入建造者的行列,除非是最好的,否則對於其他一概不予妥協。 第二部著重在實際步驟的教學,對象是想要或者必須有足夠能力,去搭建屬於自己房屋的人;是那些不願以借貸行為支持貸款機構的人;是已經下定決心只願意輕輕踩過地球的人;還有那些渴望能完美滿足自己特殊需求的房屋的人。內文同時將鼓勵許多人放膽走出去、動手建築自己的房屋!這些人的創造性天賦長久以來都被壓抑了。因此這裡詳述有關技巧的一系列篇章,將帶領讀者安穩度過一個平和的建造過程。 最後<向前走>的部分,敘說的則是關於建造房子最純粹的喜悅,並且將提供範例,解釋土團可以怎麼樣療癒人們的身體與靈性——透過由你親身創造一個神聖的空間,而此一高品質的避風港通常都是藉助於土團這個媒介搭蓋完成的。 本書是一本實用性的指南,書中提供的想法與技巧,已經在超過一百棟示範性土團屋的建造過程中被發展與測試過了。在不到十年的期間,一小群充滿熱忱的夥伴,已經使人類一項神聖的建築傳統再度復活,並且經由發明新工具與新技巧、改良過程與質疑自己的每一項步驟,把這項傳統調整成能適應我們目前所處的時代。 本書特色 n 全球生態村的建築聖典!生態建築師Ianto Evans關於打造自然建築的思考哲學及實用指南,是全球蓬勃而起的生態社區最重要手冊。 n 全書數百幅手繪圖實際指導造屋過程。

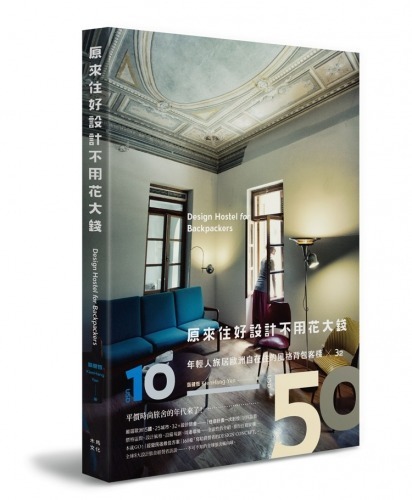

平價時尚旅舍的年代來了!嚴選歐洲15國、25城市、32+設計旅舍宿計畫一次到位——居住品質、價格區間、設計風格、設備規劃、周邊環境⋯⋯全面性的介紹,旅行住宿安排一本就GO!經營民宿最佳方案——160條「寫給經營者的DESIGN CONCEPT」、全球8大設計旅舍經營者訪談⋯⋯,不可不知的全球旅舍風向球。專為年輕背包客設計,愛玩也要住好設計! 「旅行的最佳方式就是去感受。」——葡萄牙詩人兼作家費爾南多•佩索阿(Fernando Pessoa)瑞士——巴塞爾 / 因特拉肯|葡萄牙——里斯本 / 波爾圖|英國——倫敦 / 利物浦|荷蘭——哈倫 / 鹿特丹|法國——巴黎|丹麥——哥本哈根|土耳其——伊斯坦堡|德國——漢堡 / 波昂 / 不來梅市 / 柏林 / 巴伐利亞|希臘——雅典|西班牙——馬德里 / 巴賽隆納|冰島——雷克雅維克|義大利——威尼斯|克羅埃西亞——紮達爾 / 斯普利特|捷克——布拉格|愛爾蘭——都柏林擁有眺望萊茵河、舊城區、茂密歐洲森林美景的五星級酒店視野,跳脫城市喧囂繁華,拐個彎,就能住進隱密巷弄間的優雅公寓,不管是工業風格、北歐家具、普普藝術、字體設計、復古奢華⋯⋯主題,每間青年設計旅舍,唯一的共通點不只經過「設計」,還要是「好設計」,最棒的是,只要花合理的價格,就能擁有最酷最炫最有設計感的居住空間!

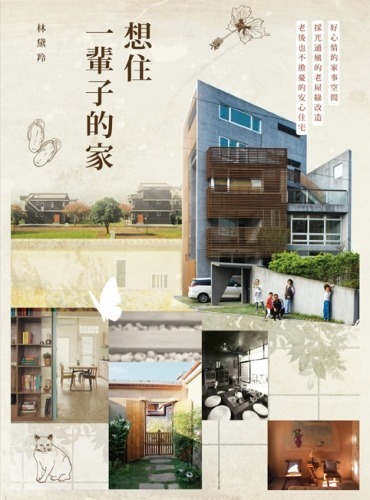

想住一輩子的家,讓人安住的好所在 料理、洗衣一樣能享受陽光、樹影、好風景,令人期待的家事空間 引風入室、空調不再,考量採光通風隔熱或生活故事的老屋改造 通用住家!共食、共老的安心居家空間 什麼樣的房子,讓人想要住一輩子? 客廳明亮通風,假日只想待(呆)在家中; 通透大廚房+餐廳,凝聚全家人的胃和心; 創造咖啡廳的fu,自家就能聊天下午茶; 門前庭院種上一棵大樹,納涼賞景甚至結果實; 從地板到天花,都是無毒材質讓人好放心。 ◎料理、洗衣一樣能享受陽光、樹影、好風景,令人期待的家事空間 「家事勞動與生活起居共處,讓家庭成員可以在同一個空間進行不同的生活節奏。」 做家事的空間不但不可或缺,還必須順暢舒適、有效率,活用精神及感官上的滿足,可以讓家事變得令人期待!把做家事當做全家的精華,最舒服的地方設計成以做家事為主、家庭互動為輔的空間,讓人對做家事產生好感與期待,家事應該是美好生活的一部分! ◎引風入室、考量採光通風隔熱或生活故事的老屋改造 「同時兼顧通風、採光、視野及隔熱,不必再另外安裝冷暖空調跟除濕機,老屋安然度過了盛夏、寒流及梅雨季,沒有漏水、壁癌、悶熱,也沒發霉狀況,全家人既平安又滿足。」 雖然每間老屋屋型屋況不同,但都一樣有令人頭痛的問題,透過創意、挑戰、解決,讓每間老屋得以陪伴居者、扮演舒服的家,滿足生活需求、美感夢想、採光通風、綠改造、甚至預算等。 ◎通用住家!共老生活的安心住宅 「許願一個凝結時光流轉的家,陽光、空氣在室內好流動,用壁爐把溫暖守在空間裡,棉麻、拼布碎花散發柔和味道,紅眠床以懷舊表面突顯歲月痕跡,我用故我愛。」 高齡設計其實是「通用住宅設計」的一部分。以通用、全齡為出發點考量,就會包含到年長者的需求,也讓年輕一輩的家人,都能住得更安心、舒適。結合通用及無障礙的原則來設計,即使老後,只要還有能力自理,家中空間已經預設好的通用設計,將大幅減低空間中的不便及危險性。 「一棟簡單矮小平房,往外延伸的深簷與架高地板、讓人可以坐在地板邊緣發呆、晃著腳丫;室內地板是由簡單耐操的木芯板舖成、低矮的天花板約2.5公尺高,屋頂沒有瓦片、應是平緩的單斜浪板屋頂......那個畫面呈現的整體氛圍,讓我感覺到和諧與流暢的氣氛,也許是我內心深處想住一輩子的家。 在你心裡,是否也有間想住一輩子的家?也許它就是你目前的住處、也許是另外一個住所、也許是荒廢的家族古厝。這個想住一輩子的家,它在這兒也在那兒,在心裡頭也在外頭,只等待我們發現它並塑造它。」 【新書講座】 想住一輩子的家 好心情的家事空間、採光通風的老屋綠改造、老後也不擔憂的安心住宅 主講│林黛羚 12/6 (六) 上午10:00-12:00 台中 一本書店 /台中市南區復興路3段348巷2-2號1樓 12/6(六)晚上8:00-9:00 台中誠品園道店3F文學書區/台中市西區公益路68號 12/7 (日) 下午3:00-4:00新板店3F Handmade Studio/新北市板橋區縣民大道二段66號(板橋捷運站2號出口) 12/13 (六) 下午3:00-4:00台南林百貨/台南市中西區忠義路二段63號4樓 12/13 (六) 晚上 8:00-9:00高雄三餘書店/高雄市中正二路214號/高捷橘線文化中心站1號出口 12/14 (日) 下午3:00-4:00 誠品台東故事館2樓藝文空間 /台東市博愛路478號 自由入場‧歡迎參加

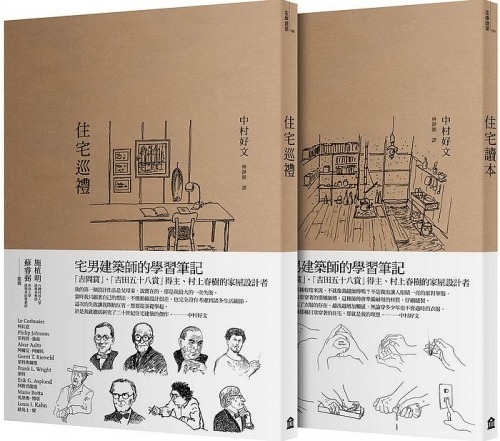

中村好文走訪柯比意、菲利普.強森、萊特等二十世紀偉大建築家的不朽住宅名作。大師不虧是大師, 即使是個人住宅,也將想像力發揮得淋漓盡致。 一個家能讓人覺得安心舒適,一件名作之所以是名作的獨創性究竟是什麼?為了尋求答案,只有前往實地造訪,走到玄關前敲門,入內參觀感受之外,別無他法。 中村好文帶著照相機和素描簿到世界各地名宅巡禮,他將所思、所聞、所感記錄下來,成為這部田野筆記。 本書特色(編輯小語) 本書與其他建築類書籍不同之處,就在於作者天馬行空但又細膩敏感的心靈。作者所觀察的重點,常常是一般人不會注意到的細微處,例如在參觀柯比意設計的「小屋」(或稱「母親的家」)時,作者看到的(或體認到的)是柯比意為了考慮到貓狗的方便所以設計的貓步道和圍牆上的平台,可供野貓在此眺望雷曼湖。此外,作者也點出了在洗衣槽中柯比意的體貼之處;在參觀芬蘭建築家阿爾托設計建造的夏季別墅「科耶塔羅」(即「實驗之家」)時,作者非常好奇且無法理解為什麼主臥室夫婦床頭被擺設靠近門口,這樣會讓人睡起來不安穩。藉著不斷的思索和觀察,作者終於發現原來睡在那兒,穿過中庭就可以看到美麗的森林和湖水時,才恍然大悟。 因此,就在這樣細膩及獨特的觀察下,本書所呈現的是豐富多元、色彩繽紛的建築光影,而不是冷硬的建築知識和歷史介紹,也不是一般旅行者走馬燈般的建築描繪或心情故事。 ********************************************* 「什麼是好住宅的條件?」 讓人安心舒適的居心地、家人齊聚融融的廚房、充滿人文味的觸感、打算相處很久的家具… 這次,知名住宅建築師中村好文,透過優美的文字,搭配精緻的手繪圖和照片,帶你從住宅內部,考察好住宅的12項條件。 中村好文對圍繞住宅和生活周邊的日常瑣事以及生活的微妙處有著特別的喜愛和觀察,所以在日本被稱之為「住宅設計師」。本書正是他多年思考「究竟什麼是好住宅的條件」、「什麼是居住所不能欠缺的條件」等問題而記下的觀察心得。 他認為所謂「住宅」,並非只是把人的肉體放進去,在裡面過著日常生活的一個容器,它必須也是能夠讓人的心,安穩地、豐富地、融洽地繼續住下去的地方。所以他試圖以居住者的角度,列出了十二項觀察標準來討論「舒適住宅空間」所應具備的條件。 總之,住宅的設計不再是能夠輕忽怠慢的領域,終於進入必須認真地重新思考的時代了。 1.住宅巡禮 2.住宅讀本

好房子是改出來的! 住家健檢,從認識自己的家開始, 對症改造,從自己最不舒服的地方著手! 完美的房子,可遇不可求;舒適而健康的房子,更是因人、因地而異, 科技風水師運用「好房子」七大指標: 教你引風納氣、選好建材、遮陽保暖、防水除濕、採光、除臭、省電, 讓你「看得到、找得到」住家各種問題,再對症改善, 聰明打造出更平價、更健康、更永續性的居家空間! 【本書特色】 案例豐富、改造手法多元:60案例+132Q&A絕招,有效解決房子大小事! ˙居家各種問題均可解決! 西曬、悶熱、壁癌、屋頂漏水、潮濕、輻射…… ˙任何房子形式都有案例可循! 小套房、透天厝、鐵皮屋、公寓…… ˙所有空間都適用! 住家、辦公室、學校、商場…… 【本書使用說明】 STEP1 找出或畫出自己家的平面圖、空間圖。 STEP2 對照七大住家基本品質的健檢DIY單元,一一勾選自家的問題。 STEP3參考作者自家的改造經驗與做法。 STEP4 參考其他案例與改造手法,規畫出最適合自家的改造計畫。 STEP5 參考Q&A,釐清自己可能遭遇的問題。 STEP6 參考「材料購買指南」,貨比三家不吃虧!

Loading...