「沒有主權就沒有民主」,這是香港人在近年抗爭中得來的血淚教訓。

回首前路,香港民主派前輩卻一直行走在「民主回歸祖國」的顛倒夢想之上。

香港民主運動從一開始,就基於一九六、七○年代的社運思潮,一直奉「民主回歸」為主流論述。即使不斷遭受中國共產黨的背信、甚至目睹北京政權的殘酷鎮壓,直到二○一九年的反送中起義爆發前,民主回歸世代始終迴避一國兩制日益崩壞的真相。

探討香港民主運動前輩們的執迷不悔,就必須爬梳他們世代成長的歷史。民主回歸世代在爭取民主、打造公民社會的路途上,為何執著與「文化中國」和「現實中國」建立情感的連結,無法看見腳下已然成形的國族共同體?

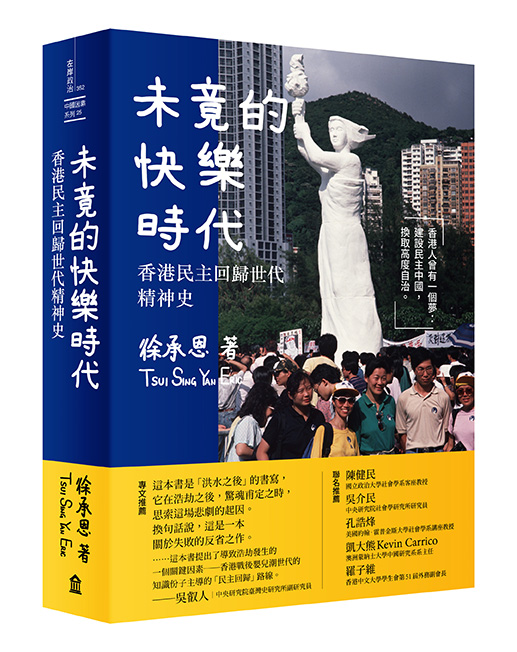

獨力開拓了香港國族史寫作的醫生學者徐承恩,繼《香港,鬱躁的家邦》書寫香港共同體有異於中國的綿遠過去,新書《未盡的快樂時代》則將焦點放在香港一段令人困惑的近代史,對民主回歸世代的功過作出了率直的診斷與公允的評價。

這是一冊具有深度歷史社會學視野的戰後史著作,以鮮明的理論意識組織全書敘事,同時反映了徐承恩長年積累的香港史功力和中大社會學碩士的背景訓練。……這本書是「洪水之後」的書寫書寫,它在浩劫之後,驚魂甫定之時,思索這場悲劇的起因。換句話說,這是一本關於失敗的反省之作。……徐承恩這冊書不是對這段歷史的蓋棺定論,而是歷史反省的開端,而且是一個勇敢的,甚至是挑釁的開端。挑釁的勇氣是必要的,因為此刻的香港──包括本土與海外香港──需要經歷一次由全體香港人參與的「史家的論爭」,不是為了操控、擁有這段歷史,而是為了理解,為了前進。

──吳叡人,中央研究院臺灣史研究所副研究員

一個世紀前,大德國種族-國族主義將種族、文化與國家等同,視一切德裔足跡所到之地為德國神聖領土,連鎖引發慘絕人寰的侵略、大戰與種族清洗。今天,大中華種族-國族主義為印太地區帶來不安與衝突的陰霾。徐承恩的新作,勾畫了過去香港部份華裔精英怎樣被大中華種族主義召喚與利用,成為極權葬送自由的共犯,當中的慘烈教訓,臺灣讀者必須銘記。

──孔誥烽,《邊際危城:資本、帝國與抵抗視野下的香港》作者、美國約翰.霍普金斯大學社會學系講座教授

一國兩制已經徹底坍塌。現在要考慮的問題是:一開始怎麽會有人相信中共會履行一國兩制的承諾?徐承恩的新書《未竟的快樂時代》爬梳香港民主運動的世代史,為我們找出令人信服的答案。從「文化中國」到「民主回歸」,本書仔細地描述與批判近代香港社會一系列離地的「中國幻想」。同時,此世代史精彩地解釋一種曾被徹底排斥的概念——香港獨立——如何逐步變成了唯一出路。誰想了解香港民主自治運動的歷史與將來,都應該仔細研究這部新書。

──凱大熊(Kevin Carrico),澳洲蒙納士大學中國研究系系主任

2015年時,香港本土思潮在大學校園裡興起,自此以後,幾乎每間大學的學生會均由本土派學生執掌,當中轉變之大、兩方怨懟之深,使不少學運份子與傳統泛民決裂。當年固然有種種分歧,但正如徐承恩《未竟的快樂時代》末章所論,在赤色陰霾下,民族、自決、民主等光譜不同位置的抗爭者終於放下昔日成見、合而為一。本書重提舊事,並非出於派系私怨之緣由,而是為了讓後來的抗爭者緊記「兄弟爬山,各自努力」的格言,為自由到來的那天做好準備。

──羅子維,香港中文大學學生會第51屆外務副會長

徐承恩

香港中文大學內外全科醫學士,香港中文大學社會學哲學碩士。現為港裔新住民民間學者,研究與趣包括東亞沿海國家的本土史、東亞沿海世界與東亞大陸帝國之角力,以及東亞模式近代化與自由民主的互動。老家在香港鰂魚涌林邊,自少與山豬為伴,偶會舞文弄墨。庚子年因言賈禍,得蒙友好襄助東渡臺灣,自此即以友邦為家邦。近畿新居旁雖無山豬出沒,惟登高遠眺盆地內之京華傻事,亦一樂也。

著作包括《城邦舊事:十二本書看香港本土史》(青森文化)、《香港,鬱躁的家邦:本土觀點的香港源流史》(左岸文化)、《思索家邦:中國殖民主義狂潮下的香港》(前衛);亦曾翻譯《法西斯主義:牛津非常短講》、《民粹主義:牛津非常短講》和《逆天抗命:香港如何對世界上最大的獨裁者說不》(譯作皆由左岸文化出版)。

推薦序 洪水之後/吳叡人

自序

導論 執迷不悔的前輩們

第一章 文化中國孕育的一代

第二章「新中國」這顆「天外救星」

第三章 進步精英的身份認同

第四章 斷裂的本土文化傳承

第五章 與政壇前輩分道揚鑣

第六章 北望神州的近代化迷思

第七章 不被認可的中國情懷

第八章 中國因素的全面侵略

第九章 民主回歸世代的雲隱

跋 黑暗時代,抑或光輝歲月?

推薦序 洪水之後(節選) 吳叡人(中央研究院臺灣史研究所副研究員)/文

1.

所謂「民主」(democracy),在語意上指的是人民 (demos) 的自我統治 (kratia)。這個概念預設了一個擁有共同邊界、名稱與認同,能夠進行自我組織、自我統治的「民」/共同體的存在,因為我們根本無法以「全人類」為範圍進行民主治理,而一個沒有明確邊界、一盤散沙,任意聚合的人群更是無法進行有效的自我統治。所謂「民主運動」,就是推動實現這樣一個具有明確邊界的「民」在特定疆界領域上進行自我統治、自我決定的政治運動。作為特定疆域內的住民自我統治的制度形式,民主(和推動其實現的民主運動)必然是在地/本土導向的,必然是自決的(self-determining),也必然是自律的(autonomous)。換言之,民主的概念預設了一個不受外部指令,自我統治的政治主體/人民(political subject/sovereign people)。講的更白話一點,「民主」預設了主權,沒有主權就沒有民主[1] 。偉大的歷史社會學家查爾斯.蒂利(Charles Tilly)說得更明白──獨立國家是民主制的一個「同義反覆的必要條件」(a tautological necessary condition for democracy)[2] 。

然而誕生於八十年代初期,並主導了其後三十餘年民間追求民主化之方向的香港民主運動,其核心論述主張卻不是追求以香港住民為主體,在香港本土邊界內實現自我決定和自我統治權,而是「民主回歸論」——以中國的民主化做為香港民主化的目的與手段的主張。這是一種以領土復歸和母國民主化為前提的,外部的、他律的(heterogeneous 受他人決定、繫於他人之意志的,類似於日本佛教用語所說的「他力本願」)、非主體,甚至自我解體的(使香港消融於中國之內)的政治論述。這個特異的「民主回歸」論述很明顯地和「民主」的本意相互矛盾 (oxymoronic),但它卻能主導了三十多年香港民主運動的方向,直到2010年代才遭遇到新世代的本土主義挑戰,並逐漸為之取代,使民主運動回歸本土正軌。無奈「本土回歸」為時已晚,2020年港區國安法與隨之而來的紅色恐怖不只摧毀了新世代主導的本土民主自決運動,也將民主回歸派的民主中國夢徹底粉粹。

2.

獨力開拓了香港民族史寫作的醫生學者徐承恩,在新作《未竟的快樂時代》中,以史家之眼對這段複雜而令人困惑的歷史進行了細膩的審視、重建,同時也從(民族的)醫者角度,對其功過作出了率直的診斷、解剖。這是一冊具有深度歷史社會學視野的戰後史著作,以鮮明的理論意識組織全書敘事,同時反映了徐承恩長年積累的香港史功力和中大社會學碩士的背景訓練。我們可以將本書論證扼要整理如下。

徐承恩運用社會學的「世代」(generation) 概念作為本書的主要解釋變項,主張八十年代以來這波香港民主運動的推動者是所謂二戰後的「嬰兒潮世代」(baby boomers,亦即社會學家呂大樂所說的「第二代香港人」),這個世代因獲益於戰後香港急速發展所創造的教育與向上社會流動機會,取得社會精英地位與強大發言權,最終主導了八十年代以來香港的民主論述[3]。然而這個世代的成長經驗也形塑了一種強烈的中國認同或作者所說的「中國情意結(China complex)」,使他們深信只有經由中國民主化,香港才能真正民主化。

香港嬰兒潮世代之所以會形成中國情意結,有積極與消極的因素。所謂積極因素指涉冷戰期的教育與政治經驗。首先,冷戰期(五、六十年代)港英政府和美國為防共而聯手在香港推動的保守主義中文教育,塑造了這個世代的「文化中國」情懷。其次,六十年代中後期以後,「文化中國」情懷轉化為在地政治實踐的動力(反殖民、反資本、政治社會改革),遂無法再滿足文化民族主義內藏的政治保守主義。經過一番社會運動的歷練與轉折,這群純真的愛國者終於在保釣運動之後歸納出「認(識)祖(國),關(心)社(會)」的基本主張,把「文化中國」的情感投射到「政治中國」──也就是將香港政治社會改革的前景連結到實際存在的中華人民共和國。

所謂消極因素指的是本土歷史傳承的斷裂,包括了文化與政治兩方面。二戰中與1949年以後,先後兩波從中國大陸赴港避難的「南來文人」佔據了香港意識形態場域,全面壓抑了本土文化的發展、傳播和傳承。1960年代以後傳入香港的西方新左翼意識形態(法蘭克福學派),視香港剛萌芽的新本土粵語通俗文化與其中包含的本土意識為一種資本主義炮製的虛假意識 (false consciousness)。南來文人的大陸文化霸權與新左翼思潮的共同影響,造成香港嬰兒潮世代蔑視本土文化,將這些駁雜、生猛而生動的在地新生事物視為「雜取文化」,棄之如敝屣。從政治面而言,戰前、戰後曾短暫出現過的上一世代民主運動(如香港革新會、馬文輝的香港民主自治黨等)也未能與嬰兒潮世代連結,造成了政治傳承的斷裂。

基本上,嬰兒潮世代的「民主回歸論」似乎可以視為一種由「文化中國」式的抽象情感所驅動的互利交換(social exchange)論證,而其背後的理論根據則是戰後社會科學的現代化理論(modernization theory)。這個論證包含兩個相互關聯的主要命題:1)原則──中國現代化必然會帶來中國的民主化,而在中國民主化的條件下香港才能獲得完全的民主化;2)實踐方法──剛開始改革開放的中國缺乏對現代資本主義的理解,而具有豐富資本主義經驗的香港可以協助中國進行資本主義現代化,以此為誘因說服中國在主權移交後給予香港城邦自治(也就是與中國進行務實的利益交換),而中國主權下自治的香港將會進一步促成全中國的民主化。這個論證不是在真空中出現的,1980年代中國改革開放的自由氛圍,促成了香港知識份子對中國民主化前景的樂觀態度。當然,1984年中英談判後大勢已定的局面,或許也造成某種試圖減少認知不一致的社會心理效應 (reduction of cognitive dissonance,亦即酸葡萄效應),使這些知識份子沒有嘗試去追求中國主權外民主化的選項。

1989年的六四屠殺,創造了某種相互矛盾的效應:一方面,中國學生的犧牲在許多香港民主派心中激發了對中國民主運動的強烈責任感,但另一方面,軍隊的鎮壓則使更大多數港人對中國產生恐懼與疏離之感。因倖存者的罪惡感而重燃的中國熱情,使民主派目光完全集中於中國,因而未能把握六四後國際譴責中共、香港人心思變的契機,為香港人重新爭取國際支持香港自決。當時機稍縱即逝,棋局難以翻盤,民主派只能在彭定康營造的去殖民嘉年華夢幻─最後的快樂年代──盡情演出,同時等待九七夢醒,以及最終那個「真實的時刻」(moment of truth) 的來到。

九七年主權移轉後,中國逐步加速吸收整合香港,這個過程深刻地影響了八十、九十後新世代對中國的態度。這兩個新世代受到七十年代以來香港興起的本土意識影響,本土認同較強,沒有嬰兒潮世代那種中國情意結,而且還親歷中港整合的種種負面效應,因此對中國入侵香港產生厭惡與防衛心態,這個態度轉變為民主運動帶來本土轉向(local turn)的契機。八十後世代率先於2006年在天星、皇后碼頭展開「本土行動」,以抗拒中港融合導致的環境和文化、歷史的破壞;他們迴避中港邊界與政治認同的根本問題,但開啟了本土的政治想像。2010年代之後,九十後世代接續其後,把區隔中港邊界問題提上檯面,在不到十年之間將本土論述一口氣推進到了城邦自治、命運自決、乃至香港獨立的民族主義高度。新世代本土主義的興起造成民主運動內部的世代衝突,要等到2019年反送中的「流水革命」爆發,嬰兒潮世代民主回歸夢徹底破滅後,不同世代的香港人才開始全面和解,香港民主自決運動終於回歸本土正軌,但惜哉時不我予,因為香港本土意識的爆發,驚動了北方那個巨大的、陰鬱的宗主國。

3.

如果和徐承恩一樣從香港本土觀點來看,嬰兒潮的民主回歸論確實是一種充滿矛盾漏洞的主張,也是一種異常天真的幻想,而這群受過高等教育的知識精英為何會如此天真,也確實令人百思不解。

邏輯上,就其「他律」的特性而言,「民主回歸論」不論其原始動機如何,必然會導致以回歸為主,民主為從的後果:在這個論述中香港的民主不只繫於中國的善意,而且最終只是回歸中國的(一廂情願的)預期後果而已(wishful thinking)。換言之,民主回歸論在實踐上必然會變形或扭曲成回歸論——或用香港話來說,必然會被回歸論所「騎劫」(hijacked),而回歸論是一種領土復歸主義(irredentism),也就是領土統一的民族主義,不是民主論。一言以蔽之,「民主回歸論」本質上是一種自由派的中國民族主義(liberal Chinese nationalism),香港自身的民主只能是第二義的,乃至衍生性的存在 (derivative),缺乏主體性的意義。

如果現實中中國確實展現了民主化的可能性,那麼此種基於自由民族主義而對中國寄予的期待,或許還算是有若干現實基礎。1980年代改革開放初期中國確實經歷了一段自由化的時期,而香港大學生也獲得了趙紫陽總理的親筆保證,因此在此時期待「民主回歸」尚可理解。但1989年六四之後,原本應該出現的幻滅竟然「辯證地」轉化成倖存者的罪惡感(survivor’s guilt),於是原先合乎理性的期待轉化成毫無任何經驗根據的,純粹情感性的道德信念,為此之故這批一度受挫的愛國者們(frustrated patriots)不僅沒有抓住後六四國際制裁的機會之窗,為香港前途另尋出路,反而更堅信在一國兩制內被許諾的前途。這種對新宗主國扭曲的信任(perverted trust),或者相信《聯合聲明〉和《基本法〉保障下香港民主「有險可守」、「事有可為」的幻想,竟然持續到了2010年代。直到今日,後期香港嬰兒潮世代的代表呂大樂──也就是本書使用的香港世代分期的始作俑者──還為年輕世代回歸本土的「莽撞」感到「尷尬」。回歸派對中國的一往情深,確實令人費解,乃至令人憤怒。

然而如果從外部角度思考,或許會得到稍稍不一樣的結論:香港原為中國 (清帝國) 割讓及租借給英國的領土,長期處於英國殖民統治之下,香港的民主運動會把香港民主和回歸中國掛鉤,其實並不特別奇怪,因為這個同時追求民主和回歸(去殖民化)的運動,本來就可視為一種源自殖民地的反殖民的(中國)民族主義運動。

問題在於,領土復歸主義並非殖民地反殖民運動的唯一型態,十九世紀末興起的「最後一波」亞、非等地的殖民地民族主義,大多是直接將殖民地邊界想像為日後國家邊界的民族主義,其中也包括1920年代在日本殖民統治下出現的臺灣民族主義。這就是已故的英國學者安東尼.史密斯(Anthony Smith)所說的「從殖民地變成了民族」(colony into nation)的民族形成路徑:殖民統治常見的不預期後果之一,就是經由長期制度化殖民邊界的過程,使被殖民者 (至少是精英階層)逐漸內化、接受這個邊界,並產生以此為邊界的共同認同,最終形成一個追求政治自主的共同體(民族)。這些殖民地在二戰後大多能依照殖民邊界獨立成為主權國家[4]。臺灣雖然因二戰後東亞地緣政治制約而沒有獲得自決權,但臺灣為主體的民族主義在1947年二二八事件之後持續在海外發展,並在1980年代與島內民主運動合流,匯聚為1990年代的新國家形成運動[5]。基於以上思考,我們可以為對本書的主題──香港的民主回歸論──重新提問:臺灣只受日本統治五十一年就發展出臺灣民族主義,香港受了英國殖民統治一百五十多年,為何沒有發展出香港民族主義,反而在殖民統治末期出現了復歸中國的民族主義,而且如此深刻地影響(或干擾、誤導)其後香港人民追求本土民主自由的努力?

這是一種比較政治學的提問方式,需要宏觀、結構性的回答,無法在這篇簡短的序文中處理。不過顯然香港在英國統治下沒有出現本地的民族主義,和香港本土社會的晚熟(住民長期流動性過大),以及英國治理香港的方式 (「積極的不介入」的政策,以及拒絕賦予港人自治權)有密切關係。與此相對,臺灣在清帝國統治末期(1860年代)已初步形成整合的本土社會,這個本土社會在日本統治下成熟,並且在日本對臺灣社會積極侵入性的差別/同化統治下被政治化,最終於1920年代初期在這個社會基礎上誕生了以臺灣為主體的民族主義[6]。在上述圖像之中,香港民族主義的遲遲無法現身,以及港版「祖國派」(即民主回歸派)的登場與活躍,即使不是必然,也是可以理解的。從結果觀之,民主回歸派或許錯失了一些為香港另尋出路的歷史契機,但如果進入歷史脈絡中,依循當時歷史進程方向去觀察,我們會發現他們不管在情感上和理智上或許都別無選擇。二戰後逐漸衰弱、喪失自信的大英帝國,為了防範共產主義而在香港推行文化保守主義教育,結果塑造出一整個世代充滿中國情意結的香港後生仔,但也因為畏懼中共入侵而長期拒絕在香港引進英式殖民地自治,使香港住民遲遲無法形成一個自決的政治主體。最終,這些帝國之子在失去了他們痛恨(但也私下熱愛的)帝國庇護之後,再也無力「靈根自植」,只能順理成章地飄落在那個陌生、可怕、可疑,帶著令人不安的笑臉的、巨大的「祖國」懷中。從歷史角度看,眾多港人至今依然深深眷戀的前宗主國,早在半世紀之前就為拋棄香港子民的結局預先寫好劇本了。

兩個解釋版本,各有其理,本文作者無力也無意在此評斷是非,只想指出歷史評斷之困難。美國史家查爾斯.麥爾(Charles Maier)在討論1980年代德國著名的「歷史家的論爭(historikerstreit)」(德國不同立場史家關於德國史如何處理納粹與猶太浩劫的論爭)時,曾語重心長的說:「過去無法被掌控,只能被質問(The past cannot be mastered; it can only be interrogated)[7]。」請容我在本文之中以另一種質問,向香港悲劇致意,也向這冊勇敢的當代史著作致意。

_________________________________________________________________________________

自序 徐承恩/文

筆者過往在蒐集歷史資料時,曾看到一張令人驚訝的舊照片:在1989年六四屠殺慘案後,香港藝術家黃仁逵帶領一群藝術學生重塑曾經擺設在天安門廣場的民主女神像,並於6月18日後公開展出三個星期*。一眾支援中國民主運動的香港民眾,卻在女神像前露出燦爛的笑容,恍似明天仍然充滿盼望:這種天真樂觀的嚮往,與肅殺的現實形勢之間甚有落差。這個荒謬的畫面,令筆者聯想到中國畫家岳敏君的經典作《處決》:這張畫作描繪北京故宮附近的一場處決,可是當中的處決者和受刑者,面上都帶著荒謬的笑容。

而這種天真無邪的樂觀情緒,在香港民主運動近三十年的歷史中也頗為盛行。過往香港民主運動的主流派,都主張香港應該「回歸」中國投身「愛國民主運動」,並為此與本土意識強烈的年輕世代爭論不休。可是不論主流民主派的「愛國情懷」如何強烈,北京政權仍然宣稱他們是「港獨勢力」的一員,並在2020年《香港特別行政區維護國家安全法》通過後加以鎮壓。主流民主派之所以作出這種注定失敗的抉擇,背後固然有地緣政治的限制現實:可是前輩們卻顯然對此甘之如飴,並未有表露太多無奈之情。隨著香港全面步入黑暗的威權時代,也該是時候總結香港民主運動這段異乎尋常的歷史了。

對於一位研究歷史的民間學者來說,2019年的香港處於最好的時代、也處於最壞的時代。能夠親身經歷世界史的關鍵時刻,並把其所見所聞書寫下來,乃每一位歷史研究者夢寐以求的事。可是民間學者作為國民,同時也必須承受社會崩壞帶來的種種惡果。他們在遭到外來的威權脅迫時,也不得不作出大時代的艱難抉擇:要麼是閉口不言、要麼是承受壓迫、要麽是離鄉別井。

筆者在2020 年6 月30 日讀罷《國家安全法》全文,見到「煽動」和「教唆」這兩組字以曖昧的姿態反覆出現,即使正值大暑天也不禁心裏發寒:而事後的局勢發展,也不幸地證明筆者當時並非神經過敏。筆者自此永遠離開那土生土長逾四十一年的家邦,踏上自由而遙遠的征途。此時有幸得到中央研究院臺灣史研究所副研究員吳叡人老師傾力襄助:他決定展開「比較東亞國族主義研究計劃」,並邀請筆者到臺史所擔任訪問學人。這個提案很快就獲得中央研究院副院長黃進興院士以及臺史所許雪姬所長批准,使筆者在過去兩年能夠在南港切磋學業。為此筆者不得不心懷感激,並督促自己勉力求學。

在等候臺灣政府發出簽證之時,筆者先到英國渡過兩個月的悠長假期,偶爾會到邱園(Kew Gardens)附近的英國國家檔案館蒐集資料。筆者初抵倫敦時遇到當地典型的天氣,在陰霾下冒着綿綿細雨前往旅館,還因為溝通問題被迫在門外呆等半個時辰。旅館主人那一頭貌似胖吉貓(Pusheen)的虎斑貓,以不屑的眼神瞄了一下就不顧而去,似在嘲笑筆者這位胖漢要待人到中年才流落異鄉。之後好不容易取得鑰匙、安頓行李,就決定到肯辛頓花園散步舒展筋骨。在走到肯辛頓宮(Kensington Palace)門外的鵝湖時,天就忽然開了,筆者也手舞足蹈地在陽光下享受自由的滋味:隨後兩個月,倫敦一反常態地成天放晴,卻也迎來比體溫還要暖和的熱浪。在旅居英國的日子,筆者得蒙金士頓大學(Kingston University)政治學系副教授一条都子老師的照顧:兩位東亞人在喝茶閑聊之際,不斷抱怨這個島國軟弱乏力的空調系統。

筆者其後於2020年9月正式到臺史所擔任訪問學人,期間得到臺史所仝人的熱情招待,而與文化史研究群同工的交流更令人獲益良多。在已借調國立臺灣歷史博物館館長的張隆志副所長鼓勵下,筆者於2021 年在研究所內舉行八場系列演講,期間以臺港比較研究的角度討論香港民主運動的興衰:而這系列演講的內容,其後也成為這本著作的初稿。在此必須感謝陳偉智老師和莊勝全老師在演講期間的幫助,而陳信仲同學和蕭任佑同學的幕後支援也是功不可沒。魏龍達學長在演講後的提問,則使筆者見識到東亞比較研究能帶來的視野。除此以外,筆者也得對中央研究院人文社會科學聯合圖書館的同工致謝:若然沒有他們的幫忙,筆者就無法取得撰寫這本著作所需的史料和參考文獻。而哈佛大學經濟系博士前研究員鄭紹鈺,曾與本人探討過香港去工業化的問題:這不但清楚解釋香港經濟自1990年代以來的困局,亦使筆者消除過往對經濟學的偏見。

除此以外,筆者必須感激業師陳健民教授,以及中央研究院社會學研究所研究員吳介民老師願意替拙著審稿。兩位老師和吳叡人老師都以嚴謹的態度,提出晚生未曾考慮的學術觀點。若然沒有他們的指導和評核,這本著作就無法以目前的形式呈現出來:不過拙著內那些猶如漏網之魚的錯誤,責任都必須由筆者獨力承擔。左岸文化仝人在編輯過程的辛勞,筆者亦會銘記於心。總編輯黃秀如女士在筆者於臺灣申請定居這兩年,曾親自替本人解決過不少麻煩的問題,也給過不少日常生活相關的實用小叮嚀,實在是勞苦功高。

臺灣公民社會朋友的包容,則使筆者矢志要在下半生發憤圖強,守護這個島國的自由、幸福和尊嚴。在此必須感謝江旻諺的邀請,讓本人能得見臺灣社會運動的堂奧,而他亦不時會分享有用的求學心得。台灣新社會智庫曾邀請本人演講,論及香港民主運動歷年的演變:雖然這次演講因故需改為投稿,可是預備過程還是有助本人整理思路。感謝李祐忻老師的牽線,讓本人可以向高雄的國高中社會科老師講述本書部份內容,並介紹香港主權移交後雜亂無章的教育改革。此外台灣制憲基金會的宋承恩老師,曾鼓勵筆者根據國際法確立香港國族自決的法源,令筆者獲益良多。

在此必須感謝留守家中的惡豚,她於這段時間的支援和忍耐乃是不可或缺。此外也必須感謝臺灣和香港朋友的傾力相助。蔡宗平同學曾千里迢迢,親自到島嶼另一邊的東港鎮海宮替本人祈福:神明必把額外的福氣,賜給誠心為朋友代禱的敬虔人。羅子維同學能突破重圍到臺灣求學,使筆者能於他鄉遇故知:除分享學術和社運的心得外,他在酒席間總能為人帶來無窮的歡樂。胡戩則在忙碌的採訪行程之間,抽空把稿件從頭到尾看一次,並用心為拙著拾遺。只是礙於雖遠必誅且通行宇宙的《國安法》,筆者只得點到即止,無法冒險在此對臺港友好逐一致謝。唯有在此衷心說聲:我願榮光歸香港,臺灣總會出頭天!

壬寅葭月十九

近畿家中

*關於重塑女神像的過程,參:舒琪導演,舒琪、吳念真編劇,《沒有太陽的日子》,影像無盡有限公司發行,1990年。黃仁逵在紀錄片中,曾批評部份參與重塑的藝術學生,彷彿自己只是參與一場藝術界的盛會,未能深刻理解女神像背後沉重的歷史和政治。

[1] 關於主權獨立作為民主必要條件的深入闡釋,參見吳叡人,〈人間的條件:論台灣獨立之必要〉,收於林秀幸、吳叡人主編(2020),《主權獨立的人間條件:台灣如何成為一個自由平等、團結永續的國家?》,台北:經濟民主連合。頁35-53。

[2] Charles Tilly (1995). “Democracy is a Lake,” in George Reid Andrews and Herrick Chapman ed. The Social Construction of Democracy, 1870-1990. London: Macmillan, 1995), p.375.

[3] 社會科學所謂戰後嬰兒潮(baby boomers)世代大致指涉在1946-64年之間出生者,不過這段漫長的時間事實上包括了兩個世代,他們的成長經驗和價值觀明顯有差異,難以構成單一的集體行動主體。第一個世代是1946-1955出生的所謂leading edge boomers。這是一般理解的嬰兒潮世代,他們成長於豐裕的1950年代,在1960-70年代成為資本主義先進國學運和反戰運動的主體,深受新左翼思潮影響。第二個世代是1956-1965之間出生的late boomers,他們沒有反戰運動經驗,在1970年代後期到1980年代前期的新自由主義和保守主義氛圍 (雷根、柴契爾)中長大成人,和前期嬰兒潮世代的經驗完全不同。換言之,所謂「嬰兒潮」其實是一個跨世代現象。徐承恩在本書中所討論的香港「嬰兒潮世代」,主要是以經驗了保釣運動的第一個嬰兒潮世代為主,不過也包含了呂大樂、羅永生等部分late boomers。

[4] Anthony Smith (1991). National Identity. Reno: University of Nevada Press.

[5] 關於臺灣的民族主義與民族國家形成的制度論分析,參見Rwei-Ren Wu (2020). “Nation-state Formation at the Interface: The Case of Taiwan,” in Dunch and Esarey ed. Taiwan in Dynamic Transition: Nation-building and Democratization in a Global Context. Seattle: University of Washington Press. pp.47-79.

[6] 參見前引註。

[7] Charles S. Maier (1998). The Unmasterable Past: History, Holocaust, and the German National Identity. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.