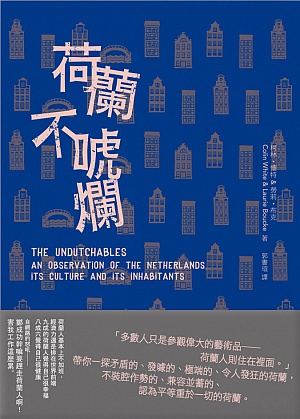

全世界最矛盾、最幽默,也最自虐的人種。 而這正是荷蘭偉大之處! 本書血淋淋地呈現荷蘭人的原貌、他們稀奇古怪的行徑, 以及這些行徑背後的祕密理由,連荷蘭人看了都笑到流目屎…… 還得一邊點頭說:「是的、是的!!!」 荷蘭不是只有木鞋和鬱金香、風車和運河, 他們的進步,來自於大聲抱怨的能力, 對平等和人權的瘋狂渴望及自虐性追逐,都讓人忍不住想說:「荷蘭真偉大!」 「多數人只是參觀偉大的藝術品──荷蘭人則住在裡面。」 帶你一探矛盾的、發噱的、極端的、令人發狂的荷蘭; 不裝腔作勢的、兼容並蓄的、認為平等重於一切的荷蘭; 深入超級道地、從未認識、歎為觀止的荷蘭! 世界盃足球賽中,荷蘭代表隊在晉級前八強之後面臨流街頭的危險──因為之後沒訂旅館! 這就是荷蘭人對金錢的態度:裝窮、務實、省到最後一分錢 荷蘭── 比你印象中更規矩又更失序 比你以為的更公平又更歧視 比你見到的更整潔又更凌亂 比你想得更有效率又更癱瘓 荷式查票:查票員不該穿著便服,因為逃票的乘客理應享有逃跑的機會。 荷式酒駕:荷蘭法律允許的酒醉程度要視駕駛人的年資而定。新手的酒精濃度上限是0.2%,老手可高達0.5%。如果你想喝更多,就開船回家吧。 荷式居家:荷蘭建築師似乎都喜歡亂搞住家的門,把前門放在側邊,後門則放在前面。或是把後門和前門安排在同一牆面。 荷蘭兒童:12歲可以安樂死;16歲可以喝啤酒和葡萄酒,從事性行為和抽菸;18歲可以結婚、喝烈酒和使用軟性毒品;21歲可以擁有父母的財務支持。 荷式飲酒:如果荷蘭的球隊贏球,整座城鎮都會瘋狂爛醉;輸球的話,也會瘋狂爛醉。 *** 1989年,這本書問世之初,荷蘭知名記者Johannes van Dam在阿姆斯特丹書店的櫥窗上發現了它,於是為它寫了一篇書評。他提到:「這本書對荷蘭的描寫真是又精確又好笑,把我們的祕密都說出來了。」之後本書在荷蘭成為長年暢銷書,至今路邊廣告看板、火車月台上和機場,都還在推廣本書,本書儼然成為外國觀光客進入荷蘭的備戰守則。 歐洲報紙稱之為「英語移民者狂熱崇拜的對象」,阿姆斯特丹城市生活報推崇此書是「凡想要知道住在荷蘭是怎麼回事就該把它帶回家」。澳洲的荷蘭信使報則宣稱:「我們與生獨具的習俗,就這樣高尚地暴露在世人面前了。」

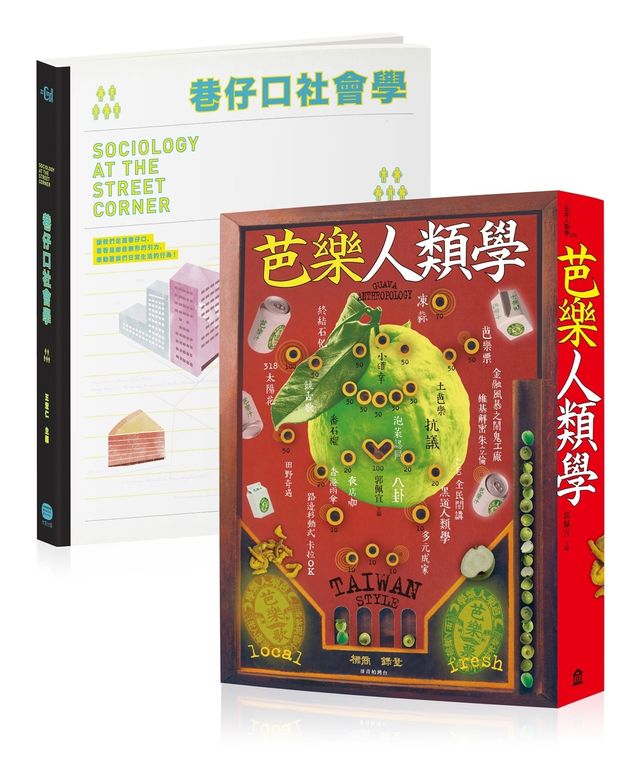

巷仔口社會學╳芭樂人類學連線用最貼近生活的案例、最local的角度、最活潑的學術研究,梳理台灣百態! 2009年11月,一群台灣人類學家在網路成立第一個學術共筆網站「芭樂人類學」,將人類學推向社會大眾,也成為學術人與社會接軌的新模式,帶動學術部落格興起。2013年2月,「巷仔口社會學」上線,三年內吸引近3.5萬個FB粉絲,網頁瀏覽人數超過300萬人次。 所以,現在應該不會有人再問「什麼是『人類學』?」、「『社會學』有什麼好學的?」這麼白目的問題。「芭樂人類學」、「巷仔口社會學」(當然還有「菜市場政治學」、「歷史柑仔店」等許許多多的學術部落格)用一篇一篇部落文的力量,除了讓艱澀的學術變得平易近人,也打開了一般人的「社會-人類學」之眼──不滿足於單一的答案、對常識性的說法提出質疑,並且嘗試分析事件背後的結構因素,找出一套自己的說法! 【芭樂力就是白目的透視力:芭樂人類學】 人類學擅長從日常經驗出發,開展多重視角的對話,以求更全貌地理解地方與世界;但人類學也是門多疑的學問,總是提出問題,切換觀點,而非給個斬釘截鐵的答案。 所以,當經濟學家說這樣種稻可以增加年生產量,將大大改善當地的生活水準,人類學家很可能在旁邊嘀咕著:「稻種發下去,搞不好只會肥了當地的庄頭」。當社會學家說地方派系只是寄生在既有的政治結構裡,尋找利益的共生,人類學家又咕噥著:「搞不好地方派系其實維持了地方上群體競爭的張力,讓地方人活得更帶勁……」。當某位村長在廟會裡忙得汗流浹背,虔誠祝禱,人類學家暗暗揣想他是誰的樁腳,以及如何分配心中宗教虔誠和政治利益的份量?當知名的環保人士在世界各地宣揚環境正義理念,人類學家注意的是他的「聽眾」的屬性,暗暗猜測在這樣的場合真正交流的是什麼? 《芭樂人類學》精選共筆網站31篇人類學式生活探察,分為「芭樂人生」、「飄洋過海的芭樂」、「芭樂歌」、「芭樂票」和「芭樂的異想世界」五個單元,從你我共通的生活經驗,用人類學視角吃芭樂、看芭樂。 套句人類學大師李維史陀的名言:「好吃,又好思!」(good to eat, and good to think) 【開了社會學之眼,就再也回不去了!──巷仔口社會學】 「為什麼要學社會學?」是2014年台灣網路上一個熱門的話題。 「社會學有什麼好學的,我社會大學都念好幾十年了!」「你們老師都在教導你們如何搞社會運動吧!」這是一般人常有的反應。社會大眾對於社會學的認識,遠低於心理學、經濟學、政治學等學科,但近年來的大學在校生,卻似乎越來越被這門莫名的學科所吸引。台大社會系一屆招收50名學生,可是必修課經常湧入上百名同學旁聽。 社會學「好像」很熱門,但我們為什麼要認識社會學?這些學生和社會人士,又從社會學上汲取了什麼的視野和觀點?一語以蔽之,是突破個人看事物的盲點。社會學跟其他學科很重要的思考差異在於:社會學不會滿足於單一的答案,而是去分析個人處境背後複雜的環境結構因素,並且對於常識性的說法提出質疑。 「當我們看到了個人問題,也必須同時看到個人所處的社會環境。分析背後複雜的環境結構因素是如何作用在個人身上,以同情的態度去理解活生生個人所處的困境。」 社會學是處理社會現象的一把利刃,《巷仔口社會學》針對家庭、性別、政治、階級……,銳利剖開「政治人生」、「性別人生」、「勞碌人生」、「邊緣人生」和「另類人生」五個切面,精選部落格34篇文章,用社會學之眼,重新檢視台灣社會現象,解開問題背後千絲萬縷的糾結。 ※【芭樂人類學】部落格:http://guavanthropology.tw/ ※【芭樂人類學】FB:https://www.facebook.com/guavanthropology ※【巷仔口社會學】部落格:http://twstreetcorner.org/ ※【巷仔口社會學】FB:https://www.facebook.com/twstreetcorner

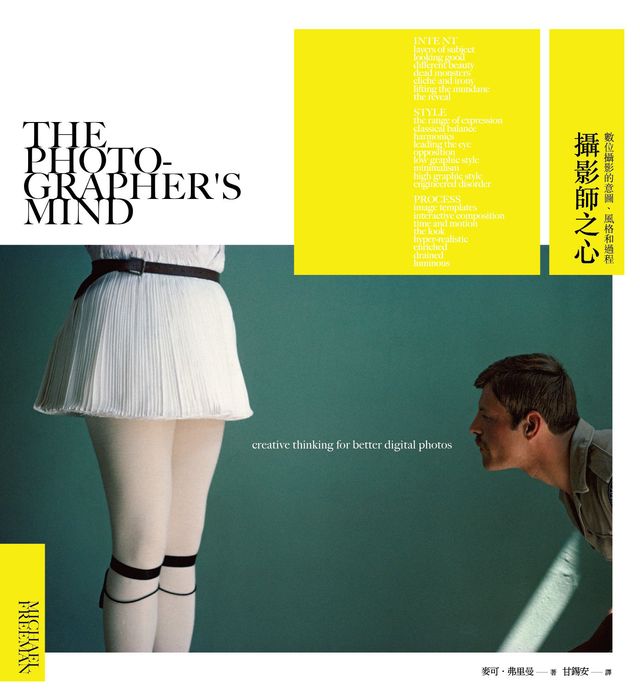

心,是影像的創生之處。在一張好的照片中,心靈、眼睛和相機,一定會以某種方式連結起來。 ★不只用「眼」看,更要用「心」想──麥可.弗里曼更上層樓攝影著作,從技巧升格到美學境界!★各國Amazon讀者5顆星激賞評價 本書的目的很簡單,就是回答一個最常見也最難解答的問題:怎樣的照片稱得上是好照片。作者從拍攝者的角度出發,深入探討影像建構的核心本質:心靈、眼睛、相機,三者如何共同作用,創作出一幅影像,並探索一流攝影師何以能一再創造出偉大作品。 ◎ 以「意圖」-「風格」-「過程」,完整闡述影像創生過程 攝影的本質,是要思考如何不斷激發觀看者,讓人從照片中得到驚喜。照片平凡抑或出色,差別即在此。但如何做到這一點?作者從「意圖」、「照片風格」、「拍攝過程」三個角度出發,告訴你,一張照片哪裡好、為什麼我們會覺得好,又該怎麼讓它好。 ◎ 影像深度,讓「好看的」照片提昇至「好」照片 有些照片追求好看,但有些照片的企圖更宏大,希望能引發觀者的情緒、反思,甚至討論。照片中攝影者所注入的意圖,讓照片不僅是「好看」,還能吸引別人花更多時間觀看。而有了意圖之後,又該如何將抽象的想法化為具體的畫面?世上並沒有所謂完美的構圖──構圖、鏡頭效果、快門時機和光線等成千上萬的組合,形塑出攝影者的影像風格,不同的風格將呈現不同的氣氛和本質,就算是同樣的景物,也可以敘述一則則不一樣的故事。 ◎ 了解「為什麼」,才能隨心所欲駕馭構圖法則 攝影中確實有技巧,能讓畫面立刻顯得生動不凡。關鍵在於視框形狀的影響、眼睛和心靈對視覺刺激的反應,以及如何擺置視框中的元素以創造驚奇或舒適的感受……作者博徵博引視覺心理學及生理學、視覺藝術、古典繪畫、傳播理論等領域,從最基本的人的感知出發,傳授操作影像魅力的進階技術。 ◎ 向大師汲取靈感養分,迅速掌握難以言述的風格 人類天生就喜歡美,喜歡和諧,這種照片永遠能投合大眾所愛。但同時,在近二百年攝影藝術的發展下,我們也從大師作品中看到更多攝影風格和風貌。拜數位科之賜,以往得用昂貴相機、設備拍出的效果,現在只要有一台電腦就能做到。只要我們願意,隨時都可拜入某位大師門下,拍出不落俗套的照片。 「如果你沒買《攝影師之心》,你不會後悔,因為你不會知道你錯過了什麼。就像你一直把相機設在自動模式,也不會感到遺憾,因為你也無從知道自己錯過了什麼。」 本書特色: •超過400幅照片,另以圖示清楚解說影像成功關鍵 •從古典繪畫的平衡構圖,到前衛現代的圖形風格,以視覺藝術中千錘百煉的技巧拓廣構圖視野 •從梵谷的紅綠色強烈對比,到Photoshop漂白效果,操作影像魅力,美學更上一層 •從尤金‧阿杰到古斯基,畫出百餘年大師作品演變的重點,更全面領略攝影魅力專業名詞審訂/陳敏佳 學攝影的過程中,第一個撞到的巨牆應該是美學。光圈快門景深那些東西,苦讀加上多拍,很容易就學會,唯獨「好照片」這件事情,最令人苦惱,除了指導老師或是前輩主觀認為的好,或是書裡面那些不甚有用的構圖公式,只能漫無目的地「多拍」(前輩都是這麼說的)。後來怎麼翻過那堵高牆,已不復記憶,只朦朧覺得是一種「頓悟」,頓悟的過程與要領,如何變成可以傳授的教科書呢?攝影師之心的作者花了很大的心力在做這件難以言傳之事。祝各位讀者,早日得道! 總編輯/賴淑玲 《攝影師之心》的價值,不僅止於它是《攝影師之眼》的下一本。的確,我們看《攝影師之眼》時會有個強烈感覺,作者已經毫無保留地道盡他多年來在攝影上的試驗與思索,所以《攝影師之心》才如此出人意料。這本書的企圖簡單又深遠:解釋何謂好照片。這個問題在過去幾乎都是隨藝評人發揮,而作者在本書中身兼兩角:一邊是三十多年不斷按快門的專業經驗,另一邊是豐富的美學及攝影史學養,兩者相互激盪對話,結果就是以令人信服的剖析,讓我們一步步接近、摸清這個向來都眾說紛紜的概念。更有甚者,他還提出具體可行的技巧,讓讀者不止是知道,還能親手做到。 編輯部/宋宜真 閱讀此書是前所未有的知性體驗,也因為看到有人精確而實際地傳授我們如何探究自身心靈而深感驚奇。文中強調,拍攝是由上而下、由認知通往感知的過程;也就是說,我們若能拍攝出自己有感覺的畫面,是因為這個畫面符應了內心對某個影像的原始想像。於是追獵外部的影像,就是在追捕內心的圖像,也因此,在照片出現的那一刻,抽象不可見的心靈凝聚成形,讓眼睛透過相機觀看到自己內心。拍照因而成了認識自我的旅程,而蒐集並整理能打動自己的照片,看到影像風格的改變,便是認識自己心靈變遷的歷史。麥可.弗里曼說:「心,是影像創生之處。」原來是這個道理啊!

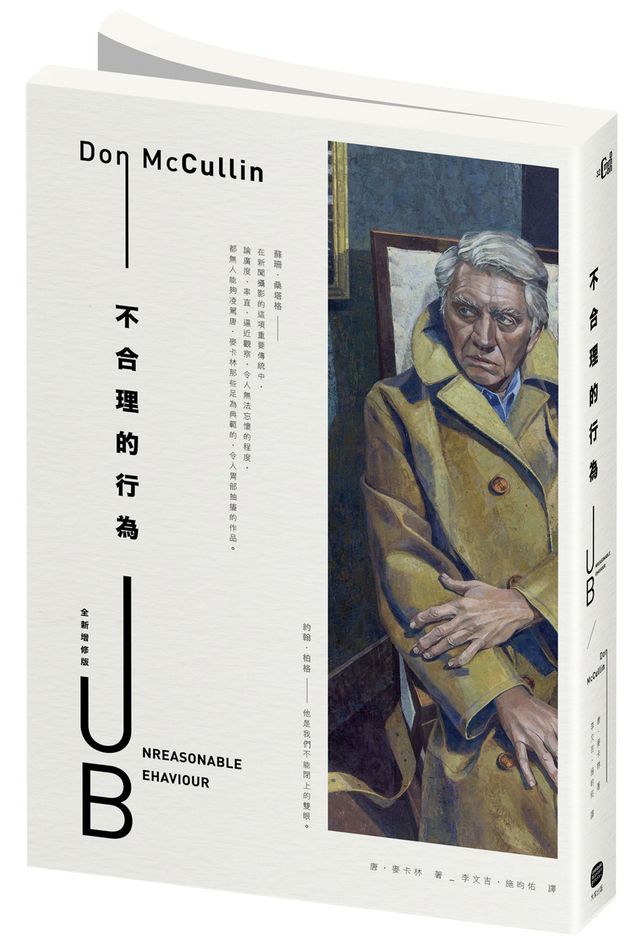

攝影的天分讓他一戰成名。他沒受過任何攝影訓練,卻能憑著驚人天賦,在鏡頭中透視事物的本質,把戰地拍成哥雅畫作,把天空拍成華格納歌劇。他首次採訪戰地就獲得全球攝影記者的最高獎項「世界新聞攝影獎」。他在戰場上嘗到驕傲的滋味,他也幾乎是為戰地而生,一如蘇珊.桑塔格所說:「在新聞攝影的此一重要傳統中,論廣度、率直、逼近觀察、令人無法忘懷的程度,都無人能夠凌駕唐.麥卡林那些足為典範的、令人胃部抽搐的作品。」但,「若你必須拍攝的畫面,正是你最想阻止的事件,你如何自處?」他被關入烏干達阿敏的死亡監獄、被AK-47擊中胸前、被英國及越南封鎖。戰火不曾擊倒他,軍方的格殺令阻止不了他,唯有良知令他放下了相機。「我們全都受天真的信念之害,以為只需憑著正直,便能理直氣壯地站在任何地方。但倘若你是站在垂死者面前,你需要更多理由。假若你幫不上忙,你便不該在那裡。」

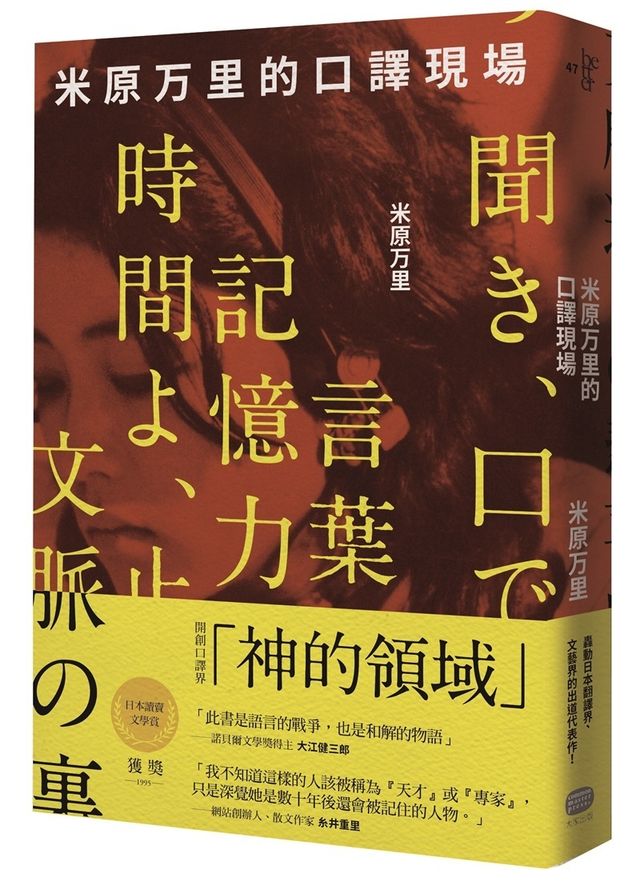

開創口譯界「神的領域」 轟動日本翻譯界、文藝界的出道代表作! 關於本書── 大江健三郎在讀賣文學獎的評審現場推舉:「這是一本語言的戰爭,也是和解的物語」 關於作者── 日本藝文才子糸井重里在訪問本人後直嘆:「我不知道這樣的人該被稱為『天才』或『專家』,只是深覺她是數十年後還會被記住的人物。」 「日本史上最強俄語口譯」、綽號「毒舌萬理」的米原女史,第一本「口譯」學經典著作。「口譯現場」不只是轉換語言,更是異文化、民族的對弈領域。這裡爭的是分秒、國情、偉人地位,上演著文化摩擦下火花四射的悲喜劇。「溝通要成立」,依賴的則是口譯的才情、知識、經驗。 「賦予各國國民能以自己的母語自由發言的平等機會是很重要的。而支持這一點、使其成為可能,正是口譯這份工作、口譯這項職業的存在價值。」 「在口譯階段被割捨掉的訊息,結果就和沒說過一樣,僕人無能增添兩位主人的困擾,這種危險常如影隨行……不過,另一種剛好相反的痛苦也希望大家能夠理解──無以『烏鴉生鳳凰』的痛苦。原文是粗糙的內容,譯文也必須完整傳達那種粗糙。原發言者說了再愚蠢、再不合邏輯、再……的事,譯者也沒有修正它們的權利。儘管大體上需要口譯介入的發言者,很多都是相對『偉大』的人。」 ★破解口譯、翻譯黑盒子X直逼「語言」本質的口譯論── 「扼殺自己」的口譯/翻譯學、耳聽口說的奧義、記憶力之謎、該「逐句譯」還是「意譯」?雙關語如何轉換?方言、口音也要譯?該說英語或母語?專有名詞的轟炸地獄…… ★與無聊絕緣X同步口譯的現場── 「除了各種國際會議,舉凡拷問戰俘、工廠現場、醫生問診、酒席交談、契約交涉、記者會、學術研討……都可以看到口譯員的身影。說得誇張點,人類全部的所做所為,需要相異語言溝通之處,全都是口譯的守備範圍。」 「我們口譯員,侍奉著『溝通』之神,是祂虔誠的使徒……」 「有時也會萌生殺意……」(!?) 【名人推薦】 ‧「逼近『語言』本質的研究」──小說家、劇作家 井上廈 ‧「同步口譯員通常會對沉默時間感到不安。而像她那樣慢條斯理、果斷、具說服力的傳達,是 同步口譯的革命。」──義大利語口譯者 田丸公美子 ‧「接受了米原女士當場建議的談判技巧,讓我進帳數萬美元。」──商社人員 ‧「如果口譯區裡坐著米原萬里女士,我就會露出微笑。」──前通信社美國華盛頓特派員 名越健郎 ‧「毫無疑問這是本超一流的口譯論」──日本讀者smna ‧「工作上經常被叫去口譯,那時不是冒冷汗而是盜汗!可以把這麼殘酷的工作內容說得如此有趣、好讀,作者的日文能力真是太厲害了!」──日本讀者Vision 2020 ‧「我同步口譯課的老師推薦的書,(而且他還不是教俄語的)。」──日本讀者kimono ‧「作者在主張後所引用的案例,都令人發噱……到最後的最後,沒想到,我竟被卷末的「編輯者注」給弄哭了!」──日本讀者tpl

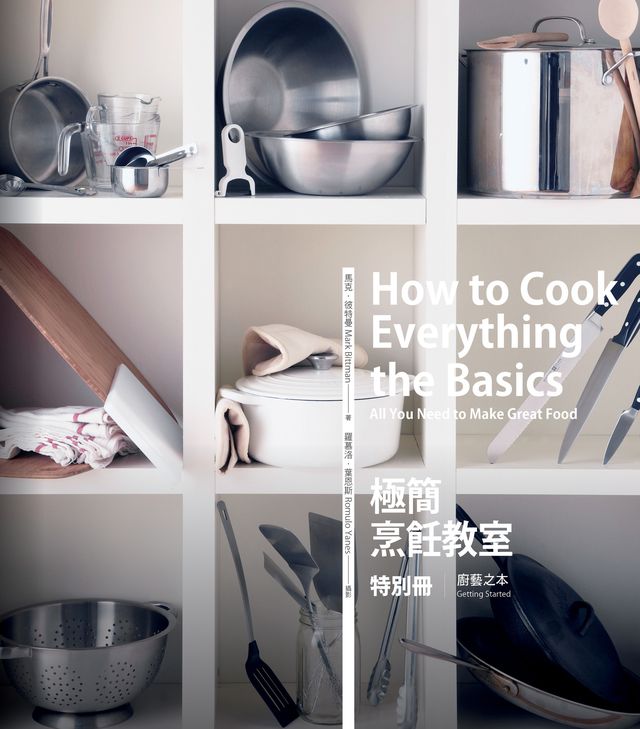

只有功力深厚的廚師,才能創作出征服數百萬人的極簡食譜。「不麻煩」這點,絕對所向無敵!馬克.彼特曼是帶領無數畏懼下廚的人重返廚房的國民廚師。他最獨到的本領是以直指核心的料理原則,推翻傳統食譜的嚴苛步驟,設計出既簡要又平易近人的作菜法,而這無疑也最貼近一般人在家下廚的習慣。他的食譜散發著「任誰都能下廚」的龐大感染力,不但屢屢獲獎,更打動全球數百萬人,讓這些人重拾下廚的信心。彼特曼的上千頁鉅著《烹飪大全》已是西方料理經典,2012年推出《極簡烹飪教室》系列,不但增添了大量彩色示範照片,更精簡出最經典的家常菜,並以全新獨到的內容設計為新手移除所有不便與阻礙,成為他最暢銷也最受推崇的著作之一,連美國名廚暨《時代雜誌》食神David Chang都說:「如果馬克早一點出版這本書,我可能就不必去上烹飪學校了。」

名為大家,在藝術人文中,指「大師」的作品;在生活旅遊中,指「眾人」的興趣。better系列 以「make life better」為概念。出版這些作者用一生的熱情澆灌的同一株樹,看這些主題成為怎樣勃發的生命。Art系列 為台灣讀者引進國際大師級的作品。IN系列 用...

「世間萬物的存在,是為了最終成為書。」——馬拉美

Loading...