許多失意的傷心的人,都會去西藏旅行。本書作者本來要去蒙古,行前也遭遇人生低谷,但因朋友聯絡不上,竟然就去了西藏。他面對藏區小學校裡最純真的藏族孩童,更遇見了草原上的仁波切,並且許諾明年再見,他食言了,一直到第二年,他才又去了西藏。上師不記前嫌,招呼他食宿在家中,待如上賓。台灣朋友眼中的野狼,在藏地裡徹底住了幾個月,原本只用眼睛紀錄的攝影師,開始用心,用感覺拍西藏,並且連續去了幾年。在西藏,顏色與形狀他不在意了,回來寫下他最真摯的藏地手記。這些長期旅途改變了他,他書寫藏地的奇異恩典,分享真誠的美好。

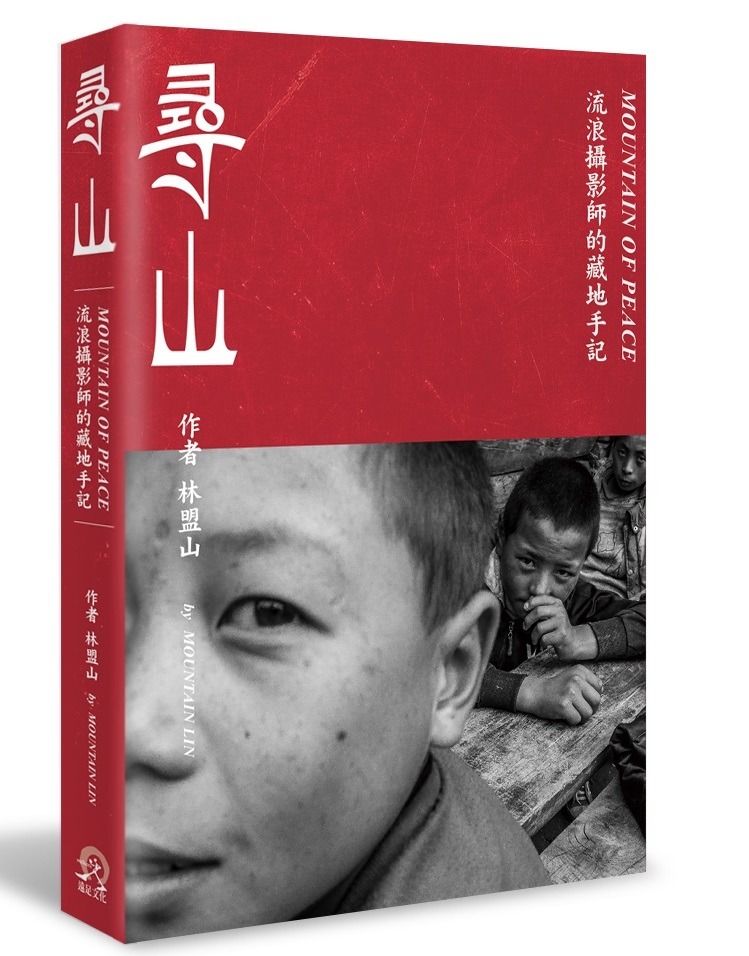

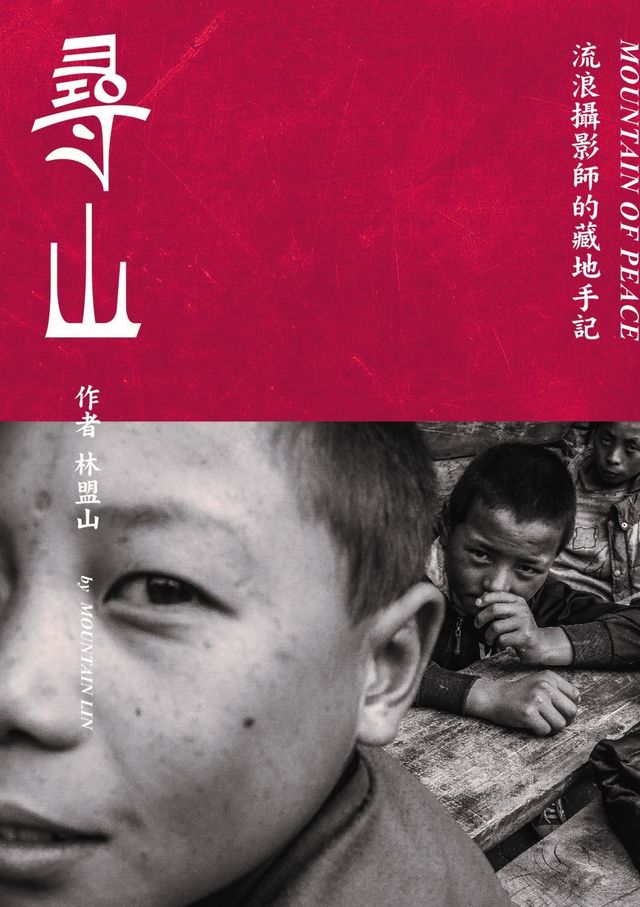

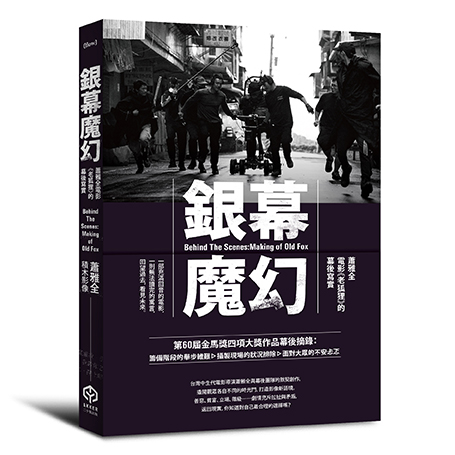

林盟山

臺北人,1991開始參與攝影工作,1994年起擔任多家雜誌社攝影編輯,目前為自由攝影,作品橫跨平面媒體、影像媒體、唱片封面與電影劇照、影展官方肖像等領域。

因爲不安於室,一直在移動。因爲不安,開始旅行、移動。流浪的攝影方式就成了人生中一個常態。用眼睛生活,用眼睛看著某些人生命的「光」,雖然不是常態,卻因此越發迷戀看人跟看著別人的生命故事。

《尋山》是他的第一本文字比較多的書,企圖以此書紀錄一段段流動的時光。

前行

離第一趟塔公差不多一年了,按例先到北京待幾天,整理裝備然後火車票轉去成都,選擇坐火車除了省錢之外,還賺了看風景,缺點就是車票難買,但也習慣了,多跑幾趟而已。

人在北京就準備東西,也見些朋友,晚上約了朋友三里屯吃飯,吃完看看手錶,時間尚早,九點多而已,散散步去搭車回通州,手機收到訊息響,拿起手機的下一秒,眼冒金星、腦袋一片空白,稍微回過神來,肩膀挨肩膀看到一位中年大叔,幾乎面對面地看著我,痛!痛到不行,腦袋一片空白,不支跪在地上,眼淚都掉下了。

下意識喊了一聲:「幹!」,就全身無力癱在地上。意識恢復一點之後,看著那位中年大叔騎著載貨三輪車的背影,繼續逆向快速往前,在一、兩百公尺外的路口,三輪車終於慢下了,沒有路燈的人行路邊他扯開喉嚨大叫:「你應該沒事吧?」然後頭也不回地迅速騎走。

跪在地上還是痛得說不出話來,勉強爬起來發現大腿被撞得很慘,非常痛,但覺得應該沒什麼大問題,因為習慣穿黑色衣物,也看不清到底情況如何,勉強摸摸大腿骨應該沒斷,就忍痛站起來搭車回到通州朋友家。回到小區門口難題來了--「七樓」。真的是用爬的爬上七樓,在屋裡才知道整條腿都是血。大腿上有小傷口,覺得情形還好,只是肌肉痛到不行,肌肉腫了,躺在住處廢了一整天,想想不是辦法,只好轉去投靠在市區的朋友,休息幾天再回來拿行李準備出發。

休息的幾天,一直躺著心想是不是就放棄這趟藏區行,下次再來好了?

只是想到有朋友送了一整箱用過跟沒用過的筆和文具,就覺得用爬的也要把那些東西送到塔公。

終於比較能走,腳不好彎,蹲不下來,但除了上廁所有點困難,其他感覺還行,回通州去朋友家拿行李跟厚衣服準備往四川走了。一跛一跛地搭車、轉車,到通州。努力爬上七樓看著我的背包跟擺在外面的鞋子,覺得不太對,登山鞋不見了!登山鞋呢?怎樣都找不到,只好問朋友,得到的答案是:「啊!那是你的喔?最近準備搬家在打包,我以為那是另一位室友不要的衣物,就丟了......」一整個傻眼,那個應該新到不該會被丟掉的樣子啊!但多說無益,只好再買吧!

拿了行李離開朋友住處回到市區,就直接到了火車站買最近時間的火車票。售票口的人冷冷回我:「接下來幾天往成都的都賣完了,沒票。明天再來問吧,看看有沒有人退票。」出發不到一週,情況令人有點沮喪,之前沒放心上,現在開始擔心腳傷的狀況,但也無法迅速解決,更擔心這趟原本計劃的山上兩個多月時間撐得完嗎?在街上晃了一下午找不到合適的鞋,現在這季節藏區還是可能會下雪,腳上的Converse應該頂不住,可能會摔倒昏倒吧!而且這鞋不保暖也不防水,找不到又想趕快出發,就近問了一家火車票售票點,不帶期望地上前問問,售票的阿姊說:「現在看到一張晚上出發的二等硬座,不要也沒有了。」

只好把票買了回到朋友家,帶了乾糧上行李,就這樣,反正再糟能怎樣?沒在怕的。

提著大包小包往北京西站出發,以往每次搭火車,要到車站附近就總是有各種磨練,出租車都想把自己的車擠進去,塞車塞到爆,也常進不了站,司機就要你下車走進去還快點,免得誤了火車,於是車道上人更多車更亂,進了車站人永遠多,安檢也懂是惱人,丟包包進 X 光,怕底片出問題,不丟又怕被找碴,拿的底片在手上,最後也是在溝通無效之下被推進X光機。

好不容易到了候車室,人更多。繼續在候車室等驗票上車,進了月台後的下一個難關是,同車人的行李大包小包,不像是返鄉或是旅行的人,更像是結束補貨的鄉村小販,列車進站開門瞬間,有種逃難的錯覺,彷彿這是最後一班車,人就自然在各種被推擠跟衝撞的情況下擠上車,雖沒買到臥鋪,但有經驗的朋友教我:「你千萬一上車就擠去找列車長,說你受傷請他幫你補臥鋪,應該有機會的。」在列車上推擠前進終於找到列車長,可以拜託幫我看看我有機會補上臥鋪嗎?車長看著我說:「你先回位子上,等廣播。我現在沒辦法知道哪有空位」,只有繼續推擠回幾個車廂之外的位子,背著背包提著相機包跟水繼續擠往我的位子前進,列車太滿,有經驗的人自備了折疊板凳,甚至還有人在賣。有些人鋪上報紙不管其他人就在走道上坐著,在一路對不起、不好意思中前進,終於很落魄地擠到位子前,位子被佔了只好掏出車票趕人,原本靠窗的位置被臉不紅氣不喘地佔了,換來的是卡在中間的位置,那樣的座位該怎麼說呢?列車就是那麼大,其實空間的大小跟台鐵差不多,只是台鐵兩個人的位置變成硬座,擠了三個人而且座位之間沒有扶手,膝蓋頂膝蓋,坐著面對面的三個人。

車上很熱很吵,很多時間都覺得對座的人呼氣就直接呼到你臉上來 。火車開了一會,對座的年輕人拍了我的腳:「讓讓,還十幾個小時,坐舒服點。」還搞不懂狀況的情形下,小伙推了我的大腿然後脫了鞋,把雙腳擠在我和另一個乘客中間然後示意我照辦,還好意地把腿側了一點,要我把鞋子脫了跨到他位子上,我笑笑地說不用,接著就一股腳臭味襲來,只能苦笑。接著閉目養神,精神自由,火車繼續跑,車上因為不想太多交流所以就聽著音樂,腳踩著自己的相機包最著醒著睡著,從廣播中驚醒,廣播傳來:要補臥鋪的請到第幾車找列車長辦理時,聽著廣播看著車裡的狀況,我的大背包在行李架上,相機包在腳下,人擠在五個人中間,旁邊還有人用板凳坐著,再往前還有人半躺著在聊天,小孩及各種貨物堆成一路,前路艱難卻還有十幾個小時,不如就這樣坐著吧,隨遇而安也挺好。

坐位擔心行李、擔心相機,確實不容易放鬆,坐一兩個小時就因為空氣差、腳痛、頭昏, 精神一直處在臨界點,恍神中突然在某個時間點眾聲喧嘩,各式氣味、小孩哭鬧聲、大人聊天聲,突然一起奏起了奏鳴曲。睜開眼,凌晨十二點宵夜時間,整車上的人開始了宵夜,原本嗑著瓜子的人拍拍大腿把瓜子殼掃在地上,開始準備泡麵,火車上幾乎人手一包康師傅,配上鴨脖子、烤雞、水果,車廂裡除了泡麵味,真空包滷味發出的特殊香料味、臭襪子的味道、鄰座的汗臭味,交雜著。小孩哭鬧聲跟大人拉開嗓門鬼吼鬼叫的聲音,越來越不耐地忍著,閉上眼頭昏腦脹咬牙忍著,突然間感覺自己處在某種超自然的環境中,精神越來越煩躁,極度不安中,突然閃過一個想法,如果身處地獄眼前差不多也是這樣的氣味吧!那一刻我彷彿看到被矇上雙眼帶上類似觀落陰的旅程,那一個我感覺我看到地獄,不,是感受而不是見,或者說我仿佛身處於地獄裡的氣味與聲響中,摸著隨身戴著的珠子希望師父加持,而人就撐在位子上繼續恍神。

睡了好一陣子,夜裡車子繼續往前,隨著時間過去,車上的人跟貨物總算慢慢變少了,氣味慢慢變了,總算可以走動透透氣了,成都不遠了,自子換了一個輕鬆的靠窗位子坐,車子忽快忽慢的接近成都。

聽到一段持續的哭聲,被哭聲吸引,回頭看是一個年輕女生抱頭痛哭,哭聲有點大,大到有點令人不知所措,大到吸引了幾乎整車廂乘客的注意,一開始沒有多理會,哭聲斷斷續續持續著,我也持續轉頭看她一下,因為同座還有人坐著,所以也沒太注意,想說她是有人陪著的,會沒事的。哭哭停停一度還傳來笑聲,就這樣哭聲幾乎變成整列車的環境音,因為還有段時間才到,太閒的關係,車上的無聊男乘客就開始去戲弄這個女生,但她始終不理,一直流淚。無聊男乘客勾搭不成覺得無趣,車廂裡的三姑六婆們開始有人說她是瘋子,但她看來並不像,最後那段路車廂上人已經少了,成都也快到了,注意到那個哭聲處坐著一個穿著整套衝鋒衣的五官輪廓特別清楚理了三分頭的藏族女生,眼睛都哭腫了,最後那段時間在列車間隙透氣時,她到我身後講了一通電話,嘴裡一直重複:「你誤會了,我不要、我不要、那我怎麼辦,我怎麼辦。」然後就哭得更崩潰了。一路猶豫到底要不要上前問她需不需要幫忙,車到成都,還是有看來無關的人想把她帶走,但她的態度順利嚇走那些人也順利讓自己脫困。下車看著這個藏族女生背起了比她個頭高很多很重的登山包走出站,心想也許是同路就上前問了 :「你要去哪?需要幫忙嗎?」她只是說:「我要回家,我要回家。」「你家在?」「我要回北京。」不好意思多問,只好說我往康定去,如果同路可以一起搭車,但她說:「我不去了,不去了,我要回家。」

搭來的車是北京西往成都的,一路二十幾個小時,我想她是在北京上車的沒錯,可能有事吧?陪她坐在車站廣場臺階上,凌晨四點多,看著還在流淚的藏族姑娘,我說那我能幫什麼忙?她重複著:「我要回北京,我不要了,我要回北京。」我買了水然後幫她去看看售票口 ,離開始售票還一段時間。我問了:「需要幫你買點東西吃嗎?我只能陪你到六點,因為我需要去車站趕唯一一班到康定的車。」她說想去看看票。等到票口開放,她擠進去隊伍後回來說沒票。 我也不知該怎麼辦了,我說:「你吃個東西吧!我去買。」她還是不要,但心情似乎平靜了,我說:「我時間到了,你真的不按原定計畫走嗎?你現在沒票而且往北京的要下午才有了,妳可以嗎?」一陣沈默後,該走了,我說:「那我去車站了,我給你我的電話,你真的需要幫忙就打給我吧!」

我會先在康定待一天,也問了她的電話就往巴士站趕車了,離開車站前回頭看她就一個人坐在車站廣場上,跳上計程車順利趕上巴士,在車上一直後悔我這樣丟她一個人對嗎?但也不知道該怎麼辦,到了康定發訊息給她,沒有下文。人在康定,山上喇嘛說我可以拼車上塔公 ,待了一下午我就出發往塔公了,之後幾天撥了那個電話就沒再通過,一直到現在我還記得那個藏族姑娘的眼神,不知她有沒有事,也只能希望她沒事。

塔公下車時已經黑壓壓ㄧ片,跟學校喇嘛會合到了住處後,幾個學生就來打招乎,心想總算又回到山上來了,跟學生們閒聊了一下近況後就關燈睡覺。

一覺醒來繞塔公寺一圈後進塔公寺,寺廟也開始整修,學生們一早參加大殿的唸經結束後,多數的學生幫著喇嘛粉刷寺廟牆壁跟修整一些地方,年紀小的孩子就在教室裡繼續唸書,而幫不上忙的我就先在一旁看,天氣有點涼,蠻不在乎地穿了一雙帆布鞋,就在海拔三千六百公尺的高原走來走去,幾個月不見,學校又多了幾個年齡不合格的寄讀生。學校依然由同樣的兩位喇嘛當導師,作息差不多一樣,只是寺裡的業務跟工程越來越多,程度好的學生們多數時間都到寺裡幫忙一些雜務。

學校來了個客人,是學校喇嘛領了一位四川女大款來寺廟,讓學校的氛圍變得有點令人不舒服,想想算了,看不過又如何,兩個月的計畫不想隨別人起舞,就還是幫一些學生看看作業,跟同學們一起聊天、上課吃飯,但是幾天過去,實在沒辦法忍受女大款的行徑,加上原本不以為意的腳傷在高原的天氣及居住環境非常不便的情形下,腳越來越腫越來越痛,而這邊衛生條件的關係,開始連上廁所都成問題了,本來還決定忍耐下去,卻聽到學生們要全部到外地去別的寺廟幫忙唸經,接下來的三週都不會在塔公起了變化。

原本喇嘛們要請我同行,或是在塔公等學生們回來,看著學校教室的院子,大款還指揮著學生做東做西,想想還是算了吧!這次上來除了看學生之外,還有一件事就是把上一趟臨走前幫每一位學生拍的肖像送到每個人手上,照片送到了,學生們準備外出。繼續待著也沒什麼意思,心想上次學生送我下山,這次換我送他們上車後就離開吧!心中突然想到朋友的經歷,朋友說:「剛到藏地的前一兩次,總覺得一切種種都非常美好,但慢慢地見到藏地或是寺廟的世俗面後,全然不能接受,有段時間非常討厭藏傳佛教。」直到幾年前遇到一位令他折服的上師,他才真心成為一個佛教徒。想想我也是,也許緣分不在此吧?看著寺廟裡忙碌修建寺廟的工人跟喇嘛,也許緣分不在此,或是緣份盡了吧。

與其在這看有錢人演大款還不如下山吧!才這樣想著,廟裡的堪布突然經過,看到我簡單的幾句:「這麼遠來,辛苦了!」在廣場曬太陽突然看到一台公車停在那,心一橫就跟收留我的藏民及認識的喇嘛打了招呼,拿了背包上車下山,幾個小時的車程裡心中五味雜陳,思緒亂七八糟,連康定都不想留,問了拼車的價錢就馬上換車往成都去了。晚上到達成都,沒什麼心思,在武侯祠靠近藏人街的地方隨便找了背包客棧住一晚再說吧!

睡了一天,有點洩氣覺得被打敗了。不知道自己在幹嘛,一個人在藏民街無意識地亂晃亂逛,也許跟塔公緣份盡了吧,將來什麼時候再來也沒個準了,也無所謂。

準備過馬路時,眼前一台大型巴士經過,抬頭準備過街,突然發現塔公寺的堪布跟一位年輕喇嘛在馬路對面跟我招手,一過街堪布伸出手來熱切地跟我握手,說:「還是有緣的,怎麼就見面了,走!請你喝茶。」接著領我去藏民街的茶館,藏民街的茶館是個很妙的地方,藏人、喇嘛、四川人,各自圍著桌子喝茶嗑瓜子,有的聊天有的打屁,有的自顧自發呆,也不乏看起來像便衣或是黑道的人夾雜其中,彷彿盯著跟誰似著。

跟堪布有一搭沒一搭的閒聊,堪布說:「想想你跟塔公寺是有緣的」我聽了點頭,但並不為意。

堪布說:「隨時打給我啊!這次回去台灣幾時再過來啊?」

我:「不知道。」

堪布只是笑沒答話,停頓一會後,堪布隨行的年輕喇嘛說要請我幫忙,簡短介紹自己說他在印度的佛學院待了很長一段時間,最近才回到塔公,所以去年我來時他並不在,聽到我是台灣人就開口請我幫他寄書,「可以幫我找本書嗎?宗薩仁波切的書這邊沒出,可以請你幫我買嗎?我說:給我書名我幫你找。

喇嘛說是本新書叫《正見》,聽了書名我說:「這書我剛剛逛街時有看到的,可能剛出你還不知道,等等我買了放在招待所給你就是了。」在茶館跟堪布道別,趕到書店買書時,想想之後又是一整晚火車,就多買了一本自己看,去了招待所留了紙條、留了書,回程運氣不錯有臥舖可搭,躺在位子上想想這一段路程,有點氣不過,當做消遣地讀了多買的書,沒想到宗薩仁波切的書開篇就解答了我的問題,當下覺得被解救,總算可以靜下心來想想這一路的緣分,想想也許我的藏區行應該還有後續吧?

回到北京來接我的朋友看到我:「你就這樣上山的?穿一雙帆布鞋?山上晚上下雪耶!你瘋了嗎?而且你還跛腳,你真是瘋了。」