濁水溪三百年:歷史.社會.環境。這條號稱臺灣母親之河的濁水溪,從上游到下游,問題糾葛三百年。一本結合攝影的歷史著作,特別收錄三十二頁從上游到下游的濁水溪紀實攝影。一七○九年施世榜興築水圳至今,濁水溪開發已超過三百年。在濁水溪沿岸,我們有號稱「東洋第一」的日月潭第一發電所,有媲美金山大橋的西螺大橋,下游沖積扇在日治時期成為糖業帝國,最早的農民運動「二林蔗農事件」也是發生在此。歷史上,從農業到工業,濁水溪一直扮演重要角色,餵養著這塊土地上的人,然而這一百年來,它的資源更快速地被掠奪,從上游到下游,處處可見「殘山剩水」的警訊。我們不得不回到歷史,瞭解濁水溪的南北岸之爭、分水之爭、地下水之爭以及工農之爭的四個歷史難題。

亞馬遜、紐約時報、出版人周刊、邦諾書店、 洛杉磯時報、華爾街日報等排行榜非文學類第一名 反抗帝國,反抗權貴,耶穌是搞革命的猶太農民 本書重返歷史現場,還原耶穌的真實面貌,重新詮釋基督教的起源與精神 他是一位充滿魅力的傳道者,敢於冒犯宗教領袖的權威。 他是激進的猶太民族主義者,勇於挑戰外邦統治者。 他是革命的狂熱分子,四處聚集門徒,計劃在世間建立上帝的國度。 「當我愈瞭解耶穌的真實生平,愈瞭解他身處的動盪世界, 以及他對羅馬暴政的反抗,我愈被他吸引。 耶穌以猶太農民與革命分子之姿,挑戰世界有史以來最強大的帝國的形貌, 在我心中反而比教會塑造的超然絕塵形象更為真實。」──本書作者 本書試圖考察歷史上耶穌的真實面貌,也就是被基督教神化「之前」的耶穌。藉由羅馬帝國的文獻以及各種歷史考證,佐以聖經的描述,作者顛覆了傳統對於耶穌的許多詮釋。 根據作者考證,耶穌出生在貧窮的小鎮拿撒勒,家族多半從事木工與建築工,屬於底層階級,地位只比乞丐、奴隸高一點。他沒受過多少教育,目不識丁,可能是私生子。在拿撒勒,木工根本沒有工作可做,身為木匠的耶穌必須到城市工作。 年輕的耶穌從農村來到城市,他目睹巨大的城鄉差距。富有的城市公共設施周全、交通四通八達,而拿撒勒連一條道路都沒有。他也感受到巨富與赤貧。白天他為富有的猶太貴族蓋豪宅,晚上自己住的卻是破落的小屋。 農村的人不是跑到城市為富人做牛做馬,就是在農村辛苦耕種,供應糧食給城市的人。而住在耶路撒冷聖殿的大祭司,卻過著極盡奢華的生活,勾結富商和官吏,壓迫底層猶太人,對他們課徵重稅,兼併他們的土地,使窮人陷入徹底的絕望,強盜與叛亂活動四起。 在迦南地區成為革命溫床的同時,有個名叫施洗者約翰的人在約旦河邊,一邊洗除人們的罪惡,一邊宣揚革命的理念。許多對羅馬帝國不滿的群眾慕名前來,耶穌也是其中之一。他接受約翰的教導,並在約翰死後成為他的繼承者。 耶穌回到家鄉,準備傳播上帝國度的到來與末日將近的訊息。他的鄰人不歡迎他,擔憂耶穌的激進主張會讓他們不得安寧。他的家人勸他當個安分的木工,但耶穌拒絕了。 耶穌批評權貴,挑戰既得利益者。他像個社運分子,衝進了象徵權力的堡壘:耶路撒冷聖殿。他堵住聖殿入口、打翻桌椅、趕走攤販,大肆批評時政。 耶穌宣稱在不久的未來,猶太人將擁有屬於自己的國度,既有的秩序將會反轉,富人與有權力的人將會變成窮人與無權力的人。他明知自己的言行將難逃一死,還是四處宣揚理念,直到羅馬人逮捕他,以煽動叛亂的罪名處死他。 耶穌死後,反抗羅馬的行動並未消減,一個革命家被處死,就有另一個革命家興起。加上羅馬派來的總督都是一些無能之輩,只忙著鞏固權力,不僅不理會民眾的不滿,還以殘酷的血腥鎮壓試圖嚇阻,最後民怨累積到極限,終於爆發全面性的革命。 西元六十六年的這場猶太革命十分慘烈,在耶路撒冷,羅馬軍隊殘暴地姦殺擄掠所有人,不管男女老幼,不論貧富,不論效忠羅馬或反抗羅馬,逢人便殺,甚至阻斷水源與糧源,讓人們活活餓死。 屠殺造成猶太人巨大的陰影,導致後世追隨者在宣揚耶穌事蹟時,因為害怕羅馬統治者報復,刻意降低耶穌的政治性與革命色彩,只強調神性與和平的一面。耶穌從此由帶領革命的猶太民族主義者,變成宣揚和平而不關心世俗的精神領袖。 透過本書,不僅可以瞭解耶穌的另一面,也理解一個國家如何導致人民的反抗。而這樣的歷史至今在世界各地仍不斷上演著。 ※本書重點介紹 第一部 從耶路撒冷聖殿的獻祭儀式談起,佐以暗殺情節,逐步帶出公元前兩世紀中猶太人的歷史、宗教及社會發展,特別是自馬加比反抗運動讓猶太人從塞琉古王國獲得短暫獨立、卻又在一百年後落入羅馬外來統治的困窘情境。耶穌就在此時出生在卑微的拿撒勒小城。 就在此一階段,出現了「第四哲學」,他們的基本信念是要藉助狂熱的一神信仰讓以色列從外邦的統治中解放,這也是本書原名「狂熱派」(Zealot)的緣由。面對殘酷無情的總督彼拉多以及羅馬統治者,狂熱派分子的憤怒和反抗一步步將猶太族群帶向集體反叛,也就是所謂的第一次猶太戰爭以及悲壯的馬薩達集體自殺行動。 第二部 焦點轉到在猶太群眾的政治期待和想像中以「公開入城」的方式進入耶路撒冷的耶穌。他以憤怒的姿態潔淨聖殿的行動反映出他潛在的狂熱派特質。儘管耶穌不屬於後來和羅馬政權對抗的狂熱黨,但因他的彌賽亞理想對羅馬占領巴勒斯坦構成威脅,且他的狂熱派論點也讓聖殿當局芒刺在背,他最終被羅馬人釘十字架。 第三部 耶穌想在人世間建立上帝國的運動失敗後,他的追隨者如何重新詮釋耶穌的任務與身分,以及猶太彌賽亞的性質與定義?福音書作者為什麼極力淡化耶穌訊息中帶有的革命性質,刻意抹去耶穌運動中帶有的革命色彩? 作者指出,耶穌被釘十字架之後,基督教開始出現兩個不同而彼此競逐的詮釋體系:其中一派的領袖是耶穌的弟弟雅各;另一派則由保羅帶領。這兩個團體彼此仇恨、水火不容,但雙方的競爭反而讓基督教成為我們今日所知的全球宗教。 原本雅各擁有很大的影響力,但伴隨著西元七○年羅馬大軍夷平耶路撒冷,雅各門派在耶路撒冷一切也被殲滅。定義耶穌訊息的任務因此落在另一批新人身上:受過教育、住在城市、說希臘語的離散猶太人。為了使耶穌的訊息更能吸引外邦人,他們逐漸把擁有革命熱忱的耶穌轉變成羅馬化的半神,把企圖帶領猶太人脫離羅馬壓迫的耶穌,轉變成與塵世無涉的彼世之人。

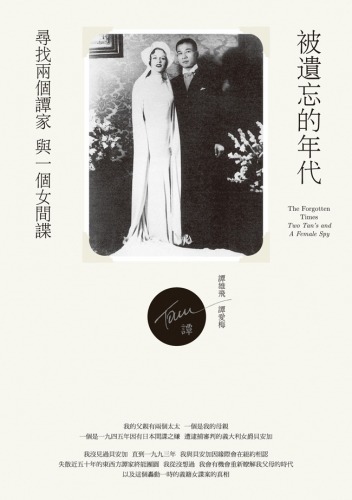

書籍專頁:被遺忘的年代:尋找兩個譚家與一個女間諜 我的父親有兩個太太,一個是我的母親,一個是一九四五年因有日本間諜之嫌,遭逮捕審判的義大利女爵貝安加。 我沒見過貝安加。直到一九九三年,我與貝安加因緣際會在紐約相認,失散近五十年的東西方譚家終能團圓。 我從沒想過,我會有機會重新瞭解我父母的時代,以及這個轟動一時的義籍女諜案的真相。 一九四五年十一月,二戰剛落幕,年輕貌美的義大利女伯爵貝安加在廣州遭捕,罪名是「協助日本之外籍嫌疑犯」。這個轟動一時的女間諜是新一軍上校譚展超的元配,新一軍軍長孫立人還特別寫公函設法營救,說明貝安加「尚屬善良」。被宣判無罪的貝安加,以為譚展超在國共內戰中已陣亡於哈爾濱,黯然帶著四個小孩返歐,且將在中國的經歷寫成《鴉片茶》,成為賣出十幾國版權的暢銷書。隨著國府在中國節節敗退,一九四八年,譚展超帶著第二個太太何懿嫻與兒女來臺,從此東西方譚家離散近五十年,直到一九九三年一月,東半球的譚家孩子譚雄飛、譚愛梅才在紐約見到了貝安加,九個月後,貝安加辭世。 這本書是由東半球譚家的譚雄飛、譚愛梅合寫,不僅爬梳其父親譚展超參與的滇緬戰役、國共內戰,來臺後的整軍練兵,以及後來受到牽連的孫立人兵變案,更詳細描述一九九三年與貝安加談話的內容,到羅馬尋訪同父異母的兄弟姐妹,以及取得廣東省檔案館所藏《貝安加漢奸審判案》檔案,試圖拼湊女諜案的真相。這是譚家兄妹第一次深刻發現,自己以為的平凡家族,原來糾纏著許多動盪的民國史事件,正如譚愛梅在書中最後寫道, 東西半球兩個譚家的子女都是戰爭的兒女。玲瓏格(Lylongo)和強納生(Jonathan)在義大利都靈出生時,父親在那裡的陸軍大學就讀,尤拉(Yula)出生在父親練兵的貴州都勻,阿洛瑪(Aloma)出生在日本占領下的上海,強尼(Johnny)出生在日本投降後的廣州。我姐姐友梅出生在昆明,我哥哥雄飛出生在廣州,我出生在瀋陽。這些都是戰爭和內戰的足跡。

「人緊緊堆在一起,即使死亡,屍體也未倒下,有些是掛著或彼此倚著。他們的手臂交纏,很難將屍體分開。這是第一次,集中營開始施放氰化氫這種毒氣。」 一九四○年九月清晨,波蘭地下抵抗組織的軍官皮雷茨基趁著德軍在華沙街頭搜捕囚犯,趁機混入隊伍當中,故意被送進剛啟用的奧許維茲集中營。 集中營殘酷如煉獄,不斷有大批囚犯被整死。皮雷茨基靠著過人的體能、機智與意志死裡逃生,甚至在集中營裡建立祕密組織,相互援助並將內部訊息傳遞出去。盟軍首次得知納粹在奧許維茲大舉屠殺猶太人,便是透過皮雷茨基所傳遞的消息,可惜這些消息並未能扭轉大屠殺的悲劇。 一九四三年四月,皮雷茨基從集中營驚險逃出,再度投入對抗德軍,並整理他在奧許維茲的經歷,寫成報告送交波蘭流亡政府及盟軍,本書是他最完整的一份報告。 大戰結束後,皮雷茨基在一九四八年遭共黨政府以間諜罪處死,他的英雄事蹟也從波蘭歷史上被刪除,直到九○年代共黨垮臺才被重新提起。英國歷史學家富特(Michael Foot)稱他為二戰最勇敢的六個人之一。 「我現在在奧許維茲玩的遊戲相當危險。這句話無法真正傳達現實;事實上,我做的事已經遠超過真實世界的人眼中所謂的危險,光是穿過鐵絲網進入集中營就已經不是危險可以形容。」

記者化身偵探,追蹤番茄、麵粉、臘腸與乳酪從上游到下游的完整履歷 從栽種養殖到全球貿易,從基因工程到食品化學,全面瞭解食物的生產、加工與銷售 ★天然香草素與人工香草素若要達到相同的芳香效果,成本相差一萬三千倍,你覺得自己吃到的是哪一種? 各種不敢吃、不該吃的化工產品,我們早就吃進肚子裡了 號稱天然的,結果都是人工香精。原以為大廠牌值得信賴,卻總是在出紕漏。就算自己煮,食材是否健康安全仍然充滿疑問。我們每天所吃的食物變得處處是地雷,這樣的情況背後有什麼更龐大的因素在運作呢? 今日食物的生產與供應鍊早已跨越全球,為了探索上述這個問題,作者決定從披薩這種不折不扣的全球性食品著手。他從披薩的基本成分麵粉、番茄、臘腸、乳酪和調味料開始,逐一參訪各類工廠和農家,並查閱無數相關資料,不但帶我們瞭解現代食品的製造過程及其衍生的諸多問題,同時也清楚描繪出全球食物經濟的樣貌,以及它對食物產製的影響。 透過披薩的例子我們可以清楚看到,現代食品生產方式對經濟、生態環境和人體健康造成了不堪設想的後果,無論你是用心栽培的小農還是都市裡的消費者都深受影響。從本書對食品工業的全面認識出發,作者更提供我們幾項實用的建議,怎麼做可以減少傷害,吃得更健康。

百年追求-臺灣民主運動的故事。一八九五~一九八六。這是一份臺灣的民主履歷。三個世代追尋的民主之花。從一八九五年成為日本殖民地到一九八六年民進黨成立,臺灣用不到百年的時間,跨越了民主的門檻,擁有合法反對黨的存在和公平競爭的選舉。這是民主轉型最核心的關鍵。臺灣第一波民主運動發生於日本殖民統治之下。這一波民主運動是臺灣人追求現代性的起步,臺灣人透過殖民者,睜開了眼睛,認識了世界。隨著殖民者戰敗,臺灣第一波以啟蒙為主的民主運動也宣告結束,且在政權轉換的階段中,發生了二二八事件。國府來臺後的獨裁統治,開啟了第二波民主運動。初期以外省籍自由主義知識分子為中心,透過《自由中國》雜誌對威權獨裁提出言論挑戰,後來更與本土菁英合作企圖成立反對黨。這次的匯流最後因遭整肅宣告失敗。

書籍專頁:百年追求-臺灣民主運動的故事 一八九五 到 一九八六 這是一份臺灣的民主履歷 三個世代追尋的民主之花 從一八九五年成為日本殖民地到一九八六年民進黨成立,臺灣用不到百年的時間,跨越了民主的門檻,擁有合法反對黨的存在和公平競爭的選舉。這是民主轉型最核心的關鍵。 臺灣第一波民主運動發生於日本殖民統治之下。這一波民主運動是臺灣人追求現代性的起步,臺灣人透過殖民者,睜開了眼睛,認識了世界。隨著殖民者戰敗,臺灣第一波以啟蒙為主的民主運動也宣告結束,且在政權轉換的階段中,發生了二二八事件。 國府來臺後的獨裁統治,開啟了第二波民主運動。初期以外省籍自由主義知識分子為中心,透過《自由中國》雜誌對威權獨裁提出言論挑戰,後來更與本土菁英合作企圖成立反對黨。這次的匯流最後因遭整肅宣告失敗。 然而隨著戰後世代的成長,第三波民主運動很快到來。不同於上一波民主運動,全面性的整肅和處罰未能讓民主運動消逝,反而讓獨裁政權失去正當性。更多人的參與讓民主運動更為茁壯,而人民的支持也更熱烈。當強力壓制無效,獨裁政權只有讓步。結局是,臺灣人終於獲得將近一百年的追求:民主、平等、自主、和尊嚴。 為什麼要述說臺灣民主運動的故事?和其他民族相較,臺灣的民主運動並不特別壯烈,不特別曲折,也不特別艱難。不過這卻是我們自己的故事,讓我們得以面對過去,明瞭歷史並非必然,也得以在面對未來時不致失去信心。 卷二 自由的挫敗 吳乃德 嚴重族群衝突的二二八事件才過了十多年,外省與本省的知識菁英與政治人物,這兩批分別代表中國自由主義與反日本殖民運動的要角,卻能共同努力籌組反對黨,確實難以想像。雖然組黨以遭逮捕、失敗收場,但這份共同的政治遺囑將由下一階段的黨外運動繼承。

書籍專頁:百年追求-臺灣民主運動的故事 一八九五 到 一九八六 這是一份臺灣的民主履歷 三個世代追尋的民主之花 從一八九五年成為日本殖民地到一九八六年民進黨成立,臺灣用不到百年的時間,跨越了民主的門檻,擁有合法反對黨的存在和公平競爭的選舉。這是民主轉型最核心的關鍵。 臺灣第一波民主運動發生於日本殖民統治之下。這一波民主運動是臺灣人追求現代性的起步,臺灣人透過殖民者,睜開了眼睛,認識了世界。隨著殖民者戰敗,臺灣第一波以啟蒙為主的民主運動也宣告結束,且在政權轉換的階段中,發生了二二八事件。 國府來臺後的獨裁統治,開啟了第二波民主運動。初期以外省籍自由主義知識分子為中心,透過《自由中國》雜誌對威權獨裁提出言論挑戰,後來更與本土菁英合作企圖成立反對黨。這次的匯流最後因遭整肅宣告失敗。 然而隨著戰後世代的成長,第三波民主運動很快到來。不同於上一波民主運動,全面性的整肅和處罰未能讓民主運動消逝,反而讓獨裁政權失去正當性。更多人的參與讓民主運動更為茁壯,而人民的支持也更熱烈。當強力壓制無效,獨裁政權只有讓步。結局是,臺灣人終於獲得將近一百年的追求:民主、平等、自主、和尊嚴。 為什麼要述說臺灣民主運動的故事?和其他民族相較,臺灣的民主運動並不特別壯烈,不特別曲折,也不特別艱難。不過這卻是我們自己的故事,讓我們得以面對過去,明瞭歷史並非必然,也得以在面對未來時不致失去信心。 卷一自治的夢想陳翠蓮 一九二○年代日本大正時期,解放的思潮影響著亞洲各國青年,在那個臺灣識字率只有三.九%的年代,已有一批在日本留學的臺灣知識青年,喊出「臺灣是臺灣人的臺灣」,成立臺灣文化協會,發起臺灣議會設置請願運動。從日治到二戰後的二二八事件,是臺灣追尋自治之夢的時期。 卷二 自由的挫敗 吳乃德 嚴重族群衝突的二二八事件才過了十多年,外省與本省的知識菁英與政治人物,這兩批分別代表中國自由主義與反日本殖民運動的要角,卻能共同努力籌組反對黨,確實難以想像。雖然組黨以遭逮捕、失敗收場,但這份共同的政治遺囑將由下一階段的黨外運動繼承。 卷三 民主的浪潮 胡慧玲 七○年代起,面對險峻的國際情勢和毫不鬆手的獨裁統治,黨外人士一波波抗爭,也一波波受難,血雨腥風不斷。中壢事件、美麗島事件、林宅滅門血案、陳文成、鄭南榕、黑名單,是這個時代重要的關鍵字。從社會到校園,臺灣上下裡外都在民主改革的浪潮中奮勇向前。爭自決到爭民主,臺灣百年追求,終有成果。

重大疾病的新曙光 愛因斯坦天才的祕密關鍵 愛因斯坦死後,他的腦成為科學家的研究材料。許多人等著發現他的腦神經細胞異於常人,實際觀察的結果卻與一般人無異。唯一發現的不同點是:腦神經周邊「無關緊要」的膠細胞比常人多一倍。 我們在學校學到,神經系統由神經細胞(神經元)組成,負責思考與記憶等高階功能的大腦則匯聚了一大堆神經元。至於旁邊那些黏膠一般的不起眼細胞,只是支撐物而已。 一個多世紀以來,科學家確實是這麼相信的。但是近三十年的研究慢慢發現,占人腦至少半數的膠細胞不但有自己獨特的訊息傳遞網絡,還會調控神經元之間的資訊流通;它們與神經元之間的協同合作,可能才是思考、記憶與創意的源頭。此外,膠細胞還負責防衛病毒、修補神經元損傷,以及引導新生神經纖維恢復與肌肉之間的恰當溝通。 膠細胞病變不但會導致腦瘤與多發性硬化症,新近更發現,精神分裂與抑鬱症等精神疾病,以及帕金森氏症與阿茲海默症等神經退化疾病都與膠細胞有重大關連。另外,這種細胞可能跟慢性疼痛以及某些傳染病如愛滋病與普利子疾病(如狂牛症)有關。膠細胞因此成為治療這些疾病的關鍵,甚至可能找到脊髓損傷導致癱瘓的治療方式,是下一波醫學革命的熱門研究主題。 本書作者費爾茲在膠細胞研究領域耕耘數十年,是這個領域的先驅與權威。《另一個腦》不但是由第一線研究者提供的第一手報導,難能可貴,書中豐富的故事與清晰的解說,更注定會讓此書成為這個領域的科普經典。

挑戰了所謂虛構與真實界限……讀來更能體會我們身處世界的虛妄。 劇場編導魏瑛娟 〈以莎士比亞之名〉專文推薦 紐約時報、紐約客、華爾街日報、舊金山紀事報、芝加哥論壇報、Library Journal、克科斯評論等媒體年度選書 亞瑟的爸爸是個騙子,大半生都在牢裡,卻跟莎士比亞一樣,是製造奇蹟的大師。從六歲開始,亞瑟的爸爸就開始讀莎士比亞給這對雙胞胎兒女聽,結果姐姐黛娜成了莎劇演員,弟弟亞瑟成了小說家。但別誤會,亞瑟從來就不喜歡莎士比亞。 亞瑟的爸爸臨終前,將祕密保守幾十年的一部遺失莎劇《亞瑟的悲劇》交給亞瑟,希望這部一五九七年出版,第一部打上莎士比亞名號的劇作能與世人重新見面。一心想獲得父親認同與姐姐讚賞的亞瑟,受到名利誘惑,開始找出版商鑑定真偽,卻發現這極可能是父親生前的最後一個騙局。

「我們這邊真的是風頭水尾嗎?以前西瓜隨便種,魚仔隨便捉都有,生活很輕鬆,但『建設』來了之後,什麼都沒了…真正是『好工業,毀農業』!」 台西村康清裕 有一群住在台灣「母親之河」出海口的人,百年來過著耕種、捕魚的平淡生活。他們的祖先曾經說,這裡有田可種做,有海可漁獲,絕對不愁沒東西吃。 然而,自從十幾年前他們村子南邊蓋了世界第一的巨大石化工廠後,一切都變了。他們的西瓜只開花卻不結果。他們的農作產量逐年下滑。他們的海裡漸漸補不到魚。他們熟悉的河口不再有野鳥下蛋,甜美的文蛤也變得酸苦。甚至,就連他們的身體也變得像土地、海洋一樣,逐漸失去了生命力。這裡是彰化縣大城鄉台西村,大城鄉是全彰化縣罹癌率最高的地方。 當南風吹撫,雨水如淚落下,母親的臂彎成了彼此枯寂的墳墓。這些橫跨了二十年的影像紀錄,要告訴我們的訊息除了生,也有死;還有,南風來的時候他們如何活。

編寫邊享:生態悲劇可能有喜劇結局嗎?——《1493》與《魔法公主》 編寫邊享:戰爭不是只有人類在參加——瘧蚊才是美國獨立革命功臣 從生態的角度,重新解讀五百年來的世界史與全球化。 一四九三年哥倫布於美洲設立據點, 引發歐亞美非連串病菌、糧食作物與人種等的交流與碰撞, 史稱哥倫布大交換, 是恐龍滅絕以後影響地球最重要的事件。 吳明益╳林益仁╳駱芬美 三種角度專文導讀 紐約時報、時代雜誌、華盛頓郵報、出版人週刊 年度選書 現代世界是怎麼形成的?作者認為,一般經常從純經濟角度描述我們如今身處的全球化世界,事實上,從長期視角來看,全球化「根本」就是一種生物現象。這要追溯到一四九三年哥倫布在美洲建立根據地。從這一年開始,原本彼此相隔的大陸產生混亂的交流與碰撞,稱之為「哥倫布大交換」,對生態學家而言,這是恐龍滅絕後最重要的事件。 一四九三年後的世界,世界的生態愈來愈照著歐洲人的方式行進,南美原本有幾百種的野生馬鈴薯與數十種的馴化馬鈴薯,因為歐洲人只大量種植其中幾種,使農場愈來愈類似,一旦染病就形成跨國糧食危機,十九世紀的馬鈴薯晚疫病菌就使發生饑荒的愛爾蘭人口減少一半。此外,作者也生動描述,生態因素如何在五百多年中不斷影響歷史,於是幫助美國獨立成功的可能是瘧蚊,讓英國出現工業革命的關鍵是因為原產於亞馬遜的橡膠,更不要說白銀如何影響當時的國際政經,讓明朝走向滅亡,而引進的玉米、番薯,因為耐旱容易種植,則讓處於小冰期的明清兩朝解決了饑荒問題,中國在此一時期成為人口最多的國家,臺灣也從此有了後來的本土象徵。 「哥倫布大交換」帶來的其實是一場生態災變,在物種、病菌、文化、人種的大混合中,逐漸形塑出我們此時此刻的現代世界。作者旁徵博引生態學家、人類學家、考古學家與歷史學家的最新研究,不僅重新詮釋了幾百年的世界史,也發現今日最激烈的政治爭端(移民、貿易政策與文化戰爭)的根源。

編寫邊享:太平天國之秋 一百五十年前的教改 編寫邊享:如果太平天國是一則國際新聞 精心琢磨的歷史鋪陳,是極出色的典範。──史景遷 十九世紀中葉,東西兩半球各自發生了一場大規模內戰。西半球那場發生在崛起中的美國,東半球則發生在日益衰頹的中國。而當時的全球霸權英國,則在其間發揮了關鍵性影響。 大清帝國這場內戰,臺灣稱為「太平天國之亂」,共產中國則視之為革命或農民起義。奇特的是,太平天國的領導者洪秀全是當時中國為數極少的基督徒,他在屢試不第之後崩潰癱軟,斷斷續續做異夢四十天,數年後宣稱自己是上帝的第二個兒子,並開始領導宗教運動,隨後轉為政治軍事運動。 鴉片戰爭後,中國已嵌入全球貿易體系中,西方列強的外交與軍事力量對清廷或太平天國更有一定的影響力。西方各國的輿論甚至國會內部,對於是否干涉這場戰事各有看法,但才剛攻進北京並放火燒掉圓明園的英國最後卻選擇幫助滿清朝廷。日本明治維新的重要人物伊藤博文便認為,英國介入使得清廷多活了五十年,因而加大後來的動盪程度,並推遲中國的現代化進程。 作者從國際關係的角度切入,特別著重英美各國在外交與軍事上對太平天國戰事的影響,而不流於誇大。除了組建湘軍的曾國藩之外,也側重介紹了洪秀全的族弟洪仁玕,他為太平天國提出的「資政新篇」可說是中國第一套現代化綱領。本書於二○一二年獲頒坎迪爾獎(Cundill Prize),是全世界獎金最高的歷史著作獎。

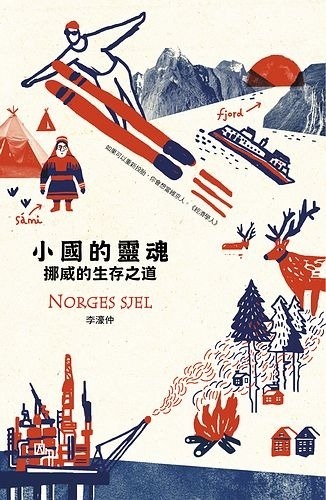

編寫邊享:理解挪威——從小國的制度到靈魂 書籍專頁:小國的靈魂:挪威的生存之道 如果可以重新投胎,你會想當維京人。《經濟學人》 曾經被殖民的弱小國家挪威 如何以小搏大,成為全世界最安居樂業的國家 挪威,一個六百多年沒有自我的國家,它曾是丹麥的附庸,瑞典的殖民地,也被納粹德軍攻占,更經常受到強鄰俄羅斯的威脅,一個人口以前不到五百萬,曾經被瑞典人在歌謠中嘲笑:「挪威人是皮鞭下苦命的一群人,他們一無所有,活得如牛一般。」現在卻是全世界最適合人居住的國家,平均壽命超過八十歲,平均國民所得為八萬六千美元,國力已經超出殖民國瑞典,甚至成為瑞典人前往謀職打工的地方。 到底挪威在歷史上做為一個弱小的國家如何生存?如何在丹麥、瑞典、俄羅斯,甚至是英德美等強權的壓力下走出自己的路?甚至成為其他深受債務與經濟困境的歐美國家的取經模式?難道只是因為一九六九年發現石油嗎?還是有更深層的靈魂? 曾有人說生為英國人等於是人生樂透中了頭獎,這個說法現在要換成北歐人。 作者李濠仲在移居挪威幾年後更具解釋力的作品,挖掘挪威的歷史靈魂,他發現一九○五年與瑞典和平解體,尋求獨立的挪威,真正的價值不在於發現石油,因為有很多石油國家也沒有挪威的富庶,而是它於獨立建國前,早在一八一四年就制定領先各國的進步憲法,以及注重世代正義,絕對不濫用石油帶來的財富,成立石油主權基金,嚴格規定每年政府只能用當中的百分之四。而且真正影響挪威人靈魂,建立民族自信心的,往往不是政治人物,而是文學家與運動家。 仔細爬梳挪威的歷史,會發現跟臺灣一樣,有過被壓迫的殖民經驗,也面臨強鄰的威脅,但如何揮別自卑,以小搏大,相信挪威的經驗會給臺灣很多的啟發。

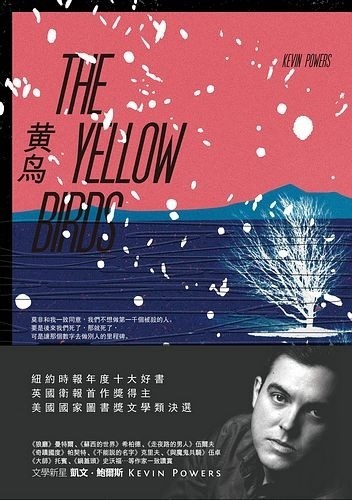

英國衛報首作獎得主、紐約時報年度十大好書、美國國家圖書獎文學類決選 當代戰爭文學經典之作,語言簡潔優美如海明威,景物描繪之天才如麥卡錫 《狼廳》曼特爾、《蘇西的世界》希柏德、《走夜路的男人》伍爾夫、《奇蹟國度》帕契特、《不能說的名字》克里夫、《與魔鬼共騎》伍卓、《大師》托賓、《鍋蓋頭》史沃福等作家一致讚賞的文學新星 莫非永遠是十八歲,永遠是死了的人。 而我會帶著一個我無法做到的承諾活下去。 二十一歲的巴特與十八歲的莫非,於美國出兵伊拉克前夕於軍中相識,兩個同樣來自維吉尼亞州的老鄉一見如故,巴特答應莫非的母親,會平安帶著她兒子歸來,但一年過去,只剩巴特獨自一人退伍返國。 巴特歸國後生命彷彿被掏空,只要聽到狗吠、烏鴉啼,就彷彿遭受炮擊,手經常保持握著步槍的姿勢,人人當他是戰場英雄,他卻覺得曾經殺人的自己不可原諒,尤其不可原諒的是,莫非死了。更不可原諒的是,他隱瞞莫非之死,冒名寫了一封信給莫非的母親……

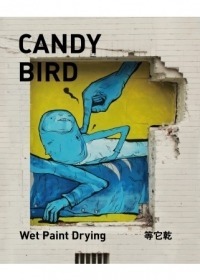

塗鴉行動與社會議題的平行線 Candy Bird可能是你曾經在城市角落、某個社會事件的抗議現場甚至路邊廢墟當中,在牆面上遇見過的一個名字。或者,也因為他的「非法塗鴉」上了新聞,看過他的名字。做為一個塗鴉藝術家,Candy Bird不僅以其強烈的原創風格、細膩與複雜的筆觸讓人印象深刻,更特別的是,他是三鶯部落反迫遷小組的成員,同時也介入新店十四張的抗爭,聲援士林文林苑事件,對社會議題的關注與實際行動,使他深具社會性與藝術性的塗鴉作品,成為近幾年社會事件的重要紀錄。塗鴉客一向神祕且作品可能被蓋掉、拆掉或風吹日曬不易保存,本書除完整保留了目前已看不到的作品照片,更有作者沒公開過的草稿、筆記。

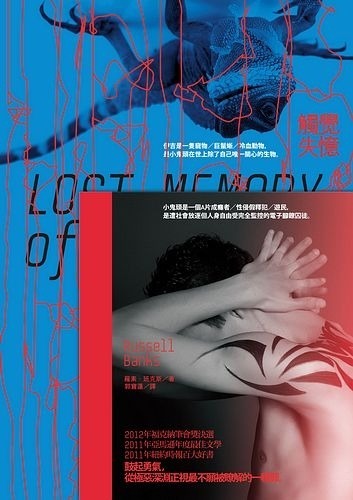

伊吉是一隻寵物/巨鬣蜥/冷血動物,是小鬼頭在世上除了自己唯一關心的生物。小鬼頭是一個A片成癮者/性侵假釋犯/遊民,是遭社會放逐但人身自由受完全監控的電子腳鐐囚徒。鼓起勇氣,從極惡深淵正視最不願被瞭解的一種罪。小鬼頭心想。就連痲瘋病人也值得有喘息空間吧,不該只是因為他們生病,就放棄他們,不然醫院是幹麼用的?還有,誰沒有問題。這輩子,小鬼頭沒遇過關心他的人。母親對他的照顧比寵物不如,同學看他像空氣,自認沒有朋友,他和寵物巨鬣蜥「伊吉」相依為命,沉迷於網路色情世界。有天在聊天室認識了「白蘭蒂18」,生理需求讓他無視於對方的年紀,終因企圖與未成年少女性交而入獄。出獄後,他戴上GPS電子腳鐐展開假釋生活。由於佛州法律規定,性侵加害人居住出入必須與孩童聚集處相距750公尺以上,該區的性侵加害人全被迫聚在連結本土與沙洲的堤道下營地。無處可去,小鬼頭也帶著「伊吉」到這裡。

衛城,Acropolis,希臘文意為「在高處的城市」,是軍事要塞、避難所,也是神殿的所在地,是文明發展重要的力量與象徵。 書籍出版就是現代的衛城,人類在其上以各種知識的極致表現,與社會同時並進。...

讀書,使我們擁有特權超越自己。

Loading...