書籍專頁 台灣第一本「韓劇說故事手法」剖析 精彩的故事,牽動的何止收視率,是整個世代! 面對亞洲戲劇主流──韓劇,聽韓國資深編劇現身說法, 談故事創作手法、四大電視劇型分析,並示範經典韓劇案例。 教你用最精彩的故事鎖定目標觀眾,開啟無限可能! ◎從故事的主題、題材、人物(主角與主敵)、衝突、結構等創作理論與手法,傳授具感染力的故事特性與敘事方式(storytelling),並揭露鮮為人知的電視台對劇本企劃案的審核標準。為您打下扎實的說故事基本功。 ◆劇名:第一印象 開啟觀眾想像空間的《燦爛的遺產》原名為直接揭示了結論的「人生是美麗的」。此劇的超高收視率證明絕妙的劇名能為故事打下漂亮前哨戰並注入強大力量。 ◆題材:找的是「原型」 開創韓劇風潮、全球版權熱賣40餘國的《大長今》憑著推敲韓國《中宗實錄》中的一句話而展開龐大敘事。本書教你如何擷取故事原型、加以改造,自由講述完全不同的故事。 ◆角色:電視劇的原動力 《秘密花園》在灰姑娘、靈魂交換等窠臼設定下仍席捲當時,原因便在於編劇刻劃出鮮明的角色,「這是義大利工匠一針一線縫出來的」等台詞打造出精采人物,成功攻下觀眾心房。 ◎韓國戲劇類型百花齊放,其中以「愛情劇、家庭劇、歷史劇、職人劇」為大宗。 各類型是否存在公式?有何侷限?作者傾授一身經驗,輔以各經典韓劇案例,說明各類故事的特性、結構、進化與趨勢,以及如何處理不同類型的結合。 「認為『每一部電視劇的撰寫技巧、企劃方式和創作過程都是一樣的。』 這是學習故事創作時最致命的誤解。」 ◆愛情劇:最怕公式用老,如何在同樣框架下誕生不同的愛情故事? 《紳士的品格》的高收視說明「不落俗套」才能滿足今日的觀眾。「特定人物類型」、「極端展開的事件」、「頻繁的偶然」等公式如何套用?兼具娛樂性和大眾性的感性愛情故事又有何傾向與必要條件? ◆家庭劇:用離奇誇張的「狗血劇情」來刺激收視小心是飲鴆止渴! 《小媳婦女王》等家庭劇以溫暖視線撫慰了現代心靈。當素材用盡,編劇開始塞入荒唐內容,帶來刺激感同時卻會造成劇情停滯。「加入人性觀點」、「反映當下時事」、「啟用演技精湛的中年演員」……師法更成熟多元的韓國家庭劇,我們也能擁有令人拍手叫好的家庭日常。 ◆歷史劇:正統歷史劇式微,取而代之的現代「混合型歷史劇」 怎麼寫? 《擁抱太陽的月亮》的空前成功揭示了歷史劇的現代模式。正統歷史劇接近歷史的再現,現代歷史劇則以虛構重新詮釋歷史,「以任務為中心」、「啟用現代化角色」、「自然地轉換局面」……寫出具現代感的歷史故事還有更多祕訣! ◆職人劇:不談戀愛只辦案?關鍵在「專業性」與「大眾性」的平衡掌握! 像《幽靈》一樣的成功職人劇,部部都拉高了此劇型的水準與拓展了領域。「真實感」是職人劇的生命,講究「術語專業」、「台詞俐落」、「考證細緻」的職人劇針對特定領域作寫實刻劃,然而所謂真實感並非將現實原封不動搬入,還要加上……才行!? ® 金鐘編劇吳洛纓、徐譽庭──推薦(按姓名筆畫排序) ® 「太多人在說:『我有一個故事,我想把它拍出來。』現在,你可以藉由這本書來檢查一下,你的故事是否值得變成一個劇本或一齣戲?!」──金鐘編劇/徐譽庭 書籍專頁

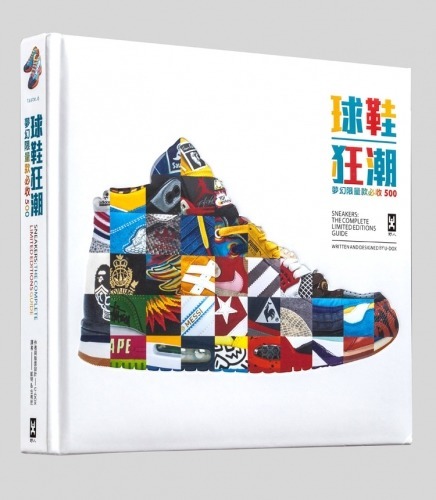

書籍專頁 獻給球鞋狂熱與收藏者的完整參考指南 超過500雙,15個不同品牌推出的珍稀限量版球鞋 見證過去10年潮流球鞋界的發展脈絡 Nike X Futura Adidas X A Bathing Ape Convers X CLOT Air Yeezy X Kanye West 等 近年來各大運動品牌與知名藝術家、設計家、音樂家、藝文界偶像或當紅球星等潮流人士合作的聯名鞋款完全收錄 並完整解說設計概念與故事始末。 這是一部將球鞋迷心中最完美鞋櫃放在紙上的夢幻書籍,創意團體U-Dox經過無數次的討論與爭執,精挑細選過去十年來,十五間球鞋大廠發行的超過五百雙夢幻限量版球鞋,並搭配數百張精彩圖片。除了品牌歷史,個別球鞋的設計概念與發行故事始末,也採訪了許多潮流達人與世界級的超級球鞋店家,並為讀者講解球鞋構造,無論是初窺潮流界的新手,或是老手級的球鞋達人,本書都是你必定要蒐藏的經典限量版球鞋專書。

不用槍砲,以琴弓進行的社會革命TED大獎得主艾柏魯的音樂教育計畫 一位對音樂抱持信仰般熱情的經濟學家一位國際樂壇當紅超級巨星 以十一位樂手和車庫為起點,席捲全世界的樂團運動連拉圖、馬友友、多明哥、巴倫波因、阿巴多……都要前往取經的神奇國度!1975年2月12日,在委內瑞拉首都卡拉卡斯市中心,坎德拉里亞區的一座地下車庫,在艾柏魯博士的邀請下,十一位年輕樂手前來此處參加排練,那是「胡安.蘭達耶塔青年管弦樂團」首次排練,也是「系統教育」藉由音樂來改變整個國家的起點。委內瑞拉音樂家兼經濟學家及政治家荷西.艾柏魯所懷抱的願景,將深遠地影響改變委內瑞拉上百萬名兒童與青少年的生活。

她把影評寫成韻味流長的短篇小說——膝關節 題材的開拓,翻案的創舉,馬欣最先。文學的筆觸、哲學的深思、影評的專業,馬欣最好。——李幼鸚鵡鵪鶉 馬欣從電影剖析人性,以文學筆觸書寫被討厭、被遺忘但迷人不已的反派角色。 每個人心中都有一個反派,所有影迷必讀的最佳通識讀本。 誰是反派? 《黑暗騎士》小丑、《沉默的羔羊》人魔漢尼拔、《教父》麥可.柯里昂、《鬼店》傑克.托倫斯、《驚魂記》諾曼.貝茲、《星際大戰》黑武士、《X戰警》萬磁王、《香水》葛奴乙、《嫌犯X的獻身》石神哲哉、《原罪犯》吳大秀、《惡童日記》路卡斯與克勞斯、《天才雷普利》湯姆.雷普利、《魔女嘉莉》嘉莉.懷特、《險路勿近》安東.奇哥、《駭客任務》史密斯特工、《鬥陣俱樂部》泰勒.德頓、《雷神索爾》邪神Loki、《告白》森口悠子、《發條橘子》艾歷克斯、《渴望》藤島加奈子、《阿瑪迪斯》薩列里閣下、《模仿犯》網川浩一、《白夜行》桐原亮司、《火線追緝令》約翰.杜、《終極追殺令》諾曼.史丹菲爾、《控制》愛咪.鄧恩…… 為什麼寫反派? 黑暗面就像人心的儲藏室,每個人都有那部份,不清掃、漠視它,遲早黑暗會淹沒過來,那跟「失控的正面思考」一樣,你逃避的,它不會消失,總有一日會撲將上來。我盼望,那些電影裡反派的人生,或許能給人與社會一點反思的力量。——馬欣 反派角色近年成為好萊塢電影產業重要的商業賣點,反派越惡形惡狀,電影越吸睛。影評人馬欣首部作品《反派的力量》,書寫50多年來(1960-2014年)東西電影史上,26位深具影響力的反派人物與黑暗故事,映照出光明(正派)背後的虛偽,不但探索電影背後的社會文化與集體意識,也深刻剖析人性,讓我們擁有反思的力量,在失控的正向思考中,保持清明的腦袋與眼光。 中年本身就是個密室?你擠身在自己的迷宮裡,像個無用武之地的將軍,慘的是,那裡沒有日暮西山,也沒有破曉萬丈,那裡只有你回憶中的春夏秋冬,黏稠的、漏水的、回音不斷的,十分擁擠的個人獨處。——《鬼店》傑克.托倫斯 天才石神哲哉的確不像其他人,有做好長大要談戀愛的預期。他前半生是單單被知識擄了去,後半生則被愛情這禿鷹整個尋獲,他索性讓它將他剩下的一點都吃乾抹淨,起碼讓他回到自己仍有「人體」意識的溫度記憶。——《嫌犯X的獻身》石神哲哉 兩人視對方為太陽,因從出生就感受不到太陽的真實存在,那太陽去哪了?為何有人說一被它撫照就會感到溫暖?而他們的太陽卻是別人的,一旦被照就感到無比冰冷,原來太陽可以是這麼殘酷,就像人們的偽善。——《白夜行》桐原亮司 愛咪不是被丈夫尼克的無作為與外遇激到,而是代替幾千年的束縛而成魔,凡束縛我的,我也將囚禁你。「你在想什麼?你感覺如何?」這張長年被迫說謊的性別,終於對你轉回她的那張百年修羅臉——《控制》愛咪.鄧恩 本書特色 *影評人馬欣累積20多年功力的首部作品 *台灣首部以電影反派人物為主題的電影書 *部分內容曾發表於博客來OKAPI專欄 新書分享會 時間│1/23(五)8:00pm-9:00pm 地點│誠品書店台大店 3F 藝文閣樓 主講│馬欣(本書作者) 新書座談會──每個人心中都有一個反派 時間│2/7(六)7:30pm-9:00pm 地點│誠品書店信義店 3F Mini Forum 主講│馬欣(本書作者)、但唐謨(影評人)

我只知道如何扮演一種角色:我自己 時尚老佛爺Karl Lagerfeld犀利辛辣、毫不留情的經典語錄 卡爾‧拉格斐(Karl Lagerfeld)是當代服裝設計大師, 引導流行趨勢長達半世紀, 同時身兼香奈兒(CHANEL)、Fendi,還有自創品牌的創意總監。 欣賞他的人,把他當作服裝界的上帝, 不喜歡他的人,覺得他狂妄自大, 但是,沒有人會否認,他是高級訂製服的當代大師。 他替寵物貓Choupette設立twitter帳戶,只因為他覺得:「我想做什麼,我就做什麼。」他如此形容自己在香奈兒的工作:我不是要這個品牌氣若游絲的活著而已,我要它活力充沛、勇往直前!他源源不絕的創意,如同他驚人的言論,娛樂性十足的快人快語,總是讓媒體圍繞他打轉。言辭犀利,甚至有時頗有爭議,但是,總是充滿對生命的熱情與獨特的幽默。這本書不是他的傳記,而是讓我們得以透過卡爾的雙眼,了解卡爾如何看這個世界。 卡爾毫不隱藏地談論:流行時尚、女人、藝術、政治、愛情、人生的高低起伏。如同他一貫的說話方式:我的自傳?我根本不需要寫自傳。我的日常生活,就是自傳! 拉格斐的言辭所透露的人生智慧與想法,可能超出你的想像、有時挑釁、甚至讓你大為吃驚。無論你是否喜歡他,你都無法忽略他的存在,而且,說不定,他會為你帶來不同的人生觀。 時尚界最尖銳、最具智慧的大師,最終極的精采展演之作。

三貂灣底,海水抵達的最深處。 核四廠核島區,曾有半農半漁半礦的百年聚落。 一句句,落筆如版畫家一刀刀的刻痕…… 「丹裡,作為我老家的地名,放在許多一看便知地理特徵的地名當中,我實在看不出她的意思。看來看去,倒是有點像外文的翻譯,就像我們把洋人在東北角命名的『Santiago』念成『三貂角』。但是,若用我們的話念起『丹裡』來,倒是有點像『等你』。」 本書是畫家吳松明對家鄉的回望與刻畫。 他創作不輟,卻始終無法將家人及家鄉入畫,所幸他多年來用文字留下了許多記錄,終於圖文併發,完成這部作品,也讓讀者得以貼近台灣東北角這處依山傍海,卻也總是「不設防」的地方──日軍在這裡登陸,核四廠悄悄在此出現,風頭與浪尾,也這樣侵襲及滋養著這裡的土地與眾生。

3D列印技術不僅讓你在家就能製造自己設計的玩具、日常用品,甚至連人體器官也能重新打造。3D列印技術對製造業、醫療、太空、汽車和國防等領域提供無限商機與希望;甚至在環保意識抬頭的現代,減少能源消耗成為這項技術未來的亮點。隨著3D列印設備愈來愈小,價格也愈來愈低,過去由大型工廠大規模量產的方式即將轉型,透過3D列印技術將設備和原料成本降低許多,即使小量客製化的生產,一樣能獲利。加上3D列印是以極小體積的材料堆疊,因此各種形狀複雜或無規則的物體,皆可以製造或複製出來,例如3D列印的服飾在巴黎時尚展登場,波蘭和上海也透過3D列印列印出建築物。牙科診所也能列印病患齒模,降低手術風險,提高醫療效率,甚至在未來,連肝臟、視網膜細胞皆可列印出來。

不只是「豐年祭」和「歌舞」,原住民藝術比你知道的更豐富、更精采…「原住民藝術」是什麼?臺灣原住民族有哪些藝術形式?原住民藝術有哪些特殊性、重要性與價值?工匠的技巧與藝術家的才能之分界線在哪裡?在藝術的表現上,部落的生活方式扮演什麼角色?臺灣原住民族的傳統和當代藝術有什麼關係?臺灣原住民族的藝術非常多樣化,且具有極高的獨特性,表現出有別於漢人的藝術(或美學)經驗。雖然,自日據時代以來原住民社會變遷非常快速,文化流失、社會解組的情形屢見不鮮,但是原住民族的藝術形式依然體現極為強韌的生命力;不論在部落或是都會地區,當代原住民族的藝術創造活動不但持續下來、而且日漸蓬勃。事實上,各族以不同於其他族群的創作方式,詮釋其多采多姿的世界。在文化遺產消逝的時代,藝術創作形成新的社會力。

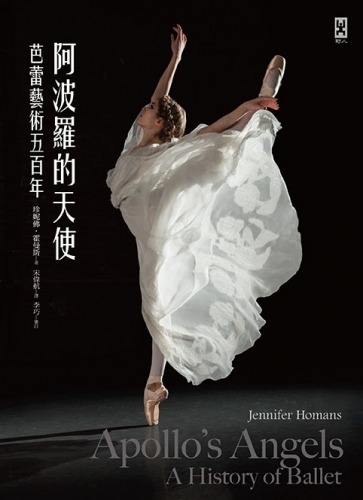

中文世界首部芭蕾史全書! 歷經十年考證研究,從政治、經濟、社會等時代脈動切入, 客觀評析舞蹈藝術表現,完整爬梳芭蕾的興衰與更迭。 芭蕾史突破力作,獲選《紐約時報》年度十大好書! 為何政治局勢愈專制,縹緲空靈的芭蕾藝術發展得愈完備精緻? 浪漫白紗裙的出現,竟與激進的法國大革命息息相關? 安徒生寫出傳世童話故事之前,曾處心積慮要成為專業芭蕾舞者? 巴蘭欽《繆思主神阿波羅》的服裝,是香奈兒設計的? 最負盛名的《天鵝湖》,首演時卻備受抨擊,甚至消失達十年之久? 快速旋轉的足尖、浪漫優雅的紗裙、騰空飛翔般的輕盈跳躍…… 芭蕾,作為一門看似優美空靈的藝術, 數百年來是如何風靡全世界, 並成為現代舞蹈乃至各類表演藝術的基礎? 芭蕾的歷史可上溯至十六世紀的義大利,輾轉流傳至法國宮廷,之後在法王路易十四的推動下,奠定了芭蕾基本舞步和手勢動作的雛型。此後一路穿行於歐洲各地宮廷,乃至俄、英、美等地;歷經文藝復興、古典主義、啟蒙時代、浪漫主義,以及布爾什維克、現代主義、冷戰,時代的變遷在在於芭蕾烙下印記。此後,法式、俄派、英風、美流……,種種芭蕾流派各有其面目,各自精彩。 芭蕾其實是存在記憶中而非歷史的藝術;舞碼的資料庫不在書頁,不在圖書館,而是在舞者身上。於是,作者不只閱遍各類文獻,更親訪相關領域專家學者與退休前輩舞星,將芭蕾放進更宏大的歷史脈絡,透過描繪政治、經濟、社會等時代脈動,詳述芭蕾的沿革與流變。同時,企圖客觀評析芭蕾的技巧、編舞和演出,生動刻劃歷來藝術家於芭蕾所作之演繹暨創發,大膽為歷史下註腳。 作者曾任職業舞者,下筆熱情洋溢、信實有據,不只著眼於廣博深入的大歷史演繹,更不時出現各類奇聞逸事,讀來饒富趣味,處處可見其考證的不凡功力,堪稱芭蕾文化史的突破力作。而字裡行間流露出的優雅,又和芭蕾之美相得益彰。 本書還收錄了珍貴的歷史圖版,更能一窺芭蕾殿堂之奧祕。不僅習舞者或舞蹈愛好者必讀,對熱愛藝術、文學、歷史的讀者而言,亦是部值得收藏與細細品味的案頭書。

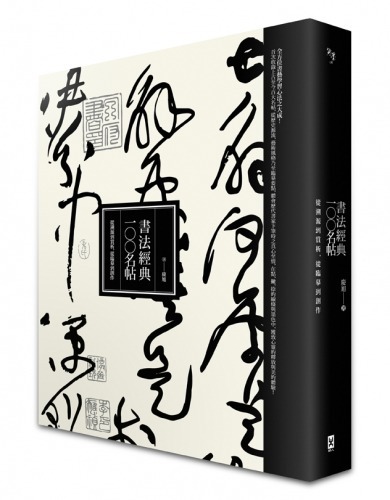

書籍專頁:生活中的書法美學 首刷附贈 歲月靜好‧春帖組(一組三張) 從一張紙、到一首詩、到一件書法。 書法名師 侯吉諒,第一本最美的書法散文作品,有文、有字、有圖,有生活、有感覺。 為何要寫書法?什麼才是文人畫?寫書法有什麼好處?為什麼學了一年就可以辦書法展覽? 冬天適合寫什麼字?究竟是練心練氣還是練字? 一本書,用書法看盡人間百態。 一旦進入「書法態」,這個時候寫字所反應的,就幾乎是整個人的內心狀態。一個人的個性、性格、情志、修養,一時的情緒、心境,甚至內心的愉悅與焦慮、悲傷與快樂,都會在筆下流露出來。 書法之美有如「雲深不知處」,其深奧幽遠,讓人探索不盡,妙趣無窮。 這些年來,作者幾本關於書法學習的書,在海峽兩岸三地都獲得很大的回響,可見書法的學習,並不因為電腦網路手機的流行而被時代淘汰,反而更因為寫字機會的減少,大家更嚮往動手書寫的快樂。藉著希望能夠傳達這種書法的美感與快樂,一同與讀者們分享,無論有沒有學習書法,都可以感受書法之美。 《紙上太極》是作者第一本以書法為主題的散文集,希望以較為感性的文學性筆法,讓大家更易於理解書法的種種境界,進而提筆寫字,體會流淌在筆墨之中靈動氣韻、奧妙境界。 書中摘選片段 ★紙上太極 書法是紙上的太極,無動不舞,無往不復,一筆一畫都是力量的初生、推衍與回收。書法的天機如太極,只是一陰一陽的起承轉合,卻包涵了四季的輪迴、晨昏雨晴的變化,沒有起始,也沒有終結。 ★定靜生慧 寫字的當下沒有我的意識,但一個人的生命、修養、喜怒、哀樂,都透過筆墨、轉化為字跡,在紙上靜止的流動。 ★書法的修行 學書法而不了解傳統文化,就很難把書法寫好,事實上,幾乎所有的技藝也都是如此,所謂「技進於道」,不了解這門技藝的內在精神所在,技術只能到達一定程度,而無法再進步。 ★安靜寫字,調和身心 寫書法可以修心養性,但其實,要先修心養性,才能把書法寫好。如果不能心跳正常、呼吸平緩,手指穩定,根本不可能寫好書法,不能寫好書法又要硬寫,難免寫得心浮氣燥,越寫越糟,越寫越糟就越心浮氣燥。 ★書法的理性與感性 《書譜》是草書,〈自敘帖〉也是草書,有趣的是,同樣的草書,表現出的卻是一個理性、一個感性。〈自敘帖〉是抒情的,《書譜》是說理的,但〈自敘帖〉也有敘述的部份,《書譜》當然不乏抒情的筆法,兩者的成就都前無古人、後無來者,而這樣的草書成就,卻發生在楷書的理性精神最鼎盛的唐朝,這似乎也是書法的理性與感性必然同時並進最好的說明。 ★日常生活中的寫字 寫字是一種技術,任何技術愈到了高深的程度,愈需要下功夫練習,練習不一定可以有什麼突破,但卻是保持高峰的唯一方法。 ★不同季節、時令的書寫心情 ‧寒冬酷冷,宜書秦篆漢隸,以白酒助興,則時間蒼莽之感,皆在筆端流動。 ‧盛暑高熱,何妨赤膊寫狂草,亦有一種酣暢的快意。 ‧暮春初溫,最宜泥金箋小字行書,抒發空氣中流動瀰漫的生機。 ‧秋風悲涼,當用老紙書舊作,寫一種無可如何的感傷。 ★書法的美學 寫字之前,要泡筆、要整理毛筆、磨墨、準備紙張、字帖,這些過程影響後面寫字的效果這樣才可以讓一個人進入準備寫字的身心狀態。學書法不能只學寫字的技術,還要學習如何使書法成為生活的一部份,所謂色聲香味觸法的視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺,以及觀念想法,都在書法的潤澤當中,而後書法必能成為生活中的美的享受。

為什麼看電影? 為什麼要把本來就繁花盛開的人生擺到一旁而非得進電影院不可? 為什麼非得去過陌生人的人生、去淌陌生人的愛恨情仇渾水不可? 關於看電影,到底有什麼好理由呢? 電影裡的人生總是充滿著各種式樣的情節與場面調度,是現實與虛構的擴大夢境,從Mise-en-scene到Mise-en-abyme,人們在其中滲進滲出,我們實際上是難以退出這些調度所留下的殘局,而黃以曦透過離席、走位、停格、特寫、放大的筆法……給予人性一個具有縱深的所在,是為了引領我們掉入一個比電影場景還要更大的深淵。 一場電影的開頭總有幾個建立鏡頭,能讓我們掉入故事之中;而一個電影作者卻總能夠用他所發明的幻術,在影片正文的凝視中間重建鏡頭,組裝出一種全新視野、搭造出一座異托邦,並開啟了我們對戲中人物所不自知那種的殘酷眼光,甚至是對自身所處俗常位置的省思,而在觀眾席上坐立不安。十年來,黃以曦在台灣電影界用她的文字,一次又一次捕捉每部影片所體現出來的人生處境,像是意識流交錯那樣或像是重覆曝光那樣多次在同一位置顯影,如浮水印或羊皮紙那樣揭示著暗語,她總是提供我們對這些人生困境的嶄新角度與可能的解答。 有時候我們看完一部電影後步出戲院,我們的世界觀也因為那部電影而改變,讀黃以曦的文字也是如此,我們甚至不用看過那部她在談的電影作品,也可以知曉她筆下人生的種種思慮和不安。如果說一個文學作家力圖建立的是一個迷宮及其逃逸路線,那麼一個電影導演卻是在建立沒有出口的迷宮,只進不出,一鏡到底。而影評人黃以曦便這樣的迷宮引路人,帶著我們逡行在超載著悲劇的惡托邦地域,直至末日,the end。 電影院燈亮,但電影卻未真正結束。黃以曦告訴我們,只有徹底知曉一個電影作者教條中所暗藏的嚴苛紀律與靈魂秘密,我們才能真正離席,用著電影給出來的目光,重新認識自己,在人生中重新入座。 如果說要找到人生的這一個新的位置,黃以曦首先要我們離開原本習以為常的位置。離席,可以是對自我的片面否定,也可以是安靜地走向他方,但最終,都是在這個世界中,找回那個失落已久的觀看位置:反思自身,省察我與他人的關係,還有我們那些已經被電影演繹出和尚未被銀幕映射出來的共同命運。 離開電影院後,電影還沒結束……40個「影想力」的關鍵詞,讓你接上「電影術語」與「哲學絮語」的脈動,黃以曦用她靜謐悠長的文字,細緻地告訴我們「為什麼看電影?」的真正原因。

全方位書藝學習心法之大成! 首次收錄上古至今百大名帖 從歷史源流、藝術風格乃至臨摹要點, 體會歷代書家下筆時之真心至情, 在點、撇、捺的線條與墨色中, 獲致心靈的釋放與美的體驗! 顏真卿《麻姑仙壇記》、褚遂良《雁塔聖教序》、 《毛公鼎》、《馬王堆帛書》、《曹全碑》、 王羲之《蘭亭序》、蘇軾《寒食帖》、懷素《自敘帖》 …… 書法,作為一種書寫藝術,兼顧了實用與審美,亦包含了文字與繪畫兩層面,也因此使得它更為重視「臨摹」這個基礎學習途徑。從古至今的書法大家,無不經歷了從臨摹到創作的過程,才得以承先啟後,乃至開宗立派地獲致成功。由此,「臨什麼帖」也就成了書法藝術精進的最重要關鍵。 本書作者藉由經典的一百幅名帖,帶領讀者探究名帖的淵源與流派,認識當時的創作背景,從而理解名帖之精神,最終在下筆臨摹的過程中,找到自己的風格。 全書分成篆、隸、楷、行、草五大書體,每一類書體中各收錄二十幅名帖,像是著名的《毛公鼎》、《曹全碑》、《蘭亭序》、《寒食帖》、《自敘帖》等。除詳細說明歷史源流外,更透過對名帖的用筆、筆勢、結構、用墨等的分析,不只引導讀者如何賞析這門藝術,更從學理與實務上提供讀者精進書法表現的最佳參考依據。

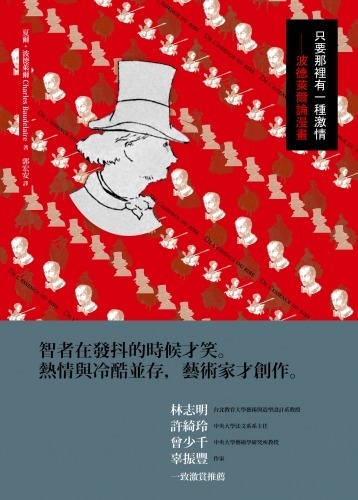

智者在發抖的時候才笑。 熱情與冷酷並存,藝術家才創作。 為什麼當「漫遊者」熱情擁抱人群的時候,又可以隨時抽身離開? 為什麼「浪蕩子」玩酷/紈褲的時尚形象,不是藝術最終的認同? 波德萊爾將告訴你:「激情的心靈」與「絕對的滑稽」,才是原創的關鍵, 而稍縱即逝的「現代性」,才是畫家們追尋的真正目的。 「任何地方,只要那裡有一種激情可以呈現在他的眼前,只要那裡有自然和傳統的人出現在一種古怪的美之中,漫畫家G先生就會逗留在那裡。」寫下這段文字的波德萊爾,身分不只是大詩人,而是藝評家。這篇評論G先生的文章:〈現代生活的畫家〉,是至今公認書寫「美學現代性」最為深刻的作品。 波特萊爾論漫畫,卻奠下了理解都市生活美學與藝術創作方法的現代基石,文中多次提及的「現代性」概念,影響後世深遠。此文也為後世如蘇珊˙桑塔格、華特˙班雅明、米歇爾˙傅柯等思想家所不斷傳誦,並持續賦予本文新意。 G先生曾說:「我滿懷激情地喜愛激情」。波德萊爾於是說G先生是個漫遊者,因為「他的激情和他的事業,就是和群眾結為一體」。但G先生仍帶有貴族的靦腆色彩而也有浪蕩子身分,但他又因為有對社會觀察與感覺的激情而擺脫開浪蕩。波德萊爾用他如擊劍士般的矛盾修辭與辯證筆法,描寫了G先生與其他歐洲漫畫家們種種作畫心靈的獨特歷程,這些評論文章,也是典型的波德萊爾式散文,處處譏諷鬥智,趣味橫生。 誰是G先生? 本名為康士坦丁‧居(Constantin Guys, 1802—1892),但他卻常以C. G.的簡稱匿名生活於法國城市內,繪製一篇篇的漫畫。他畫軍人、浪蕩子、妓女、交際花、貴婦……他不只速寫風俗,更力求表現十九世紀都會生活和時髦的場景,波德萊爾稱他是「普通人生活的編年史家」。 *****本書特別為波德萊爾論漫畫的四篇文章配上精緻圖片,配上了G先生與杜米埃等人數十幅的重要畫作,圖文相嵌,相互輝映。*****

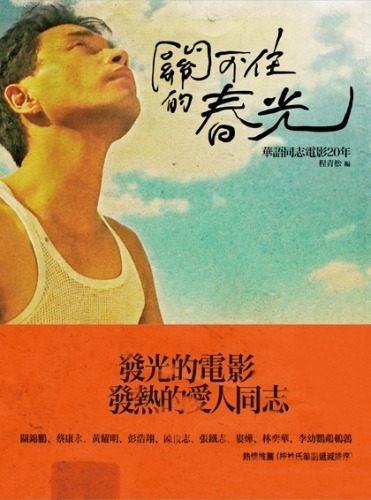

i讀新聞台:照見春光 回顧同志電影20載 發光的電影,發熱的愛人同志 電影被發明了一百多年,但是「同志電影」到今天都還是方興未艾, 華語世界尤其如此,從過去影展對同志主題的草創,到今日創作者屢獲國際金獎, 太多事情都在這短短的20年發生,而也還有很多事情等待發出更為熾烈的光與熱⋯⋯ 本書集結兩岸三地重要的華語電影人,透過導演、演員與影評人的對話與評述文章, 重溫《喜宴》、《藍宇》、《春光乍洩》等數十部作品,並討論同志電影的宿命與未來。 在中國的20年,同志電影總是面對到審查制度的問題, 從《霸王別姬》、《東宮西宮》到《春風沉醉的夜晚》無一能脫離被禁命運; 在香港的20年,同志電影則面對到了商業化的考驗, 通俗片對同志形象的粗製濫造,或因過份美化而無實質,創作者都引以為戒; 而在台灣的20年,電影是否要冠上同志這個美名,也一直被討論著, 李安、蔡明亮和年輕一代的創作者都有各自的想法,並持續推出難以被歸類的作品。 為什麼導演們前仆後繼地創作,而演員一部又一部地接演?因為他們知道, 一枝獨秀的不會只是電影,而是每部電影都將號召一批又一批的愛人、同志和影迷, 讓他們走出衣櫃,翻出牆來,從電影院走到街上, 所有的類型、身分、社群都將因此有了新的模樣, 一次又一次地證明,滿園的春光,總是如此關不住⋯⋯ 本書共分為五大部分: 關不住的類型?同志片作為一種電影類型,是否正名乎?是一個存在已久的爭論。同志類型到底是品牌標籤還是有其社會訴求?本部分專訪並解析90年代發跡的導演,聽他們談論同志電影如何遭遇它們的寒冬並含苞待放,在不同的電影節與世界中被看到這樣的一個同志類型。 關不住的身分?要是同志拍的才算同志電影嗎?以前的電影是隱密道出同志的情愫,今日有更多的電影工作者出櫃公開自己的同志身分,發揮自己的影響力。本部分收錄所有已經出櫃的電影工作者的專訪、生平與評論。同志電影,不單是一種電影類型,而是在社會意義上需要集結發聲,結合志同道合的人。 關不住的社群?同志在什麼時候不再有志一同,分道揚鑣?同志的電影工作者不僅是單打獨鬥的個體,也會集結起來,爭取能見度,但在當中又會因各有來歷而產生不同的進路。本部分展示了不同性傾向與創作策略的新生代電影工作者的自述,聽他們如何齊頭並進,同時又創造新的分眾、長出新的枝枒。 關不住的影院?要辦一場同志電影放映座談會有多困難?可能比製作一部電影還難,每部同志電影不只是一部電影,更是一場運動。本部分展現許多地下電影發行的軌跡,探究如何創造新的放映環境。當我們同在一起,不為別的,就是看電影和聊電影。同志電影的發生現場,往往是發生在電影院以外的地方。 關不住的春光?一道光束如何折射出五顏六色?電影是光的藝術,但電影院可能因為審查制度也放不出酷異之光。本部分將討論真正後續的挑戰:當所有同志議題的檢查與禁忌都消失後,一個導演如何能風格獨具,如何能建構這個時代特異的電影美學。 「無論是影檢、同性戀、政治、電影、性,都一樣,只有通過互相的依附關係才能夠存在,這一點和愛情關係非常相似。」——————婁燁 電影尚未成功,同志仍須努力。 《關不住的春光:華語同志電影20年》

Loading...